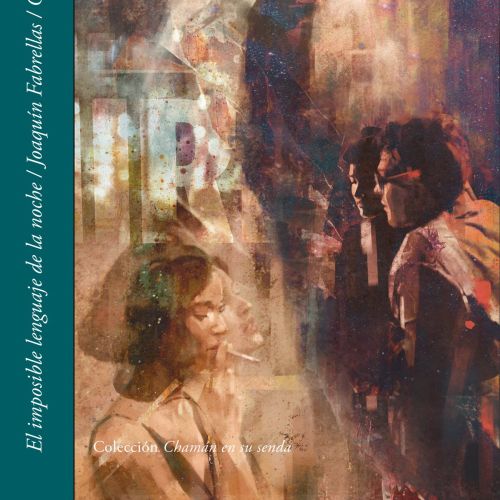

El imposible lenguaje de la noche (2020) es la primera novela de Joaquín Fabrellas (Jaén, 1975), autor que hasta la fecha ha publicado una serie de libros de poemas —Estertor en las piedras (2003), Oficio de silencio (2003), Animal de humo (2005), No hay nada que huya (2014), República del aire (2015) y Metal (2017)—, además de la plaquette Clara incertidumbre (2017). A su labor creadora cabe sumar sus aportaciones críticas aparecidas en importantes revistas nacionales e internacionales, a propósito, principalmente, de la poesía contemporánea en lengua española: Juan Antonio Bernier, Francisco Ferrer Lerín, Francisco Gálvez o Manuel Lombardo Duro, entre otros, han suscitado su interés. Asimismo, en la actualidad se desempeña como profesor de Secundaria y Bachillerato en la especialidad de Lengua Castellana y Literatura. Las tres facetas, de uno u otro modo, se vinculan con el lenguaje, un problema recurrente en su literatura que también forma parte, como veremos, de la novela que nos ocupa, avalada por el sello de Chamán Ediciones dentro de su firme apuesta por «publicar textos de calidad literaria que muestren autores conocidos o desconocidos para el público lector», tal como especifica su página web (<https://chamanediciones.es/conocenos/> [26/8/2020]).

La obra se articula a través de un relato de complicada síntesis, compuesto como está de fragmentos que se entrelazan, más o menos directamente, para constituir una trama múltiple. Esta implica de manera concreta a Paul Demut —«miembro de la Generación Beat, cronista de la noche de Nueva York. (1933-1985)» (p. 199)—, cuya identidad constituye una de las claves que la novela encierra. En el interior descubrimos cartas, entrevistas, crónicas y otros documentos que se atienen a una mutua interdependencia y una cierta cohesión que nace, en términos narrativos, de su yuxtaposición de acuerdo con su avance cronológico. A fin de unir estos documentos y llegar a construir una imagen completa del todo, será especialmente importante la colaboración del lector.

A esto último contribuye la organización del conjunto del libro en torno a unas secciones determinadas: tres centrales —«El manuscrito imposible de una noche (1955-1965)», «Vidas salvajes. Halcones de la noche (1965-1975)» y «Enterrad la ceniza (1975-1985)»— a las que se unen un pasaje introductorio de Demut, donde se percibe la voz de un hombre cansado de su propia existencia que se entrega a una «novela que nunca acaba» (p. 16), y una elocuente nota final. Esta concede una lógica sorprendente a la serie de escenas desarrolladas a lo largo de las tres décadas a que aluden los títulos anteriores, propósito semejante al que cumple el primer texto de Demut, y ambos esenciales para el funcionamiento global de la obra.

Así, encontramos información detallada de toda una generación, que es la de Demut, a través de los dichos documentos. Por ejemplo, se hace al lector partícipe del contenido de una carta de Jack Kerouac al propio Demut o de detalles íntimos de Allen Ginsberg. También se reproducen entrevistas a Thelonious Monk, Bill Evans, Dylan Thomas, Lou Reed o Johnny Cash o están presentes, de una u otra forma, Charlie Parker, Lee Krasner, Miles Davis, Andy Warhol o Norma Jean-Marilyn Monroe, pues se explora esta doble vertiente nominal. Numerosos personajes de la realidad histórica se filtran en la novela, donde entrarán en contacto con los enteramente ficticios. Unos y otros refuerzan la cohesión del todo a partir de su aparición en más de un segmento textual, con singularidades como la de que un personaje que vive en un segundo plano una cierta escena puede pasar en otra al primero, como lo revela este título: «3.- Bitches Brew (Hablan las chicas que coincidieron con Antoine esa noche)» (p. 32). Un extracto interesante, además, porque ejemplifica el funcionamiento general de los títulos de los fragmentos, importantes de cara a la orientación del lector: llevan los números correspondientes, consecutivos en cada parte; una denominación, y normalmente un subtítulo.

También merecen atención otros elementos textuales significativos, como son las citas que se insertan en unos lugares específicos: una de Jack Kerouac en el umbral de la primera parte, una de Virgilio en el de la segunda y una de Roland Barthes en el de la tercera, que se encuentran precedidas de una más de Witold Gombrowicz. Las cuatro coadyuvan a suscitar la atmósfera que se busca en la novela, que puede condensarse en la máxima de recrear el ambiente cultural en que se movía la generación beat y todo lo que la rodea, con lo cual debe ponerse el foco en el contexto de Nueva York y la noche, tan característico de esta como de las acciones que se hilvanan en nuestro relato. Por tanto, en consonancia con la cita que se aduce de Barthes —«La modernidad comienza con la búsqueda de una Literatura imposible» (p. 127)—, en El imposible lenguaje de la noche se impone la tarea de explorar vías expresivas que difieran de modelos bien conocidos que ofrece la tradición literaria, como pueden ser las novelas con un narrador omnímodo a la manera decimonónica. Fabrellas persigue una mirada caleidoscópica, incompatible con aprehensiones únicas de la realidad, en la estela de paradigmas como los representados por William Faulkner o John Dos Passos, entre otros.

No extraña, así pues, que la novela se asimile a un mosaico, donde muchos personajes toman la palabra desde unas perspectivas y unos pareceres que se complementan entre sí en la reconstrucción que se lleva a cabo. Conviven, incluso, denominaciones de distinto cariz para idéntico referente, como ocurre con la misma generación beat, cuyos miembros y seguidores son designados en varias ocasiones con el despectivo nombre de beatniks, de amplia difusión durante las décadas en cuestión, como es bien sabido. Y es que no poco tiene El imposible lenguaje de la noche de ensayo, cuyo contenido se orienta hacia una cultura y unos protagonistas que comparten el talento y una infatigable dedicación a las disciplinas en que se consagraron como artistas destacados y figuras de una época, en un ascenso jalonado de no escasos ni leves sufrimientos. De los músicos antes mencionados, baste pensar que Bill Evans murió apenas superados los cincuenta años o Charlie Parker sin haber cumplido los treinta y cinco, con sendas carreras tempranamente interrumpidas. Lo mismo podría decirse de otra personalidad de ese entonces, pues uno de los fragmentos se titula «Escrito en la muerte de Billie Holliday», el cual rezuma frustración y angustia: «La voz más bonita del mundo, eso dijeron de mí, eso dijo Sinatra de esa chiquita de cara afable que iba a comerse el mundo y aquí me tenéis, no puedo ni recordar ninguna canción ahora, ninguna...» (p. 91). Son artistas que alimentan sus ideales frente a la masa social, que la novela muestra atrapada en los patrones que se le imponen e incapaz de disfrutar de una libertad propia.

Se desarrolla en estos términos una historia impregnada de evocaciones culturales: está la literatura, pero también la pintura —con una notable inclinación por el expresionismo abstracto—, el cine o, principalmente, la música. Tendrán lugar, de hecho, en el Port Moresby, un bar y local de conciertos, algunos de los sucesos más agitados de la novela, incluidos significativos incidentes que se concatenarán en interesantes intrigas, con un detective que desempeña un papel importante al respecto. Pasarán allí la noche, en un clima de alcoholismo, drogadicción y prostitución, celebridades de la cultura, sobre todo escritores y músicos, particularmente relacionados con el jazz. Género este en torno al cual, durante toda la novela, se entreteje una tupida red de referencias que evidencian un vasto conocimiento de la materia.

Pero la presencia del jazz resulta fundamental no solo por las alusiones que recibe, sino también, entre otras razones, por una cuestión formal nada desdeñable que lo implica. Y es que los textos iniciales de la primera de las tres partes centrales muestran en nota al pie, nada más comenzar, una recomendación musical que conviene escuchar mientras son leídos, estableciendo así una singular conexión con los receptores del libro. La primera de estas notas nos pone sobre aviso, y las posteriores remitirán a los discos homónimos de los títulos, como el ya mentado «Bitches Brew», o «Kind of Blue», «So What», «In a Silent Way», etc. Al respecto, cabe decir que Fabrellas ha creado una lista de reproducción en la plataforma musical Spotify con las canciones de la novela, muchas alrededor del bebop, que está muy presente en general: <https://open.spotify.com/playlist/4YsrREr7M4sKtYoNmuRjwF?si=Yx3e-ukDT8mykrPoCGXmTQ&fbclid=IwAR2qtnkUm2_rfQGeYHwqpo9OI75dT-0GG0S-0dT9Qs-ljnBW9EHYencPP7A> [26/8/2020].

Es más, ha llegado el escritor a confesarme que la obra se fundamenta, desde el punto de vista constructivo, en la idea de la improvisación, aplicada en la pintura, la literatura o, como me interesa destacar ahora, el jazz. En virtud de esta noción, en el caso presente, se busca una entrega sin restricciones a la escritura, buscando liberar con ella, sobre el blanco del papel, el impulso creativo, lo cual no quiere decir que el autor no establezca con anterioridad, en mayor o menor precisión, lo que se propone, por ejemplo acerca del argumento. De alguna forma, a lo que aspira es a escribir como se vive y a que el pensamiento pueda desatarse en armonía con lo que se escribe. Es una técnica de la que, por ejemplo, se sirvió Kerouac, y que, como he anticipado, se relaciona con el jazz, tanto en el pasado como en la actualidad. Así las cosas, no sorprenderá que Fabrellas también me precise, a propósito de El imposible lenguaje de la noche, una canción relevante en la historia del género musical: Solar. Me señala, en particular, la interpretación que de ella hizo, en compañía de Scott LaFaro y Paul Motian, Bill Evans para el disco Sunday at the Village Vanguard (1961). En esta última, mejor conseguida que otras según su criterio, los sonidos de los instrumentos se suceden en cadena y se reúnen al final, dinámica que no es ajena al armazón estructural de nuestra novela.

Junto a lo anterior, la improvisación, como se puede esperar, tendrá una incidencia decisiva sobre el uso de la lengua. Principalmente, a modo de ecos estéticos de la generación beat, que tienen continuidad aquí a través de una expresión, con frecuencia, cruda, directa y cargada de espontaneidad y dosis de coloquialismo. Coordenadas estas desde las que se hacen abundantes alusiones al sexo, el alcohol o las drogas, en pasajes como el siguiente: «Me lo encontré, me miró con indiferencia, me insultó, me dijo: chulo de mierda, me gritaba que qué hacía por su barrio, como si la ciudad fuese suya, o esa parte infecta de la ciudad, cerca del Port Moresby, yo sabía que ese bar era una tapadera de la pasma, pero Antoine, ni puta idea, no sabía si jugaba a dos bandas, de todas formas, iba a darle una paliza por levantarme a mi zorra, que casi la mata de un chute y no pude sacarle durante unos cuantos días, el muy cabrón, si me empieza a tocar las putas, adónde vamos a llegar» (p. 65). Estos se enlazan con otros más contenidos, sobrios, algunos de especial plasticidad: «La imagen devuelve un plano general de un interior, una ventana que se dobla sobre sí misma. Los dos amantes no saben que estamos hablando de ellos como lo estamos haciendo, están repletos, cansados, medio envueltos en las sábanas. Podrían formar parte de un cuadro barroco, ser un cuadro; la luz pasa por la persiana interior medio recogida, entra a raudales, pero no molesta» (p. 69). No cabe duda, así pues, de la atención por la lengua como componente de relieves, vigor y ritmo propios. Es una realidad tan viva como los personajes, y al igual que ellos alberga muchos matices.

En suma, estamos ante una personal aportación narrativa. En esta se consigue aquilatar la atmósfera que antes mencionaba, y ello se une a ricas evocaciones culturales e históricas y un sugestivo uso de la lengua. Además, entre otras cosas, destacaría la estructura y un valor que solo apunto: las conexiones entre ficción y realidad. Veremos si Joaquín Fabrellas prosigue en el cultivo de la novela, género que se le presenta propicio para articular tramas significativas desde su habitual detenimiento en las cuestiones lingüísticas, que atestiguan su poesía y ahora El imposible lenguaje de la noche.

Joaquín Fabrellas, El imposible lenguaje de la noche, Albacete, Chamán Ediciones, 2020.