Nota previa

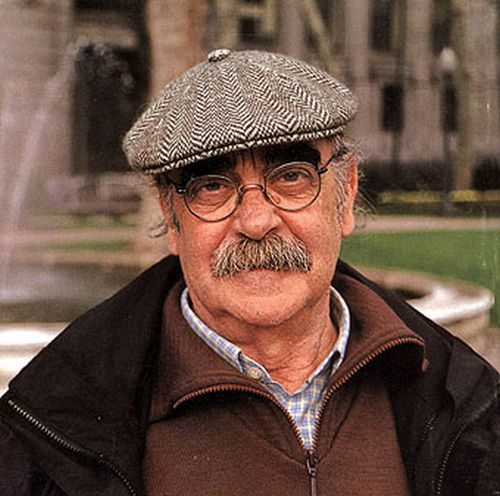

“Nápoles en los libros impares y el Antiguo Testamento en los pares, ese es el péndulo de escritura que me oscila en el cuerpo.” Estas palabras del texto que presentamos (publicado en un volumen con el mismo título junto con otros más breves, todos referidos a su ciudad natal, por el librero-editor napolitano Dante & Descartes en 2006), vienen a constatar que Nápoles, en efecto, es el telón de fondo, identificado o no, de buena parte de la obra narrativa de Erri de Luca, al hilo de ese cañamazo autobiográfico que, más o menos velado, la sustenta. De ahí el interés que para el lector de su obra tiene este breve texto, en el que el autor describe en primera persona y sin las máscaras de la ficción a las que otras veces recurre, su compleja relación con su ciudad natal, de la que se marchó a su dieciocho años, pero que no ha podido (ni querido) sustituir en su lejanía. De ahí que se declare “napátrida”, traslación al castellano del neologismo original italiano napolide, que mantiene mejor la eufonía de sus formantes (Napoli + apolide). Y quizá porque el autor habla en primera persona y de uno de los temas cruciales no solo de su obra, el siempre sobrio De Luca deja aflorar algo más de lo habitual ese trasfondo lírico que en sus relatos siempre aparece en sordina. El resultado es un texto apasionado y conmovedor, en el que el autor no solo nos regala algunas confesiones personales, sino un auténtico epítome de todas sus constantes temáticas: la indagación en la propia memoria personal (raíces familiares, infancia y educación a la vida) a la vez que en la historia trágica del siglo veinte, la condición rebelde de su generación, el hebreo del Antiguo Testamento, el amor por la materia y por la naturaleza captadas a través de los cinco sentidos, el trabajo manual y la escritura como ritualidades. Y todo ello, tan perfectamente entrelazado y con la intensidad contenida que tan bien conocen sus lectores.- CARLOS GUMPERT

Se desprenden así las hojas, el pelo, las gotas, las páginas.

Me fui de casa en 1968, a mis dieciocho años, tras una infancia digerida como una cuarentena.

Escogí el tren, el horario, no me entregué al azar de un tránsito: quería gobernar mi marcha. Tomé asiento junto a la ventanilla y permanecí inmóvil, mirando fuera la procesión de mi adiós. Mientras me desprendía, la ciudad acabó bajo mi piel, como esos anzuelos de pesca que, una vez que entran por las heridas, viajan por el cuerpo, inextirpables.

En el estruendo de los muchos portazos, cerré mi puerta despacio. Mi padre lloraba con sollozos regulares cuyo ritmo, hincado como clavo en los oídos, repetí trabajando en la obra cuando, al golpear con el martillo sobre el cincel, me repicó entre las manos. Me dejó marchar sin blasfemia alguna.

Sus restos están en una colina cerca de una línea férrea local, con vistas a un lago.

Si el verbo volver tiene para mí algún sentido y alguna dirección, si yo también tengo algún sitio al que volver, es esa colina. Volver es para mí verbo de cuchicheos, no de geografía.

En Nápoles, cuando bajo de las escalerillas del tren, no tengo la sensación de estar de vuelta. Por el contrario, me siento solo, con un derecho más íntimo que el que percibo en otros lugares. Una ciudad no perdona la separación, que siempre es una deserción. Estoy de acuerdo con ella, con la ciudad: quien no estuvo, quien faltó, ahora no está, ha decaído su derecho de ciudadanía. Ahora es uno de los muchos transeúntes que acoge, sin oponer resistencia, el extranjero embobado al que nadie ahuyenta, observado de reojo como mercancía de embaucamiento. He respetado el derecho de regurgito que la ciudad aplica a quien se aleja de ella. Si respondo de mí junto a ella es porque llevo el traje de huésped, no de ciudadano. Y si no tengo derecho a definirme como apátrida, puedo decirme napátrida, alguien que se ha raspado del cuerpo su origen, para entregarse al mundo.

Nunca he vuelto a pegarme a ninguna otra parte.

Quien se ha desprendido de Nápoles, se desprende en el fondo de todo: no le queda siquiera saliva para pegarse a algo, a alguien.

Nunca he vuelto a escupir, me he limitado a engullir, una y otra vez.

El sello en el billete del tren tenía el golpe furibundo de un portazo a mis espaldas. Era yo quien había sido cancelado, no el billete.

Hay una cepa de Ischia, per ‘e palummo, pie de palomo, que da un tinto ensombrecido, extraído más de alquitrán de vino que de prensado de uvas. Hace que la lengua se cierre en la boca como un puño, lejos de soltarla. Es vino que amortigua las voces y da profundidad a los ojos. En la ventanilla del tren mi embriaguez era de esas.

Roma es un buen lugar de desclasificación. Subí una larga escalera y en lo alto de un cuarto piso llamé a una puerta: habitaciones amuebladas. Un viejo embadurnado de vino y tabaco me asignó uno de los tres catres de la habitación. Un armario en común agotaba el mobiliario. La habitación estaba cerca de la universidad donde pronto aprendería a correr, a respirar gases lacrimógenos, a desadoquinar empedrados, a conservar la calma en medio del tumulto.

En los parques públicos, el otoño del sesenta y ocho era pródigo en paz, en tibiezas, en muchachas de paseo.

En las plazas, el otoño estaba repleto del gris de las unidades de los antidisturbios. Yo venía de una ciudad que me había enseñado la densidad de las multitudes, la destreza para deslizarse en medio de ellas, a fuerza de quiebros y de arranques. Me adaptaba fácilmente a una que instigaba las carreras, las cargas, las fugas en un espacio vacío. Se abría de par en par la nada, el espacio abierto entre los irregulares y las tropas.

Tuvimos suerte aquel otoño, el viento soplaba a nuestras espaldas y devolvía el humo hacia los ojos de las tropas.

Nápoles se desvaneció detrás de aquella cortina de lágrimas químicas. Ya no era de ella, de ningún lugar ni de ningún antes. Pertenecía a la revuelta que raspaba el pasado de cada uno de nosotros y fundaba el día uno de una ciudad nueva.

Pienso en el gas, en las humaredas tras las que vi desvanecerse la ciudad. Cada generación del siglo pasado ha tenido su propio gas. Nuestros abuelos de Europa se vieron sofocados con la iperita, el gas mostaza para quien lo probó, un sulfuro que mataba dejando vejigas en el cuerpo. Nuestros padres asistieron al empleo del Zyklon B en los campos de exterminio, pero nadie volvió para hablarnos de su olor. Nuestros emigrantes aprendieron lo que era el grisú en las minas de carbón, un gas metano capaz de explotar.

A nosotros nos fue mejor. Probamos los lacrimógenos, salimos del paso con meras conmociones químicas en las glándulas, que atenuábamos con el antídoto de los limones. Tal vez a la próxima generación la dispersen con gas hilarante. Por ahora, se la mantiene quieta con la música que, en fuertes dosis, es gas nervioso.

Mi gas: cuando en mitad del turno se elevaba en la fábrica el grito mecánico del cambio de fresas y la nube del polvillo de aceite lubrificante, cuando el torno humeaba a causa de su líquido de refrigeración, blanco como la leche, entonces el balcón de la casa de Nápoles estaba bajo mis pies. La plataforma de la maquinaria de utillaje que se me había asignado era estrecha y larga como aquel balcón. Por él caminaba cual crío absorto, con gesto hosco contra el lazo de horizonte que me tenía encerrado. La plataforma de la fábrica era mi paseo de ocho horas, arriba y abajo con el polispasto que sostenía un cigüeñal de ciento ochenta kilos. ¿En qué gas se hallaba la libertad? ¿En los de la fábrica o en los que se saboreaban al alba en el balcón con vistas al mar, donde se escuchaba el ruido amortiguado de los motores diésel de las barcas de pesca de Mergellina, antes incluso que el de los ciudadanos a motor?

El gesto con el que descargaba la pieza del polispasto para encajarlo en las fresas: intentaba hacerlo imitando con esfuerzo el gesto del camarero que soltaba la palanca del café y tenía en la cara el cristal y el mar. Cuando colocaba la pieza bajo la vieja prensa americana para su enderezamiento, el golpe de miles de kilos que yo dejaba caer en el centro provocaba en el banco de acero el ruido de atraque del puente levadizo del transbordador que lleva a las islas. Y cuando la primera pieza inauguraba las fresas nuevas montadas por mí y en todo el taller se oía el silbido oscuro de las uñas de acero ante el primer corte, en mis oídos resonaba la sirena del Andrea Doria que entraba en el golfo. El cuerpo produce rimas físicas.

Tenía las manos llenas de aceite y de esquirlas de hierro, no llevaba guantes porque no había visto que los llevaran los pescadores, los albañiles, que eran los obreros con los que me topé en mi infancia. No quería protegerme las manos. Mis compañeros se reían diciéndome que si pasaba al lado de un imán se me quedarían los dedos pegados en él.

Otros gases se sobrepusieron: no reconozco ya los de mi ciudad de origen, que traficaba con material de desecho y tenía embadurnados de grasa y cenizas desde el adoquinado a los tejados. Solo podía sobrepujarlos el lebeche de otoño que representaba su escena principal en el paseo marítimo, saltando la escollera y chapoteando como mar averiado por via Caracciolo y el parque de Villa Comunale.

Jamás se ha contentado Nápoles con respirar solo oxígeno y ázoe. Integraba la mezcla con fermentaciones de tabaco, café, manteca, cocciones interminables a fuego susurrado.

El ragú, antes que una salsa de domingo, era una necesidad de producir olor, humo suave, incienso de cocina a la tarea. Más que un mordisco apresurado al macarrón empapado en ella, era, antes que nada y desde el día anterior, noticia de la salsa: esparcida en la manzana y por la calle. Había que vestir el aire, aunque fuera de harapos, antes que dejarlo desnudo. En los inviernos secos con las ventanas siempre cerradas, el recambio se confiaba a las corrientes de las ventanas desencajadas y en cada habitación se hacinaba el olor de una asfixia doméstica, cada una distinta.

Ahora olisqueo el aire de Nápoles depurado de chimeneas, de estufas de picón, de cazuelas incrustadas de tártaro de tomate negro y ropa lavada en la calle. Notó solo el insípido hidrocarburo de los tubos de escape que hace de todas las ciudades un mismo aire. Los nuevos olfatos que se llenan de este, los nuevos pulmoncitos de paseo bajo los escasos árboles se entrenan para una asfixia homogeneizada.

Ya no quedan olores y mis sentidos se han ido consumiendo en otras partes, por azares verificados lejos de la ciudad. No noto la espuma de azufre que se elevaba de Pozzuoli con el maestral y se mezclaba con los respiraderos de los altos hornos. Y las chimeneas de los buques que descargaban hierro de desguace. Un mineral que no era nuestro, no era veta de nuestras excavaciones. Venía de lejos y lejos se iba, tras haber sido expurgado en la ribera de Bagnoli, costa de lavanderos del Sur que sacudía sobre la arena las escorias del mundo.

El gusto a alquitrán asado refinado por el adarce, eso lo sigo notando, en el viento marino. Y el oxígeno salado del puerto, la soga empapada en el arco iris del gasóleo antes de meterse en el bolardo del anclaje. Y el sulfato de calcio dihidrato del yeso con el que se amasa la multitud de figurantes del belén, en los caminos de los pastores: el yeso, que es el único polvo de trabajo que no roe la piel y que puede dejarse en las arrugas.

Si Nápoles es barroca, mi vida y el cuerpo no lo son, se han amueblado en un estilo distinto: pero el olfato del regreso, que olisquea materiales inertes, de talleres apagados, el olfato que preside los recuerdos, ese sí es barroco. Busca el desperdicio, el hedor, el esmalte del desgaste, la barca hundida cada primavera para empapar bien la madera antes de reutilizarla.

La nariz conoce un solo amor y manda sobre los ojos. Uno no lagrimea con las cebollas porque irritan los ojos, sino porque atacan la nariz: si no se respira, no se llora.

Por más que la mía esté partida por una caída en la montaña y aprecie poco, es una mucosa barroca y me hace lagrimear cuando respiro el corte.

Me detengo aquí, no voy ni veo más allá de la superficie, el tacto, tactus en latín: lo que hemos tocado, que en el fondo es mucho de lo que nos ha tocado.

La piel de gallina es una reacción de superficie. Nápoles es una ciudad de contrapelo, de esas que arañan la pizarra con la uña y el mármol con hoja de cuchillo. A sus inquilinos suscita erupciones cutáneas.

Todo el que baja en Nápoles lo sabe con anterioridad: habrá muchas cosas que le tocarán. Las ciudades que acaban en el mar se deslizan de buena gana hacia las olas a través de pasajes angostos. Acaso por defensa, para que el enemigo se adentre incómodamente en ella por embudos, estrechamientos, gargantas.

De Nápoles ha sido exiliada la facilidad de moverse. El transeúnte se adentra en el laberinto ciego del toque y retoque, del entrometimiento de su prójimo en sí mismo. Restregamiento, rodeo, retroceso y percusión son técnicas primarias del avanzar. Es vana, en cambio, la simulación de la prisa, pantomima eficaz en otros lugares para abrirse paso. La prisa es considerada aquí como manifestación de una afección nerviosa. Uno forma parte de una viscosidad general que no puede sortearse, en la que se desembrolla mejor quien sabe escabullirse aprovechando el empuje de los cuerpos ajenos, en vez de recurrir al propio. Uno está inmerso por la calle en una dinámica de fluidos. No ha sido establecida fórmula alguna que ilustre este fenómeno: que las calles de Nápoles son flujos regulares de una crisis. En el punto de máximo estorbo se determina una fluidez que suspende en parte la gravedad de los cuerpos, dotándolos de levedad y de oleodinamismo. Es el efecto que se manifiesta en el tanque de las anguilas.

Solo en la segunda mitad de este siglo, por primera vez en su historia, la gente acomodada de la ciudad empezó a alejarse de la densidad habitacional del centro. En contenedores relativamente más espaciosos consiguen parecerse a la gente acomodada de otras ciudades, y sus hijos comparten el incierto honor de ser confundidos con la juventud bien criada de Roma o de Milán.

En otros tiempos, se era pueblo tupido. Toda la agitación de muecas bajo las palabras servía a empujar la voz en medio de los demás, a proporcionarle hueco y escucha. Los gestos subían del termitero, debían dar fuerza al dialecto, a la estenografía de los insultos, trapicheos, avisos, exclamaciones, líos.

Pero donde Nápoles conserva aún su densidad, la mezcla preciosa de la promiscuidad la salva de parecerse a nada que no sea a sí misma. Tocar, hablar, jamás dejar inerte el cuerpo: es la terapia para los casos de coma. En Nápoles es la premura que los ciudadanos se dispensan gratuitamente los unos a los otros.

Me sentó muy bien, no en sentido moral sino sanitario, transcurrir la infancia en una ciudad de reanimación. Había tanta vida pisoteada, invencible, como para hacer bueno en toda clase de oficios a un muchacho crecido en un tonel de libros.

Me adiestró los sentidos, de modo que pude mantener mi sitio en la maraña acústica de un taller, en el polvo perpetuo de las obras. El estrangulamiento de los poros adquirido en tierna edad me proporcionó la indiferencia ante las ratas que me bailaban entre los pies en ciertas reformas de sótanos y de desvanes, la resistencia al vómito mientras se desatasca una alcantarilla, a los murciélagos de las noches de África, más abundantes que los mosquitos.

La ciudad rozaba, embestía, arrastraba y no dejaba de llamar al oído. En el tiempo en el que fui su materia prima tatuaba sobre mí terrores, enfermedades, felicidad. Me los trazaba sobre la alfombra de la piel de gallina, desahogo de remilgos equivocados, repugnancias.

He conocido de niño el disgusto. Cuando un adulto me llamaba la atención, me venía la náusea: si me golpeaba, todo el contragolpe acababa en mi estómago. Me subía un regurgito, como para vomitar por la boca las palabras que me habían entrado por los oídos. La experiencia de los adultos era inservible para mí. Los reproches no eran más que una tentativa de cegarme. No reaccionaba ante lo exterior, lo aceptaba con sosiego, pero nunca fui tan rebelde como de niño, reaccionando con insurrección física, vómitos, fiebre contra el campo de los adultos. A algunos los admiraba, pero a todos los he conocido bajo especie de repulsión. Hacía añicos sus reproches repitiéndolos mentalmente y confutándolos palabra por palabra. Cuanto mejor sabía el italiano más desarticulaba en frío muchas veces sus frases pronunciadas al vuelo en un momento de reprensión. Los libros mejoraban mis argumentos de acusación. Tenía un aspecto dócil y un tribunal en el cuerpo.

Con el tiempo, he mejorado la distancia entre dentro y fuera: ahora creo tener una cara que exhala a la superficie mi clausura.

Tenía como consuelo una fantasía que, por lo general, en un niño resulta una pesadilla: la de no ser hijo de mis padres, la de haber sido adoptado y de que en mí reaccionaban antepasados desconocidos para ellos. No buscaba una pertenencia distinta, no fantaseaba con una familia distinta, me bastaba con pensarme ajeno. Me enrocaba como extraño, convirtiéndome en inexpugnable. Callar bajo los reproches era para mí la forma cumplida de la ajenidad. Yo era otro, confundido desde siempre con otro niño. Pobres de mis padres: qué clase de hongo les había nacido bajo el árbol. Hoy mi madre dice: “Ya no sé acordarme de ti de niño”. Es su sosegada e involuntaria maldición, la de haber parido a un extraño.

Hay disgustos constitutivos del carácter, lo forman y lo deforman más que los gustos, más que los deseos. Por eso he aprendido poco de la experiencia constituida y más de la parte opuesta, la imaginación. Reordenaba las innumerables especies de dificultades, peligros y me dotaba de una reacción. Me imponía así el adquirirla en un repertorio como una experiencia vivida. Después me comporté según el programa. Los casos eran muchos, pero el tiempo de afrontarlos en la mente era más vasto. “¿En qué piensas?”, “En nada”, y era verdad, era la nada de los gestos futuros que se iba depositando en el archivo. Sustituía la experiencia con la variedad de las reacciones. Era la vida simulada, prefigurada en seco, más vasta y arriesgada que la vida verdadera. De ahí, y de la ciudad que me rodeaba me vino el impulso para escribir historias.

Cuando era de los suyos, los ciudadanos habían cerrado el mercado de las experiencias: las poseían ya. Poseían todos los comportamientos, un repertorio de reflejos automáticos, cuya perfección solo he visto en las especies animales. Los niños, por la calle, sabían ya todo lo que había que hacer, apañárselas, jugar, evitar, recibir bofetones, golpes al vuelo. Eran grandes encajadores, como se dice de algunos púgiles. Todos eran expertos, nada podía sorprenderlos, “nisciuno”, nadie, era bobo ni por ingenuidad ni por defecto. Los bobos morían de pequeños.

En la ciudad había un árbol de la ciencia del bien y del mal, con las hojas del mal más tupidas, expuesto al Sur. Era un árbol local y no había sido prohibido, por lo que todos habían comido de él. Todos sabían qué hacer y cómo.

La ciudad tenía su propia experiencia de especie y no acogía nada que no fuera suyo ya. De este modo, un niño revoltoso contra la experiencia de los adultos se encontraba en una ciudad experta, densa en exámenes físicos de pertenencia en los que demostrar su propia agilidad de aprendizaje, de destreza en reaccionar, de gestos y tonos de voz, de fugas y chulerías.

Cuanto más aprendía, más se apartaba de la pertenencia. La ciudad me aplicaba en la piel su lema: “T’aggia ‘mparà e t’aggia perdere”, he de enseñarte y he de perderte después.

Nunca maternal, ni indulgente: no guardo recuerdos de que perdonara a los suyos, ni que los suyos se perdonaran entre sí.

En casa, nada les era condonado a los niños sin ser expiado, pagado con públicas disculpas, promesas de no volver a hacerlo. A través de un alfabeto de correcciones aprendíamos a conducirnos, a no chocar contra las aristas de la casa o de la ciudad, a recorrer trayectorias netas, sin derribar obstáculos.

Nápoles me adiestro a los demás. Pude vivir durante más de un año en dos habitaciones de Catania con otros cinco obreros, seis catres y tres turnos de trabajo, mezclados entre nosotros día y noche. Cada uno de nosotros dormía, cocinaba, se lavaba la ropa, escribía a casa en horarios distintos. Si conservo ejemplo de la palabra civilización, son nuestros pasos de puntillas al volver al alba del turno de noche, mientras fuera ya cundía el follón, y el desnudarse en el vestíbulo, para no despertar a los demás en las habitaciones.

A continuación he escrito en lugares angostos, con escasa comodidad, condición adecuada a las historias. Quien escribe no debe ocupar demasiado espacio ni tampoco demasiado silencio a su alrededor. He escrito sobre lugares angostos, de escasa comodidad, porque provengo de la tupida humanidad de una ciudad repleta: ni umbral ni ventana atrancada salvaba del potaje sonoro de peleas, discusiones, comidas, cisternas, fiestas, lutos e insomnios ajenos. No podía uno oponerse, taparse los órganos: la densidad desbordaba, consumía el aire. El dialecto era lengua de asfixiados, breve para consumir menos aire.

De ahí me ha venido mi amor por el viento, incluso por el que en la montaña sacude las cordadas y se afana por arrancarlas de las paredes.

El viento, el rùah que sofoca a Kohèlet, que lo desespera, a mí me sirve de canción, me llena las narices, los pulmones, las cuerdas vocales, las orejas y todo lo que hace del cuerpo una vela. Limpia el aire, aunque sea siroco, y hace llover granos de desierto sobre los geranios. En la obra, cuando más fuerte se alzaba, formando corrientes en los vacíos de las habitaciones, y todos apretaban los ojos y los labios, a mí se me abría la garganta en un canto a contraviento: tragaba polvo hasta que acababa, el trabajo o el viento. Y aunque arremetiera a puñetazos contra la tramontana que me partía los capilares de la cabeza, incluso así era justo que el viento despellejara el cielo y matara a los viejos de noche con una cantinela de rendijas.

Entre nosotros, en otros tiempos, los viejos morían en casa, aspirando por la nariz con el último azoe el aliento adormecido de sus nietos.

Mi padre volvió a hablar en napolitano en su agonía. Su tono tenía una gravedad que solo el dialecto podía soportar. “Manco so’ mmuorto”, “Y ni siquiera me he muerto”, me dijo una mañana, saliendo de una noche pasada frisando el final sin conseguir embocarlo. “Manco so’ mmuorto”, se sentía tan cansado por verse clavado a otro día, tan ingrato por seguir vivo aún. Si hay silencios en napolitano, yo permanecí callado así, dejando caer los párpados sobre los ojos y haciendo con la cabeza un mínimo gesto hacia atrás. Subtítulos para los poco prácticos en el napolitano mudo: “Manco sì mmuorto” “Y ni siquiera te has muerto”.

El dialecto es como el deporte: hay que aprenderlo a edad temprana. Contiene destrezas musculares, habilidades, pases y atajos inadmisibles fuera del campo. Lo uso por costumbre con mi madre y es uso ese de muchas comunidades. Los judíos de Europa oriental llaman al yidis mamelòshn, lengua de madre. Lo uso por agresividad hacia ciertos desconocidos, por brevedad en el trabajo, por alegría en alguna reunión de amigos, por necesidad de exactitud cuando manejo la baraja de cartas napolitanas, por identidad cuando oigo a gente extraña hablar del Sur.

Quien ha dejado de usar el dialecto es alguien que ha renunciado a cierto grado de intimidad con su propio mundo y ha establecido distancias. He marcado muchas de ellas yo, pero conservo para mi salvación un resto de esas estocadas bruscas de sentido y de contacto que solo son posibles en mamelòshn, el napolitano para mí.

Nápoles en los libros impares y el Antiguo Testamento en los pares, ese es el péndulo de escritura que me oscila en el cuerpo. Me mantengo apartado de ambos, escribo desde otros lugares, no desde la ciudad de nacimiento, no desde la fe.

En la relación de pequeños descubrimientos como lector de Escrituras Sagradas, colocaba yo Nápoles como contrapeso frente a los lugares de las historias sacras: el napolitano de nacimiento se encuentra con el hebreo definitivo de la divinidad. Como no creyente, me he dejado deslumbrar. Si tuviera fe, consideraría el hebreo como un maravilloso medio, pero sin ella lo he amado por su finitud, no por su eternidad. No he buscado asilo en esa lengua, ni pertenencia.

“Quien se ha dado, más no puede darse” escribe en un verso de amor Jacopone da Todi. Yo estoy dado, asignado. Sigo siendo napátrida, uno que ha consumado su cuota de pertenencia, poca, naciendo en un lugar y desprendiéndose después de él a la fuerza: ninguna nueva alianza podía sustituir al destino de nacimiento. Llegaba al hebreo de las Escrituras por necesidad de mantenerme alejado.

Nápoles viene de oriente, el Tirreno fue surco de velas desde el Egeo. Los marineros del gregal vinieron a fundar una polis toda nea y le dieron un nombre de muchacha: desde entonces, para quien ha nacido allí, Nápoles es una costilla. Quien pierde este lugar queda desorientado a la fuerza. He tenido ocasión de ver Nápoles a la luz de otras ciudades. A la luz de Jerusalén, no la geográfica, sino la escrita en las historias sagradas, la ciudad en lo alto de las cuestas: la lengua hebrea, cuando no la maldice, la nombra con un afecto paralelo, si bien superior, al de las canciones napolitanas dedicadas al lugar.

Hay en esa lengua sagrada una partícula de acicate que se añade por lo general a un verbo y que hay que entender como un “venga”, “por favor”, al objeto de amortiguar un imperativo. Esa partícula es na. La más terrible petición de Iod/Dios, la que le hizo a Abraham para que sacrificara a su hijo, va acompañada de un na que transforma una orden en una petición, en una plegaria de lo alto hacia lo bajo, a contramano respecto a la dirección obligatoria de marcha de las súplicas. Me gusta que haya un na: también entre nosotros las órdenes se diluyen en peticiones. La auténtica diferencia entre los alemanes y los napolitanos estriba precisamente en el manejo de las órdenes. Los alemanes están acostumbrados a poner mucha inventiva y mucho celo en traducir a la práctica órdenes a veces genéricas. Los napolitanos aplican inteligencia en atascarlas, en esquivar órdenes meticulosas y trámites. Entre nosotros, un mandato ha de suministrarse con el aparato de la discreción y de la invitación; solo así suscita un sentimiento de colaboración y obtiene una respuesta. Si incluso la divinidad añade un na de exhortación al pedir, nos sentimos autorizados a considerar las órdenes como invitaciones.

He desviado hacia Nápoles una frase del profeta Ezequiel sobre la Jerusalén asediada: “Ella [la ciudad] es la olla y nosotros somos la carne”. Fui niño en una ciudad olla, pero tuve que leer el Antiguo Testamento para saberlo.

Por eso Nápoles se ha convertido a la luz de la lectura en una contrafigura de Jerusalén. Un segundo arco iris se forma a veces, más desvaído, junto al primero, así es Nápoles para mí desde los versos escritos para Jerusalén. Se yergue cual lugarteniente, detrás de la ciudad santa, la mía de origen y de oriente, mi tabbùr haàretz, ombligo de la tierra. No es un centro el ombligo, es solo un nudo y un punto de separación. De allí me separé con un mordisco, la cuerda se la dieron a los gatos pero el nudo es mío, asido a mí. De allí me extraje como diente de quijada.

Y si ya no sé ver la ciudad como es, puedo sentirla a la luz de otros lugares y nombres. Me ocurre a veces el toparme con el rostro de mi padre bajo las facciones de algún anciano y una vez en las de un joven detenido de la cárcel de Regina Coeli. Cuando me percato, no le traiciono, para conservar un rato más esa presencia. Porque estoy convencido en ese momento de que se trata de él precisamente, que ha venido a rozarme como saludo, por nostalgia.

He leído Nápoles a la luz de Jerusalén y la he visto en Mostar entre las casas martilleadas, en las caras magníficas, miserables de los musulmanes eslavos de la orilla este, señores de otra época en medio de escombros incurables y muertos enterrados en los jardines. En los enjambres de niños he vuelto a ver a los míos de la infancia. Los niños napolitanos de Mostar este salían a las calles bajo la incierta tregua de mayo de 1994, al encuentro de nuestras furgonetas. Correteaban bajo el sol de guerra que los había obligado a estar durante tantos meses en la oscuridad de los sótanos gélidos.

Los más extranjeros en la tierra eran los viejos. Sobre ellos se cernía el agravio de sobrevivir a sus hijos enterrados, a nietos hechos pedazos por una explosión o exhaustos de hambre. Pasaban pegados a los muros, mirando al suelo con la excusa de no tropezar. Vivir era para ellos una vergüenza y cada comida un robo que le quitaba peso a un hijo, a un nieto. Salían de los sótanos de Mostar este los abuelos musulmanes al encuentro de las cruces impresas en nuestras furgonetas, las primeras cruces que no traían matanzas desde el Oeste. He visto en ellos las caras de mi gente que salía al encuentro de los americanos a finales del verano de 1943, al encuentro de quienes los habían bombardeado cien veces.

Bajo otras carnes y alfabetos he visto Nápoles. Creo saber reconocerla solo bajo disfraces así.

Se pretende que la ciudad pertenezca al Sur, por más que se halle en el centro del Mediterráneo, que es el continente y el contenedor de la península. Somos de Europa solo por la cresta de gallo de los Alpes, somos de mar por todo el resto del cuerpo. Para quien ha nacido aquí, en este exacto centro, decirse del Sur es un error geográfico reciente, debido a la unidad de Italia.

Si se traza una línea desde Marsella hasta Beirut, de Trieste a Trípoli, desde el delta del Nilo al del Ródano, del río Viosa al Ebro, allí se encuentra la ciudad, bisectriz del mar que hace de África y de Oriente, de eslavos, árabes y latinos pueblos de una única ribera, todos gente de costa. Ese mar es la habitación a la que se abren nuestras puertas, incluidas las aguas del Mar Negro y la ciudad de Odessa, cargada de viñas y de higueras, de páginas meridionales escritas por su Isaak Bábel.

A Nápoles vino Norteamérica, que decidió implantar aquí el centro de guerra del Mediterráneo. En la posguerra, la ciudad se convirtió en burdel de paso de los marineros norteamericanos. En otras partes de Italia eran las fuerzas aliados, en la ciudad seguían siendo las fuerzas de ocupación, liberadores sedentarios con sus barrios, bases, mercancías, coches, fiestas, tribunales. Cualquier delito cometido por los marineros era juzgado por una corte propia. En Nápoles, el derecho italiano quedó suspendido, dejó de ser la capital de la Cuestión meridional, para serlo de una cuestión militar entre potencia lejanas. Se había convertido, como Saigón, Manila, en una escala estratégica, retaguardia de marina militar.

Me remonto a una mezcla de dos olores: el betún de los zapatos y las orinas torrenciales volcadas cara al muro por un ejército de permiso. Negro reluciente a los pies de uniformes blancos y cerveza drenada por los riñones y ordeñada en los callejones tambaleándose desde gigantes que se sujetaban con una mano a los muros y con la otra al aparato.

Era Norteamérica en casa, no la de los dólares enviados por los emigrantes que se marcharon como mercancía de bodega, no los dólares de los dolores. Era el dinero fácil de los puertos militares del mundo.

Una patrulla de Shore Patrol me vio en la cara el cuarto de sangre norteamericana que mi abuela, Ruby Hammond de De Luca, me ha transmitido en depósito. No sé decir en herencia, porque nunca llegué a tocarla: dejé que se marchitara, negué ese cuarto de sangre en los años de las revueltas contra los muchos tiranos del mundo, gritando nuestro “go home” a los soldados americanos expatriados en todas partes y que no soñaban con otra cosa. Y mientras lo gritaba, un cuarto de ese grito iba dirigido contra mí, contra mi cuota de origen que con todo debía servirme de explicación: si no me sentía de Nápoles en sentido genitivo, se lo debía a la semilla de esos desplazados, fundadores de ciudades de cartón piedra, clientes de los saloon, capaces de hacer de una prostituta de allende los mares el rédito base de una familia, listos para vomitar por las calles las cervezas del mareo terrestre y dejar que los niños les aligeraran los bolsillos.

En cambio, nada: esa sangre norteamericana se había perdido. Pero no para los de la Shore Patrol, que se cruzaron conmigo en un callejón, durante una redada. Tenía dieciséis años y un cuerpo de natación. Me untaron contra un muro, junto a una destartalada columna de chicos norteamericanos esposados. No dije nada. Admito haber deseado que me llevaran lejos, no importaba a dónde: si no eres capaz de hacerlo por ti mismo, es preciso que algún otro te pille y te lance lejos de casa. En otros tiempos lo hacían las guerras. Solo cuando me vaciaron los bolsillos y salió a la luz mi carné de identidad, uno de ellos, un negro imponente como un rey de piazza Plebiscito, me dijo: “Sorry, míster De Luca” y apartó su porra de detrás de mi nuca.

Ya había aprendido a ser americano en Nápoles, muchas veces ya por la calle me habían pedido y ofrecido de todo con ese acento de choteo, porque, cuando querían, los napolitanos hablaban un excelente inglés. Se equivocaban conmigo, pero por necesidad, por costumbre de abordar al extranjero. No creía que también los norteamericanos pudieran equivocarse conmigo. Lo puse en la cuenta como homenaje a mi abuela.

Mientras viví en Nápoles tuve un cuerpo de muchacho. Lejos de allí, en los trabajos obreros de la edad adulta, mi silueta se fue simplificando. Cada precisión contiene una pérdida. Sentía en los espesamientos una falta de soltura, se endurecían las fibras del cuello, me costaba extender las manos, incluso vacías se me quedaban medio cerradas, como si tuvieran siempre que sostener una piedra. No quería entumecerme, como los obreros. Después de las ocho horas volvía a la habitación y añadía una hora más de gimnasia. Hizo falta una dosis de violencia para hacerme aquello.

Bajo la carga del día, el cuerpo se fabricaba, resistía, cambiaba de usanzas. Lo he sudado, herido, agotado y no se alejaba de mí, no enfermaba. Tenía veintiséis años, demasiados, cuando empecé a hacer de mi cuerpo un obrero. Y los años, después, fueron círculos que ensanchaban un poco los hombros, el aliento, las manos: círculos, los de los árboles que pueden contarse cuando los cortas. Aprendía a entender el cuerpo y a comprender que no era mío. Provenía de una multitud de esqueletos masculinos y femeninos, fatigas, pestilencias. No era mío, estaba antes que yo, he habitado en él, lo he esforzado hasta límites que él desplazaba, sin dejarse encajar entre ningún confín y yo. No se dejaba alcanzar. No fui capaz de conocerlo mientras me afanaba sobre el cuerpo de una mujer ni en el vacío ligero de una pared de montaña. Allí se encerraba absorto en su cometido y todo júbilo era solamente mío.

Nápoles ha sido ese cuerpo trabajado por los pueblos, desde el subsuelo, probado una y otra vez y redescubierto mayor que la prueba. Su paciencia es fruto de un volcán que está allí para sepultarla de cenizas. Pacienza: es palabra local que reúne la voz “padecer” con la de conformarse; virtud del sistema nervioso capaz de soportar vidas imposibles. No es una resignación, sino el más alto estado civil de la experiencia, una santidad de marineros en tierra que saben dormir en las tempestades. Pacienza con los ojos secos “comm’ all’esca”, como el cebo: que era un calamar, una pota que se cortaba en trocitos y se dejaba secar sobre la madera de la barca mientras se pescaba. Pacienza de vivir accusì que no es solo “así” sino un salir al encuentro del “así” y contra él, de vivir “así” por apego al lugar. Quien se marcha o muere ha perdido la pacienza y el accussì.

Otras ciudades tienen cuerpos de obreros, cuerpos de combates contra la fatiga, cuerpos que acaban derrotados, entumecidos, hinchados. En la fábrica me mantenía apartado de ellos, no me asemejaba a esas espaldas de árboles cortados. Al mediodía, mi sopa sobrante de la noche anterior no se parecía a sus hogazas rellenas y a su enloquecido litro pimplado y pagado después con aliento pesado y venas a punto de estallar en las horas de trabajo sucesivas.

Hoy han desaparecido semejantes usanzas y en las obras los obreros siguen las dietas de sus mujeres y de los doctores. En otros tiempos eran hombres amansados por los cansancios, de sus poros había salido el agua de un río y la sal de un acantilado. Eran un mineral extraído cada día antes del alba. No soñaban nunca, ni yo tampoco. De joven dormía ligero, la noche era una cáscara frágil y se quebraba muchas veces. Los sueños, para mí, se parecían a los huevos. Entonces soñaba, participaba en el coro de las noches, en la empolladura, quién sabe cuánta ciudad entraba en la cáscara. Lejos de allí, aprendí el sueño fósil de las piedras. Los sueños eran cajones cerrados, eran, como dice el Talmud, cartas sin abrir. La noche no era más que una deposición del cuerpo, un aprovisionamiento. Desde hace un diluvio de años he dejado de saber que sueño.

Nada de lo que he acabado por ser físicamente se remonta a mis orígenes. Solo un porrazo, todavía de madera, que buscaba mi cabeza y que esquivé por instinto ofreciendo el hombro en sacrificio: solo ese, recibido en la ciudad, fue el anticipo de todos los golpes futuros. Reaccioné junto a la multitud, coceando como una manada de asnos salvajes, rebuznando en corto en la refriega breve del impacto. Fue un golpe eléctrico en los nervios que hizo que me resonaran en la cabeza todas las campanas, las del colegio al acabar las clases. El tiempo amagaba un paso de carga, los años tenían en el pulso una taquicardia de tarantela y las cuentas se simplificaban: ellos o nosotros. De ahí en adelante no volví a sentir vergüenza ante ningún enfrentamiento, porque no los sé juzgar. Solo sé que he tenido suerte, lejos de mis orígenes.

Igual que los besos: no amé a ninguna muchacha de Nápoles mientras viví allí, toda la adolescencia hasta los dieciocho años. Solo como extranjero, muchos años después, de paso en la ciudad la conocí bajo especie de brazos abiertos. En aquellos besos tardíos engullía yo una saliva que curaba mis carencias, la lepra seca de mis deseos de muchacho. Probé besos de consuelo, premios para el último en llegar. Eran labios sin futuro, pero proporcionaban paz.

Tras dieciocho, uno: volví en el invierno telúrico de 1980. Empezaba con desalojos, escombros y polvo una década de habitaciones vacías para hombres dispersos. Buena parte de mi gente vivían en cárceles, yo fuera. Mi domicilio entonces era un adverbio de lugar: fuera. Nápoles era ciudad extenuada y temblada, nuevos escalofríos y enjambres se descargaban sobre los terrones de toba.

En mis años de infancia me sofocaba el polvillo de la toba, el musgo de las fachadas norte, la hiedra de las paredes, los regatos, los huecos angostos en los que se construían casa los palomos, pájaros que no saben de nidos. Colinas de toba me pasaron más tarde entre las manos en bloques, para emparedarlos, para perfilarlos con el hacha, para mojarlos y hacer que se adhiriera la cal. Conseguí que me gustara la toba lejos de Nápoles y jamás me hizo el daño que me hacía allí sin tocarla.

En aquel invierno sin techo, nadie se fiaba ya de sus piedras: muletas, bastiones, troncos, tubos, tenazas, rejas elevadas al cielo, estorbos sobre estorbos y muchedumbre que hacía el vacío ante sí misma y que presionaba sobre el dinero del socorro, haciendo que les cayera encima cual lluvia.

Estaba de nuevo allí pero no añadía ni un año a esos primeros dieciocho. Esos eran una planta entera; este, en cambio, un bastón caído de esa madera. No en socorro, no ante la llamada de la patria derrumbada, por ninguna de esas intenciones me hallaba de nuevo allí, sino por amor, voz del azar que se disfraza de necesidad. Me había enamorado, una noche de invierno, en una pizzería del barrio de Fuorigrotta, de una muchacha que estaba sentada a mi lado. ¿Me habría marchado de no haberla conocido? Toda una vida me pasaba por delante y se sobreponía para borrar trece años de distancia. Nunca llegué a irme: me quedé aquí, tú eres mi ciudad, eso le decía a ella.

Confundía su nombre con los lugares de Nápoles, su cuerpo reclinado con el golfo. Mi sudor y su aroma de hierba ahumada, el trino de alegría de su voz cantaba en mi cabeza todo el día, en la obra me acariciaba por dentro, me enmudecía. Lo esperaba por la noche preparando la cena en la casa donde vivíamos juntos. Los domingos recorríamos arriba y abajo las curvas de la costa de Amalfi para mordisquear pescado frito, para digerirlo en una cama. Yo tenía las manos de papel de lija, ella la piel delicada. Ninguna se ha asomado, despellejado y desperdiciado tanto conmigo. Una vida magra le daba yo a cambio de su donación entera. Se consumía de mí, perdía la luz poco a poco, se entristecía. Cuando acabó el año me pidió que no volviera a tocarla. Se marchaba con su piel enrojecida y la voz que se apagaba al final de las escaleras, mientras por allí subía la ciudad, con un llanto desquiciado de niño. Reuní ciudad y muchacha, vida desvanecida, no era ciudadano de ellas.

Era tarde. No era la muchacha la que me pedía que no la tocara, era la ciudad: porque las ciudades coinciden con un amor, uno es ciudadano en virtud de abrazos y yo lo fui durante un año. Y después, no hubo más que tocar.

Mi padre no me añoraba ya, sus ojos secos miraban de buena gana por el balcón, pero no conseguían ver la explanada deslumbrante del azul. No distinguía el cielo del mar. Así se cerró Nápoles a mis espaldas, cortina tras cortina para retirar la luz, como en la retina rasgada de mi ciego asomado al balcón.

(Traducción de Carlos Gumpert)

Lo que veo yo cada noche

Lo que veo yo cada noche