Coronada de moscas

La oficina principal de las librerías del Fondo de Cultura en Perú está ubicada en Miraflores en una casa estilo tudor, con un frente amplio, en una de las calles más comerciales llamada Berlín. Blanca Varela durante los años 70 y 80 llegaba todos los días, subía las escaleras que aún ahora crujen tenebrosamente, y se instalaba en su parco escritorio solo invadido de colores por una pequeña escultura de un Árbol de la Vida mexicanísimo. Una de esas mañanas se descubrió que en el terreno baldío al lado vivían una caterva de niños indigentes. Blanca llegaba a la oficina y ante el bullicio y la presencia de la policía se impresionó. Y la vio: era una niña algo mayor, el cabello recortado casi con hachazos, la mugre pegada al cuerpo. Vivía con una docena de niños de todas las edades. Llevaba un embarazo avanzado, de unos siete u ocho meses, y una mirada brumosa, como perdida. Una mujer mayor, quizás la madre de alguno de esos niños que por las noches se drogaban con pegamento, quiso golpear a la niña, pero el vecindario entero la protegió: “podría describirla / ¿tenía nariz ojos boca oídos? / ¿tenía pies cabeza? / ¿tenía extremidades? // sólo recuerdo al animal más tierno/ llevando a cuestas como otra piel/ aquel halo de sucia luz… […] ¿era una niña un animal una idea? // ah señor /qué horrible dolor en los ojos […] a mi lado / coronada de moscas / pasó la vida…” (Ternera acosada por tábanos).

Esa es una clara forma en que la injusticia y el requerimiento ético trasuntan con urgencia a la poesía, procesados de alguna manera inconsciente como un chorro de dolor, pero muy contenido y muy elaborado, a través de la fineza del lenguaje. Ese es el mejor ejemplo del estilo de la poesía de Blanca Varela: el uso de un lenguaje parco para dar un golpe certero como el de un garfio en la pulpa del corazón del lector.

La poesía de Varela puede describirse como una implosión: demasiados significados concentrados en tan pocas y exactas palabras. Personalmente he leído sus poemas de forma constante, los he aprendido de memoria, los he estudiado y casi he cometido el sacrilegio de diseccionarlos para intentar descubrir cómo, por qué, de qué manera. ¿Cuál es el mecanismo por el cual la poeta logra hincar cada palabra con el rigor de un entomólogo y extraerle toda su esencia posible? Nunca se me han revelado, por el pretendido método científico, nada más que algunas pistas cercanas a mis propias intuiciones pues frente a poemas de tal intensidad, como “Ternera acosada por tábanos”, solo es preciso presentarse como una lectora desnuda ante el simple fulgor de la palabra.

Tu voz persiste

La poesía de Blanca Varela es una de las grandes aventuras literarias latinoamericanas. No se trata solo de poemas bien escritos o textos rigurosos de medidas exactas y dimensiones precisas, estamos hablando de una autora cuya característica principal es el riesgo y esta estrategia, en un espacio tan susceptible como el poético, puede convertir al poeta en un productor de fuegos artificiales sin más fondo que la oscuridad de la nada. Varela, en cambio, se conecta con cada una de sus obsesiones, de sus trabajos anteriores y de su propia trayectoria para, en cada uno de sus libros, plantear una propuesta estética diferente, radical, incluso contradiciendo a su obra anterior y, por lo tanto, completándola en un audaz juego de antítesis. Esta forma de encarar el trabajo poético es el producto de un encuentro frontal con la vida, de una honradez artística sostenida a través de los años, de una lucha inflexible con eso que algunos llaman estilo.

Si “Camino a Babel” o “Valses” son poemas que apuestan por la imagen sobre la metáfora, por la extensión prosística frente a la contención, “Casa de Cuervos” recorre alegóricamente el tema de la maternidad desde una entrada no tradicional y “Concierto Animal”, concentra sus pliegues en la agudeza del dolor y del silencio frente a la muerte de lo más amado: el hijo. El último libro de Varela, "Falso Teclado", regresa sobre la contención de las palabras para darles un retruécano más y volverlas inequívocamente atroces y exactas.

Este comedimiento con el lenguaje, al final de su vida, se trasladó a su cuerpo: debido a una embolia que le produjo un derrame cerebral fue perdiendo poco a poco la capacidad de nombrar, perdió totalmente el habla. En los últimos años Blanca Varela solo "nombraba la palabra" al leer poesía en voz alta, porque la rectitud de lo escrito le permitía transitar por ese laberinto de imágenes y significados que debe haber sido, desde siempre, su sinapsis y sus razonamientos.

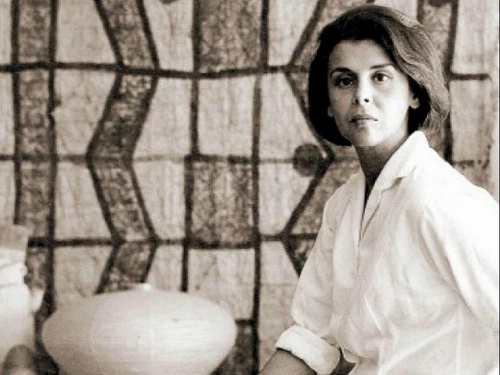

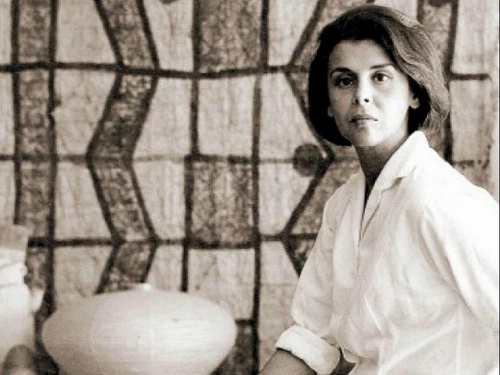

Blanca una tarde de octubre del 2006

Recuerdo que en el año 2006 le llevé tres libros de jóvenes poetas limeñas. Ella, que ya no quería conversar, leyó varios poemas en voz alta como si hubiera recuperado el sonido a través de otras voces. Esa tarde, en su departamento frente al mar, una epifanía nos devolvió ese sonido exasperadamente lento de su voz Caminaba despacito y estaba sobriamente vestida, con un pantalón kaki y una chompa de color camel. Ella siempre se vestía así: colores oscuros o ceniza, lacres, piezas tono sobre tono, ropa holgada, zapatos de taco bajo o cinco centímetros. Esa sobriedad que la distinguía en la poesía, esa elegancia de las palabras justas, la vivía a diario con su estilo corporal y en el minimalismo de su casa que era también un reflejo de su personalidad.

Ella era una escritora insular y una persona insular, un poco distante y muy discreta, más bien recluida en su extraña y poderosa casa de Barranco, junto al mar, acompañada de cuadros de Fernando de Szyszlo, de colores azules y gélidos, gustos de una personalidad más que introvertida francamente esquiva. Esta forma de evadir a los otros, por supuesto, nunca desdijo de su generosidad y honestidad intelectuales a prueba de fuegos, tornados y tormentas variopintas.

Pienso que ese día de octubre de2006 mipresencia fue el acontecimiento del día. Quizás pueda ser mi narcisismo, mi estúpida manera de creerme una persona cercana, pero me esperaban para llevarla a la sala. Así que la acompañé y nos sentamos frente al malecón, mirando la tarde de una primavera que no terminaba de cuajar. No podía hablar con la locuacidad de antes. Y yo, anonadada, escuchaba como ella iba repitiendo la última palabra que yo pronunciaba. Me sentí perturbada. Entonces, solas en medio de ese silencio de plomo, le pregunté si quería leer poesía. Y abrió las alas.

Pudo leer y pronunciar perfectamente los poemas de los libros que le llevé (Cecilia Podestá, Victoria Guerrero, Romy Sordómez) e incluso repetir aquellos que le habían llamado más la atención. Le gustó más el libro de Podestá, como lo suponía, por las referencias bíblicas y el tempo lento del ritmo de su poesía. Y luego conversamos un poco de esto y aquello, del premio Lorca, y de la imposibilidad de hacer un viaje al otro lado del Atlántico, y por lo mismo, de dejar en manos de su hijo Vicente el atravesar la burocracia de una ceremonia de tal índole. A Blanca no le gustaban las ceremonias. Yo me atreví cambiar de tema a boca de jarro:

—¿Estás escribiendo algo? — le pregunté

—No, no, no— repetía.

—¿Y el libro sobre tu madre?

—No, no, no salió— me dijo, pero sin pena, sin frustración, simplemente como acontece.

En una reunión de algún tiempo antes, en casa de la poeta y crítica literaria Ana María Gazzolo —en donde compartimos cous-cous preparado por la misma mano de la anfitriona— Blanca nos contó que estaba pensando escribir un libro en homenaje a su madre, Serafina Quinteras, muerta meses antes. Ese vacío la había golpeado. Ella siempre habló de su madre como una persona muy alegre, dicharachera, una mujer que había sido el símbolo de un criollismo de salón limeño, y a pesar de que en este punto disentían tremendamente, su madre le había enseñado que a la vida hay que tomarla por las astas. “Ya tengo el nombre” nos comentó esa vez “se va a llamar Rimmel, porque mi madre era tan coqueta”.

No lo escribió. Tampoco pudo corregir una novela que, muchos años antes, pergeñó en unos papeles blancos. Porque Blanca corregía mucho, era tremendamente exhaustiva y sumamente autocrítica. Y poseía una lucidez especial para decir basta también a la corrección (porque tanta poda, a veces convierte al árbol en arbusto).

Esa tarde no pude ver la muerte del sol, se nos escapó, no nos dimos cuenta. Ella como siempre muy amable, me preguntó por mi hija y por lo que yo hacía, por mis amores y mis desamores. Algo pude decirle, pero la noté agotada. Quería moverse del sitio y yo pensé que era hora de partir… pero me cogió la mano. Quería seguir escuchando, quería mantener ese momento del día. Entonces le conté que por el Premio García Lorca había competido con Benedetti, con Cardenal, con Cisneros, y ella sacando el filo de luz de esos ojos siempre agudos, sonrió y me dijo: "y les he ganado".

Un poco de su vida: Lima, Paris, Nueva York, Lima

No es solo un dato el que Blanca Varela haya nacido en Lima (10 de agosto de 1926) porque su vida y estilo estuvieron muy vinculados con esta ciudad tan evanescente. Hija de una de las más prestigiosas compositoras de valses criollos, Serafina Quinteras[1], durante toda su vida Varela luchó contra esa herencia criolla para instituirse en una modernidad que, junto con la Generación del 50, pretendía ser secular, laica, innovadora, democrática, política en el mejor sentido, y alejarse de la sensibilidad mediadora de esa cultura criolla producto de la discriminación colonial. Por eso escondió entre sus memorias más ocultas todos esos momentos en que, junto con su madre, participó de concursos radiales declamando poesía cuando era niña. Blanca Varela renegó de la declamación y cuando leía su propia poesía solía hacerlo sin adornos, sin artificios, sin entonaciones especiales, solo la simple voz limpia contra el silencio.

Varela, en un mundo masculino y misógino como lo fue el intelectual peruano durante la II Guerra Mundial, decidió ingresar en 1943 ala Escuela de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la universidad pública, en cuyos claustros pudo encontrar a una generación de poetas, escritores, autores de teatro, intelectuales que compartirían sus preocupaciones. En el Patio de Letras de la Casona de San Marcos, Blanca Varela conocería a Jorge Eduardo Eielson, a Javier Sologuren, a Mario Vargas Llosa pero, sobre todo, a Sebastián Salazar Bondy, el gran líder de esa propuesta de modernidad, cuyas ideas marcaron a toda su generación y fueron posteriormente convertidas en el famoso ensayo Lima, la horrible.

Varela participó activamente de las propuestas de esta generación de intelectuales peruanos escribiendo artículos y participando de las tertulias del café Pancho Fierro al que también asistía en esa época el escritor José María Arguedas, Emilio Adolfo Wetphalen, Sérvulo Gutiérrez, las hermanas Bustamante, entre otros escritores y pintores indigenistas y surrealistas. La amistad que tuvieron Varela y Szyszlo con Arguedas fue determinante para su sensibilidad artística: precisamente fue el autor de Los Ríos Profundos quien invitó a Varela a la famosa casita de playa en Puerto Supe, en donde encontró “un lecho ardiente en donde lloro a solas”.

Es por esos años que Varela escribe diversos poemas que no circulan sino en copias manuscritas entre los amigos de su círculo. Recién será en 1957 que Salazar Bondy y el poeta Alejandro Romualdo incluyeron dos poemas de Varela en su famosa Antología de la poesía peruana. La nota que precede a los textos presenta un primer libro llamado "Primer baile", pero al parecer el título fue luego descartado por el de Puerto Supe que, a su vez, fue descartado por el de Ese puerto existe. El 18 de marzo de 2014 se publicó la versión facsímil del cuaderno manuscrito Puerto Supe con viñetas de Fernando de Szyszlo. En esa ocasión en la Librería El Virrey de Lima, Mario Vargas Llosa leyó el poema “Ternera acosada por tábanos” que no se encuentra en ese libro sino en Ejercicios Materiales (1993). Vargas Llosa fue un amigo inseparable de Blanca Varela, se conocieron en la universidad y mantuvieron contacto y encuentros frecuentes hasta el final de sus días. “Lo impresionante del poema es la conmiseración, tanta ternura, la compasión, la piedad, la solidaridad que nos contagia sobre este indefenso animal […] Al final del poema uno descubre que ese animal no es un animal, sino un símbolo de la condición humana… de la vida” dijo el Premio Nobel en aquella ocasión.

En 1949 Varela viaja a Francia recién casada con el pintor Fernando de Szyszlo, en un largo viaje en barco. Llevaban en sí la aventura por el clásico sueño parisino de todos los intelectuales latinoamericanos del siglo XX. Se establecen en París en el momento de mayor apogeo del existencialismo, compartiendo cafés y vino en el Café Le Flore con sus principales representantes: Albert Camus y Simone de Beauvoir, el mismo Sartre, así como con Octavio Paz, Elena Garro, Carlos Martínez Rivas, entre otros. Precisamente fue Paz quien, al leer algunos de poemas sueltos de Varela, la anima a organizarlos bajo la forma de un libro. Bajo el calor de las discusiones de esos años, los poemas que ya tenía escritos y otros que va decantando con paciencia, forman Ese Puerto Existe (“Aquí en la costa escalo un negro pozo, / voy de la noche hacia la noche honda, / voy hacia el viento que recorre ciego/ pupilas luminosas y vacías”).

Blanca Varela publica su primer libro tardíamente en comparación con sus contemporáneos de la Generación Poética del 50 en el Perú. Auspiciado por Octavio Paz, quien escribe el prólogo, Ese Puerto Existe, se edita bajo el sello de la Universidad Veracruzana en 1959. “Blanca Varela es una poeta que no se complace en sus hallazgos ni se embriaga con su canto” advierte Paz a los lectores sobre esta radical propuesta de sospechar de la propia obra. Y esta sospecha, al mismo tiempo, permite a Varela una búsqueda ética dentro de sus propuestas estéticas: no arruinar la palabra detrás de pretensiones megalómanas, de silencios cómplices o de baratijas al servicio del mercado. Escuchar la poesía de los otros, trabajar en silencio la realidad, aún en su sordidez, y evita el ruido, eso la ha caracterizado durante toda su vida.

Pero es Octavio Paz quien, a su vez, pretendiendo hacerle un favor, “saca” a Varela del espacio infravalorado de la poesía femenina, calificando su condición como la de “un poeta, un verdadero poeta”, en ese prólogo que aún hoy marca el derrotero androcentrado de la crítica: “nada menos ‘femenino’ que la poesía de Blanca Varela; al mismo tiempo, nada más valeroso y mujeril” sostiene Paz (Ese Puerto Existe, 1959: p. 13). Al respecto, Blanca Varela solía señalar que cuando vivía en París con Szyszlo se sentía “asexuada como los ángeles” y asume racionalmente su identidad femenina con el nacimiento de sus hijos, Vicente y Lorenzo.

Desde 1958 hasta 1960 Blanca Varela se establece, junto con su esposo, el pintor Fernando de Szyszlo, en Washigton D.C., donde escribe algunos de los poemas que luego formarán parte de Luz de Día (Lima, 1963), Valses y otras falsas confesiones (Lima, 1972) y Canto Villano (Lima, 1978). Es en Washington donde Varela reflexiona sobre la lejana Lima, en un poema a dos estilos que comentaremos más adelante.

Desde la década del 60, Blanca Varela vive en Lima dedicándose al periodismo cultural en diversos semanarios y colabora constantemente con la famosa revista Amaru, dirigida por su amigo Emilio Adolfo Westphalen. Es en esta revista y en diarios de circulación nacional que, bajo el seudónimo de Cosme, escribe críticas de cine. Hace poco en Lima se realizó un homenaje a Varela cinéfila con una programación de sus películas italianas favoritas. En la década del 70 y durante los aduros años 80 del conflicto armado peruano, Varela dirige la filial del Fondo de Cultura Económica en Lima, y durante 20 años seguidos, así como algunas de las secciones del PEN Club Internacional, como un favor especial a Vargas Llosa que era su presidente. Desde 1978, y a pesar de la publicación de dos antologías (Camino a Babel, Lima, 1986 y Poesía Escogida Madrid 1993) y de un libro con su poesía reunida (Canto Villano, Poesía Reunida 1949-1983, México, 1986), no publica un libro nuevo. Ejercicios Materiales sale publicado después de quince años de silencio en 1993 bajo el sello de Jaime Campodónico.

Aquí quisiera detenerme brevemente porque considero este libro como uno de los magníficos poemarios de Varela: se trata del reconocimiento de la animalidad el ser humano a través de la constatación de los límites de los corporal, incluyendo el mundo de adentro: vísceras, fluidos y elementos escatológicos. Ejercicios Materiales es una vuelta de tuerca a la mística ignaciana: no se trata del espíritu en juego con lo sagrado sino con lo corporal. La muerte se presenta como un encuentro con una divinidad cruel que espera la entrega del cuerpo como si se tratara de una res que se entrega al camal para ser sacrificada: “enfrentarse al matarife/ entregar dos orejas/ un cuello/ cuatro o cinco centímetros de piel/ moderadamente usada/ un atadillo de nervios/ algunas onzas de grasa/ una pizca de sangre/ y un vaso de sanguaza/ sin mayor condimento que un dolor/ casi humano…”. El poema que le da título al libro, con sus violentos encabalgamientos, nos presenta la necesidad de “cortar” con las diferencias del adentro/afuera del cuerpo para habitarlo no como una prisión platónica sino como una forma de constitución del espíritu: “lo exterior jamás será interior/ el reptil se despoja de sus bragas de seda/ y conoce la felicidad de penetrarse/ a sí mismo…” Solo el aprendizaje del deterioro del cuerpo, del cadáver en potencia que somos, en esta réplica fisiológica de los ejercicios espirituales es la constatación de la fuerza de la materia como forma de predisponernos al escarnio de nuestra carne en permanente estado de descomposición: “he dejado la puerta entreabierta/ soy un animal que no se resigna a morir” (Escena Final). Blanca Varela reconoce al cuerpo como el espacio del menoscabo y la reflexión, del daño y la plenitud, del quebranto y la resistencia.

El mismo año de la publicación de Ejercicios Materiales, Varela publica en Madrid El Libro de Barro (Ediciones del Tapir, 1993), una serie de poemas en prosa que siguen incidiendo en la insularidad de la identidad del sujeto pero esta vez desde los paisajes clásicos de la poesía vareliana: el mar, la arena, las islas sin pájaros, la ola sobre la ola. Concierto Animal se publica simultáneamente en Madrid y Lima (Pretextos/Peisa, 1999) luego de un acontecimiento que produce un quiebre, tanto en la historia personal como en la poesía de Varela: la muerte en un accidente aéreo de su segundo hijo Lorenzo. Concierto animal es un aullido en silencio.

El Falso Teclado, su último libro, se publicó en Madrid como parte de la edición del libro Donde todo termina abre las alas (Galaxia Gutemberg/Círculo de Lectores, 2001) una recopilación de toda su obra poética. Premonitoriamente la última línea del libro dice: “y oler lo ya vivido/ y dar la vuelta/ sencillamente/ dar la vuelta” (Nadie nos dice).

Blanca Varela, en un intento de continuar con la tradición de la famosa antología Laurel, junto con José Angel Valente, Andrés Sánchez Robayna y el crítico uruguayo Eduardo Millán, editaron una polémica antología de poesía hispanoamericana titulada Las ínsulas extrañas, antología de poesía en lengua española (1950-2000). Fue la única vez que Varela ejerció, de cierta manera, como crítica literaria.

Recién en el año 2001 la gran poeta Blanca Varela recibe un primer premio por su obra reunida, el Premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo. Ese mismo año el gobierno peruano le otorga la Orden del Sol por su trayectoria intelectual. En el año 2006 gana el III Premio Lorca que otorga la ciudad andaluza de Granada y en 2007 se le otorga el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, uno de los más prestigiosos de la lengua, auspiciado por el Patronato Nacional de España y la Universidad de Salamanca. Tras algunos años de silencio por un severo problema de lenguaje y una enfermedad cardiaca, Varela muere en su casa de Barranco en marzo de 2009. No hay una tumba donde recordarla: sus restos fueron cremados en una ceremonia íntima.

Los críticos

Al principio algunos pocos críticos leyeron y comentaron la poesía de Blanca Varela con mayor profundidad que las simples reseñas periodísticas: son de alguna manera textos fundacionales que significaron, para quienes vinimos después, puertas de entrada a la recepción de una poesía compleja, abstracta, aparentemente fácil, pero de significaciones múltiples, densa y, a veces, oscura. Además del prólogo de Octavio Paz, estos textos son trabajos pioneros de José Miguel Oviedo, Roberto Paoli, Ana María Gazzolo, James Higgins, Adolfo Castañón, y David Sobrevilla. A su vez, el poeta Javier Sologuren, publicó una antología de la poesía de Blanca Varela titulada Camino a Babel en las ediciones populares que fomentaba la Municipalidad de Lima bajo el régimen socialista de Alfonso Barrantes. El libro significó la difusión a nivel popular de una autora que, en ese entonces, comienzos de la dura década del 80, empezaba a considerarse como una poeta “de culto” entre los poetas jóvenes y los estudiantes de literatura.

En el año 2007 junto con mi colega Mariela Dreyfus pudimos concluir un largo y deseado proyecto: un libro con un conjunto de ensayos críticos sobre Blanca Varela, además de fotos inéditas, poemas escogidos por la autora y una bibliografía bastante completa a la fecha. El libro lo habíamos comenzado a organizar ocho años antes y conforme avanzábamos con los ensayos, encontrábamos que más admiradores de Varela, estaban entusiasmados en participar. Por supuesto que contamos con el entusiasmo tímido de la propia Blanca quien, desde su desinterés tradicional por sus propios asuntos, nos permitió el acceso íntegro a su archivo personal y fotográfico. Nadie sabe mis cosas. Ensayos en torno a la obra de Blanca Varela recuperó críticas iniciales como las de Paz, Oviedo o Gazzolo, aquellos que la nombraron cuando el resto de antologadores y críticos preferían invisibilizarla, hasta textos de jóvenes y enérgicas poeta y críticas literarias como Victoria Guerrero o Susana Reisz. Queríamos que el libro sea un homenaje del Perú a Varela: fue publicado en una hermosa edición por el Fondo Editorial del Congreso del Perú y, además, Blanca Varela recibió la Orden del Congreso, en una ceremonia a la que asistió, pero en silencio.

Propuesta estética: el doblez

La poesía, a contrapelo de la idea vulgar que se tiene sobre ella, no es el resultado de un ejercicio ocioso o un producto para las elites; muy por el contrario, desde los poetas anónimos de los harauis quechuas hasta César Vallejo y pasando, por cierto, por la intensidad y fortaleza de los poemas de Blanca Varela, la poesía ha significado una agencia cultural que fortalece la identidad de las naciones. En efecto, los diversos premios obtenidos por Varela casi al final de su vida son también la afirmación del ejercicio literario de una poeta rigurosa, descarnada, sincera y cuya fuerza se distingue de la retórica común de la poesía contemporánea. Sin embargo, también son un reconocimiento de la crítica a una propuesta literaria que se fortaleció en el grupo, entre sus pares, tanto de la Generación del 50, como con las voces coetáneas más jóvenes. Blanca Varela, huyendo de las academias —rechazó ser miembro de la filial peruana de la RAE— ha urdido una obra lúcida y estoica, cuyo propósito fundamental es transmitir al lector el aprendizaje de la muerte en medio de la voracidad de la vida.

Con sólo siete libros publicados en toda su vida, Blanca Varela ha logrado concentrar la densidad de la experiencia vital y estética en pocas y preciadas palabras. Cuando tuvo que callar prefirió el silencio a la vocación rutinaria de repetir un mismo estilo. Sus propuestas poéticas son muy variadas: en toda su poesía la autora lucha contra sí misma en momentos previos, y luego vuelve a reconciliarse con sus expresiones, pero rearmadas, deconstruidas, relocalizadas.

Tienen sus versos tonos pictóricos; un tempo lento por momentos, grave en otros; sus temas varían desde la experiencia mística (aunque distante y seca) hasta los diversos e insospechados retruécanos de la maternidad, pasando, como lo hemos señalado, por la reflexión sobre el cuerpo y la muerte. Varela logra transmitir a sus lectores la exacta sensación de lo que fuimos y tal vez un vago acercamiento a la experiencia sensible de lo que seremos: “la belleza final es cruenta y onerosa/ inesperada como la muerte/ bala tras el humo de la zarza” (Ejercicios Materiales). En cada uno de sus poemas, además, hay una invitación al lector a que se abisme más allá de toda sólida y aburrida certeza, a través de caminos alternos, entrecruzados, oscuros pero empapados de brillo e intensidad. Ha dialogado vivamente con la pintura —el caso de la obra de Chirico y del mismo Szyszlo— y con autores como Simone Weil, la mística laica, de quien siempre admiró su templanza y resistencia. Como sostiene Ethel Barja en el epílogo a la última edición de Canto Villano (2017): “Por eso el énfasis de su poesía en el cuerpo sufriente, condenado a una inmolación inexplicable”. Varela ha logrado mantener la distancia poética necesaria para escribir alegorías sobre el despojo, sobre la pobreza, sobre la maldad o sobre el hambre.

Concierto Animal, su penúltimo libro, concentra sus recursos en un trabajo con los desplazamientos iniciando un camino áspero hacia una propuesta poética visionaria (Bousoño) sobre la agudeza del dolor y del silencio (“si me escucharas/ tú muerto y yo muerta de ti/ si me escucharas [...] viva insepulta de ti/ con tu oído postrero/ si me escucharas” 19). Se podría señalar que ante la poesía de Varela nos encontramos con un proyecto estético que usa “el doblez” como la forma de apartarse de los cómodos nichos simbólicos. El doblez en el sentido que lo plantea Gilles Deleuze, es decir, como la continuidad del derecho y del revés, de tal modo que el sentido en la superficie se distribuya en los dos lados a la vez. Digamos que se trataría de una poética que da la vuelta a lo ya dicho, expresa la experiencia por dentro, busca en el revés de las cosas para voltearlo hacia afuera y presentarlo de las dos maneras a la vez. Esa ha sido la forma de caminar entre el precipicio de las palabras y el silencio sin resbalar ni caer: asumir las obsesiones temáticas de su obra anterior e irlas anteponiendo, estilísticamente, a las mismas formas con las que fueron escritas.

Como alimento de esta “estrategia del doblez” Varela insiste en escuchar la poesía de los otros, leer a los poetas y a las poetas jóvenes y, sin embargo, trabajar en silencio y muchas veces con cierta distancia a las corrientes poéticas de moda. Varela siempre fue reticente a participar de recitales o conversatorios sobre poesía. Por esta razón, durante la década del 80 en que no publicó nada, cada vez que leía en público era un acontecimiento, al que intentábamos asistir los jóvenes de ese entonces, por ejemplo, el célebre recital que dio en el Instituto Peruano Soviético, organizado por el poeta proletario Cesáreo Martínez. Varela estuvo más allá de la insubstancial discusión entre poetas puros y poetas sociales de todos esos años.

No sé si te amo o te aborrezco: Lima y la patria

Para mostrar la fuerza y la originalidad de la poesía de Varela propongo al lector o lectora acompañarme en el análisis de un poema que cruza experiencias vitales, estéticas, posiciones en torno a la propia poesía (prosa poética o verso), discursos sobre la modernidad y las experiencias percibidas por la autora como pre-modernas (lo criollo), así como la nostalgia por la ciudad natal que se deja (Lima), la urbe descabellada y desolada que se habita (Washington) y los amores desgarrados hacia la propia madre. El poema es “Valses” y se inicia con unos versos que recuerdan un bolero: "No sé si te amo o te aborrezco..."

Algunas investigadoras, como la crítica literaria argentina Susana Reisz, consideran que una de las estrategias más sugestivas de las poetas en América Latina es la resemantización (cargar de nuevas significaciones) de las canciones populares como el bolero, el vals, la ranchera, el tango o la murga. Se trata de una forma de reapropiación irónica de “géneros menores”. Considero que esta "resemantización" puede servir de marco para entender este poema que forma parte del libro Valses y otras falsas confesiones (1971). La autora inicia el libro con “Valses”, poema en el que, utilizando la tradicional forma de baile popular en Lima y a partir de una lectura descarnada de la realidad, parodia el sentimiento de nostalgia de la migración a otras tierras para describir sus recuerdos incluyendo elementos atípicos y la descripción de su entorno a través de una mirada dura y cáustica. Se trataría de una de las pioneras en resemantizar este género menor que es el “vals peruano”. Plantea una parodia del vals pero no para proponer, desde la esfera de lo literario, una nueva forma de canto ni una manera criolla de escribir lírica, simplemente se ensaya una manera diferente de asumir la nostalgia —sentimiento muy presente en los valses y las canciones populares en general— distante de la tradición, como propuesta estética, apropiándose de los postulados de la modernidad.

El poema, que tiene cuatro páginas de extensión, está construido en dos instancias: las estrofas impares están vinculadas con el “tono” del vals y las pares con el “tono” de la poesía vanguardista, sobre todo, de la poesía coloquial. En las primeras estrofas encontramos los referentes clásicos melodramáticos del vals, pero en ese contexto, de inmediato producen una lectura irónica en el lector. “No sé si te amo o te aborrezco/ como si hubieras muerto antes de tiempo/ o estuvieras naciendo poco a poco/ penosamente de la nada”. Las estrofas pares, por el contrario, están escritas en prosa y contienen diálogos y frecuentes referencias espaciales de una ciudad considerada como la encarnación de lo “moderno”: Nueva York. El contrapunto entre ambas secciones del texto, así como del propio contenido narrado en él, esto es, la historia de una Lima que se deja y la vivencia de una ciudad cosmopolita que se sufre (con su Bronx, sus suicidas y su indiferencia), proponen finalmente una ruptura esencial: cortar con la tradición criolla e instaurar una propuesta ética y estética que surja de la modernidad para “hablar de lo propio”.

“Aparentemente todo el mundo cree que yo me burlo de los valses cuando escribo un vals; es una especie de nostalgia y de transposición, y de ascenso también, de esos sentimientos. Yo creo que al vals traté de darle otro valor. Yo no escribo valses, pero el vals es indudablemente algo que ha marcado particularmente a la gente de Lima...” señala Blanca Varela al explicar precisamente la génesis de este poema, cuyo protagonista principal no es el yo poético sino el referente de la pertenencia: Lima la horrible, Lima la neblinosa, Lima la falsa. Y Lima como metáfora de mujer, por otro lado, vincula el texto con un componente especial que se encuentra, digamos, fuera de él: la filiación directa con una de las más representativas autoras de valses criollos: su propia madre. “No sé si te amo o te aborrezco/ porque vuelvo sólo para nombrarte desde adentro (...) impúdica/ amada a la distancia/ remordimiento y caricia/ leprosa desdentada/ mía”.

Este poema no es un vals: estamos ante un juego poético que busca expresamente crear una ruptura y desenmascarar la falsedad de lo criollo. Pero inesperadamente la afectividad de lo criollo se cuela entre los significantes creando nuevas significaciones. En el poema el contraste entre Lima y Washington salpica a todo el texto de afectividad. La racionalidad de los intelectuales de la generación del 50 es limitada por esta impronta: “lo he dicho ya, la mujer se atreve a mirar los rincones, las manchas de las paredes, la suciedad, el dolor pero de otra manera” comenta la autora. La vitalidad de la mujer permite una reconciliación con las otras formas del sentir, con la intuición, con el plano de lo afectivo sin “lágrimas”, sin sentimentalismo.

[1] Serafina Quinteras (Lima, 1902-2004) fue el seudónimo de Esmeralda Gonzales Castro, periodista y catautora, compositora de numerosos valses criollos entre ellos el famoso “Muñeca Rota”.