El año 2016, en el curso de un acto celebrado en una céntrica librería madrileña, se presentó la editorial La Umbría y la Solana. Su intención declarada era difundir la literatura portuguesa, al par que obras infrecuentes de otras literaturas. Hoy, a la vista de las publicadas, es obvio que la selección se está haciendo con exquisito criterio. Los primeros títulos nos devolvían junto a un raro André Malraux, libros de Almeida Faria, José de Almada, Fernando Pessoa y António Vieira. Se iniciaban así dos series distintas – Colección Abierta y Colección de Autores Portugueses-, que en estos años han ido incorporando obras tan sugestivas como Karla y otras sombras (2017), de Luys Santa Marina, o el Pequeño tratado de todas las verdades sobre la existencia (2018), de Fred Vargas, en la primera: y en la segunda, Los tiempos del esplendor (2017), de Lídia Jorge o Las minas del rey Salomón (2018), de Eça de Queirós, entre otros. Todos estos títulos merecerían una atenta reseña, pero la temprana edición del Sermón de San Antonio a los peces me produjo una fuerte curiosidad y su lectura, una grata impresión que me llevó a rememorar las circunstancias, brillo y decadencia de la oratoria sacra de los siglos XVII y XVIII, capítulo poco transitado de la literatura clásica de España y Portugal, pero acreedor de análisis y recuperación. Por tanto, causa sorpresa la valiente audacia de esta editorial, lanzada al redescubrimiento de un clásico eclesiástico portugués en los mismos inicios de su aún joven existencia. Como siempre, la fortuna ayuda a los audaces. Y reeditar el sermón del sabio jesuita luso ha sido, en mi opinión, una de sus más brillantes iniciativas.

Las historias de la literatura portuguesa subrayan la compleja personalidad del padre António Vieira (1608-1697), sus obras señaladas –História do Futuro, por ejemplo- y, sobre todo, sus numerosos sermones, en especial su Sermão da Sexagésima (1655), donde esbozaba los principios que guiaron su práctica oratoria, opuesta a los excesos retóricos (J. L. Gavilanes, A. Apolinário, eds. Historia de la literatura portuguesa, Madrid 2000: 325-329). De todo esto da cuenta la excelente introducción de Luis María Marina en la edición que nos ocupa (pp. 11-41), quien con buenas razones, en mi opinión, relativiza el supuesto antibarroquismo atribuido al jesuita. Porque si ciertamente la claridad era su empeño, no parece ésta reñida con lo mejor del Barroco que, al fin y al cabo, se desprendía del mismo Renacimiento. Así que, seguro lector de Fray Luis de Granada (1504-1588) y su Ecclesiasticae Rhetoricae (publicadas por cierto en Lisboa, en 1576), o conocedor probable de la fama y sermones de Fray Hortensio de Paravicino (1580-1633), el empeño de Vieira más bien parece afirmar, en la mejor tradición de la Ratio studiorum jesuítica, la personalidad de la oratoria portuguesa en su recién recobrada independencia (1640). No hay que olvidar que su Sermão da Sexagésima fue pronunciado en la misma Capilla Real, ante el monarca João IV, primero del nuevo Portugal.

Contra lo que a un lector actual pudiera pensar, los sermones del siglo XVII son parte imprescindible de la vida cotidiana y la cultura de aquella época. Por tanto, dejando aparte los prejuicios propios de nuestro mundo –y relegando los más apegados al discurso teológico o hagiográfico-, cualquier persona interesada en la literatura clásica encontrará en muchos de ellos curiosa y buena literatura. Como ha escrito F. Cerdán, la oratoria sacra es espejo de la sociedad de su tiempo. Pues bien, el sermón del Padre Vieira es un curiosísimo ejemplo de lo mejor de tal género.

Como se señala en el prólogo (p. 37), en el aniversario (13 de junio de 1654) de la muerte de San Antonio de Padua –pues por más que el editor lo reitere como San Antonio de Lisboa, Padua le dio nombre común en el santoral y fama bien ganada-, el Padre Vieira pronunció un sermón en la iglesia de San Luis, capital del Marañón brasileño. Se dirigía el jesuita a todos sus fieles pero sobre todo, conminaba a los poderosos de la colonia, que oprimían sin rubor a los más débiles, fueran indígenas, peninsulares o mestizos. Y se le ocurrió para ello recurrir a una especie de homilía simbólica, haciendo como San Antonio en su día, que ante el rechazo de los habitantes de Rímini –de Padua según otros-, se dirigió a la orilla del mar y predicó a los peces. Este suceso viene narrado en las Florecillas de San Francisco y de sus compañeros, sin duda inspirado en el famoso sermón de San Francisco a los pájaros. El ejemplo del franciscano serviría al jesuita para componer una pieza de lectura sorprendente y entrañable, incluso hoy, tanto por la riqueza de su imaginación como por la ternura que desprende. Comienza por poner en situación al auditorio (I: 47-51), recordando a San Antonio en Rímini y las veces que él mismo se había dirigido a sus feligreses sin fruto, por lo que se ve obligado como hizo aquel, a volverse al mar y predicar a los peces. Y a partir de ahora, el Padre Vieira predica como si hablara con los peces, no con su auditorio, consiguiendo con ello un feliz efecto y texto tan enjundioso como raro e incluso simpático y de amable lectura. Entrado en materia (II: 53-62), recordaba el predicador a los peces sus virtudes: primeros creados por Dios, dóciles a su palabra y su prudencia al no dejarse domesticar por los hombres, destacando en fin, que fueron los únicos salvados del Diluvio, sin necesidad del Arca de Noé. Continúa (III: 63-76) recordando que por ellos curó Dios la ceguera de Tobías, y que como el pez rémora (Remora remora), San Antonio hizo las veces de dicho pez, tirando de la codicia, la venganza y la soberbia humana: o como el pez torpedo (Torpedinae), cuya descarga eléctrica hace temblar, lamentando Vieira que si él tuviera la fuerza de San Antonio, haría temblar a los pecadores. Pero como todo no van a ser alabanzas, amonesta a los peces con una de sus más felices imágenes (IV: 77-91), condenando que los grandes se coman a los chicos como hacen los hombres, señalando cómo entre ellos, los miserables son los que cargan con tasas, multas, fraudes, siendo literalmente, comidos por los poderosos. Y se dirige a ellos con una simpática frase que haría ruborizar a sus feligreses: “¿os parece bien esto, peces? ¡Se me figura que con el movimiento de las cabezas todos decís que no!” (p. 82). Proseguía el sermón (V: 92-110) llamando la atención sobre ciertos peces, cuyas costumbres parecen espejo de otras malvadas de los humanos. Las figuras parecen igualmente felices, así cuando señala la pequeñez de los roncos (Haemulidae) y sus ruidos, que son simple fanfarroneo, o los pegadores del tiburón (Echeneidae), que como parásitos van con él y con él mueren, lo mismo que los virreyes o gobernadores arrastran a los suyos. O el pez volador (Exocoetidae) que se pierde por no limitarse a lo que le es propio. O el pulpo (Octopodus), que se mimetiza con su entorno, figura de la traición. Y acaba su prédica (VI: 111-114) despidiéndose de sus peces, consolándolos puesto que no son sacrificados a Dios, instándoles a ofrecerle respeto y reverencia.

El librito que nos ocupa, lejos de ser un “breviario piadoso” de aburrida lectura, resulta uno de los textos más enjundiosos y amenos del género y la literatura portuguesa del Barroco. Con razón el Padre Isla (1703-1781), miembro también de la Compañía de Jesús, en su celebérrima Historia del famoso predicador fray Gerundio de Campazas, alias Zotes (1758) –divertido alegato novelado contra los excesos barbarizantes de la oratoria degradada-, recordaba en su momento el ingenio de los sermones del Padre Vieira, como recuerda también el editor de esta edición. Yo creo que la firmeza intelectual de los jesuitas, formados en la Ratio studiorum ignaciana, enriquecida y adaptada con el paso del tiempo, era la mejor escuela contra los excesos de la oratoria sacra, que se dieron sin duda, sobre todo, en ciertas ordenes que combatieron con saña al mismo padre Isla. Ciertamente, lo peor de la oratoria degradada no era el exceso de las citas latinas –el Padre Vieira no abusa de ellas, y no pocas las traducía entre texto-, sino lo rebuscado de las figuras y el lenguaje. Porque el conceptismo del Fray Hortensio de Paravicino, denostado en parte por sus competidores, no pecaba de oscuridad sino que acometía el sermón con un nuevo estilo, alabado por Gracián en su Agudeza y arte de ingenio, por cierto, otro notable jesuita de su tiempo. No deja de ser elocuente que a mediados del siglo XVIII, el también miembro de la Compañía, Antonio Codorniú, propugnara una reforma de la oratoria sagrada (1740) en busca de la sencillez del verbo. Y es que entre Fray Luis de Granada y el Padre Codorniú, la línea más bella de la oratoria sacra tenía en el Padre António Vieira uno de sus mejores cultivadores. Por eso, vale la pena leerle en la actualidad. Y esta edición a cargo de L. Mª Marina, excelente por su prólogo, cuidada traducción con sus notas al pie, incluyendo la versión española de las citas latinas no traducidas en su día por el orador, es la mejor forma. Más aún, yo diría que es casi obligado leerlo, teniendo en cuenta que la obra de Vieira y este género se cuentan entre lo mejor de la literatura clásica de nuestro siglo XVII peninsular, ya sea portuguesa o española.

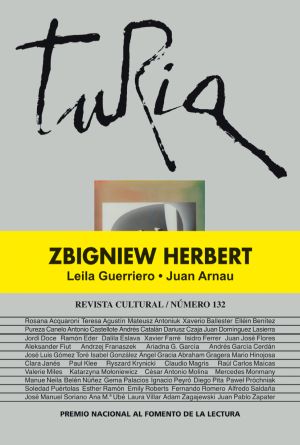

António Vieira, Sermón de San Antonio a los peces, António Vieira, Versión e introducción de Luis María Marina, Ilustraciones de Luis Costillo, Editorial La Umbría y la Solana, Madrid 2017.