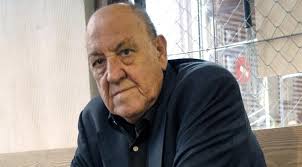

En un mundo cultural en el que lo más frecuente es que cada individuo aspire a la singularidad y a la excelencia atrincherándose en un campo especializado dónde pueda sentirse seguro, invulnerable, es particularmente grato poder celebrar una figura como la de Claudio Magris, abierta y poliédrica, constantemente arriesgada en el tablero de lo diverso, que no vacila en intentar nuevas empresas y en asumir desafíos inéditos que podrían comprometer el seguro prestigio de sus logros ya oficiales. Por supuesto, este triestino nacido en 1939 es uno de los más respetados académicos de Italia, catedrático de lengua y literatura alemana en la universidad de su ciudad natal y en Turín, miembro de numerosas entidades culturales internacionales, autor de estudios concienzudos y sabios en su especialidad sobre Wilhelm Heinse, Hoffman, Joseph Roth, Dorst, Canetti, Rilke y el mito hausbúrgico en la literatura austríaca moderna, entro otros muchos. También ha traducido as Ibsen, a Kleist, a Buchner y a numerosos autores de primer rango. Ha sido senador de la República Italiana por dos legislaturas y ha obtenido innumerables premios y distinciones, de los que podemos destacar por su relación con España el premio Juan Carlos I en 1989, la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes en el 2002 y el Premio Príncipe de Asturias de Humanidades en el 2004. Con todo, tan justificados reconocimientos y tantas pruebas de competencia universitaria no bastan para agotar ni definir suficientemente el perfil de lo que yo llamaría –representando indebidamente a muchísimos lectores españoles- “nuestro Magris”.

Para la mayoría de nosotros, simples lectores (pero ¿alguien puede tener título más alto y más honroso que el de lector?), Claudio Magris es el autor inolvidable de El Danubio, uno de los libros que más han contribuido a descubrir Europa a los europeos. También quién nos reveló el sentido del más auténtico y liberador humanismo fabricado con piedad e ironía en Microcosmos, el narrador esencial de Il altro mare o el ensayista que ha sabido significativamente y sin desmayo circular entre la utopía y el desencanto, ayudándonos a combatir con lúcidas lecciones los peligros de una y otro. Hablo de “nuestro” Magris, porque se trata de un autor del que cada lector se apodera con especial identificación y aún con posesivo celo personal. Para cada uno de los muchos amigos que se ha ganado a través de las páginas que ha escrito, Claudio Magris tiene su rostro especial e inconfundible que corresponde a la deuda de agradecimiento que cada cual guarda con él. Aprovecho la honrosa ocasión que ahora me brinda la Universidad Complutense al rendirle el tributo de esta distinción académica para señalar con dos rasgos esenciales las características principales del Claudio Magris que considero más indispensablemente mío.

En el hermoso ensayo que sirve de prefacio y justificación a uno de sus libros más recientes, L’infinito viaggiare (Mondadori), el viaje aparece como una actividad fundamental y definitoria para Magris, que forma trío con vivir y escribir: Vivere, viaggiare, scribere. El viaje aparece así como el trazo de unión que lleva desde la vida a la escritura. Se viaja no sólo a través del espacio, sino también a través del tiempo y contra el tiempo. Claudio Magris es un viajero excepcional porque no sólo sabe trasladarse con atención, humildad y perspicacia (las virtudes fundamentales para viajar) a lo largo de las rutas y los caminos, sino que también y juntamente se desplaza por las capas superpuestas del tiempo, tal como las conservan los libros y los monumentos o nos las transmiten las confidencias de quienes recuerdan su experiencia. Los embelesados lectores de El Danubio conocemos bien la intensidad inolvidable y reveladora como una iniciación órfica de esa forma de viajar practicada por el autor. El viajero según Magris no es un simple curioso ni un mero testigo sino también un crítico que ha roto amarras con la serenidad de todos los puertos y sabe afrontar sin escándalo pero también sin plena resignación las lecciones del desencanto. “El viajero- escribe Magris en este prefacio- es un anarquista conservador; un conservador que descubre el caos del mundo porque lo mide con un metro absoluto que revela la fragilidad, la provisionalidad, la ambigüedad y la miseria”. Condición paradójica la de ese anarquista conservador, ese revolucionario que –siguiendo fielmente la etimología astronómica de la palabra “revolución”- da la vuelta completa horadando caminos y acumulando voces o paisajes hasta regresar finalmente con algo que contar a su punto de partida.

El regreso a casa es la parte más difícil, más preciosa e incluso más arriesgada del viaje, nos dice Magris. Porque es en la casa propia dónde se juega la gran apuesta, la capacidad de gozar de la vida sabiéndola irrepetible y frágil; es en casa dónde hay que demostrar la difícil destreza de conseguir felicidad y sobre todo de ser capaz de darla, es ahí dónde logramos crecer a través del coraje o nos encogemos en los espasmos menguantes del miedo. ¿Qué aporta el viaje a la casa propia, según Magris? El descubrimiento de que es imposible que la consideremos realmente “propia”, es decir como algo separado y cortado del resto infinito del universo. Es sólo un albergue provisional, que dura una noche o toda la vida y que debemos habitar con respeto y gratitud. Porque a través del viaje hemos aprendido el sentido originario de esa hermosa palabra, “cosmopolita”, que tanto irrita a las nacionalistas de toda laya pero que no se refiere a la superficialidad y desapego del desarraigado desdeñoso sino a una forma más rica y más amplia de fraternidad. “Poco a poco-nos explica Claudio Magris- el viajero descubre, está obligado a descubrir la fraternidad y el común destino del mundo, está obligado a sentir que el mundo entero es su casa y que sólo este sentimiento hace verdadero su amor por la casa que ha dejado en su país, el cual de otro modo no sería más que un horrible y regresivo fetichismo”. Contra ese horrible y regresivo fetichismo glorificador excluyente de “lo nuestro”, “lo de aquí” y desconocedor del común destino humano de habitar la tierra que podría rescatarlo para hacerlo entrañable y lúcido, ha vivido, viajado y escrito Claudio Magris. Gracias al viaje nos convertimos en extranjeros para nosotros mismos, sí, extranjeros entre extranjeros pero por tanto descubridores de la auténtica calidad de quienes son y no pueden ser sino hermanos nuestros en las rutas del mundo. Porque, concluye Magris, “la meta del viaje son los hombres; no se va a España o a Alemania, sino entre españoles o entre alemanes”.

Junto a este cosmopolitismo fraterno que nos descubre no la lejanía sino la proximidad de los otros y nos permite desmitificar la idolatría de lo propio para amarlo con sencillez de veras, hay otro rasgo en “mi” Magris que quiero ante ustedes destacar, muy precisamente en las circunstancias actuales de nuestro país y en el ámbito de una institución educativa. Me refiero a su defensa de la laicidad, tal como la expone en un breve ensayo, Laicitá e religione, publicado primero como artículo en el Corriere de la Sera en el año 98 y recientemente incluido en el volumen colectivo Le ragioni dei laici (ed. Laterza). Ahí expone: “Laicidad no es un contenido filosófico, sino más bien un hábito mental, la capacidad de distinguir lo que es demostrable racionalmente de lo que es en cambio objeto de fe –prescindiendo de la adhesión mayor o menor a tal fe- y de distinguir la esfera de los ámbitos de las diversas competencias, por ejemplo la de la Iglesia y la del Estado, o sea –según el dicho evangélico- lo que hay que dar a Dios y lo que hay que dar a César”. Y después amplía este concepto hasta convertirlo en la virtud más característica de la conciencia civil que se niega por igual tanto al fanatismo como a la apatía: “laicidad significa tolerancia, duda dirigida hacia las propias certezas, autoironía, demistificación de todos los ídolos, también de los propios; es la capacidad de creer fuertemente en algunos valores, sabiendo que existen otros que también son respetables”. A continuación narra Magris una anécdota deliciosa que no sólo describe su pensamiento sino también su personalidad. Cuenta que en cierta ocasión uno de sus hijos, al verle especialmente sublevado por un ataque personal de inusual bajeza, le recomendó: “¡Sé más laico!”. En efecto, dado que la adoración más constante de cada cual es la que profesamos a nuestro propio ego, no cabe duda que la laicidad mejor entendida empieza por uno mismo…

Admirado y querido doctor Magris: no hace falta que le recuerde que alta estima el público culto español tiene por su obra y su persona. Ya ha recibido importante muestras de ello en forma de galardones y sobre todo por la devoción de los muchos lectores, que es la mejor recompensa para cualquier autor. Ahora entra usted a formar parte del claustro de nuestra mayor universidad, en cuyas aulas suenan a menudo su nombre y los títulos de sus obras o la mención de sus ideas. Es cierto que en todo recinto académico y en toda corporación, por docta que sea, hay algo de agobio opresor. Usted lo dijo muy bien en una página de Microcosmos: “Toda endogamia es asfixiante; incluso los colleges, los campus universitarios, los clubs exclusivos, las clases piloto, las reuniones políticas y los simposios culturales son la negación de la vida, que es un puerto de mar”. Tiene usted mucha razón. Pero la universidad que hoy le abre sus puertas está en Madrid y un poeta calificó a Madrid, en cierta ocasión épica, como “rompeolas de todas las Españas”. De modo que no se sienta usted encerrado, ni siquiera por la amabilidad de tantos colegas: aquí también suenan las rompientes libres y bravías, amigo Claudio Magris. Le damos la bienvenida a este otro mar.

Nota: Este texto corresponde a la intervención que Fernando Savater realizó en la Universidad Complutense de Madrid con motivo de la concesión a Claudio Magris de su doctorado honoris causa.