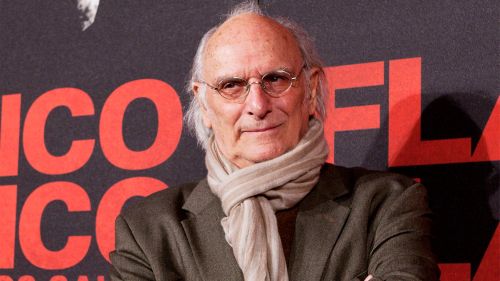

Al morir hace casi cuatro años una de las figuras más sobresalientes del panorama humanístico español, el merecido homenaje a una trayectoria donde ha prevalecido la clarividencia y la honestidad y el compromiso ético con los más desfavorecidos, se hace necesario, ahora que se cumple el centenario de su nacimiento.

Desde su nacimiento en Barcelona el 1 de febrero de 1917 hasta su muerte el 8 de abril del 2013, podemos descubrir un camino donde el esfuerzo y el afán por comprometerse éticamente con los demás es clave.

Al año de nacer, su familia se trasladó a Tánger (Marruecos), donde vivió hasta los trece años, en 1936 fue movilizado por el ejército republicano en la Guerra Civil española, combatiendo en el batallón anarquista. Sus peripecias en la Guerra son clave para entender cómo se fraguará después un hombre pacífico, que defenderá los valores del diálogo y la honestidad con el mundo. Después de esos años de contienda pasados en Cataluña, Guadalajara y Huete (Cuenca), es reclutado por el bando sublevado.

Este cambio de bando no va a mermar su forma de ver el mundo, atendiendo ese reclutamiento a los avatares del destino. Obtuvo plaza de funcionario de aduanas en Santander, trasladándose luego a Madrid, donde en 1944 contrae matrimonio con Isabel Pellicer y realizó sus estudios universitarios de Ciencias Económicas, que finalizó en 1947 con Premio Extraordinario.

Su trabajo en el Banco Exterior de España se combina con sus clases en la Universidad. Llega en 1955 a ser Catedrático de Estructura Económica por la Universidad Complutense de Madrid, puesto que ocupará hasta 1969.

De este período destaca su necesidad de escribir teatro, Un sitio para vivir, también estudios económicos como Realidad económica y análisis estructural y El futuro europeo de España.

En el año 1965 y 1966, decide irse como profesor visitante a las Universidades de Salford y Liverpool, tras la destitución de los catedráticos López Aranguren y Tierno Galván.

A su vuelta a España, pide la excedencia en la Universidad Complutense y publica El caballo desnudo, una sátira sobre la situación del país. En 1976 vuelve al Banco Exterior de España, como economista asesor. En 1977, fue nombrado senador por designación real, en las primeras Cortes democráticas, puesto que ocuparía hasta 1979.

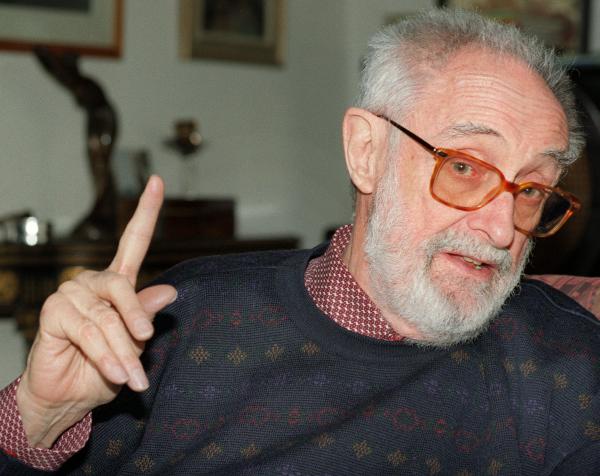

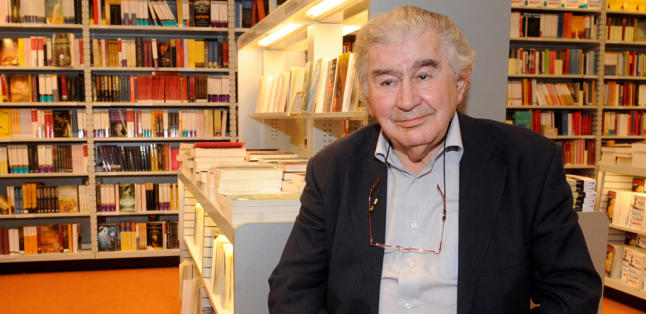

Al jubilarse, se dedica plenamente a escribir, dando lugar a una obra fecunda y de notable interés donde prevalece un humanismo necesario para entender el mundo. Escribe Octubre, Octubre, La sonrisa etrusca y La vieja sirena, entre otras. Su mujer, Pilar Pellicer, muere en 1986.

En 1990 fue nombrado miembro de la Real Academia Española, con un discurso de ingreso basado en la tolerancia y el amor.

Se casó con Olga Lucas de Torre, escritora, poetisa y traductora, en el año 2003, pasando largas temporadas en Tenerife donde escribe su novela La senda del drago.

Se ha convertido en un referente fundamental para generaciones más jóvenes, donde la reflexión y el deseo de una regeneración política para acercarse al pueblo y a sus verdaderos valores, ha triunfado para muchos. Sampedro se ha considerado un indignado más, porque considera que el poder económico, con sus terribles fauces ha anulado a muchas personas, se ha impuesto como el gran lobo que ha de devorar a sus hijos, donde políticos corruptos e ineficaces pueden aniquilar literalmente derechos sociales sin que se les mueva una sola ceja. Sampedro, estoy seguro, sufría en los últimos años de su vida, de este deterioro imparable de las Instituciones de su querido país, sembradas de políticos corruptos, juicios donde la impunidad para los poderosos prevalece y una Monarquía en grave crisis de credibilidad.

Pero Sampedro también fue un hombre de palabra verdadera, que dejó en una narrativa que pretendo analizar en las siguientes páginas, en tres ejemplos interesantes, el amor a los demás en Conferencia en Estocolmo (1952), a la Naturaleza en El río que nos lleva (1961), el amor a los demás en uno de sus libros más bellos La sonrisa etrusca (1985), tres ejemplos de gran literatura, donde Sampedro nos dice que somos algo más que números, somos seres que habitan en las incertidumbres, pero llenos de alma y de luz, un potencial que en sus novelas no deja de brillar.

UN NARRADOR DE MIRADA LÚCIDA Y VERDADERA

En Congreso en Estocolmo (1952) asistimos al encuentro de seres que aman la cultura, donde sobrevuela el tema de la amistad y del amor en un marco aparentemente austero, el del paisaje nórdico de Estocolmo.

La amistad aparece trenzada como un valor que se va hilvanando, demostrando que, para el novelista, esta es una virtud necesaria para ser feliz, los hombres y mujeres que se contagian de la amistad tienen un alto sentido ético, conocen el esfuerzo y saben compartirlo, en una suerte de generosidad que es la que practicó Sampedro a lo largo de su vida:

“Y volver a hablar de la amistad, a tratar de definirla, a permitirla él y a aceptarla ella. En el fondo, a saborear la palabra y todos sus indefinibles armónicos y cautivaodras resonancias”.

El narrador sabe que la palabra es tesoro, precioso don donde conviven hombres y mujeres que saben que el lenguaje precisa el entendimiento ético que hay en el ser humano, solo así el lenguaje es limpio y verdadero.

Pero también la ciudad de Estocolmo, como si el narrador se hallase encandilado de sus aguas, aparece definido en este precioso párrafo del libro:

“La ciudad era todavía más exquisita bajo la lluvia mansa. Todo el colorido diverso de las fachadas adquiría delicados tonos de pastel y los tejados de verde cadernillo relucían concentrando suavemente la luz”.

Paisaje que va dejando sus poros en sus habitantes, llenando de fulgor a los seres, como si se impregnasen de la luz de la ciudad nórdica, fría y cercana a la vez, como el amor y la amistad.

Karin, Klara, son seres hechos con el molde de la vida, con sus luces y sombras, en ese ámbito elegante de Estocolmo.

Llegó El río que nos lleva (1961), novela desbordante donde la figura de los gancheros que se encaraman al río Tajo, poniendo en riesgo su vida para coger los troncos que van arrojando los árboles, nos seduce, novela hermosa, donde las descripciones se convierten en mosaicos de luz, en cuadros que el cine llevará más tarde a la pantalla, lo que demuestra el sentido narrativo de Sampedro para crear una novela de gran hondura:

“Sintió muy inmediato la atracción de un remolino, pero lo salvó sin soltar al chico, aunque hundiéndose. Un golpe de piernas contra el forro fangoso le impulsó hacia arriba con su presa; pero casi falto de aire y turbia la vista, salió por donde pudo”.

El Tajo como el río que lleva la vida de los hombres, expuestos al peligro de su trabajo, heridos por la vida, seres a la deriva, como la novela se encarga de contar. Don Pedro, El Seco, Paula, son espejos de la vida dura de los gancheros.

También los diálogos sirven para entender el esfuerzo del narrador para que los personajes nos lleguen, se aproximen a nosotros, se conviertan en seres reales, tan verdaderos como nuestras propias sombras y luces ante la vida:

“Y contrata a la gente, se bebe la salida pa animarse y, ¡hala!, a trajinar… Yo, que andaba aburrío, pues me enganché…”.

La Naturaleza, lugar de remanso, pero devastadora también, donde los gancheros sirven su vida como ofrenda, para contarnos esta historia que va calando, con el paisaje como fondo, porque la novela destila belleza en cada página:

“Detrás de la casa estaba la pequeña represa. Por las grietas del azul se escapaba el agua, pero aún retenía un estanque increíblemente quieto, lleno de ovas y musgo, en la fría muerte invernal agravando su desolación”.

Novela culminante, donde los personajes se meten dentro de nosotros, su compromiso ético con la vida es espejo del novelista, convertido en hombre entregado al don de la narración, donde todos podemos mirar mundos parecidos y lejanos al nuestro.

Por último, un reflejo de la bondad de Sampedro ante sus personajes fue La sonrisa etrusca, donde el novelista cuenta la vida de un hombre en la culminación de sus días, un hombre que encuentra en su nieto un confidente para reflexionar sobre la vida, desde dos prismas, el que da la experiencia y el que da la inocencia, dos reversos de un tiempo relativamente corto, pero que va dejando en nosotros un poso imborrable, que perdurará en el tiempo:

“La tortura del viejo culmina en el dolor de ese silencio que, aun cuando previsto, le desgarra. Se descubre empapado de sudor, imagina a la víctima vencida, al niño más solo que nunca, sin fe ya ni en ese viejo con el que había sellado un pacto; en cuyos brazos se refugió momentos antes y que ya le había traicionado…”.

Resumen magnífico de dos mundos, dos seres que abren y cierran la vida, donde Sampedro medita, para que la visión ética de un mundo cuya desolación no le impide seguir soñando, ese sueño que ha interrumpido la muerte, ya en sus noventa y seis años, indignado con lo que, como diría Lorca, muerden a los hombres que no sueñan.

Sampedro no morirá, porque más allá de su literatura, brillante desde luego, queda un hombre de mirada honda y limpia, tan necesaria en estos tiempos.