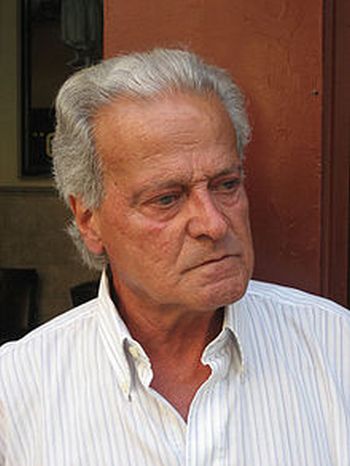

Ana Blandiana (n. 1942), poetisa, prosista y ensayista, es una de las conciencias artísticas y cívicas más importantes en el panorama de la literatura rumana contemporánea. Autora de catorce libros de poesía, dos volúmenes de relatos fantásticos, siete de ensayos y una novela, es la poetisa rumana actual más internacional. De su obra se han traducido cuarenta y seis libros a veinticuatro lenguas. Poetisa de excepción y, al mismo tiempo, una mujer extraordinariamente bella, carismática y valiente, Ana Blandiana es una figura legendaria de las Letras Rumanas.

El lugar que Blandiana ocupa en la literatura rumana es comparable al de Anna Ajmátova o Vaclav Havel en la literatura rusa o checa. En su obra el destino personal es emblemático de un destino colectivo. Sus versos expresaban el sufrimiento de todos y daban voz a los que no la tenían. Sus poemas se copiaron a mano, en samizdat, y circularon en miles de ejemplares. En 1989, después de la caída del régimen comunista, Blandiana fue una voz creadora importante en la sociedad civil. Fundó y presidió el movimiento Alianza Cívica (1991-2001) que contribuyó a la democratización del país.

Bajo la égida del Consejo de Europa, Ana Blandiana dirige junto con su marido, el también escritor y ensayista, Romulus Rusan, el “Memorial de las Víctimas del Comunismo y de la Resistencia” ubicado en la ciudad de Sighet en el norte de Rumanía. Este museo que es también una institución dedicada a la investigación de la historia es considerado el tercer museo de la conciencia europea después del memorial de Normandía y el museo de Auschwitz. En 2009, por su contribución a la cultura europea y su lucha contra la injusticia, Blandiana fue condecorada con la más alta distinción de la República Francesa, la Légion d’Honneur.

En lengua española su escritura está representada por: una Antología poética bilingüe. Cosecha de Ángeles. Colección Cosmopoética. Lucena: Córdoba, Juan de Mairena, 2007), dos volúmenes de prosa fantástica, Proyectos de Pasado. (Cáceres: Periférica, 2008) y Las cuatro estaciones (Cáceres: Periférica, 2011). Ensayos y entrevistas suyos han sido publicados en periódicos como El País y ABC Cultural, entre otros.

La selección de poemas que ahora publica TURIA procede del poemario de Ana Blandiana Mi patria A4 (2010).

ANA BLANDIANA

Caza en el tiempo

Siento que soy la presa

Pero no sé de quién,

Pues las alas y las garras que descienden

Sobre mí,

Y me encadenan a la sombra

Mucho antes de alcanzarme

Carecen de nombre.

Sólo la frescura del aire dibuja

La amenaza que se acerca

Con cruda y voluptuosa lentitud.

Sé que no hay salvación, pero

Tampoco sé qué sería la salvación.

Si intento huir, la sombra también cambia

Amoldándose a mi horizonte como las nubes,

Feroz y protectora en su cuidado

De no perderme, presa de otro.

En la espera, los sobresaltos se confunden,

El pavor se mezcla plácidamente en el misterio

Desentrañar su enigma será mi sino:

Tengo que vivir hasta que encuentre la respuesta

Un tiempo igual al tiempo de la caza

En el que, al menos, sé que soy la presa.

Aglomeración

Enterrados en montañas de nieve,

No estaban nunca seguros de que la primavera regresara,

No sabían si el sol las derretiría,

Y cada año esperaban impacientes

Que los brotes florecieran otra vez.

¡Qué vida palpitante! ¡Qué emociones conmovedoras!

Cuando cada hecho estaba en manos de un dios,

Al que había que invocar, implorar y adular,

Que esperaba sacrificios – una especie de soborno metafísico –

Para cumplir con su deber.

Y los dioses pequeños dependían a su vez de unos dioses más fuertes,

Y los buenos se oponían a otros vengativos,

Y cada centímetro cuadrado lo habitaba

Un sinfín de jerarquías de seres invisibles

¡Era tan maravilloso perderse entre ellos

Sin molestar a nadie!

En las colinas

En las colinas, el alma

Recobra su aliento,

Lo verde le sienta bien,

Se revuelca en el pasto reciente

Mitad hierba, mitad aroma.

Respira hondamente, inspira, espira,

La primavera pasa a través de ella

Y la libera del miedo.

Boca arriba, en la alta pradera,

Miro las nubes deslizarse por el cielo

Al igual que el olor de heno pasa sobre las colinas,

Mis ojos y mi nariz

Descubren el misterio:

La dulce e incansable rotación en el caos

Que devana sobre el huso de los aires

Aromas y nubes.

Mientras, el alma

Se acostumbra a la tierra

Y respira profundamente.

Como en un espejo

Antes de que se acabe el día,

El sol desciende cada vez más rojo

Y la luna asciende aún roja –

Son casi iguales.

La hierba agostada por el calor

Y el áspero rastrojo

Parecido a una barba de días

No consiguen diferenciar

Los hilos negros

De sus pantallas

Colocadas cara a cara.

Suave confusión,

Parecida al momento en que al partir

Vuelves atrás la mirada,

Y percibes, como en un espejo,

Tu nacimiento.

Cara o cruz

Como la cruz apenas descifrada

De una moneda lanzada al aire,

A punto de caer y decidir

– Cara o cruz –

Sin saber qué destino va a designar

Así te vi,

Mientras caías

Cruzando los aires,

Rasgando las mortajas blancas de las nubes,

Dejándolas que te envolvieran,

Como si supieras que al final de la caída

Ibas a estrellarte sobre

El asfalto donde yo esperaba

Leer mi destino

En las entrañas del ángel.

Panales

Tú no has nacido,

Sino que naces

A cada momento,

Y no intentas

Estar allí, cuando estás aquí,

O aquí cuando vas allí.

Tú eres la materia audazmente salvada

De una respiración en otra,

Sin la cual no existiríamos.

Y, en realidad, no somos

Más que restos, formas vacías,

Panales de los que se ha escurrido

La miel de la eternidad.

Fin de temporada

Arrugada sobre la bóveda,

Como una piel vieja

Demasiado grande para lo que tiene que esconder:

El abismo

Del que los dioses fueron desalojados

Se vuelve más pequeño.

Un aire provisional, de paso,

De final de temporada,

Envuelve el universo

Con polvo amontonado en los rincones

Y naves abandonadas

Donde se leen poemas sin sentido.

Cambio de signo:

La estupidez suicida,

Sin darse cuenta siquiera,

Toma el poder.

La correa de la mochila

Desde estas cimas miro alrededor,

Veo abetos arrastrados por vientos fuertes

Y valles casi obscenos, oscuros y húmedos,

Y otras cumbres más pequeñas y más grandes

Que se observan y se miden entre sí.

Pueblos de hoja caduca se someten a las estaciones

Con una sabiduría que la lluvia pudre,

Y, entre ramas entrelazadas, esconden

Alimañas hambrientas y miserables.

¡Cuánta serenidad ante tantas derrotas!

La soledad toma la forma de las aglomeraciones,

Las multitudes son desiertos,

El retiro hacia las cimas bajo el peso

De los silencios hesicastas es siempre más inseguro,

Mientras que en el borde de los omóplatos

La correa de la mochila

Roza los muñones con restos de plumas.

Traducción Viorica Patea y Antonio Colinas