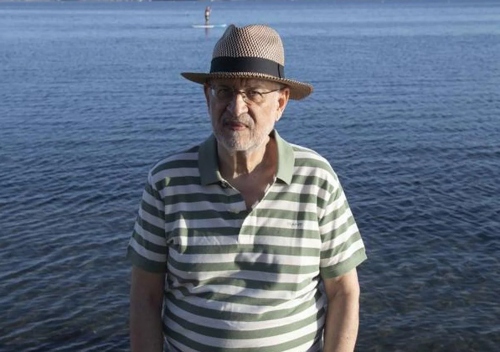

Creo recordar que, no hace mucho tiempo todavía, mi admirado Túa Blesa, desaparecido en combate de la crítica literaria, se preguntaba desde El Cultural del periódico El Mundo, por qué David Pujante (1953) no escribía más. Esta Poesía reunida bajo el sugerente título de Guía de perplejos, demuestra nuestro error de percepción, pues lo pensábamos todos. El cartagenero tiene una larga trayectoria como poeta a la que, seguramente, sus estudios y tareas como catedrático de Teoría de la Literatura han restado protagonismo, pero no poca obra. En efecto, las casi 400 páginas de la cuidada edición que Alfonso Martín Jiménez nos acerca desde la editorial de la Universidad de Valladolid, demuestran lo contrario. David Pujante tiene una extensa trayectoria, hasta ahora muy dispersa, y es un poeta con presencia real en nuestras letras. De hecho, ha estado a punto de ganar el Premio Nacional de Literatura y el Loewe, si mis informantes contrastados no me engañan, y no lo parece.

Volver sobre su escritura es recordar la reciente historia de la poesía española. La propia vida (1986) era un libro de buen hacer culturalista donde se aprende mucho y se encuentran poemas importantes que, en su tiempo no publicó, pero debió hacerlo, caso del lúcido “Las musas inesperadas” con su inteligente reflexión al hilo de la vida y el arte. Quizá en alguna presentación próxima justifique ese y otros olvidos, y podamos grabarle y dejar testimonio de sus ideas al respecto. En cualquier caso, el vitalismo reflexivo y cultivado de sus mejores poemas, frente a la mera erudición de otros compañeros de viaje, no va quedando lejos, por esa carga pensativa que late bajo ellos. A mí, sinceramente, me sigue gustando mucho más Con el cuerpo del deseo (1990) porque habla y piensa el amor y el deseo, por su claridad y coherencia, por ser verosímil, transitado, con sus claroscuros, ascensiones y caídas, pero sobre todo por los estupendos como “Cuando estamos muy juntos, abrazados” o “Hubiera deseado dormir sobre tu pecho” y próximos. Lo vivido y lo vívido, lo anhelado y padecido, transmiten esa fortaleza y herida, pulsión y oficio, sin impostura. Y eso se nota, frente a los poetas profesores que acompañan sus clases con los versos y no los ponen en paridad, por lo menos (Luis Cernuda fue profesor y los antepuso, pero eso ya es pedir mucho). También encontrará el lector muy atractivo La isla (2002), donde acerca la modernidad desde un tal profesor Fadigati que ha caído “en la trampa de la vida”, y su reflexión sobre ella a partir de nombres y costumbres que hicieron historia, y donde la poesía salva o consuela. Animales despiertos (2013) iniciaba el camino de la “poesía de la edad”, es decir, reflexiva, pero no solo, pues el vitalismo de Pujante no cedía, pero se sosegaba y abría el camino hacia otro libro importante, El sueño de una sombra (2013), pienso en ese marco reflexivo abierto por “La poesía de a diario” y donde explica el sugerente título de esta poesía reunida. No es otro que dar cuenta de la existencia desde la poesía “Hacemos la poesía de a diario/-la de carne o de letra, ¡qué más da! - /para dejar constancia/de todas las perplejidades vivas, /del viaje que nunca soñamos iniciar, y aquí tenemos”. Un libro estupendo acompañado de sus consiguientes inéditos o poemas no incorporados, pero escritos en esa época. Debemos felicitarnos de este reencuentro y homenaje con que la Universidad de Valladolid cuida a sus artistas en tiempo de burócratas universitarios y movidos por créditos. Gracias a eso tengo otro libro para poner en las estanterías bajas de mi casa, al alcance de mi mano.

David Pujante, Guía de perplejos (Poesía reunida, 1978-2023), Valladolid, Universidad de Valladolid, 2025.