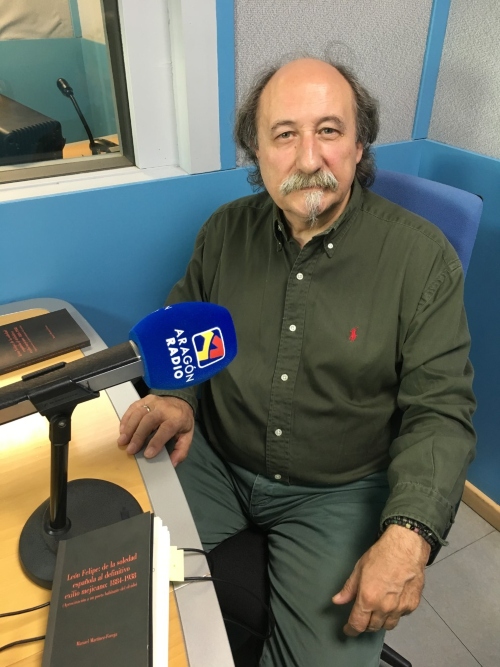

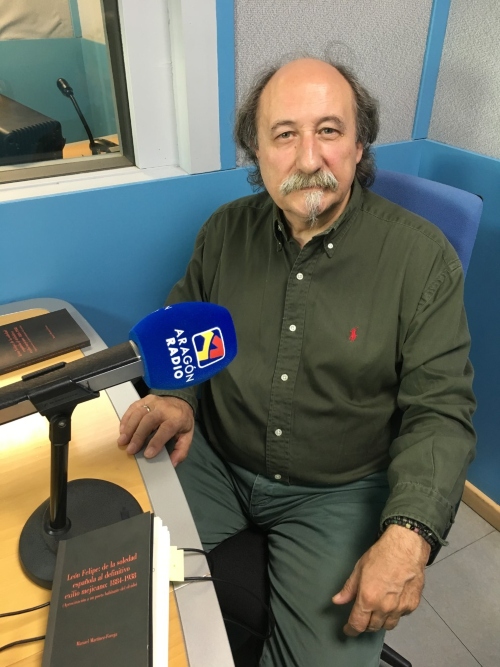

Publicado por Pregunta Ediciones, Verissimum mendacium recoge los aforismos y reflexiones del poeta y ensayista Manuel Martínez-Forega. Un volumen continuista con la obra del escritor nacido en Molina de Aragón en 1952 y que lleva décadas compaginando el ensayo con la creación. Entre sus últimas publicaciones sus Ensayos censores IV y V (Pregunta, 2020 y 2021) y el volumen El viaje exterior. León Felipe: de la soledad española al definitivo exilio mexicano (Olifante, 2018). Es inevitable nombrar algunos de sus poemarios más celebrados dentro del canon aragonés como Ademenos (Olifante, 2008), 333 días con el que obtuvo el Premio de poesía Miguel Labordeta de 2005 y su obra clave, He roto el mar, cuya última revisión, en el año 1993, editó Prensas Universitarias de Zaragoza.

En este libro, Manuel Martínez-Forega divide su visión de la existencia, del ser humano, en distintos estadios, capítulos que abarcan lo universal a través de distintas intervenciones en lo particular. El amor definido como libertad para amar sin exigencias. Poeta siempre, en las primeras páginas encontramos sentencias como: “¿Cuándo el amor quedará tendido chorreando corazones en la noche?”. Reflexión sobre esa misma poesía, unida de manera indisoluble al amor, si te miro, veo la luz, si te veo me ciegas. Citamos a Forega: “Transformar el mundo en templo, en liturgia la palabra y el poema en rito”.

Exalta el peregrinaje en la poesía: “La poesía se expresa donde los demás géneros guardan silencio”. Profundiza Forega, cuando el lenguaje parece haber alcanzado su límite significador, al situarnos asomados al abismo del más irremplazable silencio. Entonces, usando la misma construcción, el poeta, el escritor, enhebra: “Allí, donde toda la palabra se diluye en el magma de la nada semántica, allí mismo surge la poesía”.

Forega denuncia que en las tres últimas décadas la poesía española no admite un simple análisis escolar. Forega devora lo clásico, admite la potencia europea, la poesía, que lo oculta todo, así que hace de los versos una materia física y una sustancia psíquica. Se sirve, así, de una experiencia propia, la de amanuense profundo, la materia viva que avanza hacia su caducidad final. Así que es una arquitectura extrema y exigente. Incluso se atreve, postulándose de manera orgánica, en la vida, desde la microbiología a la estructura tetraédrica del carbono.

Y de la Poesía, al Poeta. ¿Soledad? El poeta, que es actor y vive, hace. En la soledad del creador siempre, si es poeta real, tiene apetito en su posición de demiurgo. Una soledad divina. El resto, los otros, no son más que una caterva, escritores que parten líneas con una acumulación de metáforas.

Habla, también, de la inteligencia instintiva de autores como Juan Ramón Jiménez. Manuel Martínez-Forega, entre Luis Alberto de Cuenca y Ángel Guinda, sumido en ese apetito del que hablábamos antes, traduce e interioriza una poesía hermética y profunda de Paul Valéry, Paul Verlaine o Laurent Tailhade. Se acerca, geográfica y literariamente, a la poesía checa: Vladimír Holan, František Halas y Josef Kostohryz, demostrando una capacidad y una sapiencia que lo colocan entre nuestros intelectuales de referencia. Cito esta actividad, frugal dentro de su trayectoria, como detalle para entender la capacidad del autor para referirse a la naturaleza misma de la poesía y adentrarse en otro capítulo como “La vida, la soledad y el ser”. Una intersección, especie de diagramas de Venn donde la lectura, definida como el otoño de los fantasmas, acuna con su queroseno la proclamación de la existencia completa. Por vivir se fundará en lo vivido.

Se acerca a la libertad, que evito escribir con mayúscula, a pesar de su carencia de tipos o especies, como escribe Forega, puesto que es un absoluto y solo un miope o un sectario encontraría la carencia o la incertidumbre en ese diagnóstico. No es casualidad que sea el amor y la poesía lo que encabece el volumen y abarque el hecho puro de la existencia, existe incertidumbre en la misión de conocer el misterio de la vida, así que el afán del total, limitado por el suicidio (que denota, de manera existencialista, como el único acto de libertad plena, sentencia con la que me permito no estar de acuerdo en el fondo, más allá de la tautología de la forma), que me hace arquear la misma ceja que al autor frente a la última política en España, vacía y moribunda, pero que sigue caminando.

Revisa, en el camino de la vida, la existencia, entre la religión y la muerte: todo ser vivo, al morir, se convierte en un iniciado en la muerte, nada de ese rito se nos dice, se comparte, así que, reflexiona con la situación de las personas, que quedan, simplemente, en su imaginación. Sobre esa misma religión, habla del origen de las confesiones que creen en el más allá, con esa separación entre el muerto y el vivo. Entre el que se marcha y queda, sin más acción que la del ritual, sin más que la fe como propuesta.

Llegamos a la parte del lenguaje, la forma, el arte y la estética. De nuevo, como si se construyeran, desde el verso hacia la vida, con la manifestación penúltima, de la acción artística. Manuel Forega ha realizado crítica de arte, además de ser editor de la revista Pasarela de Artes Plásticas dirigida por el pintor Eduardo Laborda. La obra de arte es una realidad ejemplar, que se remite específicamente hacia el conocimiento simbólico. De ahí que el autor otorgue un sentido propio mínimo. Habla de la manera en la que el ser humano crea, puesto que no escribe sobre la necesidad, incide directamente en la obligación de crear, como una manera de consumar su propia existencia. Cita, en el apartado del lenguaje y su forma, a Arthur Rimbaud y Paul Celan, consagrando la esencia de la poesía contra la maldad desde Adorno y su conocida sentencia: “Escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie”.

Escribir, ahora, es ocupar un espacio en el tiempo. Así, en la misma estética sobre la que trabaja las palabras de Forega, enuncia la necesidad del fatalismo del héroe clásico, que funciona como sustento para el arte y la estética: “Lo sencillo es mirar/ver es complejo”, ¿queda sitio para la crítica del arte? Quizá sea necesaria una formación de la que el público, ya no generalista, incluso formado, carece. Pero sí que Forega es capaz de seguir manteniendo su búsqueda de los límites del arte, encontrándolo en el lenguaje y siendo el lenguaje de la pintura, la pintura misma. Son las exigentes sintaxis y lexicografía las que construyen la existencia con sus características morfocromáticas. Habla, Forega, del arte de la caverna.

Un libro, el de Manuel Martínez Forega, exigente para el lector, que construye y recapitula parte de la construcción completa de una obra donde la creación y el estudio del autor sigue avanzando hacia una perspectiva completa. Se cierra, de manera natural, en el reconocimiento del ser humano frente a cualquier otra definición abstracta, al recoger poesía, arte y vida.

Manuel Martínez-Forega, Verissimum mendacium, Zaragoza, Pregunta Ediciones, 2025.