La vida imaginada de Jesús Marchamalo es un regalo. Del autor para nosotros, del autor para sí mismo. Comunicador, coleccionista, conversador, Jesús Marchamalo lee como que quien captura el recuerdo, con avidez y cariño. Del mismo modo, escribe, como si quisiera atrapar en las páginas de este dietario, mixto e híbrido, algunos de los hitos más importantes de su larga trayectoria acompañando la cultura española del siglo pasado y de este.

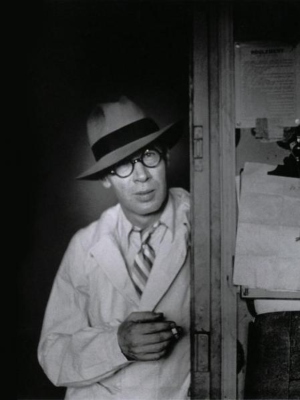

Jesús Marchamalo (Madrid, 1960) ama a los escritores tanto o más que sus obras, porque, al final, las obras son consecuencias de sus autores. Con Retrato de Baroja con abrigo (Nórdica, 2013), El bolso de Blixen (Nórdica, 2016), Pessoa, gafas y pajarita (Nórdica, 2017) o Kafka con sombrero (Nórdica, 2014), uno puede encontrar pistas sobre esa pasión que encuentra un capítulo más en su reciente Dickinson y las violetas, también editado por Nórdica.

Igualmente recomendables son otras obras menos conocidas como Tocar los libros, editado por Fórcola, o 39 escritores y medio, con ilustraciones del pintor Damián Flores (Siruela, 2006). Con manos que unen piezas, con collages que dan fondo de revista, de periódico apilado en librería de lance, al fondo, los textos emergen con la pasión de los recuerdos que uno quiere atrapar antes de que la memoria traicionera se los lleve para siempre. Habla Jesús Marchamalo de la mítica “Biblioteca de los libros perdidos”, construcción mental y pasional que te puede recordar a la vez a Jorge Luis Borges (y su círculo porteño de ilusionistas) y el Sandman de Neil Gaiman, icono pop de los años de reescribir la tradición a través de las viñetas.

Acumulación, revisión, la elección: mejores ediciones, las baratas, las de mano, antiguas, de playa y piscina, de construcción de una vida como lector. Esas ediciones de las que habla Marchamalo, las que adquieres con poco dinero y menos barba, son los ladrillos fundamentales sobre los que se va a construir una estructura de pasiones y religiosidad literaria. Las bibliotecas, los libros, los escritores, sobre todo los lectores: en sus casas (o locales, pisos, habitaciones, espacios de alta densidad editorial), se produce una metamorfosis que tiene algo de plaga: todos los habitáculos responden a la llamada de Julio Cortázar, una casa tomada por el mismo espíritu que recorre la de José Luis Melero o Joaquín Sabina, de Enrique Cebrián o Luis Rabanaque (la de Fernando Sanmartín e Ignacio Escuín, también, sospecho). ¿Qué libro fue el que provocó un salto cualitativo en ti?

Es La vida imaginaria de Jesús Marchamalo un volumen que, más allá de las nutritivas anécdotas o la pasión que lixivian sus páginas, nos propone una serie de preguntas, de cuestiones, de las que no podemos escapar: yo contesto, en esta reseña, sin vergüenza, ya disculparán. Quizá comenzamos con Mortal y rosa de Francisco Umbral. Seguro. También, perdonen la exquisitez, porque no estoy seguro de que me crean, A puerta cerrada de Jean Paul Sartre, y Fando y Lis de Fernando Arrabal. Era, digamos, mediados de los noventa. Y sí, era teatro. Unos años más tarde, cuando estaba obsesionado con Buenos Aires, leí la novela mayor del mayor entre los argentinos contemporáneos, Mantra de Rodrigo Fresán, mientras volaba de Madrid a Ezeiza. La novela definitiva sobre Ciudad de México. O El cielo de Manuel Vilas. Una y otra vez, imitando su ritmo, buscándole por Zaragoza como una presencia para luego verlo desaparecer, como si nunca te hubiera visto, como si nunca lo hubieras conocido.

A Jesús Marchamalo las reseñas deberían ser un compendio de respuestas a todas las preguntas que te propone en su libro. Yo aquí lo hago. Me faltaba, claro, Dibujos animados de Félix Romeo. Lo leí antes de conocer a Félix, antes de saber que él iba a completar mi ciudad, mis canciones, la vida que quería vivir.

Di la verdad, que no se te olvide: los que nacimos a finales de los setenta nos alimentamos de Ray Loriga. No fueron Héroes o Caídos del cielo sus mejores novelas, pero, está claro, que sí las más mediáticas, cuanto todavía los escritores salían en televisión, ofreciendo actitud y beligerancia ante la planicie social.

Mi madre tenía una montaña de tebeos, “Superlópez”, “Mortadelo y Filemón” o “Sir Tim O’Theo” que guardaba en un armario y solo sacaba cuando me asolaban las fiebres de las anginas. Semanas de antibióticos y sobres de polvos, el sonido de la cucharilla cuando tocaba bajar la temperatura y crecer unos centímetros. Esas viñetas leídas, muy poco, que tenía reservadas para hacer más amable el tránsito de los días. Lectores de cama y enfermedad, lectores atrapados por Julio Verne. Verne el misterioso, una experiencia completa: no hay que llamarlo Julio, es Jules como muy bien nos ha enseñado el poeta David Mayor. Has leído sus adaptaciones, ilustradas, resumidas, incluso en seriales radiofónicos los domingos de madrugada con guion de Juan José Plans, has vuelto a él una y otra vez en las viñetas de “Superlópez” y su Viaje al centro de la tierra. O, en el número 6 de Planetary, la odisea pop de Warren Ellis y aquel El Club del Cañón. Después te acercas a la obra de Jules Verne y descubres una densidad literaria, una capacidad descriptiva, una manera de horadar la fantasía prácticamente desde su habitación… Un libro completo, una vida entera, capaz de mantener el misterio insondable en tiempos en los que todo parece explorado.

Jesús Marchamalo habla, escribe, vive en trenes. Una maleta amarilla, un viaje, dos, siempre. Entrevista y una sonrisa, una sonrisa de niño, con su tebeo bajo el brazo, en la rebeldía última del que sigue llamando La masa a Hulk. Un hombre de Vértice y Novaro. Yo, que llegue a la licra con Fórum, respeto a los que abrieron el camino. Bruno Díaz, Dan Defensor, el guasón en Ciudad Gótica. Y es que Marchamalo encapsula sus recuerdos, sus pasiones, sus anhelos. Y lo hace en un anecdotario pleno de amistades y cariños. La vida de los libros, un sintagma que él mismo sabe que es prácticamente propiedad de José Luis Melero: «Porque las bibliotecas son también un proyecto de lectura». Me gustaría, por cierto, que existiera una palabra, una expresión en español, que diferenciara entre biblioteca pública y particular. La que sirve para formarse, estudiar, acceder a la primera pasión y la que acumula esas mismas pasiones de manera personal e intransferible, la que construyes soñando que la heredará tu hijo, la que te tranquiliza tener limpia y ordenada y, en mi caso, saber que está debajo de mi cama, justo en el local que tengo bajo el dormitorio. En este caso, literalmente, duermo sobre mi biblioteca. De libros, de tebeos, de discos y muñecos. Todo lo que alimenta el espíritu y la ilusión, que es queroseno de la memoria. Una palabra, entre el anaquel ordenado y la estantería subjetiva. Desde aquí lanzo la idea. ¿Dónde acabarán los libros? Los libros de los amigos muertos, el peso de esos volúmenes en la casa de Félix Romeo, aquel piso de Conde Aranda, agotado de las torretas, casi proyectos infantiles de fuertes, fuertes y castillos, alimento, de nuevo, de historias. Y la colección de poesía de Sergio Algora, con rarezas de Juan Eduardo Cirlot o Eugenio D´Ors junto a singles imposibles de Los Brincos. Los amigos, antes esos recuerdos sólidos, esos abrazos en diferido… Cuando uno tiene hijos, al menos, le queda una promesa de paz, una idea final. Tienes excusa para comprar y completar, para clasificar y rebuscar. Al final, lo importante, permítanme la broma, es tenerlo lo más ordenado posible para cuando ellos se quiten el muerto. El muerto vivo y el muerto libro. Así se consigue un mejor precio cuando llegue el trapero. Trapero o parca, todo sean recuerdos. Y este libro de Marchamalo está lleno de ellos.

Jesús Marchamalo, La vida imaginada, Madrid, edición del autor, 2025.