TAMBIÉN REDESCUBRE AL BUÑUEL MÁS FAMILIAR

INTERESANTE ARTÍCULO SOBRE EL LIBRERO Y EDITOR OSCENSE GREGORIO PUEYO

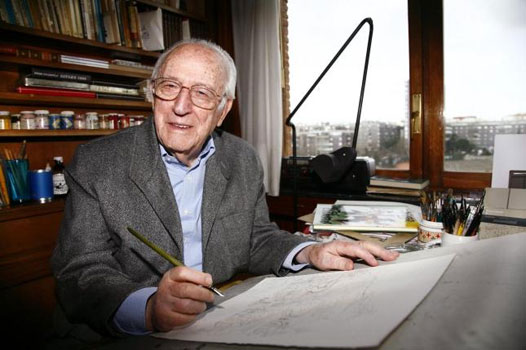

La revista cultural TURIA, que será presentada en el Teatro Principal de Zaragoza el próximo día 20 de marzo, brinda a los lectores que se interesan por los asuntos o protagonistas aragoneses un amplio y atractivo repertorio de temas. En primer lugar, TURIA analiza a fondo la figura y la obra de Antonio Mingote (1919-2012) a través de un imprescindible artículo de Juan Villalba en el que se subraya su enorme y dilatada capacidad de trabajo. Sin duda, el latir de nuestra sociedad y la crónica de la evolución de nuestra particular idiosincrasia encontraron en Mingote a uno de sus observadores e intérpretes más inteligentes. Una genialidad creativa que siempre trascendió más allá de su condición de humorista gráfico de referencia para multitud de generaciones de españoles.

También en esta nueva entrega TURIA redescubre al Buñuel más familiar. Así, un reconocido experto en la obra del director de cine calandino como Javier Herrera describe con detalle los contenidos de los únicos documentos fílmicos que ilustran la vida íntima de Buñuel durante los primeros años de su exilio en los USA. Un material importante por su rareza y que actualmente se custodia, junto con el resto del legado, en la Filmoteca Española. Su hallazgo, hace poco más de un año, acentuaría “la imagen moderna y rompedora de Luis Buñuel en la misma medida que, al humanizarla a los ojos del gran público y a difuminar su mito como cineasta vanguardista”.

Por último, TURIA se ocupa de rememorar el papel que tuvo en la historia de la literatura española el librero y editor oscense Gregorio Pueyo, de quien el pasado mes de febrero conmemoramos el centenario de su muerte. Su semblanza nos aporta dos datos de relevancia que no conviene olvidar: fue el editor de buena parte de la lírica modernista y Valle-Inclán se inspiró en él para el personaje del viejo librero Zaratustra que aparece en su celebérrima obra Luces de bohemia.

MINGOTE, RETRATO DE UN HUMORISTA Y MUCHO MÁS

Este 2013 se cumple un año de la muerte de Mingote y TURIA aprovecha este primer aniversario para brindar al lector un útil, didáctico y recomendable artículo divulgativo acerca de la trayectoria vital y profesional de este aragonés nacido en Sitges y que vivió durante su infancia y juventud en Calatayud, Daroca, Teruel y Zaragoza.

Mingote fue un tímido y un modesto patológico que alcanzaría, durante décadas, una enorme popularidad como humorista gráfico. Hijo del músico y musicólogo Ángel Mingote, parecía predestinado a la música pero también le gustaba el teatro y dibujar. Esa última afición hizo que, con 13 años, remitiera un dibujo de Celia a la revista.

“Blanco y Negro” y se lo publicaran. Cuatro años más tarde participaría también en el concurso de portadas del diario “ABC”. Son los primeros pasos de una intensa biografía que aparece hábilmente sintetizada en el artículo de Juan Villalba.

Más allá del certero perfil biográfico, lo más valioso del estudio que publica TURIA es que traza una aproximación global y completa a las distintas facetas creativas de Mingote. Porque siempre fue mucho más que un notable humorista gráfico. De ahí que, además de su abundantísima producción como dibujante, se nos hable con detalle de su tarea como escenógrafo y autor teatral, o sus trabajos en el cine y la televisión. Especial atención se dedica al análisis de la faceta de Mingote como narrador, con títulos como “Las palmeras de cartón” (1948), “Ojos de esmeralda” (1949), “Los revólveres hablaban de sus cosas” (1953), “Adelita en su desván” (1991), “De muerte natural” (1993) y “El caer de la breva” (2010).

Según escribe Juan Villalba en su artículo, “Antonio Mingote cultivó todas las facetas de la cultura y de la comunicación. Fue un pensador, un filósofo, un humanista del humor del siglo XX y XXI, un verdadero genio volcado en su arte de forma permanente y total, cuya obra concentra a la vez reflexión y crítica -contra el tópico, lo cursi, la dictadura, los nacionalismos desbocados, etc.-, pensamiento y crónica, cuadro de costumbres y humor; un humor inteligente, libre -opuesto a cualquier dogmatismo-, espontáneo, sin aspavientos, cervantino –fustigador a la par que compasivo, humanizado-, chapliniano –tierno y solidario con el humilde, con el hombre y su dignidad-, fresco, ingenuo, poético, absurdo –de Kafka a Ionesco, de Mihura a Jardiel- y surrealista –de Buñuel a Dalí, de los hermanos Marx a Tati-“.

LAS PELÍCULAS FAMILIARES DE LUIS BUÑUEL

Bajo el título de “Un Buñuel inédito y familiar”, Javier Herrera publica en TURIA un pormenorizado artículo sobre el hallazgo, en 2011, de un desconocido documento fílmico que ilustraba la vida íntima y familiar del célebre durante su exilio en los USA. El material es notable por su rareza pues, como se subraya en el estudio “resulta muy difícil encontrar en cineastas de su generación, habituados a separar muy claramente los ámbitos familiar y profesional (obsesivamente en Buñuel), home movies realizadas por ellos mismos en las que ambos terrenos pueden llegar a confundirse”.

Según Herrera, “desde el punto de vista fílmico hay que precisar que lo llegado hasta nosotros no se trata de una película propiamente dicha sino de un montaje en formato vídeo a partir de siete fragmentos dispersos que se corresponden a otros tantos momentos de la vida familiar de Luis Buñuel que discurren entre el nacimiento de su segundo hijo, Rafael, en julio de 1940 en Nueva York y el verano del año siguiente, pero que no guardan entre sí una continuidad cronológica.

También hay que hacer constar que no todas las partes están rodadas por Buñuel pues hay algunas tomas que, al aparecer su imagen, han debido ser grabadas por el matrimonio amigo que les acompaña en dos de los momentos: Juan Negrín Jr., hijo del último presidente de la República Española, y su mujer, la actriz Rosita Díaz Gimeno, los dos muy afincados y conocidos en los ambientes neoyorquinos, hecho que supone un valor documental añadido ya que son pocos los testimonios gráficos de esa época conservados tanto de Buñuel como del matrimonio Negrín.

La cámara seguramente sería una “Ciné Kodak Eight”, llamada popularmente “doble 8” por utilizar una película de 16mm. que después de la impresión por las dos caras se cortaba por la mitad, una cámara que era la más extendida en la época y que fue lanzada precisamente para hacer películas familiares. Aunque no sabemos el paradero del negativo, lo más probable es que el telecinado se hiciera ya en México DF a partir del negativo original y del copión. La duración total es de 8 minutos y 3 segundos.

La época de realización coincide con la primera etapa de cierta normalidad y equilibrio en su vida desde que llegó exiliado a los EE.UU. En efecto, tras una estancia nada afortunada en Hollywood como frustrado asesor histórico de films sobre la guerra civil española, llega a Nueva York a primeros de noviembre de 1939 donde consigue, a través de Iris Barry, directora del Film Archive del Museum of Modern Art –y de la espléndida tarjeta de visita que supone Land without Bread–, en la primavera de 1940, colaborar en el noticiario The March of Time, donde se ocupa de la versión española del documental The Vatican de Pius XII. En esa época, en diversas cartas dirigidas a su amigo Ricardo Urgoiti, también exiliado en Buenos Aires, confiesa que el anterior Buñuel ha muerto y que ha cambiado hacia un “sentido práctico de la vida.. que conviene a cualquier casa productora” (carta del 1 de abril de 1940). Se encuentra, pues, en una de las grandes encrucijadas de su vida pues, según le escribe a Urgoiti, (carta del 19 de julio de 1940) estaba decidido a irse a Argentina con él para resucitar Filmófono o bien aceptar un trabajo dentro de la división cinematográfica de la OIAA (Office of Inter-American Affairs) fundada por Nelson Rockefeller, opción que finalmente fue la elegida pues a partir de abril de 1941 le tenemos contratado por la Motion Picture División, dirigida por John Hay Whitney. Ese es el contexto, felizmente exitoso, tras cuatro años de penalidades sin cuento, en el que se produce la “home movie” y que prácticamente coincide con el primer año de vida de Rafael, su segundo hijo”.

APROXIMACIÓN A GREGORIO PUEYO, CIEN AÑOS DESPUÉS

Miguel Ángel Buil Pueyo, bisnieto de Gregorio Pueyo (Panticosa, Huesca, 1860 – Pozuelo de Alarcón, Madrid, 1913), es el autor del texto que TURIA publica acerca de uno de los nombres propios del mundo librero y editorial madrileño durante finales de siglo XIX y comienzos del XX. Redescubrirlo en el año del centenario de su muerte es una oportunidad necesaria para poner en valor la notable impronta que Pueyo obtuvo en la vida literaria de su época. Quien empezara su empresa como librero de lance terminaría siendo el editor de referencia de los modernistas. Hasta el mismísimo Valle-Inclán lo retrataría en Luces de Bohemia como el librero Zaratustra.

Entre los libros de su catálogo, compuesto por alrededor de 250 títulos, que legó al mundo editorial español no deben olvidarse: La Corte de los poetas. Florilegio de rimas modernas (1906), de Emilio Carrere, novedosa por ser la primera antología de poesía modernista; Soledades. Galerías. Otros poemas (1907), de Antonio Machado; Alma. Museo. Los cantares (1907), de Manuel Machado, con ex-libris de Pueyo en la contracubierta, al igual que el anterior, ejecutado por el pintor cubista Juan Gris; varios títulos emblemáticos de Mario Roso de Luna, Emiliano Ramírez Angel (Premio Mariano de Cavia 1923), Francisco Villaespesa, Pedro de Répide, Felipe Trigo, el ya mencionado Eduardo Barriobero, etc., etc., por no mencionar a los autores extranjeros a los que desde el escaparate de su librería intentó dar a conocer en aquella España con tan altas tasas de analfabetismo.