El oro fundido (Pre-Textos, 2015) abre sin duda una nueva etapa en la obra del poeta cordobés Francisco Gálvez. A pesar de ello, en este libro permanecen ciertas obsesiones del pasado: su conciencia del paso del tiempo que en Tránsito (1994) se nos ofrecía como la tan borgiana eternidad del instante; la importancia de la contemplación que en libros como Santuario (1986) tiene algo del decadentismo finisecular, mientras que en El oro fundido LA MIRADA –así en mayúscula– se convierte en un elemento indispensable y adquiere un carácter vitalista y, por último, la obsesión por la estructura, la concepción el libro de poemas como un mecanismo de relojería formado por piezas ensambladas, que lleva al poeta a la búsqueda del armazón perfecto que ordene el todo. Por esta razón títulos, subtítulos, citas y pistas conforman todos sus libros.

Es precisamente este último rasgo el que nos remite a una impresión global de El oro fundido, libro que se presenta como un magma vital –un magma textual– donde «Todo está vivo / y sigue moviéndose». La pregunta que nos formulamos ante esta primera impresión es de qué materia está formado ese magma y la respuesta es clara: la memoria. Fragmentos del pasado fundidos, el fundido de la memoria donde se superponen, mezclan, pierden sus contornos –difuminados– recuerdos que fueron sólidos y ahora se funden y se hacen líquidos –líricos– y conforman este magma vital que es el libro. Este magma aparece ante el lector como un todo orgánico, como una materia que está viva porque el autor le imprime un ritmo mediante la repetición de ideas, palabras, oraciones, versos y versículos, a veces de manera literal, otras con pequeñas variaciones, pero que van dejando una huella en el oído del lector: «vitriolo», «óxido», «silencio de poca gente y ciudad vigilada», «aburre todo recto y sin curvas», «aburre todo llano y sin curvas». Francisco Gálvez le impone a esta materia orgánica su obsesión por la estructura y el libro se convierte en el feliz resultado de la unión de estas dos fuerzas antagónicas, el feliz oxímoron: encajar, bien organizado dentro de una meditada estructura, el magma vivo que es El oro fundido.

Queda enunciada ya la primera clave sobre la que se levanta este libro de poemas: la memoria. A ella se unen la mirada y la poesía, tres claves que llegan a perder sus contornos y, fundidas, forman el pilar esencial que sostiene El oro fundido. Este libro está hecho de memoria como bien indica el profesor Pedro Ruiz en su reseña, especialmente en la parte titulada Contenedores: «teatro de la memoria hecho de imágenes procedentes de la vivencia de una ciudad provinciana que entre los años 50 y 70 acoge, con su trasfondo la infancia, la adolescencia y la juventud del poeta y de sus correlatos en el poemario». Pero existe un aspecto de esta clave especialmente interesante, la memoria como una vía posible de ensanchar la identidad en tres sentidos: 1º) más allá de la chata rutina –«y sacar la basura, /el perro a pasear»–; 2º) más allá de lo que somos en el presente –«porque siempre somos herederos de algo»– y 3º) más allá de los bordes del yo. Quizás sea este último sentido el más importante, porque es donde esta memoria se convierte en literatura, donde se hace posible trascender lo biográfico y convertirlo en experiencia común y realidad otra. El propio autor en la nota que inicia el libro expresa el deseo de fundir en sus poemas autobiografía e historia: «vida y memoria se establecen en una hora global, que abarca principio y final de un tiempo, tal vez de un período y época de todos».

Una de las estrategias que el poeta emplea para conseguir traspasar los bordes del yo es el distanciamiento. El autor adopta la posición del observador y escribe en tercera persona, a veces en segunda y, de forma excepcional, en primera persona. Esta tercera persona le permite ficcionalizarse, convertirse en un sujeto lírico que adquiere realidad textual y tiene todas las posibilidades de la ficción, «la identidad es la parte más aburrida» y por eso hay que ensancharla con la memoria de lo pasado, de lo imaginado y de lo deseado. Esa tercera persona se convierte en la máscara perfecta que permite el decir plural, que tanto ansía el autor, la narración y el misterio, el desvelamiento: «alguien llama a la puerta y observa por el mirador al que llega, / se ve a sí mismo, y no abre. Dice: cada cosa a su tiempo». No olvidemos que la última parte de El oro fundido, antes del epílogo, se titula Los rostros del personaje. La primera persona aparece en apenas unos cuantos poemas que, como pequeños agujeros en el papel, dejan pasar cierta luz desnuda.

A la clave de la memoria se unen, mirada y poesía, decíamos. Existe en El oro fundido una honda reflexión sobre el quehacer poético, en la cual la mirada cobra un enorme valor. La mirada es la herramienta esencial del poeta, la «punta de diamante» que le permite transformar en palabra aquello que le rodea y contempla: «LA MIRADA, como la punta de un diamante rasga el pasado / y en la ventana del tiempo se mueven las imágenes». En estos versículos podemos comprobar que la mirada del poeta no se dirige al presente, sino que rasga el pasado y quedan así fundidas las tres claves enunciadas: memoria, mirada y poesía. Y si subrayamos del contenido metapoético de este libro, no podemos dejar de mencionar al personaje del «orfebre» que aparece en diferentes textos y que es, además de una referencia concreta al pasado del autor, trasunto de la figura del poeta: si la mirada, herramienta principal del poeta, es «punta de diamante»; el orfebre «en una máquina con punta de diamante labra cantos / en los anillos».

Y pasamos al último fundido de este libro, aquel en el que se unen forma e idea y que el autor expresa así en la nota inicial: «significado y significante se encuentran difuminados en multiplicidad de giros y mudanzas». Es absurda y simplista –aunque didáctica– la separación entre forma e idea, porque siempre llega el poema para invalidarla. En El oro fundido el poeta modula su voz en los «registros, formas y tonos» que le dicta aquello que desea decir, que no se dejaría ser texto de otra manera. Un buen ejemplo lo encontramos en el modo en el que el poeta utiliza la lengua para plasmar los juegos de la memoria. En el poema número 4 de la parte titulada Última visión de agosto, uno de los pocos textos en los que el yo aparece, Gálvez consigue de manera magistral, pasando de la prosa al verso y del verso a la prosa, crear una realidad en el texto donde quedan fundidos los distintos momentos de la memoria, donde nos encontramos «el futuro transformándose en pasado» en la página y en el centro la hondura lírica, el instante detenido del poema.

Y para terminar este breve comentario sobre las múltiples modulaciones de la voz para materializar la idea, no podemos dejar de mencionar un recurso que apunta hacia dos estilos distintos, pero presentes ambos en el libro. Me refiero al empleo del anacoluto, de la agramaticalidad expresiva que, por un lado, nos conduce hacia esos poemas en los que la influencia vanguardista –la ruptura lógica, la imagen onírica plagada de sugerencias– es tangible como, por ejemplo, en «Verde» y, por otro lado, nos lleva hacia el interesante espacio de la oralidad. «Oralidad» es el poema que encabeza la parte titulada Contenedores para establecer el sentido del tono elegido, para mostrar al lector la importancia que posee la palabra viva: «En la mirada de un invierno / que hasta aquí ha llegado / de boca en boca». Pero posiblemente lo más interesante es lo que supone en el libro la elección de este tono. En primer lugar, la citada agramaticalidad expresiva contribuye a los momentos de mayor intensidad, capaces de despertar en el lector una emoción pura, como algo que no puede concretarse pero existe: «Cuando tenía quince años / y no importa la muerte / creía que moriría muy pronto». Nos encontramos, en segundo lugar, con otro recurso, derivado también de esta apuesta que Francisco Gálvez hace por la oralidad, que denominamos como estética de lo inacabado y que consigue que el poema no aparezca ante el lector como un objeto terminado, sino como una realidad abierta y mutable: «Todo está abierto y todo aguarda», «Todo puede ocurrir en cualquier momento». En los versos citados late lo que implica esta opción estética, abrir la vía de la posibilidad y la pregunta, cerrar aquella que nos llevaría hacia los finales rotundos y efectistas, optar por aquello irresuelto que queda hiriendo en el aire del poema y se hace atmósfera, enigma, y nos produce cierto dulce desasosiego: «unos gatos al borde del puerto / y sus ojos en el vaivén / de una barca amarrada, / ¿qué desean, saltar, soltar amarras?».

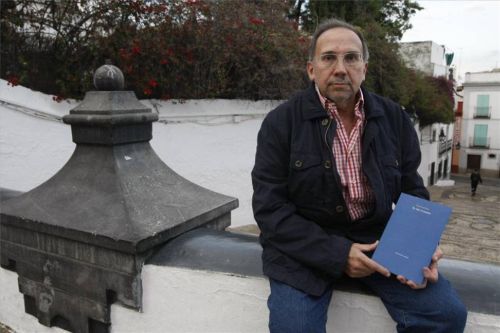

Francisco Gálvez, El oro fundido, Valencia, Pre-Textos, 2015.