- De vuelta a casa.

El 8 de septiembre de 1945 Isaiah Berlin viajaba con destino a Moscú. En el ambiente de la Europa que sobrevolaba todavía resonaban los ecos de la guerra mundial. Hacía tan sólo un mes que las hostilidades habían cesado en el Pacífico. La foto de la capitulación japonesa sobre la cubierta del acorazado Missouri y las imágenes de los hongos atómicos que habían arrasado Hiroshima y Nagasaki estaban grabadas en la retina de la gente. El mundo recobraba la paz pero no la ilusión. Se había perdido tanto que era imposible recuperar el optimismo. Ya nada volvería a ser igual y en el horizonte se presentían nuevas tensiones y dificultades.

Un día antes nuestro protagonista había aterrizado en Berlín. Entre las ruinas de la antigua capital del Reich de los Mil años había tenido la oportunidad de ver cómo los vencedores se miraban con recelo. Una especie de telón de odio se iba interponiendo entre los antiguos aliados según transcurrían los meses. ¿Qué se hizo de la camaradería vivida durante aquellos años de lucha contra el nazismo? Berlin había regresado a Inglaterra en la primavera después de pasar la guerra en Washington. Al otro lado del Atlántico desempeñó labores de información para el Foreign Office, ganándose una excelente reputación ya que los memorandos que firmaba habían sido altamente valorados por el ministro Eden y por Winston Churchill. De hecho éste había dicho que estaban tan bien escritos que cuando los leía tenía la impresión de disfrutar de un apasionante cuadro de los asuntos norteamericanos[1].

Prueba de la buena impresión causada fue el nuevo destino que se le había confiado en Moscú. Isaiah Berlin tenía la misión de sondear el estado de la disidencia rusa. Los británicos sospechaban que su situación estaba a punto de empeorar. Stalin había aunado durante la guerra los esfuerzos de todos los rusos para arrojar a los alemanes del país. Tras obtener la victoria el panorama había cambiado. La Guerra Fría que se entreveía en el horizonte no iba a ser una guerra patriótica sino ideológica. Eso significaba que aquellos que no estuviesen al lado del régimen soviético pasarían a ser sospechosos de estar en su contra. La URSS se sabía mucho más poderosa que antes de la invasión nazi y se aprestaba a proyectar su fuerza después de que los acuerdos de Yalta le hubiesen atribuido el control de media Europa.

Isaiah Berlin intuía todo esto y le fascinaba el panorama que se abría ante él. Viajaba a las entrañas de un Leviatán revolucionario que estaba decidido a disputar a las democracias liberales el liderazgo del planeta. Con todo, la sensación de vértigo que le producía el viaje no sólo se debía a las circunstancias históricas y políticas que acabamos de describir. Para Berlin aquel destino suponía psicológicamente regresar al país en el que había nacido treinta y seis años antes. En realidad, si algo le atraía de todo aquello era afrontar la experiencia de reencontrarse con su pasado. Algo que le seducía pero que a la vez le inquietaba ya que no estaba exento de ciertos peligros, pues, a pesar del tiempo transcurrido seguía siendo básicamente un exiliado político.

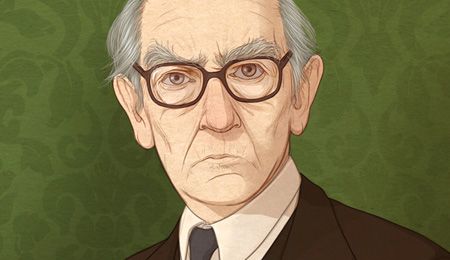

Sumido en un amasijo de emociones confuso y desafiante, Berlin pisó por fin suelo soviético después de veinticinco años de ausencia. Lo hizo llevando una maleta repleta de ropa de invierno, puritos suizos con boquilla y unas botas para Boris Pasternak que las hermanas de éste le mandaban desde Inglaterra. Ya hemos dicho que tenía 36 años, a lo que hay que añadir que estaba soltero, tenía aspecto bonachón, veía las cosas con ojos de miope y lucía en la solapa de su biografía la brillante escarapela que le proporcionaba ser un profesor de Oxford que disfrutaba de poderosos protectores en el gobierno británico. Con esta aureola que envolvía la desnudez de su condición de judío nacido en Letonia antes de la revolución, Isaiah Berlin cruzó el control de pasaportes sin levantar sospechas entre los agentes de la NKVD. De hecho, como cuenta Ignatieff en su biografía sobre Berlin, lo hizo tan rápido y todo fue tan bien que “con su habitual buena suerte, llegó a Moscú a tiempo de asistir a una fiesta en la embajada, en la que hizo contactos que le abrirían las puertas de la comunidad artística rusa durante su estancia”[2].

Precisamente aquel primer encuentro con la intelectualidad le reveló nada más llegar lo que sospechaba: que detrás de la máscara amable del todavía aliado soviético se escondía el rostro de una tiranía amenazante. De hecho, a las pocas horas de aterrizar ya había sentido los latidos del miedo en el pulso de las conservaciones que intercambió con los invitados. Entre ellos estaban el director de teatro Alexander Tairov, el escritor Korney Chukovsky y Serguei Eisenstein. En todos había percibido lo mismo: una mueca disimulada de sufrimiento que los meses posteriores confirmarían. Pero no adelantemos acontecimientos. Dejemos a nuestro personaje sumergido en la penumbra del pesimismo que le transmitieron aquellos primeros testimonios de las víctimas de una dictadura que se había propuesto sojuzgarlo todo, empezando por la espontánea creatividad de los artistas.

- Viaje a los confines de la Noche Cerrada.

Para Berlin aquello que había vivido en la embajada no era nuevo ya que suponía reabrir viejas heridas alojadas en la memoria. No hay que olvidar que había nacido en Riga, el 6 de junio de 1909, en el seno de una familia judía perteneciente a la secta heterodoxa de los hasidi. Su padre había sido un rico comerciante de mentalidad anglófila y de ideas liberales. La Primera Guerra Mundial hizo que la familia se estableciera en 1915 en la antigua San Petersburgo, viviendo en esta ciudad tanto la revolución como el derrumbe del gobierno de Kerensky y la toma del poder por los bolcheviques. De hecho, fue por aquel entonces cuando, siendo todavía un niño, tuvo la oportunidad de presenciar el primer ejercicio consciente de un acto de disidencia. Lo protagonizó el periódico liberal Día, que utilizó su cabecera para denunciar la creciente arbitrariedad del régimen leninista. Así fue rebautizándose con los nombres sucesivos de Tarde, Noche, Medianoche y Noche Cerrada, hasta que al cabo de cinco días de utilizar este último nombre fue cerrado definitivamente[3].

Y aunque en 1921 abandonó el país con su familia, lo cierto es que el ambiente de opresión y arbitrariedad que había vivido hasta ese momento permaneció en el recuerdo, incluso después de instalarse en Inglaterra y adaptar completamente su mentalidad a la atmósfera de seguridad típica de la clase media británica. Producto de ella y de la formación recibida en Oxford mientras estudiaba Ciencias Clásicas e Historia Moderna, Berlin llegó a ser el primer judío que accedió a la condición de fellow en el elitista colegio de All Souls. Con estos antecedentes biográficos a sus espaldas, no es de extrañar que después de aquel primer contacto con el Moscú de Stalin, Berlin volviese a revivir la experiencia de aquella Noche Cerrada que tuvo la oportunidad de experimentar cuando el comunismo comenzaba a dar sus primeros pasos. Es cierto que aquellas impresiones de su juventud se habían relajado con el trato que había mantenido con sus colegas de Oxford, muchos de ellos comunistas. Al lado de ellos había mantenido largas conservaciones en el Pink Lunch Club mientras preparaba su estudio sobre Marx. ¿No había escuchado a Maurice Bowra y a Stephen Spender afirmar con ardor que la URSS era un faro de esperanza para las clases trabajadoras frente al capitalismo y las degradadas democracias burguesas?

Sin embargo, había bastado una sola noche en la Rusia soviética para desterrar cualquier atisbo de admiración hacia ella. Los días posteriores le convencieron de ello. Es más, estaba seguro de que si sus amigos hubieran podido acompañarlo por las calles de Moscú hubieran compartido también esta impresión. ¿Acaso no habrían experimentado la misma repugnancia intelectual que él mismo había sentido cuando vio en la “Biblioteca Lenin” cómo los estudiantes de doctorado tan sólo podían citar los libros que no habían sido previamente censurados?[4]. En aquellas circunstancias era evidente que la URSS no podía ser tenida como guía para nadie. Se había convertido en la patria de un dogma cuyos confines eran los de aquella Noche Cerrada que Isaiah Berlin había vivido cuando era niño.

Por delante tenía una estancia de varios meses y una misión que cumplir. Se sentía vigilado y percibía a sus espaldas el movimiento de figuras con gabardina que aparecían y desaparecían sin dejar rastro. Aquello era incómodo pero por el momento no pasaba de ahí. Tenía que ser capaz de fotografiar con la misma habilidad que había mostrado en Washington la atmósfera de miedo que se palpaba a su alrededor. Sabía que era cuestión de tiempo, aunque lejos estaba de sospechar que lo haría provisto del rostro inesperado que ofrece el amor.

3. Relatos de Moscú.

Durante las semanas siguientes Isaiah Berlin no sólo hizo su trabajo cotidiano en la cancillería, sino que visitó a su tío Leo, un hermano de su padre que era profesor de Dietética en la Universidad de Moscú, así como a otros parientes que vivían en la ciudad. Con ellos compartió noticias y disfrutó de algún que otro momento entrañable a su lado. Pero no fue hasta principios de otoño cuando pudo por fin cumplir el encargo que le habían hecho las hermanas de Boris Pasternak. Lo hizo una tarde luminosa y de temperatura inusualmente cálida. Se desplazó en tren hasta la dacha en la que residía el novelista a las afueras de Moscú. El ambiente en el que se desarrolló el encuentro parece sacado de una obra de teatro de Chéjov. Tuvo lugar en el porche del jardín y propició las confidencias de los protagonistas. De hecho, al poco de hacerle entrega de las botas que le mandaban sus hermanas, Pasternak recordó que no las veía desde hacía diez años, cuando viajó a París para asistir al Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura que había organizado André Malraux. De repente, y como si pensara que no tenía mucho tiempo antes de que el profesor inglés que había ido a verle se fuera, evocó aquellos días del mes de junio de 1935:

- Ilya Ehrenburg me entregó el discurso que tenía que leer, dijo Pasternak, y yo me negué a hacerlo.

Después siguió hablando. Describió la sala donde se celebrada el Congreso y cómo sus palabras habían caído como un jarro de agua fría sobre la ardiente militancia comunista de la mayoría de los asistentes.

- No organicéis ninguna resistencia al fascismo, les había dicho. Los escritores debemos mantenernos al margen de la política…

Berlin se imaginaba al novelista pronunciando aquellas palabras. Su voz sombría y melancólica tenía que haber conmocionado al auditorio. De hecho, había en su tono una nota de dolor y distancia que daba aún más fuerza expresiva a sus recuerdos.

- Nadie parecía entender nada. Pero lo más desgarrador fue el momento en el que decidí no seguir hablando y permanecer en silencio.

En aquella actitud estaba dicho todo. El compromiso de Pasternak había sido personal. Colocaba a cada uno de los que le habían escuchado ante el reto de interpretar el porqué de todo aquello. Para Isaiah Berlin el testimonio de Pasternak demostraba que la historia no era algo inevitable. Incluso bajo la más férrea y opresiva de las circunstancias el hombre seguía conservando un papel decisivo en la formación del mundo histórico. Podía elegir sus propias metas y asumir las consecuencias de ello. ¿Por qué Pasternak había hecho lo contrario de lo que se esperaba de él? ¿Por qué había sido capaz de expresar de aquel modo su disidencia y de enfrentarse abiertamente con el estalinismo? La respuesta era clara. Porque quería ser Boris Pasternak y desarrollar una identidad propia que estuviera atrapada dentro de sus particulares fines y metas. Frente a lo que pensaba Marx, la vida humana no se sustentaba en una estructura de necesidad económica que, removida por la revolución, habría de traer una sociedad perfecta. Berlin había estudiado el marxismo y sabía muy bien que, como todos los monismos, fallaba también por su base: en creer que existían unos valores objetivos, universales, verdaderos e inalterables que podían ser sistematizados en un todo ordenado y coherente capaz de gobernar la vida de los hombres individual y colectivamente[5].

Pasternak demostraba con su conducta que no era cierta la tesis del materialismo histórico por la cual “la verdadera libertad sería inalcanzable mientras la sociedad no se tornase racional, esto es, mientras no superase las contradicciones que dan lugar a ilusiones que distorsionan la comprensión” del mundo y de su estructura, que para Marx y sus seguidores en la URSS estaba regida fundamentalmente por la necesidad económica[6]. En la actitud de Pasternak se plasmaba lo contrario. Se veía a un hombre que se resistía a ser un objeto natural casualmente determinado. Marx había transmutado la necesidad histórica en autoridad moral y Pasternak impugnaba esta lógica de raíz, pues, en la observación de su conducta se podía apreciar que la libertad no sólo seguía siendo posible sino que era antropológicamente inevitable. De hecho, el individuo nunca podía renunciar a tener que elegir. Precisamente en esta necesidad estaba el fundamento de su propia libertad, pues era una libertad agónica que estaba indisolublemente ligada a la conducta.

Con los años Berlin iría decantando esta visión de la libertad y dándole una nota cada vez más antropológica y agonista, especialmente a partir de sus lecturas de Vico y Herder. Con todo, en la actitud que había mostrado Pasternak en París ya se plasmaba a su entender el ejercicio de una libertad que estaba básicamente condicionada por unas raíces psicológicas tan profundas que escapaban a la lógica de cualquier carácter prescriptivo de tipo racional y monista. Los fines y las metas de Pasternak habían sido suyas. Tan suyas que después de desafiar al régimen soviético, había vuelto a Moscú para afrontar el desenlace que acarreaba su disidencia. ¿Se podía explicar aquello? Berlin pensaba que sí. Bastaba con asomarse al rostro de aquel hombre que tenía delante para comprenderlo. En su cara se refleja la identidad de un ser autocreativo. Alguien de cuya conducta no podía descubrirse ninguna estructura axiológica que fuese absolutamente intercambiable, por ejemplo, con la suya o con la que cualquier otra persona.

Berlin y Pasternak compartían ideas y valores, pero los fines que regían sus respectivas vidas eran un producto de sus conciencias particulares. Así pasaba con todos los hombres, que hacían esto o aquello de acuerdo con sus elecciones particulares. Las consecuencias que se desprendían eran inmediatas: se generaba un pluralismo valorativo que minaba la solidez de cualquier cosmovisión monista. Si cada hombre defendía internamente sus creencias por ser suyas, entonces, desaparecía un patrón superior que determinase objetivamente si eran correctas o incorrectas. De este modo, el monismo marxista que actuaba como el patrón metafísico que jerarquizaba el bien y el mal sufría también un cuestionamiento directo a través de la conducta que había mostrado Pasternak y, con él, aquellos disidentes que se habían enfrentado con el régimen soviético y que seguían haciéndolo.

De poco servían las férreas prescripciones que imponía el comunismo auxiliado por la violencia y la propaganda. Podía restringir la capacidad de elegir pero no impedía que la libertad siguiera su curso psicológicamente, y hasta desplegar sus efectos de forma secreta, tal y como tuvo la oportunidad de vivir el propio Berlin ese mismo día cuando, tras despedirse de Pasternak, emprendió el camino de vuelta a Moscú. Y así mientras esperaba el tren, una pareja de jóvenes trabaron conversación con él de forma inesperada. Había empezado a llover y los tres se refugiaron en una marquesina apartada. Allí hablaron de literatura y Berlin percibió que sus interlocutores mostraban un indisimulado entusiasmo por los literatos prerrevolucionarios. Cuando les preguntó si les gustaba la literatura soviética la respuesta no se hizo esperar: “¿Y a usted?”. Luego, comenzaron las confidencias y hasta las críticas al sistema. Finalmente cuando llegó el tren decidieron separarse. Hicieron el viaje en silencio como si nunca hubieran hablado entre ellos[7]. Sin embargo, para Berlin aquel incidente volvió a poner de manifiesto lo que había pensado durante su conversación con Pasternak. Que la disidencia estaba en cualquier sitio, oculta detrás de un ejercicio secreto de la libertad, pues como escribiría muchos años después: “Si la creencia en la libertad –que se basa en el supuesto de que los seres humanos tienen a veces la capacidad de elegir y que esto no se explica por completo mediante las explicaciones causales del tipo de las que se aceptan, digamos en Física o en Biología- es una ilusión necesaria, ésta es tan profunda y está tan adentro que no se la considera como tal ilusión. Sin duda podemos intentar convencernos a nosotros mismos de que estamos sistemáticamente engañados, pero a no ser que intentemos aclarar las implicaciones que lleva consigo esta posibilidad y cambiemos nuestros modelo de pensar y de hablar para tenerla en cuenta constantemente, esta hipótesis sigue siendo falsa; es decir, veremos que es impracticable incluso mantenerla seriamente si hay que tomar nuestra conducta como prueba de lo que podemos resignarnos a creer o a suponer, no sólo en teoría, sino también en la práctica”[8].

4. Destino Leningrado.

Los días posteriores a la visita que hizo a Pasternak estuvieron marcados por la monotonía de su trabajo en la embajada. Sus encuentros con él continuaron, aunque también frecuentó el trato con otros intelectuales, alguno de ellos miembro de la intelligentsia que era afín al partido comunista. Con todo, las numerosas tareas que le confiaban y las salidas nocturnas -iba al ballet, al teatro y a la ópera todas las noches- hacían que aplazase lo que para él suponía un destino apetecido desde que había llegado a Moscú: Leningrado, la ciudad de su niñez y de la que tan sólo le separaban unas pocas horas de tren. Finalmente la noticia de que las mejores librerías de viejo de todo el país se encontraban allí fue lo que hizo que removiese todos los obstáculos cotidianos que hasta entonces habían entorpecido su escapada.

El 12 de noviembre cogió el Flecha Roja que comunicaba ambas ciudades. El tren cubría el trayecto de noche y viajó en coche cama junto a una compañera del British Council, Brenda Tripp[9]. Tras tomar habitaciones en un hotel del centro, decidieron deambular por las calles de una ciudad que todavía mostraba las huellas del durísimo asedio al que había sido sometida durante la Segunda Guerra Mundial. Según cuenta la que fue su acompañante durante aquellos días, nada más llegar a Leningrado Isaiah Berlin fue presa de un ataque de nostalgia. Se trasladaron hasta la casa de su niñez y allí, de pie en medio del patio, absorbió la atmósfera fría y húmeda del lugar, rebrotando el pasado y las imágenes de unos años que nunca fueron del todo olvidados[10]. De hecho, como muchas décadas después reconocería, los ecos de los disparos que escuchó durante la revolución nunca se extinguieron en su memoria, ni el fragor de las huelgas, ni sobre todo los gritos que acompañaron al asesinato de un antiguo policía zarista que fue golpeado hasta su muerte por una turba que lo había reconocido por la calle[11].

Berlin había vuelto a Leningrado, y eso significaba explorar el abismo de su identidad. Por lo pronto suponía asomarse al que había sido muchos años atrás y, de paso, asumir la experiencia de tener que palpar la sustancia de un tiempo que había modelado su personalidad después de veinticinco años de acción. Desde que había vuelto a Rusia esta reflexión le había acompañado, pero al encontrarse de nuevo en la ciudad de su infancia resurgió con toda su viveza. Esto tenía una trascendencia especial en su caso ya que, como luego estudiaría de la mano de Vico, los hombres desarrollan sus particulares horizontes valorativos en contacto con un condicionante cultural que mediatiza la percepción que cada uno tiene de las cosas[12]. En su caso esto no era tan simple. No hay que olvidar que tras el exilio de su familia, Berlin había elegido una plataforma cultural distinta a la de su niñez, pues, nació ruso y se hizo inglés, aunque conservando su lengua materna ya que siguió leyéndola y, sobre todo, hablándola con otro niño ruso en el colegio[13]. Todo ello tuvo su reflejo en la compleja y poliédrica psicología de Berlin. Hasta el punto de afirmar éste -cuando ya era un anciano- que su compromiso personal nunca había sido con un concreto horizonte valorativo sino con varias constelaciones de valores que había seleccionado personalmente mediante el ejercicio de un voluntarismo que, en ocasiones, había sido radical[14].

Para el liberal que ya era Berlin por aquellas fechas en las que visitó Leningrado, aquel viaje fue una dura experiencia de introspección. Básicamente supuso la tarea de hurgar en los entresijos inconscientes de su personalidad con el propósito de explicarse a sí mismo o, si se prefiere, de analizar cómo había ido forjando su ser en función de una serie de elecciones radicales que le habían obligado a decidir entre inconmensurables. Quizá por eso dijera dos décadas después cuando reflexionaba sobre la figura de John Stuart Mill que: “Para él, el hombre se diferencia de los animales no tanto por ser poseedor de entendimiento o inventor de instrumentos como por tener capacidad de elección; por elegir y no ser elegido; por ser jinete y no cabalgadura; por ser buscador de fines, fines que cada uno persigue a su manera, y no únicamente de medios. Con el corolario de que cuanto más variadas sean esas formas tanto más ricas serán las vidas de esos hombres; cuanto más amplio sea el campo de intersección entre los individuos, tanto mayores serán las oportunidades de cosas nuevas e inesperadas; cuanto más numerosas sean las posibilidades de alterar su propio carácter hacia una dirección nueva o inexplorada, tanto mayor será el número de caminos que se abrirán ante cada individuo y tanto más amplia será su libertad de acción y de pensamiento”[15].

De ahí que al volver a uno de los lugares en los que precisamente se evidenciaban más trágicamente las intersecciones que él mismo había experimentado a lo largo de su corta pero ya compleja biografía, no fuera de extrañar que tuviera la sensación de hallarse “suspendido entre el mundo tremendamente real del pasado y el irreal del presente”[16]. Leningrado suponía para Isaiah Berlin volver a los orígenes de sí mismo y confrontarse con aquel que había llegado a ser. La impresión debió de ser fuerte, pero no tanto como la experiencia que llegó a vivir unas pocas horas más tarde, cuando de repente el amor irrumpió en su vida a lomos de una pasión que vivió con tintes adolescentes.

5. Breve encuentro.

Al día siguiente de su llegada a Leningrado, Brenda Tripp e Isaiah Berlin decidieron iniciar su ruta por las librerías de viejo más afamadas. Casi al final de la perspectiva Nevsky descubrieron una que no figuraba en su lista y que estaba repleta de libros prerrevolucionarios. Su nombre era “Librería de Escritores” y la regentaba un judío que nada más entrar les invitó a pasar hasta el fondo del local, a una especie de habitación separada por un cortinón en la que se custodiaban los libros más preciados. Allí, entre primeras ediciones de Tolstoi, Dostoievski, Turguéniev y Gogol trabaron conservación con un crítico literario e historiador, Vladimir Orlov, que pronto les puso al día de cómo estaban las cosas del mundo artístico en la ciudad. Berlin preguntó por casualidad que había sido de los escritores más conocidos de Leningrado. Concretamente mencionó a Mijaíl Zoshchenko y Anna Ajmátova. La sorpresa vino a continuación. Zoshchenko estaba allí mismo, leyendo en un butacón medio desvencijado, pero el estado de salud del escritor era tan lamentable que sólo fue posible un simple apretón de manos. Más suerte parecía augurarle el nombre de la famosa poeta. Orlov le dijo que vivía muy cerca y que si quería podían hacerle una visita. Berlin se mostró encantado, pues aunque no había leído nada de ella, sin embargo, sabía por Maurice Bowra que era una de las voces más importantes de la poesía rusa y una mujer de leyenda, tanto por su talento como por su belleza, había sido amante de pintores y literatos, y amiga de Modigliani y de Ossip Mandelstam[17].

Una simple llamada telefónica franqueó el paso hasta ella. Brenda Tripp decidió volverse al hotel mientras que Berlin y Orlov iniciaron su paseo hasta el piso de Ajmátova. La tarde era gris y fría. Había empezado a nevar cuando llegaron a un antiguo palacio rococó situado a la vera del canal Fontanka. Allí, en el tercer piso vivía Anna Ajmátova con su ex marido, la mujer de éste y su hijo. Los esperaba en su habitación, que estaba desnuda de casi todo. Tres sillas, una mesa, un arcón y, junto a la cama, un boceto que le había hecho Modigliani durante su visita a París en 1911. Al verlos entrar se levantó majestuosa. Berlin se acercó y se inclinó como en los viejos tiempos ante aquella mujer que tenía veinte años más que él y que mostraba en el rostro y en sus gestos la desnudez del sufrimiento infligido por la tiranía a millones de víctimas.

Para Berlin esta relación trabada por casualidad fue “el acontecimiento más importante de su vida” porque a partir de él “concibió un odio hacia la tiranía soviética que iba a informar prácticamente todo lo que escribió en defensa del liberalismo occidental y las libertades políticas a partir de entonces”[18]. Lo que había estado buscando desde su llegada a la URSS había cobrado forma ante él. Anna Ajmátova era la expresión plástica de las penurias físicas e intelectuales de una sociedad que soportaba con estoicismo los efectos de una revolución que, sin embargo, había sido hecha para redimirla del pasado y sus injusticias. Por eso al escuchar su voz quedó atrapado por la fascinación que le transmitió alguien que lo había perdido todo pero que había sido capaz de sobrevivir en medio de todas las dificultades imaginables[19]. Ajmátova era, en realidad, la otra cara de sí mismo, pues, cuando él abandonaba Rusia en 1921, comenzaba para la poeta el itinerario de dolor que desde entonces nunca había dejado de acompañarla. De hecho, ese mismo año su primer marido, Nikolai Gumilyov, había sido ejecutado por conspirar contra Lenin. A partir de ese momento no pudo publicar y tuvo que ganarse la vida con traducciones y trabajando como bibliotecaria en un instituto agrario. Las sucesivas purgas ordenadas por Stalin fueron reduciendo el círculo de sus amigos e, incluso, su hijo desapareció durante un año para luego aparecer recluido en las profundidades del gulag siberiano.

Si Berlin hubiera permanecido en Rusia en vez de exiliarse probablemente hubiera compartido un destino semejante. Esta circunstancia fue lo que estimuló la empatía que desde el principio sintió hacia aquella mujer que no ocultaba sus heridas. En aquel primer encuentro, Berlin y Ajmátova hablaron de la guerra y de algunos poemas de ella. Fue una visita breve, que se interrumpió antes de tiempo por culpa de un amigo de Berlin que acudió a buscarlo desde el hotel en el que se alojaban[20]. Con todo, esta circunstancia no impidió que al día siguiente volvieran a verse y que esta vez el encuentro se prolongara hasta la madrugada. Fue entonces cuando la complicidad que había surgido el día anterior se transformó en algo más.

Mucho se ha hablado y discutido sobre la semana que compartieron Isaiah Berlin y Anna Ajmátova en Leningrado[21]. Baste citar ahora el poema que evoca uno de los momentos que compartieron juntos y que Ajmátova tituló En la realidad: “Y se fue el tiempo y el espacio se fue, / y de la noche blanca vi todo a través: / los narcisos en cristal en tu mesa, / y el humo azul del cigarrillo, / y aquel espejo, donde como en agua tersa, / ahora te reflejarías en su brillo. / Y se fue el tiempo y el espacio se fue… / Y que tú ya me ayudes tampoco puede ser”[22]. Más allá de la historia de amor que surgió al comienzo de la Guerra Fría entre un profesor de Oxford y una poeta perseguida por las autoridades comunistas, lo relevante de su encuentro reside en las consecuencias intelectuales que tuvo, especialmente para Berlin, ya que atribuyó a su pensamiento una beligerancia ideológica que hasta entonces se había mantenido latente o, si se prefiere, en un segundo plano. De hecho, esto se puso de manifiesto un mes después, a la vuelta de su estancia en Leningrado y tras enfrascarse nuestro protagonista en la composición de un memorando que reprodujo con precisión el estado en el que se encontraba la disidencia literaria e intelectual al comunismo.

6. Algo más que un memorando.

Isaiah Berlin ocupó el mes de diciembre en la redacción de un texto que remitió al Foreign Office. Llevaba tres meses en la URSS y su entorno de relaciones superaba con creces lo que se esperaba de él. A sus espaldas tenía ya una serie de experiencias e informaciones que le permitían emitir un análisis lo suficientemente documentado sobre cuál era el estado en el que se encontraba la intelectualidad rusa a finales de 1945. Su relación con Ajmátova había acelerado las conclusiones que hasta entonces venía madurando. Después de despedirse de ella y regresar a Moscú, se dedicó a escribir el informe. Quería ser concluyente y mostrar una imagen lo más precisa posible de la situación. No cabe duda de que consiguió este objetivo. Como señala Ignatieff al describir A Note on Literature and the Arts in the RSFSR in the Closing Months of 1945, el texto de Berlin logró transmitir a los lectores de Whitehall la sensación de que los únicos portavoces aceptables de la cultura rusa seguían siendo los miembros de una intelectualidad prerrevolucionaria envejecida, pero elocuente, “profundamente civilizada, sensible y exigente que no se dejaba engañar” por el régimen. En realidad, Berlin elaboró un memorando extraordinariamente ambicioso: una “historia de la cultura rusa en la primera mitad del siglo XX, una crónica de la malhadada generación de Ajmátova. Era probablemente la primera exposición occidental sobre la guerra de Stalin contra la cultura rusa”. De hecho, en cada una de sus páginas se advertía “la huella de lo que Ajmátova –y también Chukovsky y Pasternak- le dijeron sobre sus experiencias en los años de persecución”[23].

Para Isaiah Berlin, la URSS que conoció durante aquellos meses era una tiranía que proscribía la creación y toda manifestación de la libertad espiritual o personal. De hecho, la crítica al régimen o la disidencia tan sólo podían desenvolverse secretamente. La lógica totalitaria imponía una violencia homogeneizadora que estaba al servicio de una estructura social planificada donde los rasgos individuales no tenían cabida. La sociedad soviética no exteriorizaba ninguna pluralidad. Bajo sus leyes no había margen para poder elegir, ni siquiera a los amigos. Todo estaba férreamente administrado. La complejidad se laminaba a todos los niveles y no había margen de maniobra para esa diferencia que identifica naturalmente a los hombres. En la URSS no operaba la dinámica del pluralismo. Se gobernaba por un monismo que había decretado por la fuerza una cosmovisión total que daba respuesta a todas las preguntas, constituyendo un todo coherente que desterraba cualquier posibilidad de conflicto. Como le había reconocido Ajmátova durante una de sus conversaciones: “Usted viene de una sociedad de seres humanos, mientras que nosotros aquí estamos divididos entre personas y [verdugos]”[24].

En la URSS las metas eran colectivas y nada por debajo de ellas era tolerado. Bajo una estructura así, la indecencia institucional tenía sus consecuencias: la vulneración constante de una escala axiológica de valores fundamentales que llegaba incluso a la negación de la idea misma de humanidad. Al igual que había sucedido en la Alemania hitleriana, el comunismo había logrado introducir un sistema que proscribía sistemáticamente los derechos humanos. El objeto de sus instituciones no era otro que humillar a las personas e imponerles un espacio público dentro del que no pudiera darse nunca una coexistencia de valores que fueran dispares entre sí[25]. Desprovisto de un entorno de justicia razonable, el determinismo ideológico en el que se fundaba el marxismo había fijado un monismo que unificaba la existencia del conjunto de la sociedad. De este modo, en la URSS operaba una visión antropológicamente materialista que despreciaba todo aquello que no estuviera al servicio último del triunfo de la revolución. En realidad, era un formidable Leviatán que había sido capaz de edificar su poder sobre la base de un sufrimiento colectivo infligido a un pueblo al que se unificaba a la fuerza, o si se prefiere, a golpes de violencia, mentira y manipulación utópica.

Hasta aquí nada nuevo. En el fondo, Isaiah Berlin ya sabía todo esto después de haber estudiado durante casi seis años el pensamiento de Marx. Con todo, el paréntesis temporal que pudo vivir en la Rusia de Stalin a finales de 1945 y, particularmente, la relación que entabló con Anna Ajmátova, le descubrieron toda la crudeza que encerraba la práctica totalitaria en el que incurría el comunismo. De hecho, en Pasternak y, sobre todo, en Ajmátova, encontró cristalizado el testimonio de aquellos que padecían cotidianamente un régimen que no admitía discrepancias ni disidencias a la verdad oficializada mediante el terror y la propaganda. Gracias a la experiencia personal que cosechó de primera mano durante su estancia al otro lado del Telón de Acero, Berlin extrajo una conclusión que al cabo de los años llegaría a demostrar toda su certeza: que la batalla que la sociedad rusa libraba todos los días con su resistencia al comunismo impedía que éste fuese inevitable. ¿No le habían dicho Pasternak y Ajmátova que durante la guerra los soldados rusos se transmitían de memoria sus versos a pesar de que estaban prohibidos? Es más, ¿acaso los prisioneros del gulag no habían sido capaces de coser “los poemas de Ajmátova encuadernados con corteza de tronco de abedul” y llevarlos “consigo entre sus harapos”?. En todos estos hechos, pensaba Berlin, se ponía de manifiesto el deseo de mucha gente de hacer el esfuerzo de seguir viviendo de pie, esto es, manteniendo la orgullosa verticalidad que, según su amigo el poeta Auden, identificaba la esencia de la dignidad del hombre. Y es que detrás de cada uno de esos hechos estaba el deseo de elegir por sí mismo, de fijar unas metas que colisionaban frontalmente con las establecidas por el poder. Por eso, pensaba Berlin, “la cultura rusa” tarde o temprano “rompería algún día sus grilletes soviéticos” y sería libre[26].

Y es que para el que luego llegaría a ser un aventajado discípulo de Herder, el ideal de una sociedad perfecta estaba abocado al fracaso. Era, como explicaría después en Vico y el ideal de la Ilustración: “un intento de soldar atributos incompatibles: características, ideales, talentos, propiedades, valores que pertenecen a normas diferentes de pensamiento, acción, vida, y por lo tanto no pueden ser desprendidos y unidos en un todo”[27]. Su relación con Ajmátova lo había demostrado y el tiempo evidenciaría también la imposibilidad de que pudiera mantenerse la estructura monista sobre la que se sustentaba el comunismo. Quizá por eso mismo Anna Ajmátova escribió refiriéndose a sus encuentros con Berlin que: “No será un amante esposo para mí / pero lo que nosotros, él y yo, logramos / inquietará al Siglo Veinte”[28].

7. Despedida en forma de addenda.

La tarde del 4 de enero de 1946 se vieron por última vez. Berlin había llegado de Moscú e iba camino de Helsinki. Volvía a Inglaterra y tomaba la ruta que siguió con su familia cuando se fueron al exilio. Había entregado ya su memorando y antes de abandonar el país quería despedirse de la mujer que había sido su primer amor. El encuentro fue breve, un intercambio de regalos y unas pocas palabras. Él le entregó un ejemplar en inglés de El castillo de Kafka y una antología de poemas de los hermanos Edith, Osbert y Sacheverell Sitwell que había sido publicada en 1930. Ella, a su vez, le regaló varios ejemplares de su poesía, todos ellos dedicados. Uno de los libros tenía incluso un poema que había compuesto expresamente para él. Su historia de amor quedó sellada con una despedida escrita en la que Ajmátova le decía a Berlin: “Sabes muy bien que no voy a celebrar / el día más amargo de nuestro encuentro. / ¿Qué dejarte en recuerdo? / ¿Mi sombra? ¿De qué puede servirte un fantasma? /”[29].

De este modo concluyó una relación que para ambos fue uno de esos sucesos inesperados que generan consecuencias que perduran toda la vida. Cabe preguntarse si cuando se despidieron no quedó prendida del ambiente la promesa de algo más. Es posible. Mario Vargas Llosa cree que hubo incluso algún proyecto a largo plazo que podía haberles unido de manera permanente[30]. Si fue así, el tiempo enfrió aquella vivencia y acabó alojándola en el recuerdo. Ajmátova mantuvo viva la llama de aquella relación durante mucho tiempo. Berlin no tanto. Poco a poco fue envolviéndose en un silencio que tan sólo rompió muchos años después, cuando en 1965 logró que la Universidad de Oxford homenajeara a la poeta rusa con el doctorado honoris causa. Fue entonces cuando se produjo el reencuentro entre ambos, pero no tuvo ninguna consecuencia salvo la alegría de volver a verse después de dos décadas. Con todo, la influencia que ejerció Ajmátova sobre Berlin fue enorme en términos intelectuales. A partir de su vuelta definitiva a la Universidad en abril en 1946, la mayor parte de su actividad académica se localizó en combatir con la fuerza de las ideas al totalitarismo. De hecho el objetivo principal de su pensamiento fue desde entonces estudiar cuáles eran los fundamentos y la proyección de la libertad en la historia[31]. La influencia que sobre esta decisión tuvo su relación con Ajmátova es evidente. Sobre todo porque a su lado aprendió aquello sobre lo que luego él se pasó el resto de su vida teorizando: que “la historia podía verse obligada a ceder ante el puro tesón de la conciencia humana”[32].

[1] M. Ignatieff, Isaiah Berlin. Su vida, Taurus, Madrid, 1999, p. 74.

[2] Ibíd., p. 87.

[3] R. Jahanbegloo, Isaiah Berlin en conversación con Ramin Jahanbegloo, Anaya & Mario Muchnik, Madrid, 1993, pp. 19-20.

[4] M. Ignatieff, Isaiah Berlin. Su vida, cit., 191.

[5] I. Berlin, El fuste torcido de la humanidad. Capítulo de historia de las ideas, Península, Madrid, 1992, pp. 42-43.

[6] I. Berlin, Karl Marx, Alianza Editorial, Madrid, 2000, pp. 158.

[7] M. Ignatieff, Isaiah Berlin. Su vida, cit., p. 201.

[8] I. Berlin, Cuatro ensayos sobre la libertad, Alianza Editorial, Madrid, 1993, pp. 138-139.

[9] M. Ignatieff, Isaiah Berlin. Su vida, cit., p. 205.

[10] Ibíd., pp. 205-206.

[11] R. Jahanbegloo, Isaiah Berlin en conversación con Ramin Jahanbegloo, cit., p. 20.

[12] I. Berlin, Vico y Herder. Dos estudios en la historia de las ideas, Cátedra, Madrid, 2000, pp. 99-104.

[13] R. Jahanbegloo, Isaiah Berlin en conversación con Ramin Jahanbegloo, cit., p. 21.

[14] I. Berlin, Between Philosophy and the History of Ideas: a Conversation with Stephen Lukes, multicopiado, p. 38, citado por J. Gray, Isaiah Berlin, Novatores, Valencia, 1996, p. 204, nota 17.

[15] I. Berlin, Cuatro ensayos sobre la libertad, cit., p. 249.

[16] M. Ignatieff, Isaiah Berlin. Su vida, cit., p. 206.

[17] Ibíd., pp. 207-208.

[18] Ibíd., p. 230.

[19] I. Berlin, Personal Impressions, Hogarth Press, London, 1980, pp. 233.

[20] Ibíd.., pp. 238-239.

[21] G. Dalos, The Guest From the Future: Anna Akhmatova and Isaiah Berlin, Murray, London, 1998, pp. 25-27.

[22] A. Ajmátova, Réquiem y otros poemas, Alfar, Sevilla, 1993, p. 164.

[23] M. Ignatieff, Isaiah Berlin. Su vida, cit., p. 222.

[24] I. Berlin, Personal Impressions, cit., p. 237.

[25] A. Margalit, The Decent Society, Harvard University Press, Cambridge, 1996, p. 1.

[26] M. Ignatieff, Isaiah Berlin. Su vida, cit., p. 222.

[27] I. Berlin, Contra la corriente. Ensayo sobre historia de las ideas, FCE, México D. F., 1992, p. 198.

[28] M. Ignatieff, Isaiah Berlin. Su vida, cit., p. 230.

[29] Ibíd.., pp. 224-225.

[30] M. Vargas Llosa, “El huesped del futuro”, en El País, 18-diciembre-2005.

[31] R. P. Hanley, “Berlin and History”, en G. Crowder y H. Hardy (eds.), The One and the Many. Reading Berlin, Prometheus Books, N. York, 2007, pp. 159-180.

[32] M. Ignatieff, Isaiah Berlin. Su vida, cit., p. 230.