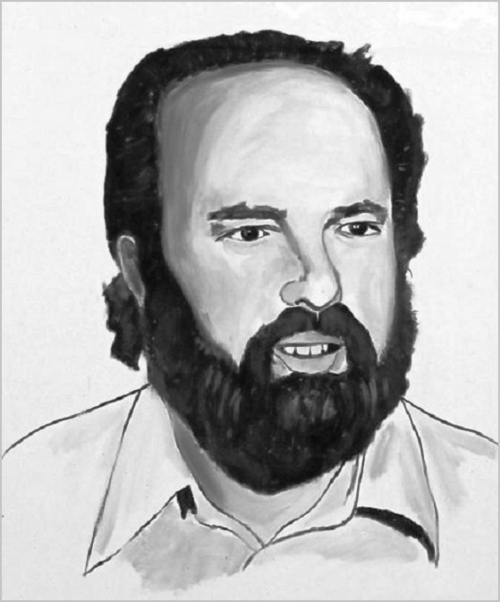

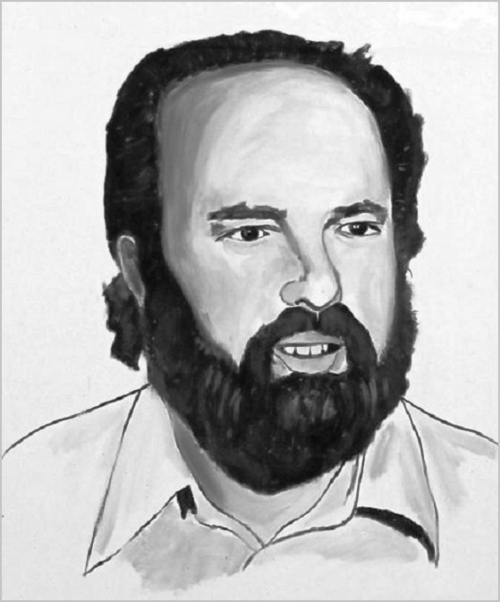

Parece difícil de explicar el hecho de que la poesía del poeta portugués Ruy Belo (1933-1978) no cuente aún con una presencia editorial bien visible en España. Con una obra publicada entre los años sesenta y setenta, Ruy Belo es, sin duda, una de las voces más personales y singulares de la lírica lusa del siglo XX, y su nombre ocupa un lugar destacado y merecido en el canon poético portugués de la modernidad. Eduardo Lourenço lo afirmó vinculando la existencia de Belo a la del mismísimo Fernando Pessoa: “si hay una posteridad digna de Pessoa (…) es la de la poética omnicomprensiva de Ruy Belo”, y lo escribió en un lugar significativo, el volumen Século de Oiro. Antologia crítica da poesia portuguesa do século XX (p. 215), organizada en 2002 por Osvaldo Manuel Silvestre y Pedro Serra. En ese título, 73 críticos literarios elegían un poema destacado del siglo de oro de la lírica vecina, y Ruy Belo aparecía en cuatro ocasiones, escogido por Luís Mourão (“VIII. A mão no arado”), Eduardo Lourenço (“Em louvor do vento”), Vítor Manuel de Aguiar e Silva (“Morte ao meio-dia”) y Manuel António Pina (Ácidos e óxidos”).

El medio editorial español, sin embargo, aunque relativamente atento a los nombres fundamentales de la literatura portuguesa del siglo XX, no ha sabido encontrar aún el espacio que en rigor merece la poesía desasosegante de Belo. Es verdad que existen dos títulos de nuestro autor en español, el primero de los cuales ya descatalogado: País posible, editado en 1991 por Adolfo A. Montejo Navas, con traducción de Ángel Campos Pámpano, y El problema de la habitación: algunos aspectos, 2009, ediciones Sequitur, con introducción de Pedro Serra y traducción de Luis Julio González Platón (que se deja llevar por el falso amigo del término “habitação” del título, cuya mejor versión habría sido “vivienda”). Es cierto también que su obra está presente en dos de las tres antologías más importantes de poesía lusa del siglo XX editadas en España, la Antología de la poesía portuguesa contemporánea de Ángel Crespo (Júcar, 1982, con los poemas “Figura yacente”, “Algunas proposiciones con pájaros y árboles que el poeta remata con una referencia al corazón”, “La imagen de la alegría”, “[Otro fragmento]”, y “Tres o cuatro niños”) y Los nombres del mar, de Ángel Campos Pámpano (Editora Regional de Extremadura, 1985, con los poemas “Encuentro de garcilaso de la vega con doña isabel freire, en granada, en el año de 1526”, “El tiempo sí el tiempo casualmente” y “Adiós a la tierra de la alegría”), mientras que no aparece en Poesía portuguesa actual, de Pilar Vázquez Cuesta, publicada por la Editora Nacional en 1976, aún en vida del poeta. Y es verdad, por último, que en España la academia universitaria no ha sido ajena a su poesía, incluso se ha realizado una tesis doctoral dedicada a su obra (de la autoría de Hugo Manuel Milhanas, en la Universidad de Salamanca, 2015), al tiempo que la Revista de Filología Románica de la Universidad Complutense dedicó buena parte de su volumen 25, en2008, a su memoria (había sido Lector de Portugués en esa institución entre 1971 y 1978), con motivo del trigésimo aniversario de su muerte.

Todo ello, sin embargo, y otras presencias que no mencionamos por no disponer de espacio, siendo elementos notables para la recepción de un poeta portugués en España, no parece saldar la deuda con Ruy Belo, un autor fuertemente vinculado al país de Garcilaso y Lorca, y que todavía espera ansiosamente la aparición de una amplia colectánea de su obra poética.

II

Ruy Belo, en efecto, vivió en Madrid entre 1971 y 1977, periodo durante el cual publicó en Portugal traducciones de Jorge Luis Borges (Poemas escolhidos, 1971) y Federico García Lorca (Dona Rosinha a Solteira ou a Linguagem das Flores, 1973). En la capital española experimentó con una profundidad irresistible la percepción de una cierta pérdida o vacío existencial que es marca constante en su poesía, atravesada en este caso por la conciencia del extrañamiento de un sujeto que con frecuencia se siente extranjero o exiliado (“Madrid, uma das cidades do mundo mais distantes de Lisboa”, escribe en la “Explicación que el autor ha tenido por indispensable anteponer a esta segunda edición” de Aquele grande rio Eufrates, de 1972). Ese vacío al que conduce el abismo de una utopía inalcanzable se plasma en su obra, de profundo aliento metafísico, a través del recurso al tema de la muerte como una melancolía propia y visible en cuanto fundamento estético, hasta el punto de convertir el texto poético, como afirma Pedro Serra en Um nome para isto, en el “lugar en que se literaliza una muerte como Realidad absoluta” (p. 13). El lenguaje revela en su poesía una pérdida constante, enmascarada a veces tras la sobriedad de un registro profundamente discursivo. La muerte, así, la propia invención de la finitud, se convierte en el modo mediante el cual el poeta “se ficciona a sí mismo, inmune y protegido”, siguiendo la línea de pensamiento de Cristina Firmino, en la introducción e O problema da habitação (ed. Presença, 1997, p. 16).

III

Ruy Belo escribió poemas en los que Madrid cobra protagonismo, y son esos los que hemos elegido fundamentalmente para esta muestra. Con el pórtico de “La medida de españa” (perteneciente a Homem de palavra(s), de 1970) hasta “En la noche de madrid” (aparecido en 1978 en la revista Raiz e utopia), pasando por poemas como “Primer poema de madrid”, “Solo en la ciudad”, “Madrid revisited” o “En el aeropuerto de barajas”, el país vecino fue para Belo parte inseparable de su “problema de la vivienda”, si entendemos este título como una auténtica y vertebradora alegoría de su propia escritura. Son numerosos los poemas del autor fechados en la capital, del mismo modo que son fundamentales en su producción los poemas que toman como motivo a Garcilaso de la Vega y a Isabel Freire. Esos textos, sin embargo, más disponibles para los lectores atentos del poeta en España, ceden ahora espacio a una visión en la que España, con Madrid en primer plano, se convierte en algo así como el adverbio de lugar en el que se representa el drama elegante, profundamente posmoderno, de la poesía de Ruy Belo.

RUY BELO

LA MEDIDA DE ESPAÑA

He cambiado algunas veces de ciudades

y mi pasado es todo olvido

La noche llega precedida por la sombra

y siempre en vano repudio la noche

Cualquier día me muero y sé poco de la vida

es peligrosa la vida la simple vida

la vida la simple vida es violenta

Pero cuando llega la primavera XXX

me siento invulnerable y empiezo

Es formidable marzo cuando se acerca

prometiendo a su paso un verano integral

Soy todo de este tiempo y son míos estos días

Yo no soy nada pero el verano existe

Canta mi corazón

Esta es la medida de españa

oh vida mía vida extraña.

PRIMER POEMA DE MADRID

Que por todos se haga la poesía

que rompa la soledad nítido nulo

la soledad de las armas aves manzanas

la soledad del cuarto la soledad de Kafka

Que a todos se destine la poesía

que no más en duino encierre el grito

la escogida palabra restaurada

Que la voz del hombre de la sierra de mésio

llegue a miranda talón del mundo

no vaya la izquierda a ser de los coches de carreras

No crezca más el niño quédese quieto

inmóvil más real que en las fotografías

Estaba soñando de viejos más estúpidos

que tus oh diego conejitos

Hay tantas estrellas parecen bailar

en la noche rasa desagües de castilla

et mourir à madrid le coeur brisé

salamanca unamuno bação Alentejo

Cada día se hace más difícil ser dios

y yo solo aquí en la noche me suicido de sueño

llegado del viento vasto del invierno

el suicidio sí el único problema

para el hombre que por haber nacido

heredó la maldición que no quería

Bailemos nosotros malditos marginales

de todas las ciudades sociedades

que no tenemos doctrina que nos salve

Sepa siempre el cinatti timorense

el nómada de lo dicho por no dicho

que si más cercanos cuanto más distantes

soy siempre su lector atento y dedicado

Además no hay ni tú ni yo falso problema

están los sin pan y los sin postre

y hasta sin Portugal cuestión antigua

Así si nos vendieron los países

peregrinos y huéspedes en otras tierras

allí lanzamos nuestras viscerales raíces

Pero el país está dentro de nosotros

el país somos nosotros sí pasa por aquí

pasa por nosotros los de explorar palabras

esa guerra civil inevitable

(No oigáis lo que digo en este código

sino lo que el corazón contento al rojo vivo

contiene porque el otro del alma lo desplacé)

Qué fácil le resultaba al cuerpo la sepultura

pero nosotros los que somos de los peces

los que con la tormenta al final todos nos perdemos

tenemos por patria sencilla la lengua portuguesa

y por eso como arma tenemos estar de pie

oponer al sol la cara incorregible

y dar la palabra a los que no tienen voz

pues al silencio los tienen sometidos

Poema de palabras no de paz sino de pavor

construcción lingüística difícil aparentemente

yo que a cambio de la vida y el triunfo me volví tu ínfimo cultor

bajo esa superficie de impasible frialdad

sé que se oculta la voz no de la humanidad

palabra con el más dudoso de los significados

sino de los hombres que Dostoievski vio ofendidos y humillados

Cálida y humana aunque en apariencia fría

que a todos se destine la poesía

SOLO EN LA CIUDAD

Tras una estancia en las alturas

a expensas del más puro pensamiento

que ha detenido el día la hora y el momento

en una fuga de la vida y los ruidos y los coches

los cuales que yo sepa solo Venecia repudia

sin dolores ni cuidados horas seguras

sin asuntos urgentes porque todo se ha vuelto olvido

¿cómo renunciar ahora a tanta luz

y cómo pactar con tan antiquísimo poder

como aquel que a las cosas les consiente suceder?

Los plátanos disputan las últimas hojas

a los vientos y a las lluvias de diciembre

y como que se quejan del invierno

Ya se pudre el corazón de los árboles

y esa raza ciega pero sagaz de los sencillos

de los seres condenados a la mentira

se socorren con la oscuridad de las aguas

para pensar la parte a sus siervos debida

como si un ser cediese a razonamientos

cuando está en causan la propia vida

No dejamos en el suelo el menor rastro

las cosas que pensamos no dan resto

y la destrucción de nuestro rostro

es ahora mayor que en el delirio del verano

Ya no nos sorprende el mediodía

el mar si lo fue ha dejado de ser inofensivo

un destino de hierro nos detiene

y son largos los días lejos de nosotros mismos

Ni siquiera ya se pierde la infancia imperiosa

en la fuerte frecuencia de las preguntas sin respuesta

Hasta la luna ese incendio de plata

que antes era como astro fe

ahora es una auténtica catástrofe

En ningún muro blanco alguna sombra es

representación probile para el hombre

En los propios corazones la tempestad

se sirve de la complicidad de la edad

de los restos impalpables de un destino

que no nos mata menos que a los peces

despreocupados en el estanque el agua de las habas

(había llovido me acuerdo y así llueve ahora

cuando le pido a la infancia una metáfora

y la lluvia es más real que si lloviese)

Todo trabaja pero ocultamente

y todo es parecido al sobresalto

Terrible tempestad de alegría

¿qué parcela del día hoy día nos permite?

La vida es una república odiosa

y hasta es monstruosa esa punta del pensamiento

que me deja en los dedos solo palabras y no días

Oculta crece la hierba del profundo sentimiento

E incluso cuando fuera es domingo

en nuestro interior es día de diario

¿Qué mundo es este mundo de estos días

que nos mata más de lo que Atenas nos mató?

El corte inglés en plena primavera

según dicen todos los anuncios

que veo en las paredes hoy día dos de marzo

Voy a entrar para ver puede que esté ahí

el término de este invierno que me invade

Talvez recupere lo que perdí

y me vea de nuevo envuelto en hojas

como cualquier árbol anónimo que vi

MADRID REVISITED

No sé tal vez en estos cincuenta versos consiga mi propósito

ofrecer en esa forma objetiva y hasta incluso impersonal en mí habitual

la ordenación externa de esta ciudad a la que regreso

llueve sobre estas calles desolada y espesa como lluvia desmenuzada

tu ausencia líquida mojada y por gotículas multiplicada

El cielo entristecido hay una soledad y un color grises

en esta ciudad hace meses capital del sol núcleo de la claridad

Es otra esta ciudad esta ciudad es hoy tu ausencia

una enorme ausencia donde las casas se han separado en varias calles

ahora tan diferentes que una diversidad así hace

de mi ciudad otra ciudad.

Tu ausencia son preferentemente algunos lugares determinados

como correos o el café gijón ciertos domingos como este

para los demás normales solo para nosotros secretamente rituales

si neutros para los otros neutros hasta para mí

antes de heredar en ti particular significado

Tu ausencia pesa en estos loca sacra uno por uno

los cuales más importantes que lugares en sí

son simples sitios que solo he conocido en función de ti

y ahora se alzan piedra a piedra como monumento de la ausencia

No veo aquí el núcleo geográfico administrativo de un país

capital de edificios centro de donde emanan decisiones

complejo de museos bancos parques vida profesional turismo

que conocí un día y ya no conozco

Aquí solo está el hecho de saber que fui feliz

y hoy tanto lo sé que sé que serlo no lo seré jamás

Esta es la capital pero capital no de un cierto país

capital de tu rostro y de tus ojos a ningunos otros iguales

o de un país profundo y propio como tú

Madrid es saber piedra por piedra y paso a paso cómo te perdí

es una ciudad ajena siendo mía

es algo extraño y conocido

Abro la ventana sobre la plaza y el teatro donde estuvimos

y donde en la Desdémona que vi te vi a ti

No es lluvia al final lo que cae solo cae tu ausencia

lluvia más y pluvial que si lloviese

Más que esta ciudad es solo cierta ciudad que jamás hubiese

en una medida tal que solo allí profundamente yo estuviese

y en ella solo mi dolor como una piedra condensada

de pie tumbada o de cualquier forma cupiese

Es una ciudad alta como las cosas que perdí

y enseguida la perdí casi no la conocí

pues más que a ella te conocí a ti

Fue de una altura así desde donde caí

superior a la propia torre de este hotel

escogida por muchos suicidas para poner fin a su vida

No es esta ciudad esa ciudad donde viví

donde fui al cine y trabajé y paseé

y en la llama del propio cuerpo a mí sin compasión me consumí

Aquí fue la ciudad donde te conocí

y enseguida al conocerte más que nunca te perdí

Debe hacer casi un año más que al verte vi

que al verte no te vi y te perdí al tenerte

Pero a esta ciudad muchos le dan el nombre de Madrid

EN EL AEROPUERTO DE BARAJAS

No son los aviones los que aquí levantan vuelo

aquí no es metálica la imaginación

Desde aquí levantan vuelo estos americanos

que cerca matan lejos al heroico pueblo vietnamita

que aquí pagan en dólares el dolor de los suramericanos

que fingen vida aquí la muerte del noroeste brasileño

Las barrigas aquí señaladas al menos por medio centenar de estrellas

ocultan a esos indios a esos negros a esa gente subamericana

que asegura la barriga de estos sobreamericanos

Aquí refulge la floja casa blanca

perforada por la más nariguda de las narices

que surge en todas partes donde no ha sido llamada

Aquí se representa la primera de las damas de este mundo

esa madre virtuosa y responsable

que limita su natalidad sin dejar

de controlar también la de las mujeres de todo el mundo

Pat además acaba de ganar la elección anual de las

mujeres que según la revista good housekeeping

merecen nuestra mayor admiración

por la valentía y el deseo

de ayudar a otros seres humanos y

si no ayuda a los negros ni a los indios ni a aquellos

que en este mundo en esta vasta américa del norte

que es la mayor parte de este mundo

es porque hay dudas serias de que sean seres humanos

Aquí se desarrolla el mal gusto aquí la gente

que se queda por aquí en todos cuantos se marchan

aquí la gente disfruta viendo a estos bufos

que pasan con la montera en la cabeza

aquí la gente vive la muerte que anda por ahí aquí

viven en estas barrigas quienes no viven

Aquí los siervos nosotros ellos señores

aquí nos quedamos aquí levantan el vuelo no

los aviones sino ciertas aves migratorias

EN LA NOCHE DE MADRID

Para João Miguel Fernandes Jorge

En la noche de Madrid vi a un hombre muerto

Yacía como una afrenta para los vivos

que volvían de los bares con música en los ojos

con estrellas en la frente y fiesta en los oídos

y pasaban en taxi a buena velocidad

¿Cuánto tiempo llevaría el hombre allí

en la superficie oscura del asfalto

ya medio devuelto a la tierra nuestra madre?

No lo cubría el manto de los héroes

ningún clarín había tocado en su honor

¿Cómo lo reconfortaría la santa madre iglesia?

Solo había caído inmolado al día a día

Había pagado con su vida la paz de la conciencia

de toda una ciudad que dormía

Y él crecía tendido en la calle

y asumía proporciones inesperadas

cuando hace bien poco aún se reducía al día

¿Quién sería? ¿Quién había sido?

¿Qué periódico contendría la inmensidad del nombre

de quien como un insulto allí yacía?

¿Qué pensamientos cercanos habría tenido?

¿Qué llevaría en los bolsillos?

¿De dónde vendría? ¿Sonreiría? ¿Dónde iba?

¿Habría sido niño? ¿Soñaría ser feliz?

¿Cambiaría de vida a la mañana siguiente?

¿Habría jugado alguna vez en aquella misma calle?

¿Habría sido niño allí donde profundamente lo vi?

¿Tendría soluciones para sus propios problemas?

¿Sería a lo mejor un buen padre de familia?

¿Tendría la consideración de sus vecinos?

¿Sería un buen trabajador? ¿Un hombre con futuro?

Pero ya en aquel momento le cubrían el rostro

pues no podría ver ni las estrellas

ni siquiera la luz de las farolas de la ciudad

Había curiosos y policía había una ambulancia inútil

para quien como cama solo tendría la piedra fría

“¿A dónde va?” –me preguntó el taxista–

“Yo tengo cinco mil pesetas –le respondí–

Lléveme por las calles de la ciudad hasta que salga el sol

tal vez él pueda decirme algo

sobre las muchas cosas que me gustaría saber

(el sol es hoy una de mis pocas soluciones)

Pase lejos del cuerpo por favor”

recordé lecturas soterradas

de repente me vinieron a la memoria escenas olvidadas

¿Samaritano yo? Un levita más

que buscaba tranquilo la promesa del día

¿Inquietud o pena? ¿Sombra de metafísica?

¿Política? ¿Moral? ¿Lección? ¿Comportamiento?

¿Querría algo? No lo sabía

Puedo aseguraros que no lo sabía

Solo sabía que miraba y ningún mar había

Póvoa de Varzim, viendo el mar, a las 10 de la mañana del 29 de diciembre de 1971