Canadá es una obra de la imaginación. Todos los personajes y acontecimientos que aparecen en ella son ficticios. No he buscado ninguna semejanza con gente real, por lo que no debe extraerse de esta historia inferencia alguna. Me he tomado libertades con el marco urbano de Great Falls, Montana, y asimismo con el paisaje de la pradera y con ciertos detalles de las pequeñas poblaciones del suroeste de la provincia de Saskatchewan. La carretera 32, por ejemplo, no estaba asfaltada en 1960, si bien lo está en mi narración. Aparte de esto, todas las omisiones y errores crasos son de mi responsabilidad exclusiva.

1

Primero contaré lo del atraco que cometieron nuestros padres. Y luego lo de los asesinatos, que vinieron después. El atraco es la parte más importante, ya que nos puso a mi hermana y a mí en las sendas que acabarían tomando nuestras vidas. Nada tendría sentido si no se contase esto antes que nada.

Nuestros padres eran las personas de las que menos se podría pensar que atracarían un banco. No eran gente rara, ni evidentemente criminales. A nadie se le hubiera ocurrido pensar que estaban destinados a acabar como acabaron. Eran personas normales – aunque, claro está, tal afirmación queda invalidada desde el momento mismo en que atracaron el banco.

Mi padre, Bev Parsons, era un chico de campo que nació en Marengo County, Alabama, en 1923, y terminó la secundaria en 1939, loco de ganas de entrar en el Army Air Corps de los Estados Unidos, el cuerpo que luego se convertiría en la Fuerza Aérea. Entró en Demopolis, se formó en Randolph, cerca de San Antonio, donde quiso ser piloto de combate, pero como le faltaban aptitudes tuvo que conformarse con convertirse en oficial de bombardero. Voló en los B-25, en los Mitchell ligeros y medios que sirvieron en Filipinas, y luego sobre Osaka, donde sembraron la destrucción en la tierra, tanto entre el enemigo como entre la gente inocente. Era un hombre alto, de más de un metro ochenta (apenas cabía en la carlinga del bombardero), encantador, guapo y sonriente, de cara grande, cuadrada y expectante y pómulos huesudos, labios sensuales y pestañas atractivas, largas y femeninas. Tenía los dientes blancos y brillantes y un pelo negro corto del que se sentía muy orgulloso, lo mismo que de su nombre: Bev. Capitán Bev Parsons. Nunca admitió que Beverly fuera un nombre de mujer para la mayoría de la gente. Venía de raíces anglosajonas, decía. «Es un nombre corriente en Inglaterra. Allí Vivian, Gwen y Shirley son nombres de hombre. Nadie los confunde con mujeres». Era un hablador redomado, y, para ser sureño, de mente abierta. Tenía unos modales elegantes y complacientes que deberían haberle llevado lejos en la Fuerza Aérea, algo que no sucedió. Cuando estaba en un recinto cualquiera, sus ojos rápidos de color de avellana buscaban a su alrededor y siempre encontraban a alguien que le prestaba atención: mi hermana y yo, normalmente. Contaba chistes viejos con un estilo teatral del Sur; sabía hacer trucos con las cartas y juegos de manos, y separarse el pulgar y volver a pegarlo, y hacer desaparecer un pañuelo y hacerlo aparecer de nuevo. Sabía también tocar bugui-bugui al piano, y a veces nos hablaba con acento dixie[1]1 y otras veces como Amos ’n’ Andy.[2] Había perdido algo de oído al volar en los Mitchells, y era muy sensible a esta deficiencia. Pero tenía un aspecto muy atildado con su «honrado» pelo corto de soldado y su guerrera azul de capitán, y por lo general transmitía una calidez que era genuina y que hacía que mi hermana gemela y yo lo quisiéramos tanto. Tal vez fuera ésa también la razón por la que nuestra madre se había sentido atraída por él (aunque no pudieran ser más diferentes y poco apropiados el uno para el otro) con la mala fortuna de haberse quedado embarazada a raíz de un apresurado encuentro amoroso después de conocerse en una fiesta en honor de los aviadores que habían vuelto del frente. Fue en Fort Lewis, cerca de donde él estaba haciendo un curso de reciclaje como oficial de suministros, en marzo de 1945, cuando ya nadie lo necesitaba para lanzar bombas desde el aire. Se casaron en cuanto lo supieron. Los padres de ella, que vivían en Tacoma y eran inmigrantes judíos oriundos de Polonia, no aprobaron la boda. Los dos eran personas cultas; en Poznan habían sido profesores de matemáticas y músicos semiprofesionales (daban conciertos de música popular), y después de huir de su país en 1918 habían llegado al estado de Washington a través de Canadá, y se habían convertido – quién lo iba a decir– en celadores escolares. El hecho de ser judíos significaba muy poco para ellos entonces, o al menos para mi madre; felizmente, en aquella tierra donde al parecer no eran judíos, dejaban atrás una vieja, rigurosa y cerrada concepción de la vida.

Pero que su hija única se casara con el hijo único sonriente y parlanchín de unos tasadores de madera escoceses-irlandeses de las tierras remotas de Alabama no se les había pasado nunca por la cabeza, así que pronto desterraron el asunto por completo de su pensamiento. Y aunque desde cierta distancia pudiera parecer que nuestros padres simplemente no estaban hechos el uno para el otro, es más preciso afirmar que la boda de nuestra madre con nuestro padre fue el presagio de una pérdida, y que su vida cambió para siempre – y no para bien–, como seguramente ella habrá pensado tantas veces.

Mi madre, Neeva (diminutivo de Geneva) Kamper, era una mujer menuda, intensa, con gafas, de pelo castaño y rebelde, alguna de cuyas hebras aterciopeladas se le deslizaban por el borde de las mejillas hasta debajo de la barbilla. Tenía cejas espesas y frente reluciente, de piel fina, tras la que se le traslucían las venas, y una tez pálida de vivir dentro de casa que le daba un aspecto frágil, sin que ella lo fuera en absoluto. Mi padre, en broma, decía que la gente de donde él venía, en Alabama, al pelo de mi madre lo llamaba «pelo de judío» o «pelo de inmigrante », pero que a él le gustaba y que a mi madre la amaba. (Ella nunca pareció prestar mucha atención a estas palabras). Sus manos eran pequeñas y delicadas, de uñas muy cuidadas (se hacía regularmente la manicura) y bruñidas, de las que solía presumir y con las que gesticulaba con aire ausente. Tenía un talante escéptico, y solía escuchar con gran atención cuando le hablábamos; también tenía ingenio, que a veces podía ser mordaz. Llevaba gafas sin montura, leía poesía francesa, y a menudo utilizaba expresiones como cauchemar o trou de cul, que mi hermana y yo no entendíamos. Escribía poemas con tinta marrón que compraba por correo, y llevaba un diario que nosotros no podíamos leer, y normalmente tenía una expresión de perplejidad ligeramente altiva y como estigmatizada, que llegó a ser muy propia de ella, si no lo había sido siempre. Antes de casarse con mi padre y de tenernos rápidamente a mi hermana y a mí, se había graduado a los dieciocho años en el Whitman College de Walla Walla, había trabajado en una librería y posiblemente acariciado la idea de convertirse en poetisa y en bohemia, y la esperanza de llegar a conseguir un trabajo de estudiosa profesora en un pequeño college, casada con alguien diferente del hombre con quien se había casado realmente, un profesor universitario probablemente, que le daría la vida para la que ella creía que estaba destinada. En 1960, el año en que tuvieron lugar los hechos, tenía sólo treinta y cuatro años. Pero tenía ya «arrugas marcadas» a ambos lados de la nariz, que era pequeña y rosada en la punta, y los párpados oscuros de sus grandes y penetrantes ojos verde gris le hacían parecer extranjera y un tanto triste e insatisfecha, lo cual era cierto. Su cuello era delgado y hermoso, y su sonrisa repentina e inesperada dejaba al descubierto unos dientes pequeños y una boca en forma de corazón, de jovencita. Una sonrisa que – salvo a mi hermana y a mí – rara vez ofrecía. Nos dábamos cuenta de que era una persona de apariencia poco corriente, vestida las más de las veces con pantalones anchos color verde oliva y blusas de algodón de mangas holgadas y zapatos de cáñamo y algodón que debía de haber encargado por correo en la Costa Oeste, porque no podían comprarse zapatos de ésos en Great Falls. Y cuando se ponía a regañadientes al lado de nuestro padre, alto y guapo y extrovertido, aún parecía más fuera de lo corriente. Aunque eran raras las veces en que «salíamos» en familia, o comíamos en restaurantes, así que apenas podíamos darnos cuenta de cómo aparecían ante el mundo, entre desconocidos. A nosotros la vida en casa nos parecía de lo más normal.

Mi hermana y yo entendíamos perfectamente por qué mi madre se había sentido atraída por Bev Parsons, un hombre de hombros fuertes, hablador, divertido, siempre dispuesto a complacer a cualquiera que se encontrase a su alcance. Pero nunca estuvo demasiado claro por qué se había interesado él por ella, una mujer muy menuda (de poco más de un metro cincuenta), introvertida y tímida, apartada de la gente, artística, guapa tan sólo cuando sonreía e ingeniosa sólo cuando se sentía completamente a gusto. Nuestro padre debía de apreciar de algún modo todo aquello, de percibir que ella tenía una mente más sutil que la de él, y que sin embargo él era capaz de complacerla, lo cual le hacía feliz. Decía mucho en su favor que – más allá de las diferencias físicas– mirara al corazón de las cosas humanas, y yo admiraba eso en él por mucho que mi madre no se diera cuenta de ello.

Pero, en mi cabeza, la extraña unión de unos atributos físicos que no casaban siempre es en parte la causa por la que acabaron mal: no había ninguna duda de que no eran apropiados el uno para el otro y de que no deberían haberse casado ni haber hecho nada de lo que hicieron; tenían que haber tomado caminos distintos después de su primer y apasionado encuentro, con independencia de las consecuencias. Cuanto más estaban juntos, y mejor se conocían, más comprendía ella – al menos – que habían cometido un error, y más extraviadas se volvían sus vidas a medida que pasaba el tiempo – como en esas largas pruebas de matemáticas en las que los primeros cálculos son erróneos, con lo que los siguientes se van alejando más y más del punto en que las cosas tenían sentido –. Un sociólogo de la época – principios de la década de 1960– habría dicho quizá que nuestros padres estaban en la vanguardia de un momento histórico, y se contaban entre los primeros que transgredieron los límites que la sociedad impone, que abrazaron la subversión y creyeron en credos que exigían ratificación a través de la autodestrucción. Pero se habría equivocado. Nuestros padres no eran personas temerarias en la vanguardia de nada. Eran, como ya he dicho, gente normal a la que le jugaron una mala pasada las circunstancias y los malos instintos, y la mala suerte, que les hicieron aventurarse más allá de las fronteras que – sabían– eran las correctas, y luego fueron incapaces de volver atrás.

Aunque diré esto de mi padre: cuando volvió del escenario de la guerra, de ser el agente de una muerte silbante que caía del cielo – era 1945, el año en que mi hermana y yo nacimos en Michigan, en la base Wurtsmith de Oscoda– tal vez se había apoderado de él una especie de fuerza de gravedad poderosa e indeterminada, como les sucedió a otros muchos soldados norteamericanos. Se pasó el resto de su vida luchando contra esta fuerza de gravedad, esforzándose por todos los medios por seguir siendo positivo y por mantenerse a flote, tomando decisiones equivocadas que le parecieron buenas de verdad en su momento, pero finalmente malentendiendo el mundo al que había regresado y convirtiendo tal malentendido en su vida misma. Debió de ser así también para millones de jóvenes, aunque él no lo hubiera sabido ni admitido jamás de sí mismo.

2

Nuestra familia acabó asentándose en Great Falls, Montana, en 1956, del mismo modo en que tantas otras familias de militares llegaron a donde llegaron después de la guerra. Habíamos vivido en bases de la Fuerza Aérea de Mississippi, California y Texas. Nuestra madre tenía su título y hacía sustituciones de profesora en todos esos estados. A nuestro padre no lo habían destinado a Corea, sino a un trabajo de oficina en el país, en los cuerpos de intendencia. Se le permitió quedarse porque lo habían condecorado por acciones de combate, pero no había superado el grado de capitán. En determinado momento – cuando tenía treinta y siete años y vivíamos en Great Falls –, decidió que la Fuerza Aérea no le ofrecía ya un gran futuro y que, después de haber dedicado veinte años a la vida militar, era hora era de cobrar la pensión y de licenciarse. Razonó que la falta de interés por la vida social de nuestra madre, su renuencia a invitar a la gente de la base a cenar en casa, podía haberle impedido progresar en el escalafón, y puede que no le faltara razón. La verdad, creo, es que si hubiera habido alguien a quien nuestra madre hubiera podido admirar, quizá le habría gustado el lugar. Pero a ella nunca se le ocurrió que pudiera haber nadie de esas características. «Ahí fuera sólo hay vacas y trigo», decía. «No hay una sociedad verdaderamente organizada». En cualquier caso, creo que nuestro padre estaba cansado de la Fuerza Aérea y Great Falls le gustaba como un lugar donde poder salir adelante, incluso sin vida social. Decía que quería hacerse masón.

Era la primavera de 1960. Mi hermana, Berner, y yo teníamos quince años. Estudiábamos en la Lewis (por Meriwether Lewis) Junior High School, que estaba lo bastante cerca del río Missouri para que desde los altos ventanales yo viera la superficie reluciente del agua, los patos y las aves agrupadas sobre ella, y pudiera vislumbrar Chicago, Milwaukee y la estación de Saint Paul, donde los trenes de pasajeros ya no se detenían, y alcanzar un atisbo del Aeropuerto Municipal de Gore Hill, de donde partían dos vuelos diarios, y al otro extremo, río abajo, divisara la chimenea de la fundición y la refinería de petróleo que estaban más arriba de las cascadas que daban nombre a la ciudad. En días claros, veía incluso los picos brumosos y nevados de la cordillera oriental, a cien kilómetros a lo lejos, que se extendía hacia el sur en dirección a Idaho y en dirección norte hasta Canadá. Mi hermana y yo no teníamos ni idea de lo que era «el Oeste», salvo lo que veíamos en la televisión, ni de lo que era Norteamérica, en realidad, aunque dábamos por descontado que era el mejor sitio del mundo donde poder estar. Nuestra vida real era la familia, y los dos formábamos parte de su laxo bagaje. Y debido al desarraigo creciente de nuestra madre, su retraimiento, su sentimiento de superioridad y su deseo de que Berner y yo no nos acomodáramos a la «mentalidad pueblerina» que en su opinión sofocaba la vida de Great Falls, no teníamos una vida parecida a la de la mayoría de los niños, que habría incluido amigos que visitar, una ruta de reparto de periódicos, boy scouts y bailes. Si nos acomodábamos a aquella vida, pensaba nuestra madre, inevitablemente aumentarían las posibilidades de que los dos acabáramos quedándonos donde estábamos. También era cierto que si tu padre estaba en una base militar – vivieras donde vivieras – siempre tenías menos amigos y raras veces llegabas a conocer a tus vecinos. Todo lo hacíamos en la base, ir al médico, al dentista, a la peluquería, al colmado. La gente lo sabía. Y sabía que no ibas a quedarte mucho tiempo allí, así que para qué molestarse en llegar a conocerte. Las bases llevaban en sí un estigma, como si la gente como es debido no necesitara saber nada de lo que se desarrollaba dentro de ellas, o que la asociaran con ellas de modo alguno; además, mi madre era judía y tenía aspecto de emigrante, y en cierto modo era también una bohemia. Era algo de lo que todo el mundo hablaba, como si proteger a los Estados Unidos de sus enemigos no fuera una labor decente.

A mí, sin embargo, me gustaba Great Falls, al menos al principio. La llamaban «ciudad eléctrica», porque las cascadas producían electricidad. Se diría que era un lugar tosco, honrado y remoto, aunque seguía formando parte del país sin límites en el que ya vivíamos. A mí no me gustaba mucho que las calles tuvieran números en lugar de nombres, lo cual era confuso, y, según mi madre, se debía a que era una ciudad diseñada por banqueros avaros. Y por supuesto los inviernos eran gélidos e inacabables, y el viento azotaba desde el norte como un tren de mercancías, y la mengua de luz habría desmoralizado a cualquiera, incluso a los espíritus más optimistas.

Pero la verdad es que Berner y yo no nos sentíamos de ningún sitio en particular. Cada vez que nuestra familia se mudaba a una población nueva – a alguna de las muchas y lejanas de nuestra geografía– y nos asentábamos en una casa alquilada, y nuestro padre se ponía el uniforme azul recién planchado y se iba en el coche a la base que le había tocado en suerte, y nuestra madre empezaba a trabajar en algún puesto docente, Berner y yo tratábamos de pensar el lugar del que diríamos que procedíamos en caso de que alguien nos preguntara. Practicábamos diciéndonoslo el uno al otro camino de cualquiera que fuera el nuevo colegio que nos hubiera tocado esa vez. «Hola, somos de Biloxi, Mississippi.» «Hola, soy de Oscoda. Está más al norte, en Michigan.» «Hola, vivo en Victorville.» Yo intentaba aprender los elementos básicos que los demás chicos conocían, y hablar como ellos, captar las expresiones de argot, andar por ahí como si me sintiera muy seguro estando donde estaba y como si nada pudiera sorprenderme. Y Berner hacía lo mismo. Luego nos mudábamos a cualquier otro sitio, y Berner y yo volvíamos a tratar de ubicarnos una vez más. Crecer de esta manera, lo sé, puede dejarte al margen de las cosas y a la deriva, o bien animarte a ser maleable y a adaptarte, algo que mi madre desaprobaba, ya que ella no lo hacía y mantenía cierta idea de un futuro diferente más acorde con el que siempre había imaginado antes de conocer a mi padre. Nosotros – mi hermana y yo– éramos personajes secundarios en un drama que ella veía desplegarse ante sus ojos de forma incesante.

Consecuentemente, lo que a mí me empezó a importar de verdad fue el colegio, algo que constituía un hilo constante en mi vida, además de mis padres y mi hermana. Nunca quería que se acabara el colegio. Me pasaba dentro de él todo el tiempo que podía, leyendo detenidamente todos los libros que nos daban, estando siempre al lado de los profesores, imbuyéndome de los olores escolares, que eran idénticos en todas partes y distintos de todos los demás. Saber cosas se convirtió en algo muy importante para mí, con independencia de cuáles fueran esas cosas. Nuestra madre sabía cosas y las apreciaba. Yo quería ser como ella a este respecto, ya que sería capaz de conservar las cosas que sabía, y éstas me acreditarían como alguien polifacético y prometedor, características que eran muy importantes para mí. No importaba si no pertenecía a aquellos lugares: pertenecía a sus colegios. Era bueno en lengua y literatura, en historia, en ciencias y en matemáticas, materias en las que también mi madre era buena. Cada vez que levantábamos el campo y nos mudábamos, lo único que era capaz de infundirme miedo de aquella circunstancia de la vida era que por una u otra razón no pudiera volver al colegio – fuera éste cual fuera –, o que el hecho de marcharme haría que me perdiera algún saber crucial capaz de asegurarme el futuro y que no pudiera obtenerse en ningún otro sitio. O que tuviéramos que irnos a algún sitio donde no existiera ningún colegio para mí. (En cierta ocasión se habló de Guam.) Me daba miedo acabar no sabiendo nada, no tener nada en que basarme, nada que pudiera distinguirme. Estoy seguro de que todo eso era herencia de mi madre, que albergaba el temor de una vida sin recompensa. Aunque también podría haber sido que nuestros padres, atrapados en el torbellino de la confusión cada día más densa de sus propias vidas jóvenes – no estando hechos el uno para el otro, probablemente no deseándose físicamente como lo habían hecho de forma breve al principio, convirtiéndose más y más en satélites del otro y acabando por sentir un resentimiento mutuo sin ser demasiado conscientes de ello –, no nos ofrecieron a mi hermana y a mí nada muy sólido a lo que aferrarnos, que es lo que se supone que los padres tienen que ofrecer a sus hijos. Pero culpar a los padres de las dificultades de tu propia vida al final no te lleva a ninguna parte.

3

Cuando nuestro padre se licenció de la Fuerza Aérea a principios de la primavera, todos estábamos interesados en la campaña presidencial que tenía lugar en aquellos días. Nuestros padres estaban los dos a favor de los demócratas y de Kennedy, que pronto resultaría elegido. Mi madre decía que a mi padre le gustaba Kennedy porque creía que tenía cierto parecido con él. Mi padre sentía una profunda antipatía por Eisenhower por razones que tenían que ver con los bombarderos norteamericanos sacrificados para «ablandar a los teutones» tras las líneas enemigas el Día D. Y a causa de su silencio traidor sobre MacArthur, a quien mi padre reverenciaba, y porque se sabía que su mujer era una «borrachina».

También le disgustaba Nixon. Era un «tipo frío», «parecía italiano» y era un «cuáquero guerrero», lo cual lo convertía en un hipócrita. También le disgustaban las Naciones Unidas: eran demasiado caras y permitían que comunistas como Castro (a quien llamaba «actor de pacotilla») tuvieran voz en el mundo. Tenía una fotografía enmarcada de Franklin Delano Roosevelt en la sala, en la pared de encima del piano espineta Kimball y el metrónomo de caoba y latón, que no funcionaba pero estaba en la casa cuando entramos a vivir en ella. Elogiaba a Roosevelt por no dejarse vencer por la polio, por matarse a trabajar para salvar al país, por sacar a los parajes remotos de Alabama de la Edad Media con la REA[3], y por soportar a la señora Roosevelt, a quien mi padre llamaba «la Primera Mema».

Mi padre vivía con una fuerte ambivalencia el hecho de ser de Alabama. Por una parte, se tenía a sí mismo como un «hombre moderno» y no como «un paleto», como él decía. Defendía opiniones modernas sobre muchas cosas: la raza, por ejemplo, al haber trabajado codo con codo con negros en la Fuerza Aérea. Pensaba que Martin Luther King era un hombre de principios, y que la Ley de Derechos Civiles de Eisenhower era de una necesidad inaplazable. Y pensaba que los derechos de las mujeres necesitaban también un empujón, y que la guerra era una tragedia y un despilfarro que él conocía muy bien.

Por otra parte, cuando nuestra madre decía algo despectivo sobre el Sur – lo que sucedía a menudo–, él se quedaba pensativo y declaraba que Lee y Jeff Davis habían sido «hombres de fortuna», pese a que la causa les hubiera hecho errar. Muchas cosas buenas venían del Sur – afirmaba–, no sólo la desmotadora y el esquí acuático. «Tal vez puedas nombrarme una», decía mi madre. «Excluyéndote a ti, por supuesto.»

En cuanto dejó de ponerse el uniforme azul y de ir a la base, nuestro padre encontró un trabajo de vendedor de coches Oldsmobile nuevos. Sentía que era un vendedor nato. Su personalidad cálida – alegre, acogedora, campechana, segura, locuaz – atraería a los desconocidos y le haría fácil lo que para otra gente era difícil. Los clientes confiarían en él porque era sureño, y a los sureños se les conocía por ser más prácticos y realistas que la gente callada del Oeste. El dinero empezaría a entrar en cuanto acabara la temporada álgida del modelo y entraran en escena los grandes descuentos que pulverizarían los precios. En el trabajo le dieron un Oldsmobile Super-88 gris y rosa para que lo utilizara en las demostraciones, y que él aparcaba enfrente de nuestra casa en First Avenue SW, donde hacía además su labor publicitaria. Nos llevaba a dar paseos en él a Fairfield, hacia las montañas, y al este hacia Lewistown, y al sur en dirección a Helena. «Controles de orientación e informativos», llamaba a estas salidas exploratorias, aunque sabía muy poco de cualquiera de los parajes de los alrededores, y en realidad muy poco de coches, si se exceptuaba conducirlos, que le encantaba. Pensaba que era fácil para un oficial de la Fuerza Aérea conseguir un buen empleo, y que debería haberlo hecho nada más volver de la guerra. Habría prosperado bastante más en cualquier profesión civil.

Con nuestro padre fuera de la Fuerza Aérea y con un trabajo normal y corriente, mi hermana y yo creímos que nuestra vida tal vez había alcanzado al fin un equilibrio estable. Llevábamos cuatro años en Great Falls. Mi madre se desplazaba todos los días lectivos a la pequeña población de Fort Shaw, donde daba clases en penúltimo año de primaria. Nunca hablaba de su trabajo, pero parecía gustarle y a veces hablaba de otros profesores y comentaba que eran gente muy entregada a su tarea (aunque, aparte de eso, no parecía sentir el menor interés por ellos y nunca quiso que vinieran a casa a visitarla, del mismo modo que nunca quiso que nos visitara gente de la base). Al final del verano me veía ya empezando en la Great Falls High School, donde sabía que había un club de ajedrez y una sociedad de debates, y donde también podría aprender latín, ya que era demasiado pequeño y enclenque para practicar algún deporte; no me interesaba ninguno, de todas formas. Mi madre decía que esperaba que Berner y yo fuéramos a la universidad, pero que tendría que ser gracias a nuestro propio talento, porque ellos nunca tendrían el dinero suficiente. Aunque, decía, Berner tenía ya una personalidad demasiado parecida a la suya para conseguirlo, y lo que trataría de hacer probablemente era casarse con algún chico con carrera. En una casa de empeños de Central Avenue encontró varios banderines universitarios, y los colgó de nuestras paredes. Eran banderines que a otros jóvenes se les habían quedado anticuados. En mi cuarto colgó los de Furman, Holy Cross y Baylor. Y en el de Berner los de Rutgers, Lehigh y Duquesne. Nosotros, por supuesto, no sabíamos nada de esas universidades, ni siquiera en qué sitios estaban, aunque yo imaginaba muy bien cómo eran: edificios de ladrillo viejo con árboles frondosos, un río y un campanario.

Para entonces Berner había empezado a cambiar y ya no era tan fácil llevarse bien con ella. No estábamos en la misma clase desde primaria, porque se consideraba poco conveniente que los mellizos estuvieran juntos todo el tiempo, aunque nosotros siempre nos habíamos ayudado con los deberes y nos había ido muy bien. Ahora se pasaba mucho tiempo en su cuarto, leyendo revistas de cine que compraba en el Rexall, y obras como Peyton Place y Bonjour tristesse, que lograba traer a hurtadillas a casa de no se sabe dónde. Contemplaba su pez en el acuario, y escuchaba música en la radio, y no tenía amigos, como yo tampoco los tenía. A mí no me importaba no estar con ella y llevar una vida distinta, con mis propios intereses y pensamientos sobre el futuro. Berner y yo éramos mellizos dicigóticos – ella había nacido seis minutos antes – y no nos parecíamos nada. Ella era una chica alta, huesuda, desmañada, toda llena de pecas – zurda, y yo diestro–, con verrugas en las manos, ojos verde gris – como nuestra madre y yo –, granos, cara plana y una barbilla pequeña que no era bonita. El pelo lo tenía castaño y áspero, con raya en medio, y la boca sensual – como la de nuestro padre–, y muy poco vello en otras partes del cuerpo – en piernas y brazos–, y casi nada de pecho, al igual que nuestra madre. Solía llevar pantalones, y encima un pichi que la hacía parecer más grande de lo que era. A veces llevaba guantes de encaje blancos para taparse las manos. También sufría de alergia, y llevaba en el bolsillo un inhalador Vicks, y en casa siempre olía a Vicks cuando te acercabas un poco a su cuarto. Mi hermana, para mí, era como una combinación de nuestros padres: la estatura de mi padre y los rasgos de mi madre. A veces me sorprendía pensando en Berner como un chico mayor que yo. Otras, deseaba que se pareciera más a mí para que así fuera más amable conmigo, y pudiéramos estar más unidos. Pero nunca quise parecerme a ella.

Yo, en cambio, era más pequeño y esbelto, con pelo castaño y liso con raya a un lado, y piel suave con muy pocos granos; rasgos «bonitos», más parecidos a los de nuestro padre, pero delicados como los de nuestra madre. Y me gustaba ser así, lo mismo que me gustaba la forma en que nuestra madre me vestía: pantalones caqui y camisas limpias y planchadas y zapatos Oxford del catálogo de Sears. Nuestros padres hacían bromas sobre Berner y sobre mí diciendo que veníamos del lechero y del cartero, que éramos «retales». Aunque creo que sólo se referían a Berner. En los últimos meses Berner se había vuelto muy sensible acerca de su físico, se mostraba más descontenta con todo, como si algo le hubiera ido mal en la vida en un corto período de tiempo. En mi recuerdo había un tiempo en el que mi hermana había sido una niña corriente, feliz, guapa, con la cara llena de pecas, que tenía una sonrisa maravillosa y que sabía hacer muecas con las que nos hacía reír a todos. Pero ahora se mostraba escéptica respecto de la vida, lo cual le hacía ser sarcástica y muy diestra en poner de manifiesto mis defectos, pero sobre todo la hacía parecer siempre enfadada. Ni siquiera le gustaba su nombre, a mí sí; me parecía que la hacía única.

Cuando llevaba un mes vendiendo Oldsmobiles, mi padre se vio envuelto en un accidente de tráfico menor – un choque por detrás– en el coche con el que hacía la demostración – que conducía con exceso de velocidad–, y en la base con la que se suponía que ya no tenía nada que ver. Luego se puso a vender Dodges y trajo a casa un precioso Coronet marrón y blanco de capota rígida, con lo que habían dado en llamar «conducción de sólo apretar un botón», elevalunas eléctricos y asientos giratorios, aletas de última moda, luces traseras rojas y llamativas y antena larga y bamboleante. Aquel coche estuvo aparcado también enfrente de casa durante tres semanas. Berner y yo nos montábamos en él y poníamos la radio, y mi padre nos llevaba a dar paseos más a menudo; bajábamos las cuatro ventanillas y dejábamos que el aire nos entrara a raudales. En varias ocasiones nos llevó a la Senda de los Contrabandistas, donde nos dejó conducirlo, y nos enseñó a ir marcha atrás y a hacer girar las ruedas de forma correcta cuando patinaban en el hielo. Por desgracia

no vendió ni un solo Dodge y llegó a la conclusión de que un lugar como Great Falls – una ruda ciudad rural de tan sólo cincuenta mil habitantes, rebosante de suecos frugales y de alemanes recelosos, y con sólo un pequeño porcentaje de gente adinerada dispuesta a gastarse el dinero en coches caprichosos – no era el más apropiado para que él se dedicara a ese negocio. Se despidió, pues, y consiguió un trabajo de vendedor de coches de segunda mano – los vendía y los cambiaba – en una parcela cercana a la base. Los aviadores estaban siempre a la cuarta pregunta, divorciándose, con querellas, casados de nuevo, encarcelados y necesitados de dinero. Así que compraban y trocaban automóviles casi a modo de moneda. Podía ganarse dinero estando en medio, una posición que a mi padre le gustaba. Además, los pilotos y miembros de la Fuerza Aérea siempre se mostraban dispuestos a hacer tratos con un ex oficial, que entendía su particular problemática y no los despreciaba en absoluto, como hacían otras gentes de la ciudad.

Al final tampoco duró en este trabajo. Aunque en dos o tres ocasiones nos llevó a Berner y a mí a la parcela de los coches para enseñarnos cómo era aquello. No había nada que nosotros pudiéramos hacer allí más que vagar por entre las hileras de coches, en aquella brisa caliente y aplastante, bajo las banderolas aleteantes y los intermitentes plateados, mirando el tráfico de la base que discurría ante ellos desde los pasillos entre carrocerías y carrocerías que se achicharraban al sol de Montana. «Great Falls es una ciudad de coches usados, no de coches nuevos », decía nuestro padre, con las manos en las caderas, en las escaleras de la pequeña oficina de madera donde los vendedores esperaban a los clientes. «Los coches nuevos te convierten enseguida en un indigente. En cuanto sales de este aparcamiento con el coche has perdido mil dólares.» Aproximadamente por estas fechas – finales de junio– dijo que estaba pensando en hacer un viaje a Dixie, a ver cómo estaban allí las cosas, cómo iban las cosas en aquella tierra de «laterales izquierdos». Nuestra madre le dijo que aquél era un viaje que tenía que hacer por su cuenta, sin llevarse a los niños, y eso le molestó mucho. Y le dijo también que ella tampoco tenía intención de acercarse lo más mínimo a Alabama. Mississippi había sido suficiente. La situación de los judíos era incluso peor que la de los negros, que al menos eran de allí. En su opinión, Montana era mucho mejor porque nadie sabía siquiera lo que era un judío, lo cual zanjaba la discusión. La actitud de nuestra madre ante el hecho de ser judío era que a veces era una carga y otras algo que la distinguía de los demás de un modo que ella juzgaba aceptable. Pero nunca era algo bueno en todos los aspectos. Berner y yo no sabíamos lo que era una persona judía, aparte de que nuestra madre lo era, lo cual, según normas ancestrales, nos hacía oficialmente judíos, que era mejor que ser de Alabama. Nosotros debíamos considerarnos «no practicantes» o «desarraigados », nos decía. Ello significaba que celebrábamos la Navidad y el Día de Acción de Gracias y la Semana Santa y el Cuatro de Julio, y que no íbamos a la iglesia, lo cual estaba muy bien porque, de todas formas, no había ninguna sinagoga en Great Falls. Algún día todo aquello quizá tuviera algún sentido, pero en aquel momento no era el caso.

Cuando nuestro padre estuvo intentando vender coches de segunda mano durante un mes, un día volvió a casa con uno que se había comprado para él, cambiándolo por nuestro Mercury del 52. Era un Chevrolet Bel Air del 55 rojo y blanco, que había comprado en el negocio de coches de segunda mano donde había trabajado. «Un buen trato.» Dijo que tenía pensado empezar un nuevo trabajo vendiendo granjas y ranchos, algo de lo que reconoció no saber nada, pero se había inscrito en un curso que iba a impartirse en el sótano de la YMCA. Los otros hombres que estuvieran con él en las clases le echarían una mano. Su padre había sido tasador de madera, así que confiaba en tener buena mano para las cosas «de las tierras salvajes»; mejor, en todo caso, de la que tenía para las cosas de ciudad. Además, con la elección de Kennedy en noviembre, se abría un período de vacas gordas, y lo primero que la gente tendría ganas de hacer era comprar tierra. No se estaban haciendo muchas transacciones por la comarca, a pesar de que parecía haber mucha tierra por vender en los alrededores. Los porcentajes de la venta de coches usados, según supo, resultaban una miseria para todo el mundo menos para el patrón. Dijo que no sabía por qué tenía que ser el último en enterarse de aquellas cosas, y nuestra madre estuvo de acuerdo.

Mi hermana y yo, por supuesto, no lo sabíamos entonces, pero nuestros padres debían de haberse dado cuenta de que habían empezado a alejarse el uno del otro por aquella época – después de que nuestro padre hubiera dejado la Fuerza Aérea y supuestamente se hubiera puesto a buscar un lugar para él en el mundo –, y el hecho de darse cuenta de que se veían diferentes probablemente les hizo empezar a entender que sus diferencias no iban a menguar sino a hacerse más grandes. Todas las mudanzas intranquilas, congestionadas, tumultuosas, de base en base durante años, teniendo que criar sobre la marcha a sus dos hijos, les habían permitido posponer la toma de conciencia de algo de lo que debían haber tenido conciencia desde el principio, probablemente más en el caso de ella que en el de él: lo que al principio les había parecido insignificante se había convertido en algo que a ella, al menos, no le gustaba en absoluto. El optimismo de él, el retraimiento escéptico de ella. Lo sureño en él, lo judío emigrante en ella. La falta de educación en él, la preocupación de ella a ese respecto, y su sentido de insatisfacción por no verse colmada en ese terreno. Cuando ambos se dieron cuenta de ello (o cuando ella se dio cuenta de ello) – reitero que fue después de que mi padre aceptara licenciarse y que cambiara nuestra progresión hacia delante –, empezaron a experimentar una tensión y unos presagios distintos en cada uno de ellos, y en absoluto compartidos. (Esto quedó registrado en varias cosas que escribió mi madre, y en su crónica.) Si hubieran permitido que las cosas siguieran la senda seguida por millares de otras vidas – la cotidiana senda que conduce normalmente a la separación –, nuestra madre habría hecho las maletas y nos habría montado a Berner y a mí en el tren de Great Falls con destino a Tacoma, de donde ella era oriunda, a Nueva York o a Los Ángeles. Si hubiera hecho tal cosa, los dos – cada uno por su lado – habrían tenido una oportunidad de llevar una buena vida en el ancho mundo. Mi padre tal vez habría vuelto a la Fuerza Aérea, ya que dejarla había sido un golpe duro para él. Y podría haberse casado con alguien diferente. Mi madre, por su parte, podría haber vuelto a estudiar una vez Berner y yo hubiéramos ido a la universidad. Podría haber escrito poesía y seguido sus aspiraciones tempranas. El destino les habría repartido mejores cartas.

Sin embargo, si quienes estuvieran contando esta historia fueran ellos, ésta sería lógicamente diferente, y en ella serían los protagonistas de los acontecimientos por venir, y mi hermana y yo los espectadores, que es una de las cosas que los hijos son respecto de sus padres. El mundo no suele pensar que los atracadores de bancos pueden tener hijos, aunque muchos los tienen. Pero la historia de estos hijos – la de mi hermana y la mía, en este caso – sólo les incumbe a ellos calibrarla, desglosarla y juzgarla. Años después, en la facultad, leí que el gran crítico Ruskin escribió que la composición es la disposición de cosas desiguales. Lo que significa que el autor de la composición es quien determina qué es igual a qué, y qué importa más y qué es lo que puede dejarse a un lado del paso veloz de la vida hacia delante.

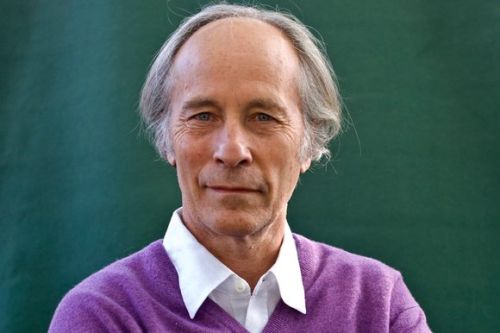

(Fragmento del libro Canadá, de Richard Ford, publicado por la editorial Anagrama)

[1] Del sudeste de los Estados Unidos. (N. del T.)

[2] . Personajes de radio y televisión muy populares de la época.

(N. del T.)

[3] Rural Electrification Administration: plan del presidente Roosevelt para llevar la electricidad a las zonas rurales más aisladas y deprimidas. (N. del T.)