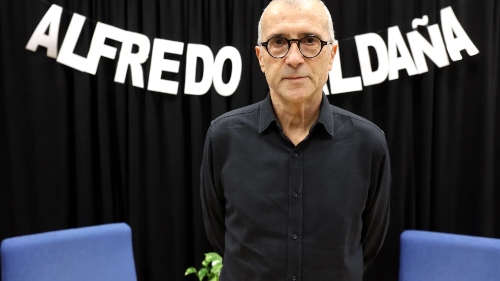

“Alfredo Saldaña es, como todos sus lectores saben muy bien, un escritor político, deliberadamente crítico e incómodo”, cuenta Nacho Escuín, reflejando parte de una poética distinta a la convencional, próxima a la voz de los sin voz, de parte de ellos al menos, o con esa intención, por decirlo, desde otros tiempos, con Claudio Gallastegui. Y, en efecto, su poesía, ahora reunida en esta antología necesaria (sus libros andaban inencontrables), se suma a la de esos escritores diferentes, no solo en sus textos, sino en su actitud ante la vida, pienso en Javier García o, con otras modulaciones más públicas, en Jorge Riechmann y Antonio Méndez Rubio.

Alfredo Saldaña asume esa voz de los desposeídos por alienados —sin ser un poeta político al estilo de Ángel González o narrativo (traumatizado por el asesinato del hermano, pobreza y Guerra Civil)—, sino por el propio vértigo y por esa extensión de quien mira solidariamente a los lados, pues esos lados son el mismo. Saldaña viene marcado por actitud crítica y resistente contra la aceptación del pensamiento único, de la democracia por la democracia subsumida en el voto cada cuatro años, entre otras cosas, es decir, de las cosas por las cosas, desde el pensar de nuevo al otro, o replantearse el yo con su poesía necesaria, nunca obtusa, abstrusa o, si me perdonan, pretenciosa en lo metalingüístico. Y decir yo es decir ahondamiento, abisalidad, por contarlo con ese Romper el límite. La poesía de Roberto Juarroz (2022), donde ha extendido y congraciado su poesía desde esa otra dimensión distinta que ha estudiado, asumido en su verticalidad, pero también en su horizontalidad (donde se ha congraciado): “escribir desde la soledad solidaria con los otros, escribir desde la desposesión y la distancia de uno mismo, /escribir desde la diferencia, desde la orilla, desde el otro lado”.

Ya hemos dicho que no es un poeta al uso, sino adentrado y resistente, o resistente desde el adentramiento, sin molinismos, sin Miguel de Molinos, para que se entienda, o sin Edmond Jabès, pues no es un hermético, ni místico, pero sí un agónico con sentido de la historia y de la posmodernidad. El propio hecho de su verso se propone porque “El poema entonces quiere únicamente /sanar la herida de una existencia disociada de su voz”, o hablar desde el yo y su circunstancia, con empatía, en el adentramiento de lo sufrido y visto padecer en otros en la historia; no es solo el yo, sino el yo-otro con la resistencia crítica de lo pensado en su identidad o correspondencia. Y así el tautograma en la Amargura Púrpura de los Infelices frente al Aloe Purpurea Laevis.

“Es un tiempo de decir, de conocer”, canta Alfredo Saldaña, y romper la mala pedagogía de una “educación torcida y lamentable”, rememora. A veces ese (esos) poema(s) en crisis, hecho(s) de la herida, se hunden hacia la evaporización del yo, cantó Baudelaire en sus Cohetes y Mi corazón al desnudo. Lo muestra en el emocionante Argumento o adentramiento, cuando se encuentra en el anticipo de la última vuelta del camino y se piensa, sospecha y canta con un estupendo poema (muy duro), La traición del lenguaje, para asustarnos un poco, porque su poesía, de tanto pensarse y mirar la voz del sometido, de lo sometido, se ha hecho trágica y ha sorteado la sensorialidad. Su poética es un mensaje agónico, olvidado el escapulario o sortilegio, resistencia crítica o decirse por el desmoronamiento de las “palabras gastadas por el tiempo”, el grito para salir de ello o por lo menos contarlo, curarse de ser. Sanar la herida es decirse, aunque no sea sanarse, y por eso llega esta estupenda antología donde se han leído bien sus versos, para quien guste paladear los complejos vericuetos del hombre desde el goce lacaniano del dolor como placer, eros y muerte, placer doloroso. Y donde Abandono muestra el juego entre llegar e irse, con la herida de quien se resiste, ahí está la verdad del poema y de su poesía en este momento de la vida inaceptable, su tragedia y parte de su poética, ese llegar a ser, y llegar a ser en la belleza, para desaparecer. Y si no me creen, lean, por favor, Lamento por los vencidos; y si aún tienen tiempo y capacidad para soportar el dolor que algunos no quieren ver (otra parte de su poética), vayan a Fosa común, porque la poesía de Saldaña rezuma ese compromiso y verosimilitud de los elegíacos auténticos, sea por el yo, sea por el otro, desde la responsabilidad de decir, pero también del saber decir o decirse en una fuerte simbiosis con que interrogar al lector: “preguntas que uno debe no plantearse si lo que desea es dormir tranquilo”. Errancia, lenguaje, laberinto, “desheredados de la tierra”, denuncia de los “sicarios de los manos limpias”, contra los que alza la “insumisión: poesía”, el grito del yo desheredado o de los desheredados. Y es que, entre la autognosis y la reivindicación, entre la reflexión y la insoportable levedad del ser, resulta que Saldaña, más allá de su inconformismo (o por ello) es un buen poeta en crisis y crítico, necesario, necesitado de esta antología, pues sus lectores nos perdíamos o no lo encontrábamos en su dispersión, hasta hoy. Ahora sí, gracias a este cultivo intensivo de sus mejores poemas podemos estar seguros de no habernos equivocado en el elogio, aunque nos duelan y sea doloroso atender a su dolor, el nuestro, el de otros. Por ahí anda para demostrarlo “en la espesura del bosque” o poco más allá ese “mundo dentro”, adentrado, lugar que se extiende hasta el atormentado vértigo del vacío en su precipicio dramático de quien (se) ha sentido mucho “sin estrategia”, en su “excavar” y “excavarse”. O, si gustan, entre el ser, el decir, decirse en el espejismo propio y de los otros, disolverse, con una poesía que esta antología ha hecho posible. Mostrado en su dimensión y, al fin, convencernos de que Alfredo Saldaña no es un profesor que en sus ocios deja caer versos, sino un poeta que así puede llamarse.

Alfredo Saldaña, Sanar la herida. Poesía 1983-2025, Madrid, Huerga & Fierro, 2025.