Querido profesor Souto, hoy por fin liquidaré al Meta, y tengo el propósito de que de esta confesión mía sea usted el primer destinatario, tras tantos años de sentirme obligado a guardar solo para mí tantas regurgitaciones de aborrecimiento.

Aunque soy persona de natural pacífico, desde que lo conocí sentí hacia él una inquina tan honda que se convirtió enseguida en la aversión que no tengo más remedio que llamar aniquiladora, decisiva. Hoy conseguiré por fin realizar lo que durante tantos años ha sido casi mi única idea estimulante.

La primera vez que coincidimos fue en un congreso, en un país del Caribe. Entonces yo todavía escribía novelas, pero aunque la crítica me respetaba, no vendía casi nada; él, más joven que yo, era eso que se dice “un autor de culto”, ya en aquellos años muy jaleado en las reseñas culturales y en los suplementos literarios.

Allí había bastantes escritores, pero entre los españoles que residíamos en el mismo hotel –con el Meta y yo, Gloria P. y Alicia S.- se estableció una relación particular, por la coincidencia en los desayunos y en determinados momentos de la jornada. Algunas noches cenábamos los cuatro juntos. Por aquella época él bebía mucho y se ponía pesadísimo.

- Vosotros no me queréis -repetía, una y otra vez- no me queréis nada.

- Que sí que te queremos, Paúl, mi vida - le decían Gloria P. y Alicia S..

Sin embargo él seguía, dale que te dale:

- A lo mejor vosotras me queréis un poco, pero Tuñón no me quiere nada, no me puede ver, se le nota- insistía.

- Anda, Pedro, cielo, dile a Paúl que le quieres un montón, para que se tranquilice de una vez- me pedían ellas con mucha sorna, pero a mí aquel beodo pelma me sacaba de quicio:

- Si sigues así no solo no te querré nunca, sino que te odiaré durante el resto de mi vida- repuse, sintiendo en mi boca el sabor pleno y verdadero de aquellas palabras.

Fue por entonces cuando le pusimos el mote “Meta”, de metaliterario, porque consideraba las cosas de la vida exclusivamente a través de la propia literatura, y solo mostraba interés hacia el posible vínculo entre lugares y literatos. Para él no existían los espacios por donde no había pasado un escritor famoso. Presumía de haber dormido en las mismas habitaciones hoteleras que sirvieron alguna vez de alojamiento a Karen Blixen, Tristan Tzara, Robert Walser y muchos otros más. “Aquí estuvieron Anaïs Nin y Henry Miller en el 33”, decía mientras paseábamos por el barrio antiguo, y hasta preguntaba a los sorprendidos viandantes sobre algún eventual recuerdo de aquellos añejos turistas. “Cuenta Naipaul que esto lo visitó con Paul Theroux a finales de los ochenta”, explicaba mientras atravesábamos una comarca selvática. A los de la recepción del hotel los mareaba en busca de posibles huellas de Hemingway o Paul Auster.

Gloria, Alicia y otros, como la idiota de mi sobrina Bibí, que lo considera un genio, aseguran que el Meta tiene mucho sentido del humor, pero según ha ido pasando el tiempo yo he ido viendo en él más bien una disposición irónica patosa, ignorante de lo que no esté teñido de literatura, y su convicción de que escribir sobre autores y peripecias literarias es suficientemente narrativo en sí mismo me parece demasiado ingenua y vacua. El caso es que él ha seguido escribiendo, cada vez con mayor eco y fortuna, y yo he ido encontrando cada vez menos lectores y mayor reticencia editorial. Y así, hasta que me fui de la literatura.

Cuando estaba todavía en activo como escritor, unos años después de aquel congreso caribeño, volví a coincidir con él en la feria del libro de un país centroamericano. Ambos participamos en una mesa redonda y él estaba ya tan satisfecho consigo mismo que se limitó a leer, durante casi media hora, el arranque de su último libro. Nos alojábamos en el mismo hotel, uno muy bueno que en la última planta tenía un servicio de bar gratuito para ciertos clientes. Él ya no bebía tanto, pero una tarde estábamos allí tomando algo mientras esperábamos que viniesen a recogernos. En el salón había tres niños, calculo que tendrían alrededor de los siete años, que no paraban de moverse y de jugar, aunque el lugar era tan grande que no molestaban. Sin embargo, el Meta los observaba con reprobación y les hizo señas para que se acercasen. Cuando los tuvo delante les preguntó, poniendo en la voz una intención dañina:

- ¿Vosotros sabéis que vuestros papás se van a morir?

Los niños lo miraron con extrañeza y luego se apartaron y murmuraban algo entre ellos, mientras nos contemplaban con un aire que me desasosegó. Ése es el estilo del gran sentido del humor que lo caracteriza.

Al día siguiente nos llevaron a visitar una zona de la selva donde habían instalado un teleférico silencioso que sobrevolaba el arbolado hasta lo alto de una colina. Las cabinas eran muy pequeñas y sencillas, artefactos de base sólida rodeados solamente por una balaustrada fina que permitía entrar en contacto directo con la atmósfera del lugar, escuchar los gritos de los monos, divisar los grandes pájaros multicolores. Íbamos nosotros dos solos y él llevaba en la mano un libro.

- Por aquí anduvo Bruce Chatwin cuando ya tenía el sida. No escribió nada acerca del lugar, pero seguramente echó una meada al pie de alguno de estos árboles - dijo.

Debajo de nosotros se divisaba la exuberancia del abismo vegetal y fue en aquel mismo momento cuando decidí intentar cargármelo. Nunca he matado a nadie ni he tenido impulsos homicidas, pero sentí que liquidar al Meta no pertenecía al universo del asesinato, sino a ese de las bellas artes de que habló Thomas de Quincey.

Sin embargo, todo asesino, aunque no sea profesional, debe ser cauteloso. Yo imaginé enseguida mi coartada. Simulé que perdía el equilibrio y la cabina se bamboleó. De inmediato me lancé sobre él gritando “¡Cuidado, que me caigo!”, y lo empujé con todas mis fuerzas obligándolo a rebasar la cadena que cerraba la parte trasera de elemental vehículo y sujetándome bien a la balaustrada.

Y el Meta cayó a la selva, desde treinta metros de altura.

Pero no se mató, ni siquiera se magulló. El libro que llevaba en la mano fue su protector en los sucesivos golpes contra las ramas, que fueron haciendo cada vez más lenta su caída. E incluso el libro llegó al suelo antes que su cabeza, amortiguando el golpe final. Como es lógico, aparenté consternación por haber sido la causa del accidente, pero él no llegó a sospechar lo que había habido de intención criminal en mi tropezón, e incluso mostraba muy ufano el libro, una biografía de Marguerite Duras que, según él, le había salvado la vida.

- Su verdadero apellido era Donnadieu - decía, como si esto lo explicase todo.

Aquel fracaso en mi primer intento de asesinato resultó muy deprimente para mí y hasta creo que fue uno de los factores iniciales en mi alejamiento de la literatura. No obstante, mi idea de eliminar al Meta se convirtió en una meta, qué bonito, y busqué surtirme de elementos capaces de ayudarme a hacerlo en alguna otra ocasión en la que coincidiésemos. Ni pistolas ni armas blancas, porque aborrezco la violencia sanguinaria, pero hay muchos otros medios: supe por Internet que la estricnina es perfectamente soluble en alcohol, y letal en una pequeña dosis, y me hice on line con una buena porción.

La ocasión para mi nueva tentativa surgió en esa conmemoración de la Residencia que congrega todos los veranos a muchas gentes de las artes y de las letras. Fui pronto y preparé dos mezclas tóxicas, una de vino blanco verdejo y otra de güisqui con mucho hielo, que es como al Meta le gustaba. No tardó en aparecer y me apresuré a acercarme a él para ofrecerle lo que prefiriese, pero rechazó los dos vasos:

- Ya no bebo nada- aclaró, tajante. -Mi vida ha cambiado en lo que toca al alcohol.

Y se alejó de mí para acercarse a alguien que lo saludaba con júbilo.

- No importa- dijo un periodista cultural muy influyente, que había sido testigo de la escena, -yo tomaré ese güisqui.

Me lo arrebató de las manos antes de que yo pudiese impedirlo, y se lo bebió de un trago.

- ¡Qué sed! –exclamó luego, y debieron de ser sus últimas palabras, porque yo me separé de él de inmediato.

A los quince minutos hubo revuelo en aquel lugar del jardín, poco después se escucharon los sonidos de una ambulancia, y a la media hora se nos indicó, a través de los altavoces, que razones muy graves, de fuerza mayor, obligaban a clausurar la fiesta, y que se nos rogaba que nos abstuviésemos de seguir consumiendo nada líquido o sólido. Como se sabe bien, la muerte del periodista fue atribuida a un atentado terrorista, cuyos autores no han sido todavía localizados, pero que por suerte solamente consiguieron contaminar uno de los vasos, donde al parecer han aparecido numerosas huellas digitales, ninguna significativa.

Pero por fin, de modo providencial, ha llegado para mí la oportunidad definitiva. Mi alejamiento de la literatura y mi mayor dedicación a mi empleo oficial facilitaron que fuese yo el encargado de controlar la edificación el monumento a Roberto Bolaño que va a alzarse frente a la estatua de Galdós, en el parque del Retiro.

El Meta, como último galardonado con el premio internacional que lleva el nombre del escritor chileno, va a ser el encargado de inaugurar el monumento, junto con los alcaldes de Madrid y de Santiago de Chile. La escultura no es muy grande, pero tiene envergadura suficiente como para destripar a quien encuentre debajo cuando se derrumbe.

Lo he calculado de manera muy meticulosa: la distancia a la que deberá encontrarse quien desvele la placa conmemorativa, en el pedestal; la pequeña carga explosiva, en determinado punto bajo la escultura, que haré estallar en el momento justo en que el Meta, a menos de un paso, haga correr la pequeña cortina; la caída de la escultura sobre él; su aplastamiento seguro. Lo veré todo con claridad, porque estaré muy cerca. Otra operación terrorista… No podemos vivir tranquilos…

Nota del comisario investigador: Esta misiva autógrafa de José Tuñón, al parecer nunca enviada y entregada a las autoridades por su sobrina, prueba, entre otros delitos, su autoría de la voladura de la estatua recién inaugurada, aunque el cálculo erróneo en la cantidad de explosivo hizo que la única víctima del desplome fuese precisamente él. Está probado que el profesor Souto, que le dio clases durante algunos cursos de la licenciatura, es totalmente ajeno al caso.

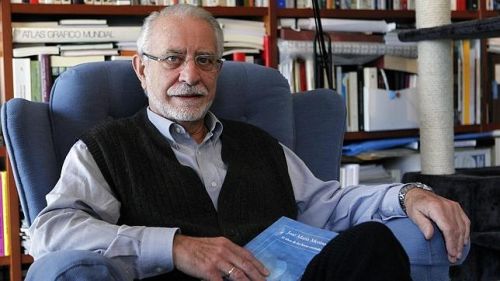

(Este texto forma parte del libro La trama oculta -Cuentos de los dos lados, con una Silva Mínima-, que será próximamente publicado por la editorial Páginas de Espuma)