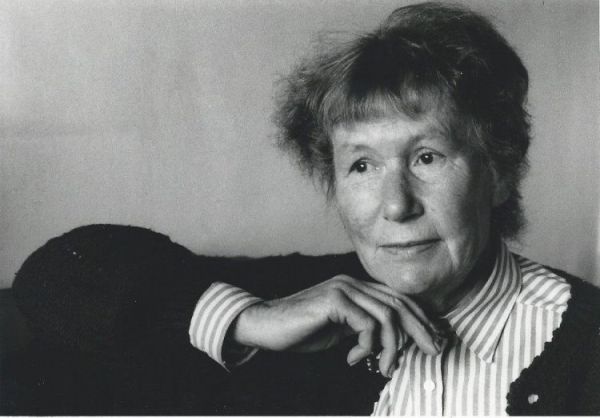

Son muchas las anécdotas de la vida de Penelope Fitzgerald que parecen alentarnos, inspirarnos, hacernos ver que todo puede suceder si se persevera en la escritura y que nunca es tarde para empezar. Nos fascinan su estilo, su manera de decir tantas cosas y de transmitir tantas emociones cuando parece que apenas cuenta nada, pero también nos atrae su biografía, ese empeño y esa tenacidad literaria que a veces parece derivar de una sana cabezonería; nos seducen su erudición y su calma, esa especie de impasibilidad (de inspiración se diría que oriental) que tal vez constituyó uno de los motivos para que aplazara durante tantos años una escritura que tuvo que haber empezado antes. Entre otras cosas, porque todo apuntaba a que iba a empezar antes. Todo parecía dispuesto, ordenado y preparado para que la señorita Penelope Knox escribiera nada más salir de la universidad, triunfara, y fuera una de las escritoras más sobresalientes de su generación. Y, en cambio, no fue así. Su primer libro, una biografía del pintor prerrafaelita Edward Burne-Jones, no lo publicaría hasta haber cumplido los cincuenta y ocho años, y su primera novela no aparecería hasta los sesenta. Cierto que a partir de ahí no paró: autora de nueve novelas, tres biografías, cuentos, ensayos, poemas, reseñas literarias y numerosísimas cartas, ganó el Booker en 1979 con su tercera novela, A la deriva, aunque ya había sido finalista del mismo premio con La librería (1978), y volvería a serlo con El inicio de la primavera (1988) y La puerta de los ángeles (1990). Cierto que se hizo mundialmente famosa con La flor azul, novela con la que ganó en EE.UU. el National Book Critics’ Circle Award, por delante de Don de Lillo o de Philip Roth, cuando ya tenía 80 años, y que ha contado con devotos como A.S. Byatt, que dice de Fitzgerald que es una legítima heredera de Jane Austen y que siempre fue una defensora acérrima de su literatura. Pero de Penelope Knox, una alumna brillante, que estudió en el Somerville College (Oxford), como Iris Murdoch y Dorothy L. Sayers, uno de los primeros colleges en aceptar mujeres estudiantes, y donde más tarde estudiaría también la propia A. S. Byatt, se esperaba un triunfo más temprano.

A este respecto, han sido varias las ocasiones en que después de hablar de su obra en un club de lectura o en la presentación de alguna de sus novelas, se me han acercado un par de asistentes y me han comentado que si Penelope Fitzgerald publicó su primera obra a los sesenta años, también queda tiempo para que ellos puedan hacer lo mismo. Ese consuelo es común entre los lectores que guardan una novela en el cajón o en algún rincón de su cabeza, y que ven que es posible empezar a publicar justo a la edad en que otros escritores más tempranos ya van dejando de hacerlo. Y quizá fuera por esa veteranía, por esa liberación que da la edad y que aleja aprensiones y complejos innecesarios, y, evidentemente, por la enorme amplitud de sus lecturas, por lo que Fitzgerald escribió lo que quiso y como quiso. Es fácil darse cuenta al leer cualquiera de sus libros de lo mucho que debió de disfrutar al escribirlos. No es raro detenerse en alguna línea, en un párrafo, y llegar a la conclusión de que hizo lo que literariamente creyó que debía hacer, al margen de escuelas y de influencias, sin pensar en lectores, críticos ni editores. Esa voluntad libérrima y desprejuiciada la llevó al éxito, si creemos que el éxito es la culminación feliz de la tarea o la obra que se desea llevar a cabo. Compuso sus novelas, todas ellas, con una autonomía completa que logró que cada una sea una pieza exclusiva y extraordinaria, deleitable y absolutamente única, sin comparación posible con ninguna otra obra, ni de su época ni posterior. Y ni siquiera con el resto de las obras firmadas por la misma autora. Cada novela marca un inicio categórico en su carrera, como si con cada nueva frase comenzara con el ímpetu y la osadía que suelen caracterizar las primeras novelas. Como ella misma afirmaba, era «una vieja escritora que nunca fue una joven escritora». Y la osadía de esa «joven escritora» ya adulta se descubre en cada nueva entrega. El espíritu narrativo de Fitzgerald no se agota, no va perdiendo fuelle ni se va anquilosando: su deseo de escribir es tan fuerte que a los sesenta años parece rezumar la energía y el vigor que tendría un adolescente instruido.

Lo que no quiere decir que no podamos reconocer una fidelidad en su estilo. Unas particularidades que, claramente, vienen a conectar y a enlazar la heterogeneidad de su producción. En sus obras se habla de la imposibilidad del entendimiento humano, de personajes que residen en los límites, de amantes que no se comprenden, de artistas y escritores románticos, de profesores que han perdido la fe, de seres que parecen no pertenecer a la sociedad en que viven ni comprender el mundo en que todos los demás se mueven con tanta aparente facilidad. Su universo literario está dividido entre los exterminadores y los exterminados. Cuando en 1979 ganó de manera inesperada el Booker con su novela A la deriva, a la edad de 63 años, les dijo a sus amigos: «Ya sabía yo que era una outsider». Y también son outsiders sus protagonistas, tanto los reales de sus biografías como los ficticios de sus novelas. En una ocasión, dijo: «Me siento atraída hacia la gente que parece haber nacido vencida o profundamente perdida». Y así lo refleja en sus personajes, como el protagonista de la magnífica El inicio de la primavera, Frank Reid, un impresor inglés perdido en los albores de la Revolución rusa que un día regresa a su casa para descubrir que su mujer se ha ido, le ha abandonado, y se ha llevado con ella a dos de sus tres hijos. Frank comprende entonces que todos los demás saben algo importante (importante para su propia vida y que él desconocía) y se siente desorientado, como si le hubieran subido a un escenario para interpretar una obra de la que desconoce el texto, el argumento y el desenlace, mientras observa cómo, de una manera casi trágica, todos los que le rodean conocen cada detalle del libreto a la perfección.

Quizá por esta especialidad de la que estamos hablando resulte tan común que nos planteemos mientras leemos sus obras una pregunta recurrente: «¿cómo lo hace?». Cómo es posible que con tres pinceladas, con esas frases directas que parecen contarlo todo sin haber explicado nada, se nos revelen detalles tan certeros de los personajes, de su personalidad, de su voluntad, de su naturaleza e incluso de su aspecto físico, sin que seamos capaces de descubrir en qué párrafo concreto hemos recibido tanta información. Cómo se nos ha llevado a través de la trama planteada sin que nos hayamos percatado de su arranque ni de su exposición, y cómo vamos descubriendo que la trama se complica, que va ganando implicaciones y derivaciones, hasta llegar a un desenlace que nunca es definitivo, en ningún caso, porque la impresión con la que se queda el lector en la última página es la de que aún sucederá mucho más y la de que sabe mucho más de lo que se le ha contado.

Lo cierto es que a Fitzgerald no le gustaba dar demasiadas explicaciones en sus novelas porque pensaba que hacerlo era un insulto para sus lectores. No obstante, como es de imaginar, conocía a sus personajes a la perfección y recopilaba datos, fechas y anécdotas suficientes de cada uno de ellos, tanto de los reales como de los ficticios, como para poder escribir una biografía documentada y rigurosa de cada uno de ellos. Por poner un ejemplo, para escribir La flor azul (1995), centrada en la vida del poeta alemán Novalis, pasó tres años documentándose, leyendo, visitando librerías y bibliotecas, recabando información. En una nota a Alberto Manguel, le confesaba que había sacado cartas vinculadas a Novalis de la biblioteca de Londres y que las había tenido en su poder cerca de dos años sin que nadie se las hubiera reclamado.

La señorita Knox

Nieta de obispos, Penelope Fitzgerald, de soltera Knox, nació en 1916 en una familia de intelectuales y pensadores que buscaron y tuvieron una existencia bastante excéntrica y singular. A pesar de no vivir en la escasez, porque no tuvieron necesidad de hacerlo, la mayoría alababa las bondades del estoicismo y de una vida basada en la simplicidad, en la no acumulación de bienes y en la sencillez, un tipo de vida que, con los años, Penelope Fitzgerald conocería muy bien, aunque no de manera tan voluntaria. Sus tíos paternos, los hermanos Knox, y su familia en general, sentían una constante lucha interior entre la razón y la emoción: «Si somos seres racionales, ¿qué hacemos con los sentimientos?», se preguntaban. Y a ellos, a los cuatro hermanos, dedicó Penelope Fitzgerald su libro The Knox Brothers, una deliciosa crónica del genio y la originalidad de cada uno de ellos en la que, sin embargo, apenas menciona a las dos hermanas Knox: Winifred Peck y Ethel Knox. La primera de ellas fue tan brillante como sus hermanos, estuvo entre las primeras cuarenta alumnas del exigente Wycombe Abbey School y escribió un buen número de novelas, alguna de las cuales ha sido rescatada recientemente por la editorial inglesa Persephone Books con un prólogo de la propia Fitzgerald. Y en cuanto a la segunda hermana de la que no se habla en The Knox Brothers, Ethel Knox, su biografía es bastante más misteriosa y al parecer recibió una educación victoriana tan estricta que hizo que apenas saliera de su casa y pasara totalmente desapercibida.

En cuanto a los hermanos, su biografía no puede ser más interesante. Uno de ellos, Dillwyn Knox, era un genio. Un matemático arrogante, de ademanes bruscos, de apariencia descuidada, que parecía estar siempre ausente y que participó en las labores de descodificación de las señales alemanas durante las dos guerras mundiales, aunque ningún miembro de su familia lo supiera. Otro tío, Wilfred Knox, fue el santo del clan. Era un personaje tímido, que quiso llevar a cabo una profunda renovación y purificación de la Iglesia ante los horrores de la industrialización y del materialismo, de modo que creó una hermandad basada en la solidaridad, en la distribución de los bienes, en no juzgar a los demás y en la perseverancia en el estudio y el cultivo de la mente. Fundó una de esas comunidades que tanto atraían a Penelope (quien en tiempos dijo querer unirse a alguna), y en ella se dedicaba a la jardinería y a redactar sus obras religiosas. Ronnie Knox, el más famoso de los hermanos, traductor de la Biblia y escritor de éxito de historias de detectives y humorísticas, se ordenó sacerdote católico, lo que hizo que le desheredaran y que lo dieran por expulsado de la familia. Y, por último, el padre de Penelope Fitzgerald, Eddie Knox (Evoe), el mayor de todos, se dedicó al periodismo y fue editor de Punch.

Penelope Knox se casó en 1942 con Desmond Fitzgerald, un oficial irlandés que estudió leyes pero que, tras recibir varias condecoraciones por su actuación en el Norte de África y en Italia, regresó totalmente cambiado de la guerra. Durante la defensa de una colina perdió a todos sus hombres, y aquello le marcó para siempre. Tuvieron tres hijos, dos niñas, Christina (1950) y Maria (1953) y un niño, Valpy (1947). Con el propósito de que Desmond tuviera una ocupación vinculada al mundo literario, la pareja se embarcó en la publicación de una revista, la World Review, mientras Penelope seguía escribiendo guiones para la BBC. La idea era la de que Desmond, que no estaba teniendo mucho éxito como abogado, llevara el peso de la revista, pero Penelope se encargaba de su edición tanto como él, y solía entregar tarde los guiones a la BBC, como lo prueban las cartas de disculpa que tuvo que enviar en diversas ocasiones. Para la revista contaron con textos de T.S. Eliot, de André Malraux, de Rebecca West, de Stephen Spender, de Eudora Welty y Henry Miller, entre otros. Su idea era la de abrirse al continente y a EE.UU. sin ser estrictamente insulares ni centrarse en la cultura inglesa, ya que consideraban que semejante aislamiento era vulgar y estaba anticuado. Publicaron a J.D. Salinger, a Camus, a Norman Mailer… Pero la World Review no tuvo éxito y cerró en 1953. Así, la familia empezó a tener dificultades económicas serias y en 1956 decidieron mudarse a Southwold (Suffolk), el pueblo que más tarde sería la inspiración del escenario de La librería. Precisamente, a Penelope Fitzgerald le ofrecieron un trabajo en la librería de la señora Neame, pero lo cierto es que no vendían muchos ejemplares de ningún título. A los lectores de La librería, estos datos les resultarán familiares.

En Southwold se alojaron en una casa húmeda, que había sido un antiguo almacén, pero Desmond no estaba mucho por allí. Iba y venía al trabajo en Londres, y solo pasaba los fines de semana con su familia. De modo que para poder pasar más tiempo juntos, decidieron reunir todos sus ahorros y comprar en 1960 una vieja barcaza llamada Grace, situada en el Támesis, que sería, nuevamente, el escenario de otra de sus novelas más aclamadas, A la deriva, un título con cuya traducción al castellano (del original Offshore inglés) nunca estuvo de acuerdo ya que la barcaza no navegaba ni estaba en el agua sino que permanecía la mayor parte del tiempo anclada en el fango de la orilla del río. Según sus palabras, no estaba ni en tierra ni en mar. No estaba en ninguna parte.

Durante esta época, Penelope Fitzgerald empezó a dar clases. Siempre era la última en acostarse y la primera en levantarse, dormía en el sofá, y solía mostrarse demacrada y cansada a todas horas, pero jamás flaqueó ni perdió un ápice de su tan característica energía. El estoicismo de sus tíos era una opción voluntaria, una manera de vida que respondía a una filosofía consciente, pero la escasez de medios en que en esa época tuvo que vivir la familia Fitzgerald era impuesta. Se cuenta que en más de una ocasión descubrieron a Penelope comiendo tiza, y cuando le preguntaban que por qué lo hacía, ella respondía que tenía la sensación de que la necesitaba, de que le aportaba algún nutriente del que carecía. Aun así, jamás pidió ayuda. Nunca habló de su situación económica con su familia. Ni entonces ni más tarde, cuando la Grace se hundió, y los Fitzgerald lo perdieron absolutamente todo. Fotografías, cartas, libros… Objetos de un inmenso valor sentimental y todo su capital. De uno de sus personajes, la madre de Fritz en La flor azul, Penelope Fitzgerald escribió: «Tenía cuarenta y cinco años, y no sabía cómo iba a pasar el resto de su vida». Algo que podría haber dicho de sí misma.

En cualquier caso, lo que ella hizo el resto de su vida fue escribir. Instalados en una casa de protección social, consiguió reunir el vigor suficiente para seguir dando clases, para seguir estudiando, leyendo, aprendiendo idiomas (estudió ruso, español y alemán por las noches para leer directamente las obras que le interesaban en esos idiomas), y empezó a escribir. Escribía a primera hora de la mañana, muy temprano, y a última hora de la noche, los fines de semana y en las vacaciones. Su primera novela, de 1977, The Golden Child, es una historia cómica de misterio centrada en el mundo de los museos, y la escribió para su marido, Desmond. A lo largo de los siguientes cinco años escribiría cuatro novelas vagamente autobiográficas: La librería (1978, Impedimenta, 2010), en la que puede descubrirse el periodo transcurrido en Southwold; A la deriva (1979, Mondadori, 2000), a bordo de la barcaza anclada en el Támesis; Human Voices (1980), en la que refleja sus experiencias en la BBC; y At Freddie’s (1982), ambientada en una escuela para niños actores. En este punto, dejó de referirse a su propia vida y se decantó por la novela de hechos y acontecimientos del pasado, manteniendo su escritura sobria, metódica y enormemente sutil, con sus personajes observadores, silenciosos y siempre desconcertantes. La primera de ellas sería Inocencia (1986, Impedimenta, 2013), desarrollada en la Italia de los años 50, que narra la historia de amor entre un médico comunista y la hija de un aristócrata. Como hecho anecdótico, cabe señalar que Desmond encontró trabajo en una agencia de viajes, lo que para la novelística de Penelope Fitzgerald resultó providencial ya que empezaron a viajar a muy bajo precio y con frecuencia, algo que, de otro modo, no habrían podido permitirse; así, pasaron unos días en Moscú, en un viaje organizado, en el año 1972, y en 1988 publicó El inicio de la primavera (Impedimenta, 2011), que tiene lugar en el Moscú de 1913. Siguieron La puerta de los ángeles (1990, Impedimenta, 2015), situada en el riguroso St. Angelicus, un college de Cambridge al que no puede acceder ninguna mujer, y la aclamadísima La flor azul (1995, Mondadori, 1995; Impedimenta, 2014).

Penelope Fitzgerald murió en Londres en abril del año 2000. Autora tardía en lo que se refiere a su creación, también parece haberlo sido en cuanto a reconocimiento de lectores y crítica. Pero la justicia llega, y en su país se está viviendo en la actualidad un auténtico redescubrimiento gracias, entre otros factores, a la reedición de sus obras con prólogos de autores tan prestigiosos como Alan Hollinghurst para A la deriva, Julian Barnes para Inocencia, y Philip Hensher para La puerta de los ángeles, y a la excelente biografía escrita por Hermione Lee, publicada en 2013.

Referencias e inspiraciones

Terence Dooley, albacea literario y yerno de Penelope Fitzgerald, aclara en su postfacio para la traducción al castellano de El inicio de la primavera: «En cuanto a la estructura de sus libros, por decirlo en pocas palabras, se trata de nouvelles largas o de novelas cortas, comparables a las de Jane Austen y Turguéniev en cuanto a la longitud de los capítulos y a la longitud total de la obra, aunque también en otros aspectos. Penelope inventó un término para describir su género: “tragifarsa”». Una expresión que no puede ser más adecuada ya que lo que hace Penelope Fitzgerald es precisamente eso: mezclar lo trágico y lo burlesco en sus historias. Lo hace en La librería ya desde la primera descripción de Florence Green como una mujer viuda «pequeña de aspecto, delgada y huesuda, un poco insignificante vista desde delante y completamente insignificante por detrás»; lo hace en Inocencia, que para la crítica es su tragicomedia más lograda, con técnicas propias de Shakespeare en cuanto a lo chispeante y enloquecido de los diálogos, al estilo de Mucho ruido y pocas nueces; lo hace en El inicio de la primavera, una novela sublime y mágica, que es también una comedia social asentada sobre la retahíla de personajes que rodean al protagonista, Frank Reid (el enloquecido y comunicativo Kuriatin, cuya familia es un caos; la estirada y melindrosa colonia inglesa de Moscú…); y lo hace incluso en La flor azul, dedicada a la vida de los sueños, donde vuelve a demostrar su prodigiosa manera de mover a los personajes en un escenario muy limitado, como lo lograba también Jane Austen, «su santa patrona», como ella solía decir: así, siempre hay gente en la casa de Sophie, y si sólo quedaban veintiséis personas en ella, su padre empezaba a verla vacía.

Podemos afirmar que la doctrina filosófica y vital que impulsaba y conmovía a Penelope Fitzgerald era el socialismo utópico. Uno de sus principales referentes ideológicos fue el diseñador, poeta y novelista William Morris, promotor del movimiento Arts and Crafts, que alabó y defendió las virtudes y la nobleza de la labor artesanal. Y puede verificarse la enorme atención que Fitzgerald le dedicó a los oficios en sus novelas: en El inicio de la primavera, resultan fascinantes las descripciones de la imprenta de Frank Reid y del proceso de la impresión manual de la época, pero también lo es cómo trata el oficio del libro en La librería o el arte de mantener un barco a flote en A la deriva. Tampoco podemos olvidar la influencia que tuvo en ella y en su obra el ideario de Ruskin y, sobre todo, el pensamiento social y cristiano de Tolstói, que queda patente en El inicio de la primavera, en la figura de Selwyn Crane, el ayudante de Frank Reid, un personaje tolstoiano, hermético e indescifrable, practicante de un misticismo que cada vez interesaba más a la propia autora (comprometida con los debates, las dudas y las cuestiones de fe de sus personajes), aunque también en las escenas más extraordinarias, mágicas y prodigiosas de la obra, como aquella en que Lisa, la niñera, lleva a Dolly, hija de Frank Reid, a un bosque de abedules y las dos ven allí lo que no se puede ver. Lo que trasciende, lo que va más allá de la realidad, siempre bajo el halo y el resplandor de lo narrado en los cuentos de hadas. Las fuerzas primigenias, la tierra, la naturaleza se mezclan con la fe y con la necesidad de creer en algo que traspasa los límites de la experiencia, pero bajo la óptica objetiva de la razón. De nuevo, la lucha interior entre la razón y la emoción que ya experimentaran los hermanos Knox. Penelope tuvo dos abuelos obispos y practicó toda su vida un protestantismo moderado. En este sentido, y siempre hablando de El inicio de la primavera, Albert, el padre de Frank y fundador de su imprenta, dice con respecto a la religión: «Es mucho más útil para las mujeres que para los hombres ya que conduce a la resignación con lo que a cada uno le ha tocado en suerte». Y en La puerta de los ángeles (de la que Fitzgerald dijo que era su única novela con un final feliz), el protagonista, Fred Fairly, miembro de la peculiar Sociedad de los Desobedientes, no sabe cómo confesarle a su padre que ha perdido la fe tras llegar a la conclusión de que la ciencia puede dar respuesta a las preguntas de la humanidad, incluso a las más oscuras, sin que haya que recurrir a cuestiones metafísicas.

El interés de Penelope Fitzgerald por lo que no se puede explicar es evidente ya en La librería. El pacto que el lector celebra con la autora a la hora de creer en la fantasía de eso que suena y se mueve por la casa, esa materialidad inmaterial en el seno de una historia tan claramente realista como lo eran las suyas, hace que nos traslademos al reino de lo extraordinario, de lo sublime, donde puede suceder lo milagroso y lo auténtico, lo constatable, siempre dentro de los parámetros de lo perfectamente creíble. Penelope Fitzgerald logra mantener ese pacto inicial hasta la última página cuente lo que cuente, sea inexplicable o sobrenatural, y lo hace gracias a la maestría de su prosa y de su perspicacia: esa autoridad y ese instinto que nos trasladan a otro mundo, al suyo.