La primera vez que supe de Patrick Modiano, sin saber aún de él o de su literatura, fue cuando a la casa familiar, situada en una de las avenidas que habían sustituido a las murallas de la ciudad, vinieron a vivir unos primos míos de Barcelona. Debió de ser allá por 1965. Yo tenía nueve años y Modiano veinte. Mis primos vinieron con sus padres –ella era una de las hermanas pequeñas de mi madre– y se instalaron en el entresuelo de la casa. Aquella casa que ya no existe –fue derribada en 1971– la habían comprado mis abuelos y tenía una curiosa característica: su planta noble era, en vez de la primera, la superior del edificio. Mis tíos recién llegados de Barcelona unieron ambos entresuelos –que se asomaban al jardín posterior, rodeado por otros dos jardines correspondientes a las dos fincas vecinas–, de manera que su vivienda pasó a tener, si no la prestancia de la de mis abuelos, sí idéntica superficie. En ese gran entresuelo vi el segundo pick-up de mi vida –el primero estaba en la habitación de uno de mis hermanos mayores– y, gracias a su propietaria, mi prima Mercedes, –que entonces tenía catorce años y tocaba la guitarra– escuché por primera vez la voz de Françoise Hardy. La canción, cómo no, era Touts les garçons et les filles de mon age, y esa edad no era la mía sino la de la generación de la Hardy, que es la misma que la de Modiano.

Por la avenida –o tal vez debería escribir el bulevar de cintura– circulaban escasos automóviles y la mayoría eran de marcas extranjeras –Austin, Studebaker, algún Mercedes, viejos Renaults, Citroen tiburón y los primeros deportivos aerodinámicos: el Dauphine y su homólogo el Gordini–. Salvo estos últimos, que eran estilizados y de colores digamos que atrevidos –granate, azul eléctrico, verde acuático y marfil– los demás eran negros, salvo los taxis que eran blancos y negros como las cebras de la sabana africana. La soledad de la avenida donde se alzaba nuestra casa –en cuyo otro lado destacaba un edificio racionalista que parecía un buque encallado en el asfalto–, los coches negros como salidos de una película de la II Guerra o del Chicago del gang. y la voz de la Hardy, escuchada una y otra vez aquella tarde de primavera, fueron la primera atmósfera modianesca que yo habité sin saberlo. Es decir, creyendo que era una atmósfera que solo a mí correspondía.

He escrito ‘sin saberlo’ y ese no saber era entonces una búsqueda de saber sin saber aún tampoco que lo era. No sabía, por ejemplo, que en esa época Françoise Hardy y Patrick Modiano ya eran amigos y que esa voz sería una antesala al conocimiento de la literatura de Modiano. No sabía que éste firmaría algunas de las letras de la Hardy y que pronto les harían una fotografía por el boulevard de Saint Michel caminando los dos altos, bellos y delgados como sólo se es –alto, bello y delgado– cuando la vida se estrena y nos estrena. No sabía que en aquellos días, y en París, Modiano ya debía de estar dando vueltas a la trama de su primera novela –El lugar de la estrella, publicada tres años más tarde (y en España veintiún años después)–, novela que representaría, en pleno 68, un potente revulsivo en la buena conciencia francesa diseñada por el general De Gaulle, tras el fin de la guerra mundial. No sabía, en fin, que la manera de vivir literariamente Modiano la Ocupación, el viaje, la amnesia, la memoria y la mirada sobre el mundo adulto o la niñez, iba a tener su correspondencia –no global, pero sí fragmentaria– en mi manera de vivir la Guerra Civil, el viaje, la amnesia, la memoria y la mirada sobre el mundo adulto o la niñez. No sabía que eso iba a ocurrir sin haber leido, todavía, a Modiano y que la clave de todo ello, probablemente, estaba en el paralelismo entre la Ocupación y la Guerra Civil en cierta culpa dostoievskiana que unía a ambas. Con las canciones de la Hardy, ahí al fondo. La primera vez. Luego hubo otras, pero aquí me voy a referir a la segunda.

Ocurrió al poco de haber llegado mis primos de Barcelona en casa de unos amigos de mis padres. Sólo oí una frase: ‘cruzó la frontera en misión especial, clandestinamente; tenía que volver con alguien que había muerto al otro lado y volvió’. Y supe que esa frase guardaba alguna relación con el hecho de haber conocido la voz de Françoise Hardy. Esa frase se quedó grabada en mi memoria como grabada en mi memoria había quedado una imagen contada por mi madre en ese mismo año. La de mis padres bailando la música de El tercer hombre a la salida del cine donde habían visto esa película allá por el año 1949 y era de noche y había llovido y la luz de las farolas se reflejaba en los adoquines húmedos, como sus sombras enlazadas. Con la misma intensidad. Ambas imágenes –si las palabras son signos las frases son imágenes, como los recuerdos no vividos–– serían el núcleo de donde muchos años más tarde nacería mi novela Háblame del tercer hombre, tras cuya publicación se hizo referencia a cierta huella modianesca en ese libro.

Pero debo regresar a la casa familiar de mis abuelos maternos, al barrio periférico donde nací –si es que en una ciudad española de provincias, a mediados de los 50, no era en todos sus barrios una periferia del mundo–. He citado el edificio racionalista, que fue para mí el primer símbolo de la modernidad y cuando digo modernidad, digo Europa. Pasé muchas horas en el mirador del despacho de mi abuelo contemplando aquella nave de piedra bajo la que pasaban de vez en cuando los automóviles como lentos escualos. Muy cerca estaban los dos institutos de la ciudad, grandes edificios de principios de siglo con jardines y arcadas y un aire de liceo centroeuropeo. También había una finca en la que quedaban las huellas de metralla de los bombardeos de la aviación republicana durante la guerra y una explanada donde, con la llegada de la primavera, se instalaban los feriantes con sus montañas rusas y su noria y las casetas de lona donde se tiraba a unos patos de metal muy colorido. Al otro lado de esa explanada estaban el velódromo abandonado y el canódromo, con los gitanos y sus galgos y extraños personajes que apostaban y llevaban anillos de oro y tenían una mirada turbia y equívoca sobre una eterna sonrisa también veteada de oro. Era un lugar prohibido, como la fábrica de zumos Zuic que se levantaba, con el orgullo de cualquier edificación industrial, detrás del canódromo. Todo eso, más adelante o más atrás, quedaba a la izquierda de nuestra casa –como el taller del restaurador de pintura antigua y la casa vecina, con un aire berlinés, del médico familiar–, mientras a la derecha estaba el colegio de los hermanos franceses de La Salle, con sus baberos blancos que parecían salidos de la magistratura parisién y la Berlitz School, que era como un atlas a pie de calle y uno de esos portales misteriosos de los cuentos de Machen, que dieran a un mundo ajeno y atractivo, por cosmopolita. Las lenguas como pasaporte.

Recuerdo que los jueves abandonábamos el barrio con mi madre y nos internábamos en la ciudad antigua para visitar a mi bisabuela, que vivía en la vieja casona familiar –la de mis abuelos sólo era de los años veinte, mera novedad– con uno de los hermanos de mi abuela, frente al edificio colonial del Banco de España. La casa y el banco estaban en uno de los antiguos ghetos o calls de la ciudad, no tanto porque mi familia materna fuera de ascendencia judía, que no lo era hasta donde yo sé, sino porque descendía de catalanes llegados a la isla a mediados del XIX, que no habían vivido el rancio y atávico antisemitismo local y poseían cierta visión del negocio –de hecho fundaron en la misma calle una tienda de telas y trajes ingleses, por supuesto de importación– que debió de empujarles a vivir allí y no en otra parte de la ciudad. Por ese barrio no circulaban los automóviles y todavía se respiraba y se respira en el trazado callejero su origen diferenciador. Su destino al margen y su hermetismo autista.

La casa era una de las buenas casas del barrio, con patio gótico y jardín trasero, con grandes salones, una biblioteca que disponía de una mesa llena de milefiori venecianos –como un paisaje acuático– y pinturas oscuras de motivos religiosos repartidas por toda la casa. En una sala de tacañas dimensiones –’así está más protegida del frío’, oí decir– estaba mi bisabuela Rosa, pequeña y arrugada como una momia inca, a la que tanto mi madre como el resto de la familia tratábamos de usted. Doña Rosa Miret escuchaba a todo el mundo, pero hablaba ya poco; en cambio, a mi madre, cuando regresábamos de casa de mi bisabuela le gustaba contarme cosas del pasado y yo pensaba que el pasado era otra de las casas familiares de mi madre. Mi madre había querido ser bailarina, pero mi abuelo no le dejó. Bailaba muy bien el charlestón y yo siempre le pedía que lo bailara delante de mí. Entonces sus pies eran pájaros que danzaban con una alegría impagable y en su rostro surgía la bailarina que hubiera querido ser. Luego me contaba que su tatarabuelo había venido a Mallorca porque unos antepasados suyos, que se habían refugiado en la isla cuando la invasión napoleónica de Cataluña, le dijeron que Mallorca era un lugar virgen para la industria. Pero eso ocurrió, me decía, en un lugar que está más lejos que el olvido. De plus loin de l’oubli, un verso de Stefan George –el poeta que tanto gustaba a Jünger– que Patrick Modiano utilizó como título de una de sus novelas últimas. Mi madre, por supuesto, desconocía a Stefan George y Du plus loin de l’oubli es la única novela de Modiano donde aparece citada Mallorca.

Más allá del olvido: ese territorio modianesco donde se trazan, borran e inventan atmósferas, nieblas, vidrios empañados, sombras chinescas, amnesias, pistas, derivas, memorias, rastros, biografías, ocultaciones, fragmentos de historia civil, ciudades en las que nunca se estuvo, episodios de los que sólo pudo oirse una frase y después la literatura haría el resto. La literatura, la prosa del tiempo cuando se escribe a sí mismo. Pienso ahora en algunos escritores de mi generación –Juan Manuel Bonet (el único de todos que no es novelista y quizá por eso, poseedor del más grande catálogo de pesquisas modianescas), Miguel Sánchez-Ostiz, Marcos Ordóñez y Justo Navarro– que hallaron más allá del olvido una luz propia, como la hallaría yo, sabiendo todos que esa luz era también una luz familiar. Lo no contado porque ocurrió en otra parte –otra parte que ni siquiera sus sujetos conocieron y que no sabemos si ocurrió o no– y esa otra parte era un destino que a su vez era un origen que otorgaba la condición de exploradores en lugares que, años más tarde, se llamarían La patria oscura, Tánger-Bar, El doble del doble, El puente del Rialto o La cámara de ámbar. Y al fondo, Patrick Modiano, no tanto como una deuda sino como la sombra de un hermano mayor, alguien que estuvo antes en el mismo o parecido sitio desde donde, por ejemplo, se escribieron los libros citados. Sólo eso; nada más que eso. Aunque hable del pasado; sólo del pasado; nada más que del pasado, esa casa común. Y en esa casa, las novelas de Modiano, antes de que llegáramos, surgiendo del callejón sin salida del nouveau roman y heredando su afición a la disección fría, ciertas técnicas del cine de la nouvelle vague o la huella de Kafka y Dostoievski.

Los libros de Modiano forman un gran puzzle en torno a una poética del desplazamiento, la pesquisa como forma de vida y el desentrañamiento de la culpa como forma de comprender esa misma vida. Desde las histriónicas andanzas del traidor Raphaël Schlemilovich –cuya traición se alza sobre el corpus teórico, político y literario del moderno antisemitismo francés– a la fantasmagórica ronda nocturna –celebrada una y otra vez en distintos libros– por el París del proto y postcolaboracionismo, o la búsqueda del padre –esa amplia generación de padres ausentes– entre los sórdidos espectros del desastre personal... es donde van perfilándose las claves de su obsesivo mundo literario: personajes clandestinos (reales o ficticios), recuerdos de infancia –inventados o no–, misterios que se desarrollan, siempre en flash back, a raíz de un encuentro fortuito... Y por encima de todo, la ceremonia de la memoria –de una morosidad que roza a veces lo cruel, de una vaguedad que roza a veces el delirio sonámbulo–, cuyos celebrantes –el sentimiento de ausencia, la apuesta por el extrañamiento y un sutil humor negro– se erigen sobre la angustiosa sensación de pérdida y de abandono. Una poética de ecos y claroscuros que, novela tras novela, ha ido estilizándose, soltando lastres barrocos, sin alejarse de sus constantes narrativas, sin perder un ápice de sus logros y hallazgos, sin abandonar el esfuerzo de comprensión de la propia vida a partir de la reconstrucción de los hechos del pasado, ya sin culpa ninguna. Aunque a menudo piense uno que, en Modiano, es el estilo, tan desmadejado como preciso y frío, el que borra la culpa.

El pasado y la culpa: no leí La place de l’Etoile en 1968, aunque hiciera algún tiempo que ya escuchaba a Françoise Hardy –tres años más tarde su disco Soleil sería la música de los primeros parties, cuando se apagaba la luz, y también el primer réquiem de mi adolescencia–, pero no faltaba mucho para que las andanzas del traidor Schlemilovich se hicieran españolas en la escritura de Juan Goytisolo. Reivindicación del conde don Julián –recuerdo el ejemplar de Joaquin Mortiz que me pasó un buen amigo de aquellos años– fue su equivalente español. Se publicó dos años más tarde que la novela de Modiano y guarda con ella bastantes paralelismos. Por ejemplo el traidor don Julián. Por ejemplo la construcción del texto sobre la deconstrucción (perdón por el palabro) del pensamiento conservador español, con los heterodoxos recopilados por Menéndez y Pelayo ahí al fondo. Por ejemplo, el extrañamiento y la voluntad de borrar la culpa, borrando todo lo demás. Es sólo un apunte, pero pienso que Reivindicación preparó, en cierto modo, el terreno a Los bulevares periféricos (1977 en Alfaguara) y después –siempre en traducción de Carlos R. de Dampierre, siempre en la Alfaguara dirigida por Jaime Salinas–, La ronda de noche (1979), Una juventud (1980), El libro de familia y Tan buenos chicos (ambos en 1982), con los paréntesis venezolanos (de desastrosa traducción en Monte Ávila) de Villa Triste (1976) y La calle de las tiendas oscuras (1980). Estos siete libros configuraron, ellos solos, la verdadera educación sentimental modianesca –si así puede llamarse– de mi generación. Y la Reivindicación... goytisoliana ocuparía el lugar de la estrella, la tierra abonada. Luego –tras el paréntesis de 1989: Exculpación en Calpe y, por fin, El lugar de la estrella, en Alcor– vinieron Domingos de agosto (1989), El rincón de los niños (1990) y Viaje de novios (1991) sobre el que me encargaron la crítica en El País, como a Miguel Sánchez-Ostiz la de El rincón de los niños, un año antes. Eran otros tiempos. Tiempos donde la publicación de estas últimas novelas mencionadas tomó la forma de una trilogía para connaiseurs, que irrumpiera en un rescate de Modiano tras siete años de abandono editorial español.

Más allá del olvido (1997) lo publicaría Alfaguara sólo para Hispanoamérica –en España Modiano seguía leyéndose poco, no eran raras las acusaciones de escribir siempre el mismo libro y acababa saldado (de hecho acabaron saldados casi todos los títulos mencionados más arriba)– y a partir de esa expedición americana –una especie de devolución de Villa Triste y La calle de las tiendas oscuras–, Modiano dejaría de publicarse en Alfaguara, ya para siempre. Dos años más tarde –en realidad ocho porque Más allá del olvido no se vio en España– Seix Barral publicó la magnífica Dora Bruder, o la novela donde los que no habían leido jamás a Modiano –o lo conocían sólo de oídas– cayeron seducidos, con el furor del converso, por su prosa sonámbula. Pero no tenían dónde echar la mirada atrás. Debate publicaría luego su libros de relatos Las desconocidas (2001) –todavía oigo los cascos nocturnos de los caballos– y su novela Joyita (2003) –la peor de todas, me parece a mí– y la editorial Cruïlla su cuento Catherine (2001), traducido al catalán –como en catalán había sido publicada Diumenges d’agost por Columna un año antes que saliera en Alfaguara–. Y sin que nadie se haya preocupado por publicar Accident nocturne (2003), Anagrama va a sacar en breve su estupendo Un pedigree (2005). Hasta aquí Radio Modiano en España; fin de la emisión bibliográfica. Volvamos, pues, a las melodías de la Hardy, que ahora que lo pienso tienen a veces la cercanía de tono de otro Hardy, el poeta Thomas, pasado por la hecatombe sentimental de los 60 y principios de los 70: otro fracaso, otras culpas.

He citado los títulos, pero siempre hay algo biográfico detrás de cada uno de ellos y no sólo ocupa el fragmento de vida que se dedicó a su lectura. Es algo que viene de más atrás, algo que está más lejos que el olvido pero que se hace presente en las novelas de Modiano. Digo ‘en’, no ‘a partir’. Puede que el ciclo novelístico de Patrick Modiano otorgue una hermenéutica –como lo hacen las aventuras de Tintín o la Comedia balzaquiana–, pero las cosas ya estaban ahí antes. La búsqueda del padre, o de la culpa en la generación del padre, las ciudades de noche durante la guerra, el horror de la retaguardia, la supervivencia de la postguerra, sus lacras morales, los recuerdos imaginarios en la reconstrucción familiar, el reencuentro en la madurez de aquellos amigos de colegio (y el recuerdo de cómo eran, confrontado a cómo son ahora), la irrupción en nuestra juventud de esos avasalladores tipos estrambóticos que cambian tu vida y de los que hay acabar escapando, el fracaso, las vidas como bengalas... Todo eso estaba antes de leer a Modiano. Y la topografía de la ciudad –de cualquier ciudad, pero especialmente de París– sólo comparable a la fascinación objetual camuflada en la frialdad de su descripciones. La frialdad de un topógrafo, la frialdad de un entomólogo, la frialdad de un detective privado –cuánta novela negra (de Simenon a Chester Himes) hay en la literatura de Modiano, la frialdad de un anatomista: calles, números, tiendas, bares, restaurantes, clubs, teléfonos, tarjetas de visita, facturas comerciales, garages, nombres, listas, listas, listas... Juegos de una sociedad de postguerra con el silencio de telón de fondo: el silencio donde todas las historias son posibles.

Recuerdo que en la avenida donde estaba la casa de mis abuelos, nuestra casa, había un paseo central flanqueado por plátanos o plateros. No muy lejos estaba la Casa de La Misericordia, que era hospicio y asilo para pobres y ancianos al mismo tiempo. Recuerdo que en otoño e invierno –lo recuerdo porque las hojas color ocre barrían el paseo y ellos ya llevaban abrigo–, esos hombres encerrados en aquel edificio hacían incursiones por la avenida en busca de colillas, que iban metiéndose una tras otra en los bolsillos del gabán. Iban siempre solos, nunca varios juntos, formando una escena entre barojiana y solanesca, pero yo, desde el mirador de casa me dedicaba a inventarles historias por las que habrían llegado a tan desastrosa situación. Un día, uno de nuestros vecinos –que era un conocido play-boy de la ciudad y años más tarde moriría en un accidente aéreo sobre Nantes– me habló de uno o dos de ellos: ‘ése era boxeador y sirvió en la Legión Extranjera, en Argel, ¿sabes?, y aquel fue portero en un club nocturno adónde iba Ava Gardner; contaba que la había conquistado. Ahora son ruinas, pero en su momento fueron flores de esas que sólo se abren por la noche y de día se esconden, flores venenosas’. Fleurs de ruïne. Eso ocurría al mismo tiempo que el rey Saúd de Arabia orinaba sobre las cortinas de su suite en el Hotel de Mar –eso se contaba en los cócteles vespertinos al menos– y regalaba relojes de oro a los camareros. Era el tiempo en que los pieds noirs huidos de Argelia se instalaban en Mallorca y abrían peluquerías y pastelerías; el tiempo en que secuestraron al expremier congoleño Thosmbé en el aeropuerto de Palma o que los militares británicos retirados, las viejas profesoras de botánica en Cambridge y algún que otro escritor inglés de novelas policíacas se reunían en el Club Anglo-Americano para festejar el cumpleaños de la Reina. Y ese tiempo fue el tiempo donde crecí y escuchando las historias de las fiestas de disfraces de Natasha Rambowa en las cuevas de Genova en la voz de mi tío abuelo, o las aventuras amorosas de la bella gimnasta Nadine; el tiempo donde ví, sentada en el Bar Mónaco, a Christine Keeler, la protagonista del Caso Profumo, y me la señalaron diciendo: esa mujer llevó a la ruina a un ministro de Su Majestad, y supe que mi ciudad era la ciudad donde todo podía ocurrir y reinventarse. Como me inventaba yo las historias de aquellos hombres derrotados que recogían colillas del paseo central de la avenida. Y al fondo –no sé por qué, pero estaban– estaban el miedo y cierto desasosiego. Estas cosas forman parte de mi vida y del libro que voy escribiendo sobre la memoria de mi ciudad, aunque a veces, cuando leo una nueva novela de Patrick Modiano escucho el eco de esa época en la que Palma era también todas las ciudades, con la puerta de la Berlitz School como la puerta de un pasadizo secreto para escapar de aquel miedo.

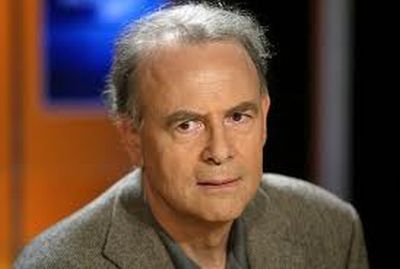

El día antes de finalizar estos folios, el periódico Le Figaro publicó un homenaje a Modiano con motivo de la aparición de su último libro, Dans le café de la jeunesse perdu, un título precioso que remite –esta ronda es española– al Tánger-Bar de Sánchez-Ostiz, que no era más que el café de nuestra juventud perdida. Abría el suplemento un magnífico retrato a color del autor trazado por el dibujante, y también escritor, Pierre Le-Tan. Recordé nuestras conversaciones en París mientras preparábamos su exposición para el Reina Sofía, dirigido entonces por Juan Manuel Bonet, hombre también afín a Le-Tan. Recordé la noche en que llegué a París para conocer personalmente a Pierre y que en esa noche yo tenía fiebre y estaba cansado y mi amigo el poeta Enrique Juncosa me llamó para cenar con otro amigo, el pintor Miquel Barceló, y decliné la invitación, cuando en esa cena también iban a estar Modiano y Catherine Deneuve. Y al día siguiente, en la casa de Miquel en El Marais, supe que Modiano se había quedado hipnotizado ante el oso hormiguero disecado del gabinete particular de Barceló, ese gabinete que Patrick Mauriès –otro letaniano– incluyó en su libro sobre las cámaras maravillosas. La monumentalidad del bicho no era para menos.

En las p?inas centrales del suplemento escrib?n algunos de los amigos de Modiano, entre ellos Catherine Deneuve, Pierre Le-Tan y Fran?ise Hardy. El azar siempre ha sido ? eso lo sabe muy bien Bonet, que fue quien me avisde la existencia de ese suplemento: ?i lo encuentras c?prame uno, que aquya lo han devuelto? uno de los ejes en la relaci? con la obra de Modiano ? tambi? con la de Le-Tan Por supuesto encontrdos ejemplares, que deb?n ser los ?icos que hab? en Palma. En esas p?inas centrales lea la cantante que hablaba del poder de sugesti? del estilo literario de Modiano, ?econocible entre todosy de cuando se conocieron a trav? de Emmanuel Berl y su mujer, de los que eran amigos comunes. Recordentonces aquella tarde en la casa familiar donde escuchpor vez primera la voz de Fran?ise Hardy, reconocible entre todas y de un gran poder de sugesti?, y recordtambi? esa frase que hablaba de cruzar la frontera clandestinamente y supe que de nuevo volv? a pasear por las avenidas de un tiempo que estm? lejos del olvido, cuyo mejor cronista sersiempre el novelista Patrick Modiano.