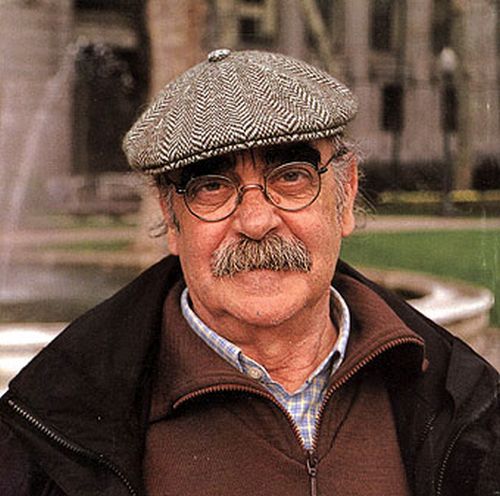

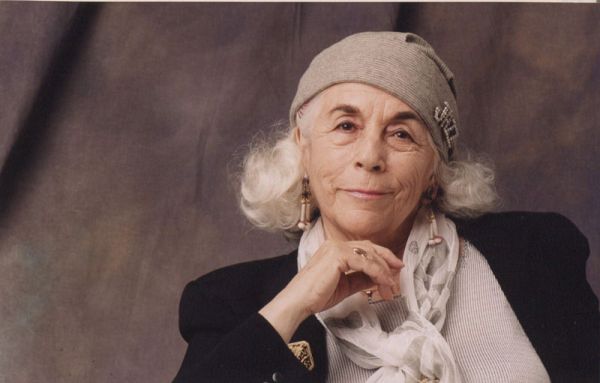

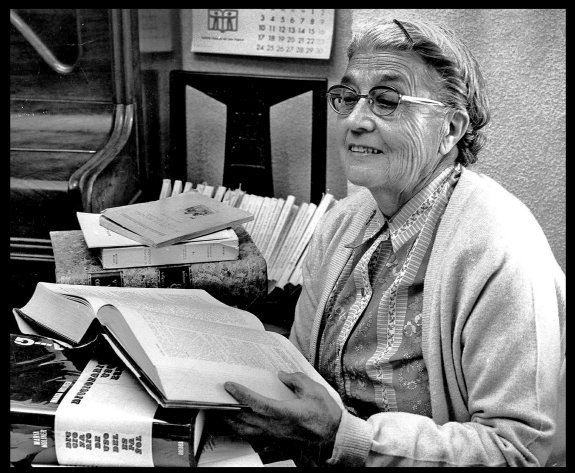

María Moliner (1900-1981) es ampliamente conocida por ser la autora del Diccionario de uso del español, una obra ingente y fundamental en la Lexicografía española de la segunda mitad del siglo xx, que empezó a elaborar cumplidos los cincuenta. Aquí presentaremos a la María Moliner anterior, la de los años 30, la que tuvo un papel muy activo y fundamental en la difusión de la cultura, la bibliotecaria, la que impulsó un Plan Nacional de Bibliotecas durante la Segunda República, la que fue delegada del Patronato de Misiones Pedagógicas en Valencia.

Años de formación humana e intelectual

La contribución intelectual de María Moliner no puede entenderse sin conocer sus orígenes, su infancia y adolescencia, y su juventud. Nació en Paniza (Zaragoza) en el seno de una familia acomodada el 30 de marzo de 1900, en plena época del Regeneracionismo, cuando los españoles empezaban a tomar conciencia del atraso que sufría el país respecto a los vecinos europeos. En 1904 la familia se trasladó a Madrid y, en 1912, su padre, médico de la Marina en aquel entonces, se embarcó rumbo a Argentina, de donde jamás regresó. La desaparición del padre a tan temprana edad fue uno de los hechos que más marcaron el carácter y la trayectoria posterior de María Moliner, convirtiéndola en una persona sumamente responsable, voluntariosa y decidida: ante la difícil situación en que se encontró su madre —sola, sin oficio ni beneficio y con tres hijos que criar—, María se ofreció para estudiar por su cuenta, para no ser una carga, y empezó a dar clases particulares en cuanto pudo para contribuir al sostén económico de la familia.

En aquellos mismos años (1910-1913), María estudió, a veces por libre, en la Institución Libre de Enseñanza (ile), una institución que se consideraba elitista, más en lo intelectual que en lo económico. La influencia de esta institución y de sus profesores en la trayectoria intelectual y profesional de María Moliner fue notable, en particular la de Manuel Pedro Bartolomé Cossío —padre intelectual de María Moliner— y Américo Castro. En la ile María Moliner pudo dar lo mejor de sí, alcanzar la excelencia intelectual y sentar las bases de unos valores capitales en su formación humana y académica que la acompañarían a lo largo de toda su vida. En aquellos años no imaginaba, como veremos más adelante, que a partir de 1930 su vocación y su talento estarían al servicio de las Misiones Pedagógicas, proyecto del que Manuel B. Cossío había sido el principal impulsor.

La difícil situación económica de la familia propició el regreso a Zaragoza, en cuya universidad María estudió Filosofía y Letras, especialidad de Historia, y donde se licenció, en 1921, con sobresaliente y premio extraordinario. Al año siguiente empezó a preparar oposiciones al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, al tiempo que ampliaba estudios de Latín, Bibliografía y Pedagogía, siempre anhelando satisfacer su sed de saber. Su primer destino como bibliotecaria lo obtuvo en el Archivo de Simancas (Valladolid), donde sólo estuvo un año, pues —de nuevo por razones familiares— solicitó el traslado a Murcia. Pero sus inquietudes intelectuales no iban a verse satisfechas con ese puesto de trabajo, muy administrativo y poco creativo. En febrero de 1924, tan sólo dos meses después de tomar posesión de su nuevo destino como archivera, logró vincularse a la Universidad de Murcia, al ser nombrada ayudante en la Facultad de Filosofía, trabajo que compaginaba con sus obligaciones en el Archivo de la Delegación de Hacienda. Cabe resaltar que fue la primera mujer que se incorporó a esta universidad, y la Junta de la Facultad hizo hincapié en que entraba «por sus méritos» y que le mostraba su «alta estima» al recibirla.

En Murcia conoció al que iba a ser su marido y padre de sus hijos, Fernando Ramón Ferrando, catedrático de Física. Durante el curso 1929-1930 este obtuvo la cátedra de Física en la Universidad de Valencia y toda la familia Ramón-Moliner se trasladó a la capital del Turia, adonde María había solicitado el traslado al Archivo de la Delegación Provincial de Hacienda.

María Moliner fue, por tanto, coetánea de mujeres que han pasado a la historia por su lucha feminista y por su defensa de los derechos de las mujeres —Clara Campoamor, Victoria Kent, Margarita Nelken—, y también de mujeres artistas o deportistas que se hicieron famosas y ayudaron a visibilizar a la mujer española —Maruja Mallo, Lili Álvarez—, en una época en que, por tradición, la sociedad española reservaba a la mujer un papel relegado al ámbito doméstico. Asimismo, también fue contemporánea de mujeres que sintieron la llamada de la lucha miliciana a raíz del estallido de la Guerra Civil española, como Rosario Sánchez Mora. Igualmente lo fue de Pilar Primo de Rivera y de su obra, la Sección Femenina, que atrajo a tantas mujeres desde 1934 y durante el franquismo. Y, por otra parte, muchas de las mujeres de su época optaron por dedicarse exclusivamente al hogar y a la familia.

No obstante, la biografía de María Moliner, marcada por su infancia y adolescencia, nos muestra a una mujer que no fue como ninguna de ellas, ni siguió ninguno de estos caminos: a pesar de las adversidades que la vida le deparó, encontró un modo distinto de ser mujer y madre, al tiempo que bibliotecaria e intelectual, con una profunda preocupación social y humana, sin perder nunca su modo de estar en el mundo, discreto y silencioso, pero enormemente productivo, sin renunciar a nada, ejerciendo en plenitud su destino de mujer. Sin ser feminista, fue un ejemplo para muchas feministas.

Así pues, en los primeros años de su vida en Valencia, María Moliner y su marido tuvieron la oportunidad de compartir amistad y todas sus inquietudes intelectuales con otras personas del mundo académico valenciano, personas de talante liberal y avanzado como ellos y, en particular, con un grupo de matrimonios con anhelos regeneracionistas similares a los suyos, que, en palabras de la historiadora Inmaculada de la Fuente, «querían un colegio distinto para sus hijos y sentían la necesidad de introducir las nuevas pedagogías de la enseñanza». Con este grupo de amigos impulsaron y fundaron la Escuela Cossío, nombre escogido en memoria del célebre pedagogo, Manuel P. Bartolomé Cossío.

Las etapas de gestación, fundación, promoción y puesta en marcha de la Escuela Cossío en Valencia fueron, sin duda, uno de los períodos más fructíferos de la vida intelectual y laboral de María Moliner. La materialización de este sueño por parte del matrimonio Ramón-Moliner —junto con los matrimonios amigos que participaron en el proyecto— sirvió, de entrada, para que sus hijos recibieran la educación de calidad que sus padres deseaban, siguiendo la estela de la ile y la pedagogía que allí María había aprendido.

La Segunda República y las Misiones Pedagógicas

La llegada de la Segunda República fue una oportunidad para María Moliner, que ya estaba muy comprometida y concienciada socialmente, especialmente en lo relativo a la educación y la cultura. En cierto modo, con la concepción y puesta en marcha de la escuela en Valencia, en el curso 1930-1931, María Moliner ―junto con su marido y su grupo de amigos― contribuyó al despertar de la sociedad española, que cristalizaría con la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931. Este entorno favoreció que María Moliner pudiera seguir dando lo mejor de sí y fuera alimentando sus inquietudes intelectuales y, sobre todo, sociales y educativas.

Y precisamente el haber promovido y fundado la Escuela Cossío en Valencia facilitó que María Moliner entrara en contacto con uno de los grandes proyectos del Gobierno republicano, en el que ella participaría de forma muy activa: las Misiones Pedagógicas, creadas el 29 de mayo de 1931 y dependientes del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Esta fecha tan temprana respecto a la proclamación de la Segunda República —mes y medio después— muestra la importancia que el nuevo Gobierno republicano otorgaba a la cultura y a la regeneración del pueblo español.

Encontramos los antecedentes de las Misiones Pedagógicas en el año 1881, cuando Giner de los Ríos y Manuel B. Cossío solicitaron al ministro de Fomento del primer Gobierno de Sagasta la creación de «misiones ambulantes», para llevar a los mejores maestros a zonas rurales más apartadas. La idea era enviarlos, en grupos de dos o tres, a modo de «misioneros», para que en las principales localidades reuniesen a los maestros rurales y les explicaran de forma práctica qué era lo que en las condiciones de entonces podrían hacer con objeto de mejorar la enseñanza. Más adelante, en 1912, se promovieron algunas experiencias, que ya se denominaron «misiones pedagógicas», para llenar el vacío intelectual y social con que frecuentemente trabajaban los maestros en las aldeas.

El Gobierno republicano sintió rápidamente la necesidad de trabajar para la población de las zonas rurales y retomó la antigua aspiración de Giner y Cossío: encomendó entonces a Cossío la presidencia del Patronato de Misiones Pedagógicas, organismo al que éste se dedicó en cuerpo y alma hasta su fallecimiento en 1935.

Era cuestión de tiempo que María Moliner se sintiera atraída por el flamante proyecto de las Misiones Pedagógicas, máxime cuando estaba presidido por el que fue su principal maestro. En agosto de ese mismo año, María integró la Delegación Valenciana de las Misiones Pedagógicas, con responsabilidades gestoras, entre otras. Y en enero de 1932 inició su colaboración con las Misiones Pedagógicas, que durarían hasta 1936.

María Moliner hacía suyas las palabras del profesor Cossío cuando explicaba cuál era el propósito de las Misiones: «despertar el afán de leer en los que no lo sienten, pues sólo cuando todo español no sólo sepa leer —que es bastante—, sino que tenga ansia de leer, de gozar y divertirse, sí, divertirse leyendo, habrá una nueva España». Hay que tener en cuenta que en 1931 apenas había bibliotecas públicas en España y que ninguna escuela rural tenía libros infantiles. La Segunda República realizó un esfuerzo importante por terminar con las desigualdades entre el campo y la ciudad, y lo intentó de la mano de las Misiones Pedagógicas y de la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros, de la que hablaremos más adelante.

El mundo de la lectura y de las bibliotecas experimentó con todo ello una gran transformación. Se empezó a entender que el papel de los bibliotecarios debía cambiar: el bibliotecario clásico era aquel que buscaba preservar los libros y trabajar para sesudos especialistas; en cambio, el bibliotecario de la Segunda República —como María Moliner— buscaba trabajar para el público en general y para los más desfavorecidos en particular. Su afán, como el del maestro Cossío, consistía en despertar el gusto por la lectura a los que no lo habían conocido, acercar la cultura a los que vivían alejados de las grandes ciudades y, en definitiva, abrir las bibliotecas a la gente, dejando que la luz del día desempolvara los ejemplares. María Moliner deseaba una biblioteca viva, útil y lúdica.

En 1933, María Moliner fue nombrada vicepresidenta de Misiones en Valencia, y como tal propició el desarrollo de las bibliotecas rurales, tarea que compatibilizó con su trabajo en el Archivo de la Delegación de Hacienda y con su faceta de madre y esposa.

En 1934, promovió asimismo la creación de una biblioteca popular en la ciudad de Valencia. Pese a ser una idea suya, en la que trabajó con ahínco, no fue nombrada directora de la misma. Lejos de desanimarse, siempre voluntariosa, presentó otro proyecto, aún más ambicioso: la creación de una Biblioteca-Escuela, también en Valencia, pensada como central de coordinación y distribución de fondos para las pequeñas bibliotecas rurales. El proyecto salió adelante, y la energía incombustible de María Moliner se puso al servicio de los ideales que el maestro Cossío le había transmitido.

Como miembro colaborador de las Misiones Pedagógicas en Valencia realizó numerosas inspecciones a distintas bibliotecas diseminadas por la provincia de Valencia. Varios informes de estas inspecciones se conservan en el Archivo General de la Administración. La experiencia acumulada en los centenares de visitas que realizó le permitió hacer una radiografía muy nítida de la situación de la lectura y de las bibliotecas rurales, y pudo verter buena parte de ello en el II Congreso Internacional de Bibliotecas y Bibliografía ―inaugurado por el filósofo José Ortega y Gasset―, que tuvo lugar en Madrid y Barcelona, del 20 al 30 de mayo de 1935, donde presentó la comunicación titulada «Bibliotecas rurales y redes de bibliotecas en España», y de cuyo Comité Organizador formó parte.

Dichos informes de inspección son una de las fuentes principales para conocer la labor de difusión de la lectura que llevó a cabo María Moliner durante la Segunda República. El interés principal de los informes de estas visitas estriba en el hecho de que son textos redactados personalmente por María Moliner. Son textos breves con un esquema común en cuanto a las cuestiones observadas y comentadas en cada una de las inspecciones, pero en absoluto son los clásicos informes administrativos, fríos y estandarizados. Destilan toda la humanidad y toda la sensibilidad de María Moliner, algo que el propio funcionamiento de las Misiones Pedagógicas permitía. La iniciativa de las Misiones Pedagógicas fue fundamentalmente fruto del entusiasmo de unas pocas personas y este espíritu inicial quedó plasmado en varios aspectos: sin normas ni modelos, se nutría de jóvenes intelectuales, artistas, escritores, pero también de maestros e inspectores de enseñanza primaria, personas, en definitiva, que compartían el ideal del maestro Cossío de crecimiento espiritual y cultural de los niños y de los habitantes de las zonas rurales. Hubo un núcleo de colaboradores que participaron regularmente —como es el caso de María Moliner—, pero muchos eran voluntarios y colaboradores puntuales. El funcionamiento era, pues, bastante carismático y permitía que cada cual se dedicase a aquello que mejor sabía hacer.

Aquellas bibliotecas eran sólo un estante, o un cajón, o una caja, a lo sumo un armario. Nada que ver con la imagen que nos viene a la mente cuando pensamos en el concepto de biblioteca, que identificamos espontáneamente con una gran sala abarrotada de libros, ordenados de manera sistemática. Ello confirma la necesidad que los impulsores e integrantes de las Misiones Pedagógicas habían detectado en las zonas rurales de la Península, en cuanto a lectura se refiere, puesto que unos pocos libros iban a llenar el vacío existente. Y al mismo tiempo es la prueba de que la cultura no es una cuestión de cantidad, sino de oportunidad y de adecuación, puesto que de lo que se trataba era de despertar el gusto por la lectura. Si conseguían que un solo niño o niña conociera el placer de la lectura, su entusiasmo contagiaría fácilmente a sus padres y hermanos. Y de este modo, como guijarro lanzado a un estanque, cada uno de estos libros, en manos de algún niño o niña del pueblo, con el acompañamiento adecuado del maestro o del bibliotecario, tendría el efecto de una onda expansiva.

Fueron años de gran productividad y de incansable actividad, años en los que María Moliner era conocida como «la muchacha del jersey verde». Como ella misma diría: «Me hacía gracia lo de muchacha, cuando ya pasaba de los treinta y había tenido a mis cuatro hijos». Esta intensa labor de la Segunda República se ve reflejada en las cifras: en 1935 se habían creado más de 5.000 bibliotecas, que, en los dos primeros años tuvieron 467.775 lectores, de los cuales 269.325 fueron niños (esto es, el 57%). Y el número total de obras leídas en el mismo período fue de 2.196.495. En ese mismo período se creó también la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros, en la que María Moliner participó activamente. Desde su puesto al frente de la Delegación de las Misiones Pedagógicas en Valencia llegó a organizar una red bibliotecaria a partir de las ciento quince bibliotecas establecidas por la Misiones, con una central en Valencia, que se encargaba de coordinar los servicios.

Poco después, en septiembre de 1936, en plena Guerra Civil, fue nombrada directora de la Biblioteca Universitaria y Provincial de Valencia, solicitada por el rector de la Universidad, el Dr. José Puche Álvarez —quien también había formado parte del grupo impulsor de la Escuela Cossío de Valencia—, pero a finales de 1937 tuvo que abandonar el puesto para ponerse al frente de la Oficina de Adquisición de Libros y Cambio Internacional de Publicaciones —que había sustituido desde el 5 de abril de 1937 a la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para Bibliotecas. Este organismo era el encargado de comprar libros para todas las bibliotecas españolas: escolares, públicas, de colonias y de institutos, especialmente los Institutos para Obreros, que, por primera vez, daban la oportunidad de estudiar a jóvenes de la clase trabajadora. En el año en que María Moliner estuvo trabajando como directora, la Oficina gastó casi siete millones de pesetas en la compra de cuatrocientos treinta y tres mil volúmenes.

El Prólogo a las Instrucciones

Sin embargo, aún le quedaba mucho camino por recorrer a María Moliner. Una de las mayores aportaciones que hizo a la difusión de la lectura y de la cultura en la España de los años 30 fue, sin duda, la redacción de las Instrucciones para el servicio de pequeñas bibliotecas, que la Sección de Bibliotecas del Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico del Ministerio de Instrucción Pública, publicó en Valencia, en 1937, omitiendo la autoría.

Las Instrucciones para el servicio de pequeñas bibliotecas constan de un prólogo de dos páginas, seguido de cuarenta y siete páginas en las que María Moliner expone de forma clara y ordenada cómo debe crearse, organizarse y mantenerse una pequeña biblioteca rural. Las Instrucciones abordan los siguientes aspectos: instalación, operaciones con los libros, formación de catálogos, servicio al público y estadísticas, atención a los servicios de préstamos entre bibliotecas y lotes renovables, propaganda y extensión bibliotecaria, y operaciones de orden administrativo. En estas páginas queda reflejada toda la experiencia que había atesorado en sus múltiples visitas de inspección como «misionera» de Misiones Pedagógicas y, sobre todo, queda reflejada su incombustible vocación de difusión de la lectura y de la cultura. El resultado es un texto en el que los destinatarios están presentes de principio a fin, y en el que se da respuesta anticipadamente a todas aquellas dudas de método o de funcionamiento que les pudieran surgir. El texto está acompañado de abundantes dibujos para ilustrar mejor las explicaciones, dibujos que describen desde el mobiliario más adecuado para la biblioteca, hasta la representación de cómo colocar la tarjeta del libro en cada ejemplar. Es un texto eminentemente pragmático.

Pero sin lugar a dudas, lo mejor de estas Instrucciones es la carta que María Moliner redactó, a manera de prólogo. Como afirma con acierto J. Ignacio Bermejo Larrea, «es una de esas joyas de la literatura que andan escondidas en archivos casi olvidados». El prólogo está redactado como una carta, en el mismo tono epistolar que ya utilizó en sus informes de inspección, y se titula «A los bibliotecarios rurales». La autora es plenamente consciente de a quién van dirigidas estas Instrucciones, sabe quiénes son y cómo son. Conoce de primera mano el perfil de las personas que en cada uno de los pueblos y aldeas va a recurrir a este texto, y, conoce también el público para el que se instalan estas bibliotecas. Lo que la mueve es el deseo de hacer llegar la cultura, a través de la lectura, a los pueblos y aldeas más recónditos, incluso a aquellos que aún no tenían ni electricidad. Se percibe también en este delicado prólogo que, por delante de cualquier tentación de exhibición de su saber, pasan siempre la modestia de María Moliner y su preocupación sincera por los futuros lectores.

El primer párrafo es toda una declaración de intenciones. En él se encuentra la síntesis de su pensamiento y la esencia de su concepción de la profesión de bibliotecaria: «Estas Instrucciones van especialmente dirigidas a ayudar en su tarea a los bibliotecarios provistos de poca experiencia y que tienen a su cargo bibliotecas pequeñas y recientes. […] El encargado de una biblioteca que comienza a vivir ha de hacer una labor mucho más personal, poniendo toda su alma en ella. No será esto posible sin entusiasmo, y el entusiasmo no nace sino de la fe. El bibliotecario, para poner entusiasmo en su tarea, necesita creer en estas dos cosas: en la capacidad de mejoramiento espiritual de la gente a quien va a servir, y en la eficacia de su propia misión para contribuir a ese mejoramiento».

Hay una serie de términos y expresiones que son dignos de resaltar: «alma», «el entusiasmo no nace sino de la fe», «creer», «mejoramiento espiritual», «misión». Hay en todos ellos un denominador común, un mismo campo semántico que es, curiosamente, el de la religión y, en particular, el de la religión católica. Llama la atención el uso de este vocabulario en un texto como este, porque es un texto dirigido a los bibliotecarios rurales, en plena Segunda República, que prologa toda una serie de indicaciones muy prácticas; pero es que además la persona que lo escribe no estaba especialmente vinculada al mundo católico de aquel momento. Según sus hijos, María Moliner era creyente, pero no acudía a la iglesia con frecuencia. ¿Por qué entonces este lenguaje? ¿Qué había detrás de estos términos? Creemos que no es casualidad que María Moliner utilizara este vocabulario, puesto que, como hemos ido viendo, en sus diferentes opciones personales y laborales, siempre la movió un anhelo profundo de llevar el saber y la cultura, a través de los libros, a aquellos que lo tenían más difícil, a los más desfavorecidos.

A medida que el texto del prólogo va avanzando, va revelándose la María Moliner determinada, decidida y de ideas claras: «No será buen bibliotecario el individuo que recibe invariablemente al forastero con palabras que tenemos grabadas en el cerebro, a fuerza de oírlas, los que con una misión cultural hemos visitado pueblos españoles: ‘Mire usted: en este pueblo son muy cerriles; usted hábleles de ir al baile, al fútbol o al cine, pero… ¡A la biblioteca…!’. No, amigos bibliotecarios, no. En vuestro pueblo la gente no es más cerril que en otros pueblos del mundo. Probad a hablarles de cultura y veréis cómo sus ojos se abren y sus cabezas se mueven en un gesto de asentimiento. […] Ellos presienten, en efecto, que es cultura lo que necesitan, que sin ella no hay posibilidad de liberación efectiva».

María Moliner predicaba con el ejemplo; pedía a los nuevos bibliotecarios, a los que ya llamaba «amigos» que hicieran lo que ella llevaba practicando desde hacía varios años: tener fe en las personas, vivieran donde vivieran, fueran hombres o mujeres, niños o ancianos. Esa fe inquebrantable de María Moliner en la capacidad y la necesidad inherente del ser humano por aprender y ampliar sus horizontes queda perfectamente reflejada en esta frase: «Probad a hablarles de cultura y veréis cómo sus ojos se abren y sus cabezas se mueven en un gesto de asentimiento».

En este prólogo, María Moliner hace hincapié en las dificultades que todas estas personas de los pueblos y aldeas van a encontrar para «incorporarse a la marcha fatal del progreso humano», y para recorrer el camino de la cultura, que califica de «áspero». Ahí se manifiesta la María Moliner que sabe que hace falta esfuerzo y fuerza de voluntad para acceder al saber. Sin la participación activa de la gente, los bibliotecarios rurales no podrían hacer su trabajo. Por ello, les pide que sean comprensivos, que disculpen y ayuden a los nuevos lectores, pues se trata de «romper con una tradición de abandono conservada por generaciones y generaciones» y con una tradición de desprecio por parte de las clases favorecidas.

El prólogo, teñido de realismo, sigue anticipándose a los problemas que los bibliotecarios rurales se encontrarán y les aconseja que no olviden cuál es su misión: «conocer los recursos de tu biblioteca y las cualidades de tus lectores». María Moliner, mujer con los pies en el suelo, les da consejos llenos de sentido común, fruto de su propia experiencia. Sabe que el entorno no es el más propicio, pero, precisamente por ello, sabe también que la vocación y el entusiasmo de los bibliotecarios puede suplir en parte el déficit material.

Por último, pide a los bibliotecarios que crean en «la eficacia de su propia misión». En definitiva, les pide sencillamente que crean en los demás y que crean en sí mismos, como único camino para acercar la cultura al mundo rural, tan abandonado hasta entonces. Transcribimos a continuación un fragmento que, casi al final del prólogo, se convierte en un auténtico alegato de la lectura como motor de transformación: «La segunda cosa en que necesita creer el bibliotecario es en la eficacia de su propia misión. Para valorarla, pensad tan sólo en lo que sería nuestra España si en todas las ciudades, en todos los pueblos, en las aldeas más humildes, hombres y mujeres dedicasen los ratos no ocupados por sus tareas vitales a leer, a asomarse al mundo material y al mundo inmenso del espíritu por esas ventanas maravillosas que son los libros. ¡Tantas son las consecuencias que se adivinan si una tal situación llegase a ser realidad, que no es posible ni empezar a enunciarlas…!».

El idealismo que desprenden estas líneas es un claro ejemplo del entusiasmo que mueve a esta mujer. Ella cree en la lectura como factor de cambio, como herramienta básica de acceso a la cultura. Y sueña con una España —«nuestra España»—, en la que todos caben y en la que todos tendrían reconocida la misma dignidad, gracias al acceso a la cultura que la lectura aporta. El uso, una vez más, de términos propios del lenguaje religioso —«creer», «misión», «espíritu»— ilustra la visión que ella tiene de la labor de los bibliotecarios rurales: personas que, con su entusiasmo y su dedicación, pueden llevar a cabo una labor integral de redención de la gente de los pueblos y aldeas, entendiendo redención en el sentido de liberación social. Como ella misma les dice, «esas ventanas maravillosas que son los libros [les permitirán] asomarse al mundo material y al mundo inmenso del espíritu».

Estas reflexiones ponen de manifiesto el sentimiento compartido por muchos intelectuales y políticos de la Segunda República, que deseaban reformar España y que veían en la difusión de la lectura y de la cultura un medio para abrirla al mundo. Fueron sin duda años de progreso, y la invitación a la lectura que las bibliotecas de las Misiones Pedagógicas propagaron fue una herramienta clave para este despertar de la población más abandonada y desfavorecida. María Moliner, con este prólogo/carta a los bibliotecarios rurales, y con su estilo sencillo y cercano, sembró una semilla para la futura España moderna. La Guerra Civil, lamentablemente, puso punto y final a este período de florecimiento cultural en España. De esa época, María Moliner diría: «Jamás he podido olvidar aquellos días en que intentamos transformar nuestro pobre país con el arma más poderosa de todas, la cultura».

Dictadura franquista y depuración de funcionarios

Con el comienzo de la Guerra Civil se paralizaron en muchos lugares de España, y especialmente en Madrid, las actividades de las Misiones Pedagógicas. Pero en Valencia la infraestructura creada por el sistema bibliotecario de las Misiones Pedagógicas continuaría funcionando casi hasta el final de la contienda. Algunos «misioneros» murieron asesinados nada más comenzar el conflicto; otros se enrolaron en las Milicias de la Cultura o en las Brigadas Volantes; otros fueron encarcelados, expedientados o marcharon al exilio. Y también hubo algunos que se integraron en las filas franquistas.

Fue una época de penurias y grandes dificultades, pero, a pesar de ello, María Moliner continuó trabajando, mientras pudo, por aquello en lo que creía. En 1937 redactó y presentó el Proyecto de bases de un plan de organización general de bibliotecas del Estado, un proyecto ambicioso y adelantado a su tiempo, presentado ante el Consejo central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico, y que se empezó a implantar inmediatamente, pese a que no fue publicado hasta 1939, cuando prácticamente el Gobierno de la República ya había sido derrotado por las tropas franquistas.

Valencia fue tomada por las tropas nacionales el 29 de marzo de 1939. María Moliner ―que cumpliría treinta y nueve años al día siguiente― y su familia vivieron ese día con naturalidad, haciendo lo que hizo la mayoría: salir al balcón a presenciar el paso de las tropas franquistas. Como tantos españoles en las diferentes capitales que iban siendo vencidas. No parece que aquello significara una comunión con el régimen franquista, sino más bien otra muestra más de su gran fuerza de voluntad y de su capacidad por hacer frente a las adversidades.

María Moliner fue sometida a una rigurosa depuración y perdió dieciocho puestos en el escalafón, según consta en el expediente de depuración contra María Moliner (pliego de cargos de 10 de febrero de 1939 y resolución publicada en el BOE de 22 de enero de 1940). Está claro que su adhesión entusiasta a las Misiones Pedagógicas jugó en su contra, tal como recogía el informe del comisario jefe de Valencia que, en junio de 1939, dijo sobre María Moliner que se había manifestado «como roja rabiosa», pero que nadie había «podido manifestar haya cometido ningún acto censurable, ni denunciado a nadie». No obstante, hubo diversos factores que le favorecieron y que evitaron una sanción mayor. De entrada, el hecho de haberse centrado exclusivamente en sus quehaceres profesionales, pero también su manera de ser y de comportarse. En este sentido, Pilar Faus Sevilla alude al informe que redactó el repuesto director de la Biblioteca Universitaria, José María Ibarra, que avala la conducta profesional y humanamente ejemplar de María Moliner: «defendió al personal facultativo y subalterno derechista ante las autoridades y tribunales…; teniendo en cuenta que no tuve trato personal con ella, opino que se trata de persona que se adaptó sin dificultad al Gobierno rojo pero sin actuar sectariamente ni perseguir a quienes no pensaban como ella, ni menos complicarse en las infamias y atropellos contra las gentes de derechas».

Asimismo, otros informes ejercieron también una influencia positiva, en particular, afirma Ibarra, «el presentado por unos vecinos, muy adictos a las ideas del nuevo régimen. En él se destacan las valiosas cualidades que adornaban a María Moliner, entre ellas la de ser una madre ejemplar». No deja de ser sorprendente que su faceta de madre, al fin y al cabo, le valiera una reducción en la sanción. Su maternidad le había abierto los ojos de un modo especial a las necesidades educativas y culturales de los más pequeños y de los más abandonados, y ahora, al final de la Guerra Civil, su modo de ser madre le otorgaba un castigo menos severo del que otros funcionarios sufrieron. Cabe recordar aquí que María Moliner y su marido pertenecían a la clase acomodada de Valencia y que esta condición probablemente también la ayudó, puesto que otras personas implicadas como ella en los valores de la Segunda República recibieron castigos mayores, sobre todo si procedían de la clase obrera.

Es relevante también lo que escribió de sí misma, en la declaración jurada que firmó el 7 de mayo de 1939, respondiendo a la pregunta acerca de los servicios que había prestado al Movimiento: «Creo que trabajando seriamente y sin regatear esfuerzo en su vida profesional y criando a pulso, según expresión popular, a cuatro hijos sanos en cuerpo y alma ha prestado su servicio al espíritu que anima al Movimiento Nacional». En esta frase resume María Moliner lo que había sido su vida en la década anterior: la entrega en cuerpo y alma a su vida profesional y a la crianza de sus cuatro hijos. Una mujer moderna avant la lettre.

El castigo, además de la pérdida de puestos en el escalafón, consistió en retomar su plaza en el Archivo de la Delegación de Hacienda, de donde había huido. Era como retroceder diez años atrás en su vida. Pero, como siempre había hecho, María Moliner se adaptó a la nueva situación con entereza y serenidad, dando lo mejor de sí misma.

Empezaba, sin embargo, un largo período de sombras. Desde el final de la Guerra Civil, su marido fue apartado de la docencia, pero su expediente de depuración no se resolvió hasta febrero de 1943. Entonces supo que su sanción comportaba su traslado forzoso a la Universidad de Murcia y la prohibición de solicitar cargos vacantes durante dos años. Durante ese tiempo, María Moliner permaneció en Valencia con sus hijos, mientras su marido pasaba la semana laboral en Murcia. Fueron años sombríos para la familia Ramón-Moliner.

La experiencia de la posguerra que sufrió el matrimonio Ramón-Moliner es paradigmática de lo que muchas familias de profesionales vivieron: las ilusiones y las esperanzas que habían depositado en esa «España nuestra» de la que María Moliner hablaba a los bibliotecarios rurales, todas esas «consecuencias que se adivinan si una tal situación llegase a ser realidad», tantos anhelos y esfuerzos, todo aquello fue enterrado por las fuerzas franquistas.

Pese a la marginación social y profesional, María Moliner supo encontrar en la dedicación a su familia y en su dimensión creadora —que ningún régimen político podría ahogar del todo— una luz interior en tiempos de sombras. María Moliner siguió haciendo lo que mejor sabía hacer: cultivar el intelecto mediante las palabras y la lectura, ser una buena profesional y una buena madre.

Cuando en 1946, Fernando Ramón obtuvo plaza de catedrático en la Universidad de Salamanca, María Moliner no tardó en obtener plaza en Madrid, como responsable de la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Este sería su destino definitivo, hasta la jubilación.

Así empezó, a los cincuenta y un años, una labor de más de quince años que culminó con la publicación del ya mencionado Diccionario de uso del español, por el que hoy en día es mundialmente conocida. La fuerza interior y el empuje que siempre le habían caracterizado, la acompañaron hasta el final.