Chema López en la biblioteca del IVAM.

La visión siempre es un hecho. Es la realidad lo que suele ser un fraude.

G.K. Chesterton

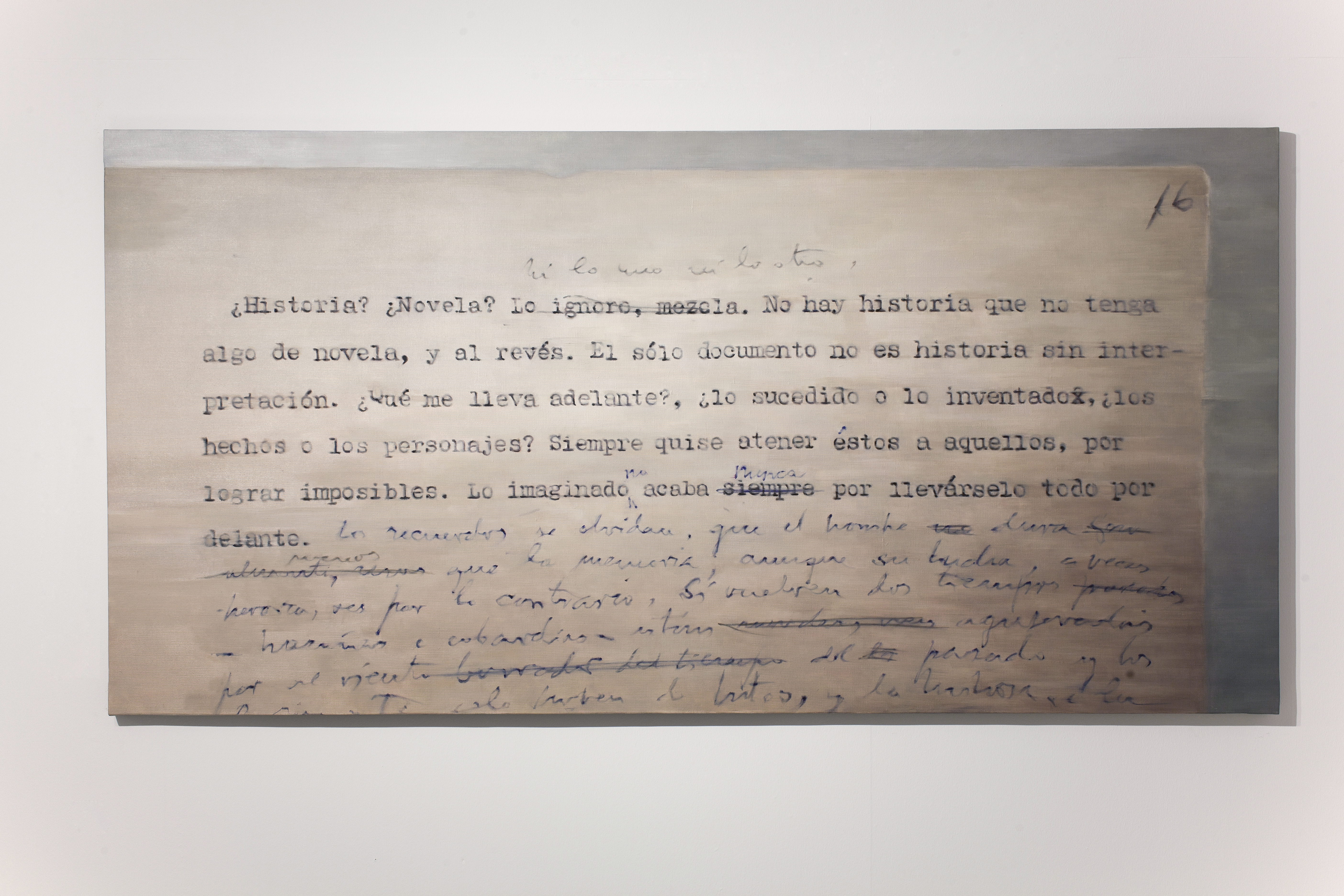

Chema López, Historia y novela, 2018. Óleo sobre lino, 200x100 cm.

I

I

En las paredes cuadros colgados de diferentes dimensiones, superficies borradas, tachadas, intervenciones, moscas de un considerable tamaño pintadas directamente en la pared, Historia y novela (un óleo a partir del manuscrito de Campos de Almendros de Max Aub), un video de tres minutos de duración que en esta ocasión es un montaje de Chema López a partir de la mítica película de Antonio Maenza Orfeo filmado en el campo de batalla, enfrente, un cuadro de grandes dimensiones -- ¿las dimensiones de una pantalla de cine? -- que representa una escena de la película (Orfeo en el campo de batalla, 2019). En el centro de la sala una vitrina, una mesa expositora donde se exponen documentos, libros, cartas, carnés, fotografías. Max Aub (1903-1972) y Rafael Chirbes (1949-2015).

El pasado = los documentos =la memoria.

El presente = la exposición = la mirada retrospectiva = la interpretación.

El futuro = el archivo.

A la izquierda una vitrina más pequeña, junto a otro cuadro que reproduce la contra del único libro publicado por Eduardo Hervás (1950-1972), Intervalo. En la vitrina algunas cartas manuscritas, poemas, traducciones, un cuaderno escolar azul, algunos libros, El Antiedipo de Deleuze y Guattari, Sur le materialisme de Sollers, El Erotismo de Bataille, una edición mexicana del Manifiesto Comunista subrayado, dos panfletos de Mao Tse-Toung en francés contra el culto del libro, dos números de la revista de cine Cinethique. Todo este material sale a la luz por primera vez. Es el contenido de una carpeta de la que no se tenía noticia y que no había sido abierta hasta hoy.

Los documentos = el pasado = la memoria = la muerte = el olvido.

Esto es “Materia y memoria en Aub, Hervás y Chirbes: un proyecto de Chema López”. Una intervención en un espacio reducido pero simbólico: la biblioteca del IVAM, que acompañará durante cuatro meses a la exposición Tiempos convulsos (13/02/2019 – 19/04/2020). Una reflexión a través de las imágenes, sobre una época fecunda en contradicciones e intransigencias, una época que dilapidó su herencia, hipotecó su futuro, y se cobró sus primeras víctimas, vista a través de las colecciones del IVAM.

Aub, Hervás y Chirbes. Tres nombres propios. Tres escritores en el museo. Tres obras literarias. Y un encargo a un pintor. ¿Qué tienen en común? En principio estar muertos. El mismo país. La misma historia. Tres muertos. Dos de ellos de sobra conocidos, o desconocidos de sobra. Y el tercero una sombra. La sombra de una sombra. Apenas dejó obra. Apenas tiene biografía. Apenas pisó el mundo. Es el que más nos interesa. Lo cual no quiere decir que sea el más interesante. El que nos interesa hoy es el pintor Chema López. Su lectura. Su exposición. Su pintura.

II

La vida no es una biografía dice Pascal Quignard en su libro La vida no es una biografía.

“Vivir no tiene ningún fin;

vivir no tiene ningún telos;

vivir no tiene ningún objetivo;

vivir no tiene ninguna “labor”.

Chema López es, a mi juicio, uno de los pintores más originales y comprometidos que tenemos en la actualidad. Su obra, dura, difícil, arriesgada, exigente, comprometida, transciende la mera representación de una realidad concreta para narrarla en imágenes, en metáforas, de cuadro a cuadro y dentro del mismo cuadro, imágenes que se reinterpretan unas a otras, que se aluden unas a otras, que se prolongan, se borran, se difuminan, el mismo cuadro pintado dos veces, negro sobre blanco, blanco sobre negro.

Las exposiciones de Chema López narran una historia, cuentan un cuento en el que el protagonista persigue pistas, las pistas le persiguen, pistas en ocasiones falsas, las pistas falsas son las que más nos acercan a la verdad, las pistas verdaderas no son pistas, son pruebas.

El acontecimiento acontece.

El discurso discurre.

Chema López no reconstruye una historia. La historia de un crimen cometido en común. Sino que la deconstruye. Lo contrario de la realidad no es la ficción, es la irrealidad.

La literatura.

Max Blecher: Acontecimientos de la irrealidad inmediata: “Cuando miro durante largo rato un punto fijo en la pared, a veces me ocurre que dejo de saber quién soy y dónde me encuentro.” Cuando Chema López pinta un retrato, su modelo es casi siempre una fotografía impresa o una fotocopia (el impresionante retrato de Hervás incluido en la reproducción pictórica de la contraportada del libro). Y lo que capta con sus pinceles no lo puede captar la cámara (hay cierta perversión en pintar una cámara, un libro, una caja de cerillas, una partitura, una mosca, cuando una fotografía aparentemente hubiera hecho mejor el trabajo.) La cámara reproduce lo que ve, lo que tiene delante, lo que se deja ver, lo que no presenta resistencia. El cuadro lo que no se ve, lo que está detrás, lo que se resiste a entregarse, lo que se oculta. No es el parecido, la ressemblance, lo que persigue la pintura de Chema López.

La literatura.

Max Blecher: Acontecimientos de la irrealidad inmediata: “A mi alrededor, la realidad exacta tira de mí cada vez más hacia abajo intentando arrastrarme hasta el fondo. ¿Quién me despertará? Siempre ha sido así, siempre, siempre.”

Todo encaja.

La materia.

La memoria.

La muerte.

Violenta trayectoria:

“Esos ojos no te pertenecen.

¿De dónde los has tomado?”

y

III

La exposición

Cómo la disposición de las obras, su forma, su formato, orienta la mirada del espectador. (La obra siempre es más que la suma de sus partes.) Max Aub, Eduardo Hervás, Rafael Chirbes unidos por lo que los separa. Siempre ha sido así.

Chema López anula la distancia entre la imagen y la palabra pintando palabras que son a la vez imágenes. Pintando la pintura. Algunos cuadros parecen inacabados. Todos los cuadros están inacabados. ¿Cuándo un cuadro está acabado? ¿Lo sabe el pintor? ¿Qué quiere decir acabado? ¿Qué quiere decir inacabado?

El espectador ve lo que cree estar viendo, sin embargo lo que está viendo nunca es lo que él cree estar viendo.

Insistir en la diferencia entre dentro (de la vitrina) / y fuera (en las paredes). Dentro (del museo) y fuera (en la calle)

Volvamos al principio. Volvamos a ver la exposición. Volvamos a esa carpeta inédita que contenía los documentos de Eduardo Hervás que se exponen en la vitrina y que tanto ha dado que hablar. Recordémoslos: cartas manuscritas, poemas, traducciones, un cuaderno escolar azul, algunos libros, El Antiedipo de Deleuze y Guattari, Sur le materialisme de Philippe Sollers, El Erotismo de Bataille, una edición mexicana del Manifiesto Comunista subrayado, panfletos en francés, dos números de Cinethique… Escribamos la historia de la carpeta. ¿Hay otras carpetas? ¿Otros documentos? ¿Saldrán a la luz algún día? Antonio Maenza, “el ángel exterminador”, después del suicidio de Hervás estuvo ingresado en un manicomio. Su historia clínica se ha perdido. Sólo Lacan hubiera podido salvarle. Muere en 1979. Una muerte violenta. “Violenta trayectoria”. El ángel exterminador exterminado. De cuando en cuando alguien escribe un artículo reivindicando a “nuestros malditos”, a nuestra “generación perdida”. De cuando en cuando se publica algún inédito, se pasa una película, aparece una carpeta. De cuando en cuando alguien muere.

“Siempre ha sido así, siempre, siempre.”

Finalmente me he decidido a escribir la historia de la carpeta. Sería una pena que se perdiera. Sería una pena que se tergiversara. Aquí la tienen.

Historia de una carpeta

--No toquen nada hasta que no lleguemos nosotros, dijo el policía.