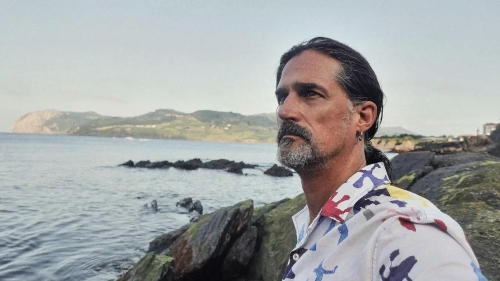

Miguel Albero es poeta, novelista, cuentista y ensayista, es decir, una suerte de hombre orquesta, un escritor que toca todos los palos o todos los géneros literarios, y además con finura, porque tiene buen oído para la música de las letras. Y no solo eso: también es bibliófilo, que no bibliómano, porque como decía Paul Lacroix “la bibliomanía más elevada y la más ilustre no está exenta de manía, y en cada manía se percibe un ente de locura”, y Albero no está loco, sino que colecciona libros para leerlos, que es lo propio de cualquier bibliófilo, porque como también decía otro francés, Charles Nodier, los bibliófilos son hombres dotados de cierto ingenio y gusto, que gozan con las obras fruto del talento, la imaginación y el sentimiento, que es para lo que al fin y al cabo están hechos los libros: no para atesorarlos como piezas de colección por el mero afán de tenerlas, sino para disfrutar con su lectura. Y Albero ha leído mucho, mucho, cosa que se nota sin duda alguna en su Diccionario provisional de pérdidas, que no es simplemente un diccionario en el que da cabida a un sinfín de voces que directa o indirectamente están relacionadas con las pérdidas, sino que también contiene un fastuoso repertorio de citas, de fragmentos y de referencias literarias de toda clase de autores (poetas, filósofos, novelistas, historiadores i tutti quanti letraherido) que han dejado una reflexión aguda o un juicio inteligente para la posteridad y que Albero, con su habitual pericia para encontrar puentes de unión entre unos y otros, ha sido capaz de encajarlas en cada una de las entradas que arman su ameno y curioso diccionario. Porque curioso es que algunas de esas entradas sean, por ejemplo, ‘spleen’, ‘ayer’, ‘acrasia’, ‘nunca’, ‘pero’, ‘tampoco’, que casi nadie imaginaría que suponen alguna clase de pérdida, pero que sin duda lo son, como el lector que se adentre en sus páginas podrá comprobar fehacientemente guiado por la persuasiva prosa del autor madrileño afincado en Washington, donde actualmente ejerce su profesión de diplomático.

-En la biosemblanza de tu Diccionario provisional de pérdidas, se dice que has publicado ya demasiados libros. ¿Para qué entonces este nuevo libro?

-Borges decía que publicar un libro es la única manera de librarse de él, y así nombras a quien te estorba enviándolo a algún consulado palúdico para librarte de él, alejándolo, y el autor se libra de la obsesión que todo libro supone publicándolo. En este caso siendo además un diccionario provisional, o lo publicas o por mor de la provisionalidad se te van a seguir ocurriendo pérdidas cada día. Pero en lo que a mí respecta, creo que la pregunta atinada es por qué sigo escribiendo, no tanto publicando. Lo cuento en un poema de un libro inédito (otro más), titulado No consigo, una suerte de reverso del Me Acuerdo de Perec. Aquí van las dos primeras estrofas:

OCUPA TU TIEMPO LIBRE EN OTRA COSA

NO CONSIGO dejar de escribir,

Grafomanía es una forma de llamarlo,

Logorrea escrita y publicada,

Me levanto y pienso en escribir,

Me acuesto y sigo pensando en escribir,

Y entremedias escribo, en el aeropuerto,

En un taxi, en la sala de espera del dentista.

NO CONSIGO dejar de escribir,

Y lo cierto es que los hechos debieran disuadirme,

Si no de escribir sí de publicar al menos,

Porque los lectores brillan hermosos por su ausencia,

Y como mientras tanto tú no paras de escribir

Ya tienes orgulloso más libros que lectores,

Ya incluso atesoras, siempre orgulloso,

Más premios que lectores.

En fin, no hay más preguntas, señoría.

“Este es un diccionario que se lee y no se consulta”

-A nadie se le ocurriría leer un Diccionario de pe a pa, y tú mismo en la introducción ofreces una serie de sugerencias para su lectura, pero ¿cuál es la mejor, o la que tú, si no fueses su autor, preferirías?

-En el prólogo sugiero que los diccionarios se consultan, no se leen, pero este es un diccionario que se lee y no se consulta. Y de las líneas de lectura que propongo a mí me gusta esa que llamo marcarse un Rayuela, esto es, no hacer una lectura lineal del diccionario, sino abrir al azar una página y luego ir de entrada en entrada por las referencias a otras que en cada una hay, y así, el ‘spleen’ te lleva travieso al ‘desencanto’, y de ahí vas derecho al ‘desengaño’ y así transitas de pérdida en pérdida con fluidez e ignorancia, como hablo yo algún idioma que otro.

-En alguna parte de tu libro afirmas que no se puede perder lo que no se ha poseído, pero ¿no crees que también perdemos lo que no tenemos, y que tal cosa es quizás la mayor pérdida de todas?

“Todo poema, con el tiempo, es una elegía”

-Por darle la vuelta a tu argumento, no es tanto que perdemos lo que no tenemos como que lo que tenemos es lo que perdemos, o mejor dicho, lo que hemos perdido. Pero lo dice, cómo no, mucho mejor Borges que yo, en ese poema magnífico que se llama “Posesión del ayer”, siendo ‘ayer’, (pérdida del presente), otra entrada de mi diccionario:

“Sé que he perdido tantas cosas que no podría contarlas y que esas perdiciones, ahora, son lo que es mío. Sé que he perdido el amarillo y el negro y pienso en esos imposibles colores como no piensan los que ven. Mi padre ha muerto y está siempre a mi lado. Cuando quiero escandir versos de Swinburne, lo hago, me dicen, con su voz. Sólo el que ha muerto es nuestro, sólo es nuestro lo que perdimos. Ilión fue, pero Ilión perdura en el hexámetro que la plañe. Israel fue cuando era una antigua nostalgia. Todo poema, con el tiempo, es una elegía. Nuestras son las mujeres que nos dejaron, ya no sujeto a la víspera, que es zozobra, y a las alarmas y terrores de la esperanza. No hay otros paraísos que los paraísos perdidos”.

-También dices que perder algo casi siempre causa dolor. ¿Cómo explicas entonces que algunas pérdidas sean, sin embargo, un alivio?

-En mi definición, la pérdida debe ser siempre involuntaria e incluir un patere, en efecto, un dolor, un menoscabo. Si hay alivio no hay pérdida, como puede suceder por ejemplo en la ‘ausencia’ (pérdida de la presencia). La ausencia es una de las pérdidas más dolorosas que puedes sufrir, cuando lo es de un ser querido. Pero si tu pareja es lamentable y se marcha a comprar tabaco y no regresa nunca, como canta el Boss en lo que parece un microrrelato de Carver: “Got a wife and kids in Baltimore Jack, I went out for a ride and I never came back”, entonces en efecto hay alivio pero no pérdida, porque la ausencia no te procura menoscabo, más bien liberación, dicha, otra vez alivio.

-En otro lugar afirmas categórico que tu diccionario no es un instrumento para revertir ni mitigar el conjunto de pérdidas que pueblan invasivas nuestro triste existir, o sea, que no es un libro de autoayuda ni un vademécum, sino un diccionario literario. Pero, ¿la literatura no es, a su modo, un remedio, una autodefensa, un instrumento de evasión, incluso de consuelo, frente al prosaico mundo real?

-Advierto que es un diccionario literario y no médico, para que no acuda a él ingenuo quien sufre ‘alopecia’ (pérdida del pelo) pensando que va a encontrar en esa entrada remedios para las suyas, para su mal, curas milagrosas o descuentos para implantes capilares con visita guiada a Santa Sofía, porque se decepcionará, añadiendo más descontento si cabe al que ya le procura dadivosa la propia calvicie. Y sí, la literatura es una forma de esquivar la realidad, es incluso una forma de realidad.

“En general la pérdida genera mejor literatura que la ganancia”

-¿Es mejor cantar lo que se pierde, como decía Machado, que cantar y contar lo que se gana?

-Sin duda, a nadie le interesa lo que ganas, más bien disfrútalo pero no me lo cuentes, no lo cantes tampoco. Además, es tras la pérdida cuando lo quieres verbalizar, hay más poemas de ‘desamor’, otra entrada del diccionario, o de ‘desengaño’, una más, que de amor. El desamor impregna pastoso toda la poesía y desde luego por entero ese mundo empalagoso de la canción ligera, porque al que ama y es correspondido ya le basta con eso. Claro, si eres Luis Miguel Dominguín y acabas de acostarte con Ava Gardner, igual en efecto sales corriendo para contarlo, a ti puede interesarte contarlo, a mí escucharlo menos. Pero en general la pérdida genera mejor literatura que la ganancia, así el fracaso que el éxito, desde el inicio de la novela con el Quijote, el protagonista tiene que ser un perdedor para que nos interese, los príncipes victoriosos se quedan para la literatura medieval o las películas de Marvel.

-¿Realmente es la pérdida de la voluntad la mayor de las pérdidas, tal como llegas a afirmar en tu libro?

Para mí sí. El ‘abandono’ (pérdida de la voluntad) es pérdida severa, casi irreversible, porque sin voluntad te vienen luego pérdidas en racimo, nada puedes hacer porque careces de voluntad para afrontarlo. Y es que en la vida, más importante que el talento, desde luego que la suerte, es la voluntad. Otra cosa es la ‘acrasia’ (pérdida del buen juicio) que implica una pérdida temporal de la voluntad, el buen juicio se ve alterado por otras cosas y cedes por ejemplo a la tentación. Así, Eva cedió y terminó comiéndose la manzana, en la que es la madre de todas las pérdidas, la fundacional, la ‘caída’ (pérdida del Paraíso). Pero aunque no recuperes el Paraíso (en verdad nunca lo tuviste, es el invento para no asumir la idea de un creador chapucero), en la acrasia la voluntad sí puedes recuperarla, en el abandono no.

-En la voz ‘adicción’, dices que significa pérdida del control en el consumo de algo. ¿Sería entonces un adicto el bibliófilo y, por tanto, un descontrolado?

-Sin duda, la bibliofilia es casi siempre bibliomanía, es decir, es una patología como otra cualquiera. Yo la padezco y a veces a mi pesar, he pasado de comprar libros que sabía que iba a leer a comprar libros que igual no leía y he terminado comprando libros que sé que no voy a leer. Y todo esto sin control, poniéndome límites que luego incumplo, como Samuel Peppys, que decía que la biblioteca de un caballero no tiene que tener más de 3000 libros y luego libro que entra libro que tiene que salir. Pero él no hacía caso a su propia regla, también trataba de controlar su dipsomanía diciendo no antes de las seis no más de seis, esta vez para los gintonics, pero a veces el límite ejercía de acicate, vaya, son las ocho y solo me he tomado dos, esto hay que arreglarlo.

“Esa idea de que el sufrimiento nos hace mejores personas es una de las mayores falacias”

-San Agustín afirmaba que es malo sufrir, pero bueno haber sufrido. ¿No piensas, como él, que las pérdidas nos humanizan, y que en puridad no todas son malas?

-Sufrir no sirve para nada, esa idea de que el sufrimiento nos hace mejores personas es una de las mayores falacias. Lo decía Leopoldo María Panero, en una película en la que participé hace ya tantos años, desde el muy pinturero manicomio de Mondragón: “yo creía que los locos iban a ser buenos porque han sufrido mucho, pero precisamente porque han sufrido son los mayores hijos de puta”.

-En la voz ‘asimilación’, declaras que es sinónimo de Integración (en otra cultura), con un carácter positivo. ¿De verdad? ¿No has leído a Arcadi Espada? ¿La integración, sensu estricto, no es más bien un modo de sumisión, y sobre todo el modo en que los que te acogen te siguen viendo no como a uno más de los suyos, sino como lo que eres, el charnego docilizado?

No, más bien digo que ‘asimilación’ (pérdida de la identidad por abrazar la del entorno), es algo chungo, literalmente tiene un tufillo feo y rancio, suena a pérdida y no gustosa, suena a obligación, suena a imposición, tiene como ellas ese final agudo y asertivo, o te asimilas o te vas, vienen a decirte, asimilación o rechazo, conversión o expulsión. Integración es la versión positiva, y suena más bien a voluntad tuya, te integras, asimilación es la versión en efecto chunga. Salvo si eres camaleón o Zelig, entonces tu identidad es precisamente la de abrazar la identidad del entorno, luego no hay ahí pérdida ni menoscabo, más bien la habría si no cambiaras. Y no, no he leído a Arcadi Espada, pero supongo que tampoco él me ha leído a mí, así que ya tenemos algo en común.

-¿Te consideras un buscapérdidas?

Sin duda, ando buscando pérdidas todo el tiempo. Y a veces me encantan los hallazgos, me gustan por ejemplo las pérdidas digamos más abstractas como ‘nunca’ (pérdida de la posibilidad), ‘tampoco’ (pérdida de la segunda oportunidad) o ‘pero’ (pérdida del valor de cuanto antecede). De entre todas ellas, por escoger la pérdida preferida de este buscapérdidas que soy, a mí me fascina ‘casi’, (pérdida del todo), de la que por una vez el diccionario da una definición maravillosa, acierta, como lo hacen dos veces al día los relojes detenidos. Poco menos de, aproximadamente, con corta diferencia, por poco. Por eso es hermosa pero terrible esta pérdida, casi ganas la maratón pero no la ganaste, por poco, casi apruebas las oposiciones pero nunca lo hiciste, aprobaron otros, tú no, casi llegas a la cima pero te quedaste con las ganas. Para eso, casi mejor no haber salido de casa.

“El humor hace a las pérdidas más tolerables, hasta las peores”

-En tu libro recurres con bastante frecuencia al humor en un tema aparentemente tan serio como este de las pérdidas. ¿Por qué?

-Porque no quiero incurrir en una de las peores pérdidas con derecho a entrada en mi diccionario, la ‘solemnidad’, (pérdida de la ironía), mal que afecta a gran parte de la literatura española, no así a la anglosajona. Se pueden abordar las pérdidas desde el humor, el humor no debe ser el antónimo de lo riguroso, se puede ser riguroso pero con humor. Y se puede perder pero con humor, es más se pierde mucho mejor, el humor hace a las pérdidas más tolerables, hasta las peores.

-En la voz ‘cese’ describes con sarcasmo lo que has visto en algunos casos de ceses de diplomáticos, políticos o similares…, ¿siendo tú diplomático, verías tu cese de la misma forma?

Distingo entre el ‘cese’ (pérdida del cargo) y el ‘despido’ (pérdida del trabajo), porque al primero se le supone una cierta solemnidad, la mejor liturgia era la de Franco, que te mandaba el motorista a casa, para que no asistieras ya al consejo de ministros, habías dejado de ser parte de él, y de paso te ahorrabas los monosílabos del jefe con voz atiplada. En el despido la liturgia es más cutre y sales con la inevitable caja de cartón con la foto enmarcada de los niños (que ni siquiera son tuyos), devolviendo la tarjeta para entrar en el edificio porque ya no eres bienvenido. Y hablando de mi cese, lo que me gustaría es ser cesante, esa categoría maravillosa del XIX, el uso del participio pasado lo estropea todo, cesado es terrible, cesante es hermoso.

-¿Qué se gana y qué se pierde al leer tu Diccionario?

-En el asunto de las ganancias no soy experto, pero igual ganas en ganas de leer otra cosa, de practicar el senderismo o la natación. Y perder se pierde sin duda, se pierde el tiempo, la ocasión de ver el partido de la Champions, los veinticinco euros del ala que cuesta el libro, la posibilidad de releer las obras completas de Martín Vigil, tan injustamente preterido en nuestros días.

-He notado que te muestras muy crítico con los libros de autoayuda, pero en tu libro también hay consejos y recomendaciones, como cuando en el cierre de la voz ‘extravío’ invitas al lector a que trate “de no incurrir en esta pérdida, de no extraviarte, de no perderte en suma cuando perderte no quieres, porque vendrán después las pérdidas racimo y nada podrás hacer para evitarlas”. ¡Ah, creía que tus lectores no necesitaban consejos…

El asunto es que no tengo lectores, y eso me permite hacer lo que me dé la gana, porque a diferencia de Lola Flores no me debo a mi público, porque carezco de él. Y por eso puedo aconsejar al lector después de haber dicho que no iba a hacerlo, dirigirme a él o ignorarlo olímpicamente. Pero sí, el ‘extravío’ (Pérdida del rumbo. Pérdida a secas) es otro de los nombres de la pérdida, si pierdes el rumbo prepárate porque vienen curvas, si pierdes el rumbo te pierdes.

-¿Qué no te gustaría perder nunca? Y no me vale que me digas la vida…

El sentido del humor, ya mencionado, para no incurrir así en ‘solemnidad’. Pero si me pongo serio aunque solo sea por un momento, no me gustaría perder la voluntad, motor de todo, puede estar mermada, maltrecha pero sigue ahí. Ahí sí que perderla sería perderme. Y claro si te pierdes voluntariamente, en esa idea del flâneur de Benjamin, que nos sugiere que perderse en la ciudad requiere un aprendizaje, entonces está todo bien, pero si pierdes la voluntad entonces te pierdes sin querer, y ya no te encuentras, como en el extravío.

-¿Y de qué cosas de las que has perdido hasta ahora te lamentas más?

-Cuando alcanzas una edad empiezan a acumularse las pérdidas. Fitzgerald decía que la vida es un proceso de demolición, pero erraba, es primero un proceso de construcción. Luego sí, luego empiezan los golpes pequeños, la demolición sistemática se pone en marcha. Y es también una sucesión de pérdidas, pero de nuevo empieza más bien siendo un proceso de acumulación, es verdad que algunos acumulan más que otros, pero si tienes la desdicha de vivir muchos años acumulas, amigos, cosas, recuerdos, familia. Y luego sí, luego empieza ceniza la sucesión de pérdidas irreversibles, cotidianas. En mi caso la pérdida de mi padre, su ‘ausencia’, es todavía hoy la pérdida más dolorosa, más años pasan, más le echo de menos.

“El lenguaje a veces ofrece segundas oportunidades a las palabras”

-Aunque yo no te veo como un perdedor, ¿qué te gustaría perder?

-Si ‘perdedor’ es el que siempre pierde, el que ha nacido para perder, y no como dice el diccionario solo el que pierde, todos somos al cabo perdedores, algunos llegan antes como el poeta menor llega antes al ‘olvido’ (otra vez Borges), pero a él vamos todos derechitos. Es curioso cómo ‘perdedor’ era siempre el varón, porque de él se esperaba el éxito y por tanto era el que perdía, mientras que la ‘perdida’ (pérdida de la tilde de pérdida) era ella, porque de ella se esperaba la virtud, y el hombre nunca era un perdido, en todo caso un golfo, pero perdido no. El lenguaje a veces ofrece segundas oportunidades a las palabras, y perdida ya no es sinónimo de mujer de vida licenciosa, sino una llamada perdida. Mucho mejor.

-La historia de la literatura está llena de fracasados, de perdedores…, ¿podrías hablarnos de cuáles te han llamado más la atención?

-La lista es infinita, desde Ignatius Riley a Arturo Belano, de Oscar Wao a Alonso Quijano. Y están claro los malditos, que pierden de antemano porque se sitúan al margen, los extravagantes en su sentido literal, que vagan fuera de las lindes. Y ahí de nuevo la lista es interminable, del citado Panero a su primo Artaud, de Satie a Arthur Cravan.

“Escribir, para mí, es más bien terapia, es mi tiempo de disfrute”

-Y ya que estamos, ¿cuál de tus libros consideras que fue una pérdida de tiempo haberlo escrito?

-Yo me lo paso muy bien escribiendo, luego no hay pérdida para mí por no mediar menoscabo, y por ser siempre algo voluntario, hago muchas cosas al día por obligación pero escribir no se encuentra entre ellas. Por otra parte, nunca he entendido eso del sufrimiento para escribir, para mí es más bien terapia, es mi tiempo de disfrute. Otra cosa es que luego nadie lo lea y tú te frustres o no, que antes sí pero ahora desde luego ya no, pero haber escrito libros no ha supuesto pérdida de tiempo, tantas otras cosas en mi vida sí. Porque en esto de perder el tiempo siempre hay ese sentido utilitarista, el de aprovechar el tiempo, en inglés perderlo es to waste time. Sánchez Ferlosio se preguntaba “¿de quién es esa vida que dicen que sigue cuando dicen que la vida sigue?”, y podríamos reformularlo preguntándonos ¿de quién es ese tiempo que dicen que pierdo cuando dicen que pierdo el tiempo? El mío quizás no. Si uno tiene claro cuanto quiere hacer con su tiempo, entonces cualquier otra cosa será perder el tiempo. Kafka decía que todo lo que no era literatura era perder el tiempo. Ahora bien, somos muy ingenuos con esto del tiempo, lo perdemos, lo matamos e incluso lo hacemos, hacemos tiempo, quién pudiera. Matarlo tampoco podemos en verdad, porque como nos recuerda Cioran, “mi misión es matar el tiempo, y la del tiempo es matarme en su turno a mí. Qué cómodo se encuentra uno entre asesinos”. Y ya sabemos quién gana esa apuesta, quién cumple con su misión de forma inapelable.

“No prestes nunca tus libros, compra y regala, incluso roba y regala”

-Hay un libro tuyo que me gusta mucho, Roba este libro, y sin embargo no has incluido la voz ‘robo’ en tu Diccionario. A los bibliófilos, incluido tú, nos apasiona ese tema, así que no entendemos que nos hayas hurtado esa voz, ¿alguna razón que lo explique?

-Como este es un diccionario provisional habrá que añadirla, es verdad que está ‘tirón’ (pérdida del bolso por sustracción violenta), pero en el bolso no sueles llevar libros. Podríamos improvisar una que fuera ‘préstamo’ (pérdida de libros por estupidez manifiesta del propietario), aunque en puridad no es robo, que implica violencia, ni hurto, sin ella, sino apropiación indebida, porque yo te he prestado ese libro pero quería que me lo devolvieras. Pero es sin duda la peor manera de perder un libro, porque pierdes además al amigo al que se lo prestaste, y se te queda de paso una cara de idiota que es la que has debido gastar siempre pero no te habías percatado. Luego no prestes nunca tus libros, compra y regala, incluso roba y regala, pero no prestes.

-Si este es un libro de pérdidas, qué le dirías a un lector para que se perdiera en él.

-A ese lector improbable le diría que se sumerja en las pérdidas como quien se aficiona a esnifar pegamento, y no será nunca una victoria, porque no es lo mismo la derrota que la pérdida, en la pérdida se te sustrae algo que tenías previamente, en la derrota no, nunca alcanzaste la victoria, luego tuya no era. Sumérjase pues el lector en el diccionario, aporte pérdidas propias, discuta las que hay, y como si esto fuera una clase de las de ahora, ya sumergido, subraye la entrada ‘hundimiento’ (pérdida del contacto con la superficie por inmersión) y coméntela con su vecino de pupitre.

Miguel Albero, Diccionario provisional de pérdidas, Madrid, Abada Editores, 2024.