La serrería está justo en la curva, en la horquilla, al borde de la carretera. Allí se yergue un haya; estoy convencido de que no existe ninguna tan bonita: es el Apolo citaredo de las hayas. No es posible encontrar en un haya ni en ningún otro árbol una corteza tan lisa ni de color más bonito, una envergadura más exacta, proporciones más justas, más nobleza, gracia y eterna juventud. Es Apolo, precisamente, piensa uno nada más verlo y sigue pensándolo incansable al mirarlo. Lo más extraordinario es que pueda ser tan hermoso y al mismo tiempo tan sencillo. Está fuera de duda que ese árbol se conoce y se juzga. ¿Cómo podría tanta justicia ser inconsciente? Cuando bastaría un escalofrío de cierzo, un mal uso de la luz del atardecer, un exceso en la inclinación de las hojas para que la belleza, desmoronada, dejara de ser sorprendente...

El puerto de Menet se atraviesa por un túnel tan practicable para el tráfico rodado como una vieja mina abandonada, y la vertiente de Diois en la que desemboca es un caos de olas monstruosas de un tono azul ballena, con salpicaduras negras que propulsan a los pinos hacia no sabría decir dónde, allá arriba, a suaves pendientes rocosas de un rosa sucio o de ese gris solapado de los grandes moluscos, y hacia tierra, el choque de esas inmensas trampas de agua sombría que se abren sobre ocho mil metros de fondo en el batir de los ciclones...

*

El invierno había empezado pronto y desde entonces deprisa, sin despegar. Todos los días el cierzo; las nubes se agolpaban en la herradura entre el Archat, el Jocond, la Plainie, el monte de Pâtres y el Avers. A las nubes de octubre ya ennegrecidas se añadieron las de noviembre aún más negras, y luego las de diciembre por encima, muy negras y cargadas. Todo se condensaba sobre nosotros, sin moverse. La luz era verde, luego color tripa de liebre, luego negra con la particularidad de que, a pesar del negro, tenía sombras de un púrpura profundo. Ocho días atrás aún se divisaba el Habert du Jocond, el lindero del bosque de abetos, el claro de las gencianas, un pedacito de los prados que penden allá arriba. Después, las nubes ocultaron todo eso. Entonces aún se veía Préfleuri y los troncos de árboles arrojados de la tala, y más tarde las nubes descendieron aún más y ocultaron Préfleuri y los troncos de árboles. Las nubes se detuvieron a lo largo de la carretera que sube al puerto. Se veían los arces y la diligencia de las doce y cuarto hacia Saint-Maurice. Aún no había nieve, había que apresurarse a pasar el puerto en ambos sentidos. Aún se veía muy bien el albergue (esa construcción que hoy llaman Texaco porque tiene anuncios de aceite para coches en sus paredes), se veía el albergue y todo un tráfico de caballos de encuarte para los carros de carga que se apresuraban aprovechando el paso libre. Se vio el cabriolet del viajero de la casa Colomb et Bernard, comerciantes de pernos en Grenoble, bajando el puerto. Cuando él volvía, el puerto no tardaría en atascarse. Luego las nubes cubrieron la carretera, Texaco y todo; chorrearon más abajo, en los prados de Bernard, los setos vivos; y esa mañana aún se veían las veinte o veinticinco casas del pueblo con su densa capa de sombra púrpura bajo el toldo, pero ya no se veía la aguja del campanario, cortada al raso por la nube, justo por encima de los Sur, Norte, Este, Oeste.

Después se puso a nevar. A mediodía todo estaba cubierto, todo se había borrado, ya no había mundo, ni ruidos, ni nada. Densos vapores se deslizaban de los tejados y envolvían las casas como un manto; el mariposeo de la nieve que caía aclaraba la sombra de las ventanas y la volvía de un tono rosa sangre fresca, y se veía batir el metrónomo de una mano secando la escarcha del cristal, luego aparecía un rostro demacrado y cruel, mirando.

Marie Chazottes había desaparecido sin dejar rastro. Había salido de su casa hacia las tres de la tarde con un simple chal. Su madre había tenido que llamarla para que se pusiera los zuecos. Salía en zapatillas porque sólo iba, dijo, hasta el cobertizo del otro lado de la granja. Había vuelto la esquina y desde entonces, nada.

Unos decían... cincuenta historias, naturalmente, mientras la nieve seguía cayendo, durante todo diciembre.

Aquella Marie Chazottes tenía veinte años, veintidós años.

Todos esos de los que hemos hablado son honrados e incluso tienden un poco a la austeridad. Por eso, en 1843, a nadie se le ocurrió que Marie Chazottes hubiera podido escapar. Un policía pronunció la palabra, pero era originario del valle del Graisivaudan. Además, ¿escapar con quién? Todos los chicos del pueblo estaban allí. Y todo el mundo sabía que ella no frecuentaba a ninguno. Y cuando su madre la llamó y la hizo ponerse unos zuecos, iba en zapatillas de casa. ¡Si acaso hubiera escapado, sería con un ángel...!

Nadie habló de un ángel, pero casi. Cuando Bergues y los otros dos cazadores furtivos y que conocían perfectamente el terreno volvieron con las manos vacías, si acaso se habló del diablo. Tanto se habló que el domingo siguiente el cura hizo un sermón especial sobre la cuestión. Había muy pocos para escucharle, sólo algunas viejas curiosas, pues se salía lo menos posible. El cura dijo que el diablo era un ángel, un ángel negro, pero un ángel al fin y al cabo. Es decir que, si hubiera tratado con Marie Chazottes, lo habría hecho de otra manera. No le faltan las mujeres entre su clientela, pero no desaparecen, todo lo contrario. Si el diablo hubiera querido ocuparse de Marie Chazottes, no se la habría llevado. La habría...

En aquel mismo momento se oyó un disparo de fusil allí fuera, y dos gritos. La nieve no había cesado de caer porque fuese domingo, sino todo lo contrario, y el día era tan oscuro que aquella misa de las diez de la mañana tenía una luz de final de vísperas.

- No se muevan –dijo el cura a las diez o doce viejas estupefactas.

Descendió del púlpito, hizo esconderse a su curita en un confesionario y fue a abrir la puerta. Era un hombre bien plantado. Su anchura de hombros interceptaba la puerta abierta de par en par. La plaza de la iglesia estaba desierta.

El señor cura tenía razón. No se trataba del diablo. Era mucho más inquietante...

*

En el momento de la historia, como era invierno, y uno de los más crudos que se recuerdan, la nieve que caía sin cesar desde hacía más de un mes había cubierto naturalmente los jardines; y las casas parecían plantadas a veinte metros una de otra en una estepa blanca y unificada.

Fue allí, ante su propio garaje, donde Ravanel, atontado pero temblando de cólera, se encaró con dos de sus vecinos... Y he aquí lo que dijo, después de que Bergues le quitó de las manos el fusil en el que le quedaba una bala.

- Le he dicho al pequeño (el pequeño era Georges Ravanel, que entonces tenía veinte... y debía de ser un pequeño bastante grande): “Ve a ver qué hacen los gorrinos”. Había unos ruidos poco católicos (ahora comprenderán por qué). Él salió. Volvió la esquina, allí, a tres metros. Por suerte, yo me quedé delante del cristal de la puerta. Nada más volver la esquina, le oí gritar. Salí. Volví la esquina. Lo encontré en el suelo... Y allí arriba, entre la casa de Richard y la de los Pelous, vi pasar a un hombre que corría hacia la granja de Gari. El tiempo de coger el fusil y le disparé mientras subía hacia la capillita. Y entonces bajó hacia aquel camino tan hundido.

Habían hecho entrar al tal Georges. Estaba de pie y bebía un poco de licor de hisopo para recobrarse. Y esto fue lo que dijo:

- Volví la esquina. No vi nada. Nada de nada. Alguien me tapó la cabeza con un pañuelo y me cargó como un saco a la espalda y se me llevaba, dio unos pasos, ¡se me llevaba! Pero cuando me puso el pañuelo en la cara, bajé la cabeza y eso hizo que, cuando me acarreó, en vez de estrangularme al mismo tiempo, el pañuelo no me ahogó y pude gritar. Entonces quien fuera me soltó y oí a mi padre decir: “¡Maldito golfo!” y después disparó el fusil.

No había podido llegar al establo, donde continuaba el tumulto. Fue para allá y vio algo bastante indecente. Uno de los cerdos estaba cubierto de sangre. No habían intentado degollarlo, lo cual habría tenido más sentido. Lo habían acuchillado por todas partes, más de cien cortes que debían haberse hecho con un cuchillo tan afilado como una navaja de afeitar... Los cortes no eran rectos, sino en zigzag, serpentinas, curvas, círculos, por toda la piel y muy profundos. Se veía que lo habían hecho con placer.

¡Pero aquello era incomprensible! Tan incomprensible, tan repugnante (Ravanel frotaba la bestia con nieve y sobre la piel momentáneamente limpia, volvía a rezumar la sangre, dibujando las letras de una desconocida lengua bárbara), tan amenazador y de forma tan directa que Bergues, normalmente calmo y filosófico, dijo: “Maldito cabrón, tengo que atraparte”, y fue a por sus raquetas y el fusil.

¡Pero entre el dicho y el hecho...! Bergues volvió con las manos vacías al caer la noche. Había seguido las huellas y también el rastro de sangre. El hombre estaba herido. Eran gotas de sangre fresca y pura sobre la nieve. Herido sin duda en un brazo porque los pasos eran normales, muy rápidos, ligeros. Además, Bergues no había perdido el tiempo; había salido en su busca con apenas media hora de retraso; era un especialista de los paseos invernales; tenía el paso más ágil del pueblo, tenía raquetas, tenía su cólera, lo tenía todo, pero no pudo percibir nada más que aquella pista bien marcada, las bonitas manchas de sangre fresca sobre la nieve virgen. La pista se adentraba en el Bosque Negro y allí donde abordaba el flanco del Jocond, casi a pico, se perdía en las nubes. Sí, en las nubes. No es un misterio ni un truco para hacerles entender subrepticiamente que se trataba de un dios, un semidiós o un cuarto de dios. Bergues no era uno que buscara tres pies al gato. Si él dijo que las huellas se perdían en las nubes es que literalmente se perdían en las nubes, es decir, en las nubes que cubrían la montaña. No olviden que el tiempo no se había despejado y que mientras les cuento la historia, la nube está a punto de cortar en seco la flecha del campanario a la altura de las letras de la veleta.

Pero entonces, bruscamente..., ya no era sólo Marie Chazottes, sino también Ravanel Georges (que había escapado por un pelo), era también usted o yo, cualquiera, ¡todo el mundo estaba amenazado! Todo el pueblo; sobre el cual empezó a caer un domingo espantosamente sombrío. Los que no tenían fusil pasaron una noche del demonio. Además, las familias en las que no quedaban hombres y los niños eran pequeños, fueron a pasar la noche a las casas donde había hombres fuertes y armas...

Bergues montó guardia y pasó la noche yendo de una casa a otra. Le habían calentado tanto a base de vino caliente y copichuelas, al volver de su persecución, que había pillado una buena tajada. Cumplió su misión sin desmayo, iba a llamar a todas las puertas, sembrando el pánico en los dormitorios de mujeres y niños e incluso a hombres que, desde la caída de la noche, no habían recobrado el aliento y aguzaban tanto el oído como para oírse crecer el pelo. Veinte veces se libró apenas de recibir una carga de perdigones en las narices. Al fin, borracho como una cuba, fue a acabar la noche a casa de Ravanel, que había rematado al cerdo y pasaba las horas convirtiéndolo en salchichas y morcillas, un poco para distraerse y sobre todo, para no desperdiciarlo.

Hay que disculpar a Bergues, que era soltero y un tanto salvaje y no sabía contenerse bebiendo ni en ninguna otra cosa; pero en casa de Ravanel, un tanto excitado, cansado o bien beodo, se puso a decir cosas extrañas, por ejemplo, que “la sangre, la sangre sobre la nieve, tan pura, rojo sobre blanco, era hermosa”...

Este leve desvarío de Bergues, que inmediatamente volvió a su natural plácido, filósofo fumador de pipa e incluso un tanto holgazán de costumbre, pasó casi desapercibido en su momento. Sólo lo registraron instintivamente los presentes y, al final, lo recordaron. En todo caso, había algo que el pueblo no podía ignorar y que adquirió toda su importancia al día siguiente; mientras la nieve seguía cayendo (era un invierno terrible), la amenaza afectaba a todos por igual.

¡Pues ya nadie lo dudaba! A Marie Chazottes la habían ahogado con un pañuelo. Estrangular a Georges podía presentar ciertas dificultades, como ya se ha visto (y más a cinco bajo cero), pero la Marie: dos pizcas de pimienta, tan ligera que un vals la haría bailar en el aro de un plato, ¡puro polvo! Debía de haber sido pan comido.

De vez en cuando, la nieve deja de caer. La nube se levanta. En lugar de cortar la flecha del campanario a ras de la veleta, sólo corta la punta, o la descubre, rasgándose en pequeños copos sobre su cenit. Es suficiente. Se ve el desierto extraordinariamente blanco hasta las orillas extremadamente negras del bosque, bajo las cuales puede haber cualquier cosa, que puede hacer cualquier cosa. Cae la tarde. Se levanta un vientecillo que apenas se oye. Lo que se oye es como una mano que roza el postigo, la puerta o el muro; un gemido o un silbido que se queja, o al contrario. Un golpe en el granero.

Se escucha. El padre no aspira su pipa. La madre deja suspendido el pellizco de sal sobre la sopa. Se miran. Nos miran. El padre suspira y su suspiro arrastra un fino hilo de humo. Lo que haría falta es que volviera el ruido. Se aguzan los oídos, precisamente para sopesarlo enseguida, si es o no peligroso. Pero sólo se oye el silencio. No se sabe. Indecisión. Todo es posible. No se puede juzgar. El hilo de humo que el padre suspira se alarga, se alarga indefinidamente. La madre deja caer grano a grano su sal gorda en la sopa con unos floc, floc, floc...

El fusil sobre la mesa. La madre acerca su mano a la marmita y deja caer el puñado de sal en la sopa. Son las cinco de la tarde. Aún habrá que esperar diecisiete horas antes de que resurja el grisáceo amanecer. Fuera, un gesto sutil... Normalmente se sabe que son las largas ramas del sauce que se liberan de su peso de nieve. ¿Será...? ¿Acaso es...? ¿Sí? ¿No? No. Leve revoloteo de la nieve que vuelve a caer, temblores en el heno, crujidos como de pasos ahogados en la paja...

*

Durante el verano, hubo múltiples tormentas, y en concreto una tan brusca y violenta que un flujo extraordinario de agua, al invadir el canal tan limpio, estuvo a punto de llevarse la rueda de álabes de la serrería. Y un día que había empezado a tronar en seco, en cuanto las gotas empezaron a claquetear aquí y allá como moneditas, Frédéric II corrió río arriba hacia la compuerta de rosca para desviar el agua al canal de derivación. El tiempo de hacer lo que debía y ya volvía corriendo bajo rachas ya muy densas, con claros de relámpagos y sombras que podían cortarse con cuchillo, cuando vio un hombre que se refugiaba bajo el haya. Le gritó que se viniera, pero el hombre no pareció entenderlo. Es infantil, nadie se refugia bajo un árbol en las tormentas, y aún menos bajo un árbol de la envergadura y la grandeza de aquella haya divina, y menos aún en las tempestades de estos parajes, que son de una violencia aterradora. Pero desde debajo de su cobertizo, Frédéric II veía a aquel hombre desnaturalizado adosado contra el tronco del haya en una actitud bastante apacible, incluso de abandono; en una especie de contento manifiesto: como si estuviera calentando sus polainas en la chimenea de una cocina. Se dijo: “Es un pobre capullo de quién sabe dónde”. Pensaba en esos viajantes que vienen en verano para reponer a la gente sus herramientas agrarias y hacer propaganda de las máquinas. Al final, como la tormenta no cesaba de empeorar e intensificarse, y el agua se desplomaba en densas cortinas y habían estallado unos cuantos truenos no muy lejos, se dijo: “Es una tontería dejar a ese tipo allí abajo, ¿es que no ve que aquí puede refugiarse?” Se metió un saco en la cabeza como un capuchón, corrió al árbol, cogió al hombre del brazo y le dijo: “Venga, hombre, vaya cenutrio está usted hecho”. Lo sacó de allí justo a tiempo. Las orejas les tronaron. Tanto que no se quedaron bajo el cobertizo, sino que entraron en la cabaña de los engranajes...

-¿De dónde es usted? –preguntó Frédéric II.

- De Chichiliane –contestó el hombre.

En un momento así, como comprenderán, Chichiliane, Marsella o el Papa daban lo mismo. Y al fin y al cabo, ¡Chichiliane no era nada del otro jueves! Quizás en Chichiliane la gente sea más estúpida que aquí, como suele ocurrir. Frédéric II se contentó con esto para explicarse por qué aquel hombre se quedaba bajo el haya voluntariamente. Porque el hombre había oído bien la primera llamada; lo dijo con toda franqueza. Además, había visto que el cobertizo de la serrería a diez metros tras él: no estaba ciego. Pero ya se sabe, hay gente tímida, o mejor, gente estúpida. Frédéric II pensaba que aquel hombre era estúpido...

No interrogó al hombre de Chichiliane; se preguntaba si su compuerta aguantaría el embate. Ni siquiera lo miró. Se quedaron más de una hora en cuclillas uno junto al otro en la cabaña de los engranajes, tan cerca que se rozaban con el hombro y el brazo...

*

Supongo que saben dónde empieza el otoño. Exactamente a 235 pasos contados del árbol marcado M 312.

¿Han ido alguna vez al puerto de La Croix? ¿Ven el sendero que va al lago de Lauzon? En el lugar donde atraviesa los prados color gamuza en pendiente muy pronunciada; hay que pasar dos grietas de desprendimientos bastante feas, se llega justo bajo el acantilado de la cara oeste del Ferrand. Paisaje mineral, perfectamente telúrico: gneis, pórfido, gres, serpentina, esquistos pútridos. Horizontes enteramente cerrados de rocas aceradas, las cimas de Lus, caninos, molares, incisivos, dientes de perro, de león, de tigre y de peces carnívoros. De allí, a vuestra izquierda, sendero por los pasos estrechos entre peñascos que acceden al Ferrand: alpinismo, panorama. A la derecha, trazos imperceptibles de las pulverizaciones rocosas cubiertas de diatomeas. Hay que seguir esos trazos que rodean un rellano y, en una hondonada como un cuenco de cerámica, hallar la más alta cuadrícula boscosa; tal vez doscientos árboles, y en la linde norte, un fresno marcado con minio: M 312. Allí delante, y a doscientos treinta y cinco pasos, plantado directamente en la pendiente de cerámica, otro fresno. Allí es donde empieza el otoño.

Es instantáneo. ¿Acaso hay una especie de contraseña dada ayer por la noche, mientras ustedes daban la espalda al cielo para hacerse la sopa? Esta mañana, en cuanto abran los ojos verán que mi fresno se ha plantado en el cráneo un penacho de plumas de loro amarillo oro. El tiempo de poner el café, de recoger todo lo que queda por el suelo cuando se duerme fuera y ya no es un penacho, sino todo un casco confeccionado con las plumas más raras: rosas, grises, óxido. Luego son marroquinerías, forraje, charreteras, delantales, corazas que se cuelga y se aplica por todas partes, y todo hecho con la materia más rutilante y más bermeja. En fin, helo ahí en sus armaduras y perifollos de sacerdote-guerrero que entrechoca pequeñas matracas de madera seca.

M 312 no se queda atrás. Se pone almuzas, sotanas de miel, faldones de obispo, estolas cubiertas de blasones y de reyes de cartas de juego. Los alerces se cubren de caperuzas y togas de piel de marmota, los arces se calzan polainas de espinilleras rojas, enfilan pantalones de zuavos, se envuelven en capotes de verdugos, se coronan con el birrete de los Borgia. Mientras ellos trajinan, los prados ocres azulean de azafrán silvestre. Al volver, cuando uno llega al pie del puerto de La Croix, se encuentra frente al primer ocaso de la temporada: el abigarramiento bárbaro de las murallas... Más abajo se ve esa cuenca de hierba que sólo era heno cuando pasó hace sólo dos o tres días, ahora convertida en cráter de bronce alrededor del cual montan guardia... los caballeros del bosque; y se entremezclan las tiaras, los bonetes, los cascos, las faldas, la carne pintada, las enaguas bordadas, el follaje de otoño, los fresnos, las hayas, los alerces, los zurillos, los olmos, robles albares, abedules, álamos temblones y sicomoros, arces y pinos con un verde negruzco que exalta todos los demás colores.

A partir de ese momento, cada atardecer, las murallas del cielo se pintarán con aquellos esmaltes que facilitan la aceptación de la crueldad y liberan a los sacrificadores de todo remordimiento. El occidente, revestido de púrpura, sangra por las rocas, que son indiscutiblemente más hermosas así ensangrentadas que con el rosa satinado de siempre, o el bello azur común de las noches de verano, en la hora en que Venus era dulce como un grano de cebada. Un verde pálido, un violeta, manchas de azufre y a veces un puñado de escayola allí donde la luz es más intensa, mientras que sobre las otras tres murallas se apiñan los bloques compactos de una noche, no más lisa y reluciente, sino turbia y aglomerada de inquietantes construcciones: tales son los temas de meditación propuestos por los frescos del monasterio de las montañas. Los árboles hacen crujir incansablemente en la sombra pequeñas matracas de madera seca...

*

El haya de la serrería no tenía aún, ciertamente, la amplitud que ahora contemplamos. Pero su juventud (en relación con la edad de ahora) o más exactamente su adolescencia era de una envergadura y un tejido que la situaban cien codos por encima de todos los árboles unidos. Su follaje era de una abundancia y espesura, de una densidad pétrea, y su osamenta... debía de poseer una fuerza y una belleza muy raras para llevar con tanta elegancia tamaño peso acumulado. En esa época estaba sobre todo plagado de pájaros y de moscas; contenía tantos pájaros y moscas como hojas. Se veía constantemente arado y estremecido por cornejas, cuervos y enjambres. Salpicaba a cada instante vuelos de ruiseñores y alionines; humeaba aguzanieves y abejas; soplaba falcones y tábanos; hacía malabarismos con bolas multicolores de pinzones, reyezuelos y petirrojos, de chorlitos reales y avispas. A su alrededor había una ronda sin fin de pájaros, mariposas y moscas en las que el sol parecía descomponerse en arco iris como si atravesara un manantial de salpicaduras. Y en otoño, con su larga cabellera carmesí, sus mil brazos entrelazados de serpientes verdes, sus cien mil manos de follajes de oro jugando con pompones de plumas, correajes de pájaros, polvo de cristal, no parecía realmente un árbol. Los bosques, sentados sobre las gradas de las montañas, lo contemplaban en silencio. El haya crepitaba como un brasero; danzaba como sólo saben danzar los seres sobrenaturales, multiplicando su cuerpo alrededor de su inmovilidad; ondulaba en torno a sí en un enredo de echarpes, tan estremecido, tan dorado, tan incansablemente lleno de la embriaguez de su cuerpo que ya no se sabía si estaba arraigado por la presa de prodigiosas raíces o por la velocidad milagrosa de la punta de la peonza sobre la que reposan los dioses. Los bosques, sentados sobre las gradas del anfiteatro de las montañas, en su gran ablución sacerdotal, no osaban moverse. Ese virtuosismo de belleza hipnotizaba como el ojo de las serpientes o la sangre de las ocas salvajes en la nieve. Y a lo largo de los caminos que ascendían o descendían hacia el haya, se alineaba la procesión de los arces ensangrentados como carniceros.

Pero todo eso no impidió que llegara el invierno de 1844; al contrario. Y Bergues desapareció. Nadie se dio cuenta enseguida. Era soltero y nadie pudo precisar en qué momento exacto había faltado del mundo. Era un furtivo, cazaba las criaturas más inverosímiles. Amaba la naturaleza y a veces se ausentaba toda una semana. Pero en el invierno del 44, se inquietaron al cabo de cuatro o cinco días.

En su casa, todo estaba dispuesto de forma que podía temerse lo peor. Para empezar, la puerta no estaba cerrada; sus raquetas y el fusil estaban allí; su chaqueta, forrada de piel de cordero, colgaba de su clavo. Más triste aún: su plato, con los restos disecados de un conejo encebollado (con las huellas de un pedazo de pan bañado en la salsa), yacía en la mesa. Debía de haberle pescado comiendo; algo o alguien debía de haberlo llamado fuera; había salido enseguida, tal vez sin poderse tragar el bocado. Su sombrero estaba sobre la cama.

Esta vez fue un terror de rebaño de ovejas. En pleno día (bajo, sombrío, azul, con nieve y una nube cotando la flecha del campanario) se oyó llorar a las mujeres, gritar a los niños, batir las puertas, y fueron menester la cruz y los ciriales para tomar una decisión... Todo el mundo hablaba de la policía pero nadie quería ir a buscarla. Había que recorrer tres leguas en soledad, bajo el cielo negro, y al ser Bergues un hombre hecho y derecho, forzudo, valiente, más listo que el hambre, ya nadie se sentía lo bastante forzudo, valiente ni listo. Al fin decidieron ir cuatro, todos juntos.

Se alejaban de la casa de Bergues como si hubiera albergado a un apestado. La casa bostezaba directamente a la nieve de la calle, con su portón abierto que nadie tuvo el valor de ir a cerrar, y el cielo, por encima de todas las cabezas, parecía más negro que en el interior de la casa.

En el momento de la marcha de los cuatro emisarios hacia la comisaría real de Clelles, todo el pueblo se concentró silenciosamente en torno a ellos, que, graves y pálidos bajo las barbas, se colgaban el arma del tirante y cerraban sus chaquetas forradas con cinturones de cartuchos para jabalíes, un arsenal de cuchillos afilados, de lamas desnudas, e incluso un hacha pequeña. Por fin se calzaron las raquetas; se les vio ascender despacio el cerro tras el cual pasa la gran carretera y luego desaparecieron. Sólo quedaba atrincherarse.

Es fácil imaginar los relatos que aquellos cuatro hombres hicieron en la comisaría de Clelles tras varias leguas de marcha solitaria, al caer el día. A pesar del tiempo encapotado y del estado de las carreteras..., a las once de la noche llegó al pueblo una pequeña compañía de seis guardias a caballo, con armas y equipaje y un capitán llamado Langlois.

(Fragmento del libro Un rey sin diversión, de Jean Giono, que será próximamente publicado por la editorial Impedimenta con traducción de Isabel Núñez)

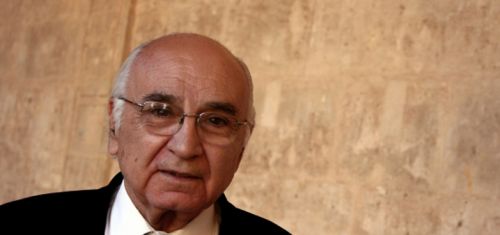

Jean Giono, humor, poesía y nieve

La descripción que Jean Giono (Manosque, Francia, 1895-1970) hace de un árbol, el haya, en la primera página de Un rey sin diversión me maravilló; traduje el fragmento en mi blog y contagié a la editorial Impedimenta. Entonces no sabía dónde me estaba metiendo. Había leído, como todo el mundo, El hombre que plantaba árboles y ese librito magnífico titulado J’ai ce que j’ai donné, entre otras de sus joyas provenzales.

Un rey sin diversión es una novela asombrosa, especie de thriller que parodia el género (la intriga se resuelve a mitad del libro, se transforma en otra), un thriller poético donde la naturaleza provenzal late como siempre en la escritura de Giono, en ese pueblo que desaparece en invierno, enterrado en un manto de nieve, con los asesinatos que el narrador examina un siglo después. El capitán Langlois, con su pipa y sus pantuflas, vigilante, con la coscolina de Grenoble apodada la Salchicha, que regenta el Café de la Travesía, el soltero y salvaje Bergues, el guapo cura de espalda ancha como el portón de la iglesia, todos esos excéntricos habitantes del pueblo son personajes que se quedan con nosotros para siempre.

Es un libro maravilloso, pero ¡ay!, un desafío para el traductor, lleno de modismos provenzales, de palabras inventadas o forzadas para decir lo que Giono necesite decir, en su hábil mezcla de exigente lenguaje poético y lengua popular y agreste. A veces, una página exige más de un día de búsqueda, pues los jeroglíficos se acumulan y su ingenio requiere soluciones a la altura en castellano.

La I Guerra Mundial sacudió con fuerza a Jean Giono, le hizo pacifista y causó su encierro en prisión. Por ese pacifismo durante la II Guerra, cambió su forma de ver el mundo. Él lo explica así:

“Nadie podrá consolarnos de esta guerra. Por eso yo me tiré salvajemente del lado del árbol, de la nieve y de la bestia”.

Esa búsqueda suya de la belleza y su apego a la vida transforman la naturaleza y el paisaje en intensos personajes literarios y proyecta en sus habitantes su humor y su irónica poesía, su filosofía, su mirada humanista y vitalista. “Soy un pesimista feliz”, dijo, y su escritura está llena de esa felicidad burlona, malgré tout.

Un rey sin diversión fue llevada al cine, como otras obras de Jean Giono (él mismo dirigió películas con personajes que recuerdan al Buñuel de Viridiana).

He recogido aquí algunos fragmentos de la primera parte. Espero contagiar con ellos mi pasión por Giono a los lectores de este país.- ISABEL NÚÑEZ