En Europa, en los años sesenta, los hombres que habían nacido a principios del siglo, ya no se hacían muchas ilusiones. Nada iba a ser como antes. Como antes de los años cuarenta. Como antes de los años veinte. Eso ya lo sabían. Seguramente ahora las cosas eran mucho mejores que entonces, se decían, y serían todavía mejores sin duda. Al menos seguían con vida. Al menos podían contarlo. Pero echaban de menos algo. Les faltaba algo. Algo se había perdido. No sólo había cambiado el paisaje. Pero, ¿qué era ese algo más intangible que el paisaje? Digamos que ese algo que echaban de menos era el sentido, el significado, el por qué ocurrían determinadas cosas y otras no ocurrían, y el por qué las explicaciones que se daban de lo que había ocurrido les satisfacía tan poco. Y esta pérdida del sentido de las cosas fue impregnando poco a poco todo lo que escribían, todo lo que pintaban, todo lo que componían. Basta con leer algunas obras de aquellos años para darse cuenta de que el mundo había cambiado, de que los hombres, tal vez por primera vez en la historia, se habían visto obligados a aceptar lo inaceptable, a renunciar a lo irrenunciable, o a desear lo indeseable. No me extrañaría que la filosofía del lenguaje tuviese que ver con todo esto.

Los diarios, su propio nombre lo indica, tienen más que ver con el tiempo que con el espacio. Sí, naturalmente, está el lugar donde nacimos, donde pasamos nuestra infancia, seguramente un pueblo al que quizá volveremos algún día y no reconoceremos ya, y luego la ciudad, ciudades, casas que se suceden, tal vez un internado, países a los que se viaja, hoteles, lugares y más lugares que los escritores consignan en sus diarios. Pero de lo que realmente hablan no es de esos lugares, sino del paso del tiempo. Y el tiempo no siempre pasa igual para todos. Por ejemplo, hay personas que con el tiempo rejuvenecen.

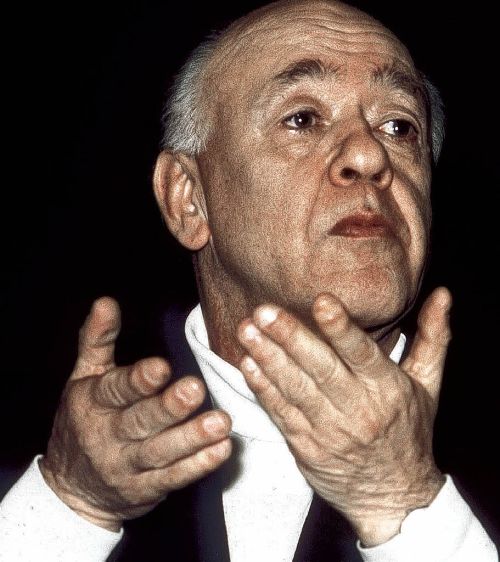

El tiempo es el tiempo personal y privado de cada cual, por supuesto, pero también, inevitablemente, es el tiempo de la historia, el tiempo de todos. Y no siempre están sincronizados estos dos tiempos. Escritos cuando ya había escrito sus piezas de teatro más sonadas, estos Diarios de Ionesco se benefician, claro está, tanto de su experiencia de la literatura, como de su experiencia del mundo. De la primera hay que decir que si escribía era porque no sabía hacer otra cosa, según propia confesión. Y de la segunda que trató de arreglárselas como pudo con su angustia y su impotencia. ¿Y a qué conclusión llega después de tanta experiencia acumulada? Todo lo que sé ahora, lo sé desde la edad de seis o siete años. No, no es que Ionesco se considerase un niño prodigio, es que pensaba que no hay nada que saber, o casi nada. Y, sí, posiblemente también haya algo de decepción en esta frase. La idea del tiempo está ligada a la idea de la muerte. Puede incluso que sean la misma idea. “En cuanto uno sabe que se va a morir, la infancia ha terminado.” Primero somos conscientes de que el tiempo pasa, hasta que un día nos damos cuenta de que los que pasamos somos nosotros. Pero también es entonces cuando tomamos conciencia de la vida. Y la vida pasada, según una imagen recurrente del autor, es como una cuerda llenas de nudos que vamos desenredando.

Como se ve, en estos Diarios no se cuentan tan sólo anécdotas. O mejor dicho, se cuenta sobre todo la anécdota de vivir, que según Ionesco consiste en ir tirando, en dejarse llevar, sin hacerse demasiadas ilusiones, sin hacerse demasiadas preguntas, y en emborracharse de cuando en cuando, de arte, de poesía, de teatro, incluso de alcohol llegado el caso: “No he sido verdaderamente feliz más que borracho”, repite en ambos diarios. Porque Ionesco, no hace falta decirlo, nunca se sintió a gusto en el mundo. La cultura, lo que el hombre llama cultura, es la barbarie, lo que llama amor, es el odio más salvaje, lo que llama paz, la guerra más cruenta y generalizada. Estas conclusiones pertenecen a sus días más negros, que él llama también sus días más lúcidos, y que sólo logra superar gracias a su dosis diaria de indiferencia. Y, de cuando en cuando, algún fogonazo, alguna página exultante, algún recuerdo emocionado, o esos maravillosos cuentos para niños de menos de tres años con que sazona su Presente pasado, pasado presente.

No hay muchas diferencias entre ambos diarios. Formalmente, yo diría que muy pocas. Tal vez en el primero hay más sueños y en el segundo más recuerdos, lo que, bien mirado, tiene cierta lógica. En 1967 repasa lo que había escrito en 1940. Va y viene de una fecha a otra, de una guerra a otra, de un exilio a otro. Ionesco se mantuvo siempre a distancia de todas las ideologías. Todos los sistemas le parecían falsos, todas las revoluciones criminales. Ser libre era para él estar fuera de la historia, y claro… Para mi gusto las páginas en que toma partido contra las tomas de partido políticas en todos los conflictos armados, genocidios o matanzas del siglo más cruento de la historia, ya se tratara del Vietnam, de Argelia, Sudan u Oriente Medio, se encuentran entre las más lúcidas y de más actualidad desgraciadamente también. Tampoco hoy van a gustar estas páginas a nadie que esté comprometido con una idea política excluyente, como lo son casi todas. Los motivos que hay detrás de las protestas contra los crímenes, no son siempre todo lo humanitarios que cabría esperar, y conviene saber qué se defiende cuando se ataca algo, y qué se ataca cuando se defiende algo.

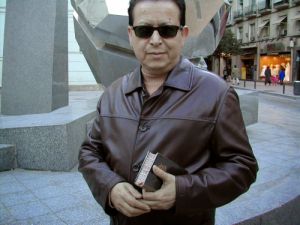

Yo creo que sólo escriben diarios los hombres y las mujeres que sienten nostalgia, ya sea nostalgia del Absoluto, como diría Léon Bloy, o nostalgia del beso de buenas noches, como Proust, pues la Recherche es casi más un diario que una novela, y en función de los distintos tipos de nostalgia, que se corresponden, claro está, con los distintos tipos de hombres, así son sus diarios. De Ionesco puede decirse, por ejemplo, que siente nostalgia del paraíso. O quizás sólo del beso de buenas noches. Aunque tal vez estas dos nostalgias sean la misma.- MANUEL ARRANZ.

Eugène Ionesco, Diarios: Diario en migajas. Presente pasado, pasado presente, traducción de Marcelo Arroita-Jauregui, Madrid, Páginas de Espuma, 2007.