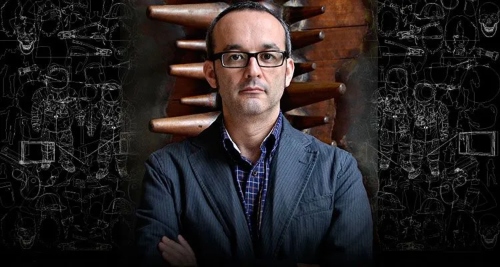

“De la moral terrestre entre las nubes” es el título de una pieza que Santiago Alba Rico (Madrid, 1960) publicó en “CTXT” en marzo de 2021. En ella se concita buena parte del universo temático del filósofo: cine, literatura, marxismo, conflicto de identidades, moral, corporeidad, conciencia, la justicia de los vencedores… ahora, con ese mismo epígrafe, la editorial Pepitas de calabaza acaba de publicar una antología de ensayos breves del madrileño, con el que conversamos a propósito de algunos asuntos que analiza en esas páginas.

En la década de 1980 fue guionista del mítico programa de televisión “La bola de cristal” y ha publicado varias decenas de ensayos sobre política, filosofía y literatura, así como tres cuentos para niños y una obra de teatro.

- En algunas de las cuestiones en las que usted repara en sus artículos (pienso ahora en la belleza de lo grande y lo pequeño) no toma partido. ¿Cómo saber cuándo uno ha de significarse, ante qué cuestiones ha de hacerlo?

- Respecto de lo grande y lo pequeño no cabe tomar partido, salvo para que las cosas grandes sigan siendo grandes y las pequeñas, pequeñas. Queremos montañas grandes y alfileres pequeños: una montaña pequeña es una arruga; un alfiler gigante es una espada. Respetar las escalas forma parte de la ecología del mundo. En cuanto a otras cuestiones, es inevitable acabar teniendo una postura. Pero aquí incidiría en este “acabar teniendo”. Probablemente todos tenemos una tomada de antemano y cedemos sin darnos cuenta a los sesgos de confirmación, pero hay objetos teóricos cuya complejidad es tan grande (pienso, por ejemplo, en la tecnología, muy tratada en mi libro) que exigen un trabajo previo de argumentación y pensamiento elaborados. Se debe empezar por el conocimiento y acabar por la postura o la toma de partido; en nuestra sociedad polarizada y tecnologizada ocurre cada vez más lo contrario: nos sentimos obligados a tener una postura antes siquiera de tener una opinión o incluso información. Hay que empezar por el conocimiento, digo, y acabar por la postura, salvo en un caso, los derechos humanos, donde la toma de partido es imperativa y previa a cualquier argumento; de hecho, cuando alguien argumenta en este terreno suele hacerlo siempre contra ellos.

“La fantasía es aérea y jerárquica; la imaginación terrestre e igualitaria”

- Si “la imaginación mide y la fantasía calcula”, ¿podría decirse que la fantasía es alienante?

- Es engañosa y potencialmente peligrosa. Si no tiene poder, se vuelve insolidaria; si lo tiene, destructiva. Le pondré un ejemplo de fantasía sin poder y otro de fantasía con poder. El primero: frente a un anciano vencido por la edad, encorvado, tembloroso, aquejado de Alzheimer, podemos escoger uno de estos dos caminos: dejarnos llevar por la fantasía de creer que eso no nos pasará nunca a nosotros o activar la imaginación y ponernos en ese lugar que tarde o temprano será el nuestro también. El que fantasea, al contrario que el que imagina, es poco proclive a la empatía y los cuidados. El segundo ejemplo: un hombre ve a un judío y fantasea con la idea de su superioridad racial o ve una montaña y fantasea con la idea de vaciar el petróleo que lleva en sus entrañas. Si además de fantasía tiene poder se convertirá en Hitler y cometerá un genocidio, o se convertirá en el director de la ExonMobil y cometerá un ecocidio. Hay que ser muy fantasioso para creer en la jerarquía racial o en el carácter ilimitado de los recursos del planeta. A la primera fantasía la llamamos nazismo; a la segunda, capitalismo. En ese mismo caso, la imaginación opera al revés: en el judío ve un sufrimiento hermano, en la montaña, un pequeño dios en sí mismo respetable (por evocar el título del gran último libro de Eduardo Romero). La fantasía es aérea y jerárquica; la imaginación terrestre e igualitaria. Un ejemplo trágico y actual de fantasía es el Estado de Israel, que considera los cuerpos de los palestinos obstáculos para su proyecto de pureza supremacista y los destruye desde el aire, sin tocarlos. La fantasía deberíamos reservarla para la vida sexual. Hoy, por desgracia, está volviendo con mucha fuerza a nuestra vida política y hasta gobierna países enteros.

- Esas construcciones fantasmas, esas urbanizaciones que nunca llegaron a estar habitadas, de esos escombros (que no ruinas), ¿podemos resignificarlas, reapropiárnoslas?, ¿conviene, en el caso de que fuera posible, hacerlo?

- No tengo una respuesta clara. En mi libro hablo de esas obras arquitectónicas “incompletas” que se convierten en ruinas antes de haber sido habitadas y que pueblan fantasmalmente nuestros paisajes: miles de casas, sí, pero también edificios públicos en los que se han gastado millones de euros. Las ruinas sabemos cómo tratarlas. Con independencia de su origen (pensemos en las pirámides, construidas con mano de obra esclava o, según otras hipótesis, con mucho sufrimiento asalariado), su existencia misma es un imperativo de conservación, porque han adquirido belleza en el tiempo y porque nos ponen en relación con el tiempo mismo. ¿Y con esas urbanizaciones fantasma? ¿O con el hotel El Algarrobico, en el Cabo de Gata, quince años pendiente de demolición? Creo que habrá que juzgar caso por caso; hay lugares resignificables y otros que deben desaparecer sin dejar huella: este es el caso, a mi juicio, de El Algarrobico. Digamos que la especulación capitalista tiene dos caras contradictorias. Por un lado, se apoya en la mansedumbre antropológica con la que los humanos aceptamos y nos acostumbramos a todo lo que existe, ya sea un bosque o la urbanización que lo destruye y sustituye: con tal de que haya algo en lugar de nada. Por otro, trata a los edificios y las casas como a mercancías, de tal manera que está constantemente destruyendo y reconstruyendo las ciudades y por eso, como decía Richard Sennet, “del New York de acero y fibra óptica quedarán muchos menos vestigios que de la Roma imperial”. Cambiamos de ciudad cada treinta años como cambiamos de móvil o de coche cada dos. Hace poco, Antonio Giraldo nos recordaba que la edad media de la España edificada es de 37 años. España, esa nación al parecer milenaria, nació, ¡en 1987! De todas las provincias la más nueva sería Toledo, que en términos urbanísticos se remonta al año 2003; la más vieja Barcelona, de 1964. Así que más que de resignificar se trataría de conservar y de durar. China ha derribado casi la mitad de sus edificios en los últimos quince años. Tenemos el problema de las casas vacías o sin terminar y el problema de las casas demolidas sin agotar su ciclo vital.

“La espera y la atención son incompatibles con el universo de las mercancías”

- Recala con frecuencia en el concepto y la necesidad de la “atención”. ¿Cuánto de incapacidad para ella tenemos los humanos y de qué manera nos la amputa un sistema que dispara continuamente estímulos y ruidos y que fosfatina los cuerpos después de largas jornadas de trabajo?

- Leí hace no mucho el estimulante e inquietante libro de Johann Hari, “El valor de la atención”, donde se da, entre otros datos, el siguiente: un niño de ocho años estadounidense no es capaz de mantener la atención en un mismo objeto o en una misma tarea más de sesenta y cinco segundos; un adulto, de media, apenas llega a los tres minutos. Llevo años ocupándome de esta cuestión, que me parece crucial para la supervivencia de la civilización, porque de la atención depende el valor mismo de los objetos y los cuerpos: solo podemos querer lo que hemos mirado largamente y por eso —sea dicho de paso— son las madres, y no los padres, los que tradicionalmente han valorizado la vida humana; y por eso se puede querer lo mismo a un hijo biológico que a uno adoptado, con tal de que se le hayan cambiado los pañales. Decía la filósofa, mística y activista francesa Simone Weil que la salvación de los humanos no depende de la voluntad sino de la atención, y tenía razón. Es la atención, asociada al concepto de espera, la que mantiene los objetos y los cuerpos erguidos en el mundo: la que construye y sostiene el mundo. La espera y la atención son incompatibles con el universo de las mercancías y sobre todo con el de esas mercancías volátiles y celerísimas que llamamos “imágenes”; son incompatibles con el dominio antropológico de las nuevas tecnologías. No es que nos distraigamos fácilmente o que tengamos patologías de hiperactividad; no es culpa nuestra. Las nuevas tecnologías no nos dejan esperar y hay cosas —la mayor parte de las que valen la pena— que deben ser esperadas: no sé, el amor, la puesta de sol, el climaterio de una cereza, el florecimiento de las jacarandas, el domingo. Porque el problema es que los cuerpos no son imágenes que uno pueda pasar con el dedo, como en una pantalla táctil: son exigentes, vinculantes, duraderos, frágiles. Convertir los cuerpos en imágenes tiene un coste ético muy grande: acabamos por no distinguir un niño muerto de un meme, una guerra de un anuncio publicitario de coches. Mientras el neoliberalismo predica voluntad y nos hace culpables de nuestra pobreza, nosotros debemos reivindicar y practicar la atención: el valor del mundo procede en realidad de la duración de una mirada.

- Ser niño en tanto que tomarse en serio una tarea que sabe imposible. ¿Cómo distinguir este hermoso ejemplo que usted rescata de la infantilización a la que somete el capitalismo inoculándonos esa otra tarea imposible de llenar un hueco (llámese falta) a base de consumir?

- Creo que es interesante observar la relación que establecen las distintas culturas entre la repetición y la novedad. Las sociedades “antiguas”, digamos, apostaban por la repetición, intentaban repetirse a sí mismas, y la novedad era algo que ocurría casi contra su voluntad: nuevo era precisamente aquello, bueno o malo, que los humanos no podían impedir que ocurriera. En nuestras sociedades de consumo, la paradoja es que la novedad se ha impuesto como principio rector del tiempo (todo es todo el rato “histórico”, “revolucionario”, “sin precedentes”) pero debe repetirse precisamente como novedad, cada vez más deprisa y sin interrupción. Ahora bien, nada es finalmente histórico si todo es lo; y nada es nuevo si todo es nuevo. Por eso, como he dicho otras veces, el capitalismo no solo ha producido una antropología sin cosas (pues las mercancías no lo son) sino también una sociedad sin acontecimientos (pues hasta las noticias son mercancías de obsolescencia programada). Todo es, si se quiere, comestible. De ahí la “infantilización” de la que hablas: un mundo de puro presente digestivo sin memoria es lo que llamamos lactancia.

“El neoliberalismo es una gran neurosis universal”

- Vincula, en uno de sus textos, la ingenuidad con la repetición de un gesto. ¿Qué importancia tienen los rituales en la creación de comunidad?

- Lo contrario de un rito o una ceremonia es una pulsión neurótica: el que todas las noches se asegura tres veces de que ha cerrado el gas está privatizando la idea de rito. Neurosis, hábito y ceremonia son formas de repetición diferentes, porque los dos primeros se ciñen al ámbito privado y la ceremonia compromete siempre a un colectivo. Tradición es repetición; pero la repetición se produce en el tiempo como transmisión y como anticipo. Un rito es un rito porque se ha repetido en el pasado, pero asimismo, porque va a repetirse en el futuro: porque en su propia ejecución está implícita la voluntad de repetir el gesto el año que viene. La humanidad es sociable y ritual y el esquema ceremonial puede llenarse de cualquier cosa. Ceremonia es el desfile de las fuerzas armadas, pero también el del Orgullo Gay. Las ceremonias tienen, pues, dos ejes decisivos: son lentas y son colectivas. Como dice Byung Chul-Han, las ceremonias no se pueden acelerar sin destruirlas: no podemos celebrar una cena de Navidad exprés (ni tampoco un juicio exprés, pues sería un juicio sumarísimo contrario al Derecho). Del mismo modo, solo puede hablarse de rito o ceremonia cuando hay más de una persona implicada en la acción: es lo que los antiguos cristianos llamaban “eklesia” o asamblea, para lo que se necesitan al menos dos personas. Pues bien, el neoliberalismo es claramente anticeremonial: lo acelera todo al tiempo que lo mide todo en términos individuales: imprime velocidad a las acciones y disuelve todas las asambleas. Es, si se quiere, una gran neurosis universal.

“Si no tenemos un ejemplo moral para las clases medias y populares, se impondrá sin duda de nuevo el populismo hitleriano”

- Si con “obedecer” se trata de “escuchar”, es decir, de emitir un juicio crítico, de “tomar partido” (volviendo al inicio de la conversación), por tanto, de ejercer la libertad, ¿por qué sucumbimos con tanto placer —o lo que es peor, con tanta inercia— a la obediencia ciega?

- Sí, en uno de los textos del libro cito esta etimología del verbo “obedecer”, que podría traducirse como “escuchar con atención”; es decir, que tiene que ver con escuchar y no solo con oír. Un sordo, que no puede oír, puede escuchar; y una persona dotada de “oído absoluto” puede permanecer sorda a la voz que le pide ayuda o a un poema de Rilke. Pero es verdad lo que usted dice: sentimos placer en la obediencia ciega. O sorda. Como usted recordará, Eichmann, responsable nazi del traslado de miles de judíos a los “lager”, trató de justificarse ante el tribunal que lo juzgó invocando la “obediencia”: se había limitado, dijo, a cumplir órdenes. Hannah Arendt, que recogió ese proceso en un famosísimo libro, relacionaba ese tipo de obediencia con la ausencia de pensamiento. Si el verdadero obedecer es un “escuchar con atención”, solo la falta de pensamiento, es decir, de escucha interior profunda, puede aceptar las órdenes de un sistema criminal. Lo inquietante, en todo caso, no es Eichmann, un dirigente que tomaba decisiones y que era responsable, por tanto, de sus actos. Lo inquietante son los millones de personas buenas, normales, decentes, solidarias con sus vecinos, buenas madres, amigables compañeros, que creyeron posible mantener una vida normal en medio de la debacle. No nos hagamos ilusiones y menos en un momento en que los riesgos vuelven a ser grandes: todos podemos ser así. Eichmann es una excepción; también, en el otro lado, el rebelde Bonhoeffer, ejecutado por Hitler. Entre los dos, estamos la mayor parte de los humanos, de los que en una situación semejante se puede esperar igualmente la obediencia ciega que la desobediencia ciega y quizás por el mismo motivo: porque solo vemos lo que tenemos delante de los ojos. Por eso siempre me gustó la propuesta de Mumford en su “Historia de la Utopía”. Hay pocos Hitler, aunque pueden hacer un daño incalculable, y hay pocos Cristos, cuyo bien no se puede medir. Entre unos y otros está Robin Hood, cuyo sentido de la justicia, terrestre y juguetón, sí podemos imitar todos. En tiempos de crisis en los que hay que movilizar mayorías sociales en favor de la democracia, conviene que interpelemos al Robin Hood que todos llevamos dentro; y no al Che Guevara idealizado a cuya altura muy pocos pueden estar. Porque si no tenemos un ejemplo moral para las clases medias y populares, se impondrá sin duda de nuevo el populismo hitleriano, con otro nombre y otra doctrina.

“Hay que pensar un mundo de reglas democráticas que reprima las infancias infelices”

- ¿El adulto es un niño arruinado?

- No sé. Por un lado, tendemos a idealizar a los niños, que juegan sin parar pero no son felices; juegan sin parar porque no son felices y juegan tanto, y encuentran tanta felicidad en el juego, que al final se olvidan la mayor tiempo de la infelicidad que los espera cuando, por ejemplo, se meten en la cama o se pierden en algún bosque (digamos el colegio). Lo terrible, a mi juicio, es que cuando nos hacemos mayores conservamos la infelicidad, y no la felicidad, de la infancia. Nos olvidamos de las reglas del juego (que es lo atractivo de los juegos), hacemos trampas, prolongamos o vengamos los abusos recibidos; seguimos, en definitiva, en el colegio, pero ahora lo llamamos empresa, parlamento, familia, gobierno. Los humanos tenemos infancias tan largas que nos morimos sin alcanzar la mayoría de edad. No nos da tiempo a madurar. Por eso también hay que pensar un orden político para niños eternos, para humanos inmaduros: un mundo de reglas democráticas que reprima las infancias infelices.

“No hay que confundir el olvido con el perdón”

- Otro de los asuntos en los que recala es el perdón. Rescata una idea hermosa de “Los hermanos Karamazov”: “no es posible castigar lo que no se puede perdonar”. ¿Se puede perdonar a quien no solicita o implora o pide nuestro perdón?

- No hay que confundir el olvido con el perdón. El rencoroso no lo es porque recuerde el agravio sino porque no lo perdona. Creo que, en los conflictos cotidianos entre amigos o amantes, lo que predomina es el olvido: decidimos olvidar para seguir la vida en común; y hasta tal punto se trata de olvido y no de perdón que basta que se reproduzca una nueva situación de conflicto, la más banal, para que salgan a la luz todos los agravios del pasado. El perdón, como indica el propio término, es donación y no depende, por tanto, de una petición o reclamación del otro. Es gratuito y, aún más, gratis y solo por eso puede producir, del otro lado, gratitud, sentimiento siempre curativo. Pero el perdón es una cosa muy rara y no deberíamos contar con él para construir o reparar nuestras relaciones sociales. Es heroico, moral, maravilloso, religioso, y hay que celebrarlo y predicarlo, pero ni los jueces ni los gobiernos perdonan. Pueden conceder beneficios penitenciarios a presos no arrepentidos o indultos y amnistías a condenados dispuestos a repetir lo que hicieron. En todo caso, el problema no es el perdón sino el castigo. ¿Existe el mal? Sí. ¿Se puede castigar? No. Por eso el Derecho tiene que pensar castigos a la medida de los humanos falibles y corregibles, que somos la mayoría, y no con el propósito de evitar el Mal. Cuando se construye una ley para castigar a los monstruos, confiando en poder de esa manera reprimir el Mal, es la ley la que se acaba convirtiéndose en el Mal. El derecho tiene que legislar a partir del presupuesto de que no existen los monstruos, pues de ese modo evita que un poder arbitrario pueda tratarnos a todos como si lo fuéramos. A Hitler no se le puede castigar. Cuando aún vivía y gobernaba Alemania, en el año 1942, Simone Weil ya insistía en esta idea: a Hitler, decía, nunca se le podrá castigar. ¿Por qué? Porque, incluso torturado, encarcelado, ejecutado, Hitler ya había alcanzado su objetivo: el de ser una criatura grandiosa, el de tener un destino grandioso, el de estar en la Historia y no en su cuerpo. El único castigo que se le puede infligir a Hitler, añadía Weil, es el de transformar de tal manera el concepto de lo grandioso que a ningún joven futuro, con sed de grandiosidad, se le ocurra pensar en él y mucho menos imitarlo.

“El único que ha conseguido la construcción de un ‘hombre nuevo’ es el capitalismo neoliberal”

- “El mundo son los árboles. La realidad es internet”. El hecho de que cada vez destinemos más tiempo de nuestras vidas a internet, en detrimento del mundo, ¿se explica por una enfermedad del alma, del cuerpo, por una decepción y devastación de ambos…?

- Es el fruto de una revolución material que incluye el fin del neolítico y la proletarización del ocio. El socialismo y el cristianismo siempre soñaron con la construcción de un “hombre nuevo”, pero el único que lo ha conseguido es el capitalismo neoliberal. “Un estado del mundo y un estado del alma”, decía Kafka. Pero ha hecho falta infligir mucha violencia económica y mucho placer industrial al ser humano para separarlo de su propio cuerpo y de los vínculos que generaba a su alrededor. El espacio, los árboles, el propio cuerpo son solo los residuos de un mundo que tampoco era una maravilla pero que tenía arreglo; son, aún más, los obstáculos interpuestos en el camino de esa fantasía poderosísima que nos arrebata la atención y rentabiliza nuestro tiempo libre. Ese “hombre nuevo”, al que aún resiste (porque se muere) el cuerpo viejo, considera una “pérdida de tiempo” todo el tiempo lento pasado entre cuerpos y entre árboles; todo el tiempo que pasamos alejados de internet. Volver al espacio es la consigna más radical que se me ocurre proponer en estos momentos.

“Es llamativo que la época que más ha cuestionado las grandes ‘autenticidades’ haya acabado produciendo una polvareda identitaria”

- Hay una crisis de identidad a la que el sistema prescribe con otra identidad sucedánea, la que deviene de ciertos diagnósticos que asumimos como erróneamente identitarios (“soy” celíaco, bipolar, vegano, de género fluido…) convirtiendo la propia identidad en otro vehículo para a mercancía. A esto se une la crisis de identidad última (si cabe esta categoría), la de «ser humano». ¿Podremos llamar a sí a quienes tengan —ya se está experimentado— chips en su cerebro conectados a internet o cuerpos biónicos?

- El latín distinguía entre “lo mismo” (idem) y lo propio (ipse). Idem define la identidad lógica (A es igual a A), que en el caso de los cuerpos individuales solo puede aplicarse al nombre, y no siempre: yo me sigo llamando Santiago como cuando nací, a pesar de los muchos cambios experimentados. En cuanto a lo propio, no sabemos lo que es; nos pasamos toda la vida buscándolo, en los mapas, en las ideas, en la sexualidad, y creemos siempre (y este espejismo es lo que llamamos identidad) que el otro, al contrario que nosotros, sí lo ha encontrado. Por eso es llamativo que la época que más ha cuestionado las grandes «autenticidades» haya acabado produciendo una polvareda identitaria muy funcional a menudo, como usted dice, al mercado neoliberal. Tenemos que nombrarlo todo con el verbo “ser”; es una maldición, un descanso y un negocio. En cuanto a la humanidad, el único idem que conoce es el cuerpo humano, que no ha cambiado en 300.000 años. Su ipse, en cambio, tenemos que decidirlo nosotros. Es una decisión política y moral, una apuesta, una —aquí sí— toma de partido. ¿Queremos una humanidad sin “instanciación biológica”, como la imagina Nick Land? ¿Una humanidad trasladada a o consumada en la IA? ¿Una humanidad completamente informatizada? ¿Una humanidad inmortal? ¿O apostamos por una humanidad en la que el idem, el cuerpo, siga generando vínculos, que reconozca por tanto su condición natural y que, a partir de ella, busque un orden político reglado en el que sea posible, sin aspirar a derrocar el Mal, establecer una relativa igualdad, una relativa justicia social y una relativa democracia?

- ¿El mito que mejor nos representa hoy en día es Narciso —cerca de trescientas muertes por “selfies” no sé si es hilarante o terrorífico—, Salomé (por querer constantemente cosas sin desearlas, como ella la cabeza de Juan), Prometeo…?

- El de Narciso, que se murió por no salir de sí mismo; el de Acteón, que murió por mirar lo que no debía; el de Eresicton, castigado a devorar todas las criaturas, árboles, piedras, casas, incluyendo a su propia hija; y el de Prometeo, al que los dioses castigaron por hacer demasiado fácil la vida a los humanos. Hacer fácil la vida a los humanos es una buena obra; hacérsela “demasiado” fácil, ya lo hemos visto, solo es posible introduciendo niveles de desigualdad y destrucción incompatibles, al final, con la humanidad misma. Pero para no acabar en este tono apocalíptico, citaré otro mito: el de Penélope, que supo, desplegando mayor astucia que la de Ulises, mantener a raya a 108 hombres y convertir la espera y la atención en la condición misma de todas las aventuras.