Su primer libro es de 1965, pero sólo considera válido lo escrito a partir de 2007. Arrepentirse de un libro está al alcance de cualquiera, de tantos sólo de Ángel Guinda. La primera contrición llega en 1991, cuando reúne su poesía en Claustro y deja fuera toda huella anterior a 1980. Ni rastro de La pasión o la duda (1972), Las imploxiones (1973), Acechante silencio (1973), El pasillo (1974), ni de La senda (1974), por citar algunos de los primeros. Tampoco incorporará a la antología La creación poética… (2004) los de la década consecutiva: La ciudad interior (1983), Época opaca (1985), El almendro amargo (1986), Sazón (1988), Cántico corporal (1989), Lo terrible (1990)…

Existe la intención no inmediata de fijar su poesía en edición canónica. Este hecho le traerá dolores porque “toda antología es una amputación” pero, sobre todo, porque habrá de incluir “algunos poemas del principio”. No será más que una concesión. Sólo considera “fiable” lo escrito desde hace 13 años, a los 59 suyos. Claro interior es el libro que inaugura esta etapa, “la válida”, en la que lo mismo guarda silencio que rompe el lenguaje, literalmente: “Rom po la pa labra, desescombro”. Pero no deconstruye: “Desroto, me deshuyo. / Reconstruyo”. Los versos ondean sincopados como notas de guitarra de Keith Richards: “En la nada no hay muerte, en la vida no hay nada del todo no (…) suave serpiente la caricia (…) En, en. Vagínala. El grito donde el ya. El ya disparo del éxtasis carnal”. Ángel Guinda sabe que una sustancia principal del género es preguntar; otra, su capacidad de asombrar; y otra, su lenguaje a veces ilógico”. En nuestro autor, las contradicciones acaban no diciendo lo contrario de lo que afirman. “Estar fuera del mundo por llevar un mundo dentro”. La contradicción refuerza el discurso de la vida que, de ser algo, será paradójica. “Algunos no encajamos y nos desencajamos”. Ángel Guinda conoce al dedillo los precipicios; por eso, dejaron de serlo. En este su primer libro, Claro interior, Guinda parafrasea a Jaime Gil y rebate a Pavese como en otros suscribirá a Casona y contradirá a Claudio Rodríguez. No escribe poemas, sino desplantes. Y cose sábanas para los fantasmas, que, por qué no, pudieran ser desplantes de carne y hueso invisibles. Lo que no existe actúa sobre lo que existe y la enfermedad es una sala de espera cutre y abandonada, lejos de las habitaciones tan blancas que los hospitales presentan en las nuevas series. “La bolsa de basura es nuestra biografía”. Blanca es también la página después de haberla manchado. “¿Esto es la vida o es la muerte? Dudo”, y nosotros con él.

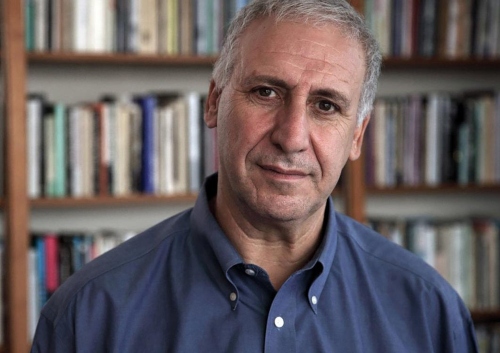

Guinda se devora a sí mismo. Su patria es la soledad. Hablar de sus retractaciones, de por qué ha dado comienzo hasta tres veces su carrera, le reporta un malestar físico. Su trayectoria, de más de medio siglo, reducida a poco más de una década. Si lo pensamos bien, tal cosa le rejuvenece, le quita años, le acoqueta. Pero él no quiere quitarse años, prefiere clavar en dios los codos. “Desde hace años padezco la obsesión juanramoniana por el afán de perfección”. En consecuencia, no cesa de revocarse, como si esto fuera posible, como si pudiera extraer sus poemas de las páginas de los libros y llevarlos a la pared de un basurero, o de una máquina incineradora, y dejar las páginas de los primeros incólumes. “Sólo estoy satisfecho con la obra publicada desde2007”. Queda claro. Como también para mí que refundarse no es impugnarse, sino aplicar una enmienda parcial al conjunto: la mayor de las reescrituras, y el que no reescribe no vive. Su obsesión radical por ofrecer lo mejor de sí le hace arrepentirse demasiado, algunas veces intentando nada más que afianzar “una voz propia y unitaria”, como si en algún momento no la hubiera tenido, o como si no la hubiera alcanzado en estos versos remotos: “Como una despedida llegué a ti”; “Porque habéis de morir, vivid / en vida”.

En La experiencia de la poesía (2016) dejó escrito que la palabra es un ser vivo, percepción compartida, entre otros, por Félix Grande, que él lleva más lejos: “La palabra nace, crece, se reproduce, puede llegar a morir, a matar y a resucitar”. Dejó escritas más cosas, por ejemplo, que la creación de su obra es “la obra en destrucción”, y que toda retractación “es un suicidio”, y que, en cada retractación, él se retrata. Los juegos de palabras no son juegos de palabras. Es la vida aplicando en sentido equívoco cada una de sus acepciones, cambiando las letras de las palabras que conforman su zigzag. Guinda asume, con Enrique Urquijo, que ha muerto y ha resucitado, y le angustia ofrecer más explicaciones. Pasemos entonces a lo último, que es un libro menudo, ‘Los deslumbramientos seguido de Recapitulaciones’, donde ha enterrado seis años, los mismos que en Claro interior. Primero hay que componer, luego hay que afinar. “Cada libro alcanza la edad cuyo desarrollo exige y, a veces, los motivos son indescifrables”. Los deslumbramientos… salió en lo peor de la emergencia sanitaria, el 9 de abril de2020. A la editora llegó una semana más tarde, y, después, se despachó en las tiendas virtuales. La presentación fijada en el Paraninfo de la universidad de Zaragoza nunca se celebrará. Estos meses ha escrito dos poemas que añadiría: ‘La aparecida’ y ‘Cuando me muera’. Ya está, otra vez, de alguna manera, reescribiendo, impugnándose. Acaba de sacar un libro que ya es incompleto. Una retractación sobre la marcha. Impenitente. Los libros son trenes que pasan una vez. Por eso le duelen las estaciones. Podrá reenganchar un vagón cuando se reedite, mas será una trampa, probablemente “la trampa de vivir”.

“El arte siempre ayuda a sobrevivir: nos estimula, nos enriquece, nos redime”

- Es obligado empezar hablando de la pandemia. ¿Cómo la ha llevado?

- Pues con resignación y alevosía: mejor que regular; por lo tanto, bastante bien.

- El arte, ¿le ha servido de algo?

- El arte siempre ayuda a sobrevivir: nos estimula, nos enriquece, nos redime. Como decía en el manifiesto Poesía útil (1994), el arte, cualquier arte, le sirve al ser humano: moralmente, para vivir; estéticamente, para gozar; y culturalmente, para aumentar el conocimiento del mundo y de nuestro propio mundo. Lo peor ha sido convivir cada día con el dolor por esos miles de víctimas que han perdido la vida.

- Y su descanso, ¿cómo ha sido? Hubo problemas de sueño, en general.

- Un descanso discontinuo, con interrupciones y sobresaltos. Y, algunas noches, fatigoso. Cada vez que me desvelo, escucho la radio: duermo con el transistor debajo de la almohada. Si me levanto, a veces, veo a mi padre. Ya tumbado, medito, atizo el rescoldo de la memoria que son tantos recuerdos de cuando era niño, adolescente, joven… así fue como accedí a Recapitulaciones, esas recapacitaciones que van haciendo balance de una vida, mi vida.

- La reparación del sueño afecta a la faceta creativa.

- En mi caso, se trata de una relación inconstante. En la plena oscuridad misteriosa e inquietante de la noche, pienso mucho, demasiado. Y siempre tengo un lápiz y un papel en la mesilla para anotar cualquier circunstancia temática que se me pueda presentar. Las sorpresas más recientes han sido el primer verso de un poema: “No fotografíes la tormenta”; y los versos finales de otro, el último que he escrito. Me encontraba paseando, en medio de una pesadilla, por la Via degli Archi, en la localidad medieval italiana de Randazzo, Catania, y contemplé la erupción del Etna. Esos versos finales dicen: “Y si muero a tu lado / me curará la muerte”.

- Hay quienes, durante el confinamiento, se mostraron atascados. Veo que no es su caso.

- Han surgido, desde luego, algunas ideas por desarrollar. Sobre todo, una: la de poetizar un triple concepto de la existencia: como herencia recibida e impuesta con el nacimiento; como deuda adquirida amortizable con vivencias; y, finalmente, como un préstamo a plazo variable que sólo se puede cancelar con la muerte.

“Desde niño, el miedo y la muerte me acompañan obsesivamente”

- ¿Desde cuándo ve a su padre por las noches?

- Desde niño. El miedo y la muerte me acompañan obsesivamente. Mi madre murió de mi parto y él lo hizo en 2005. Contemplo, por ejemplo, una representación fantasmagórica de mi padre. Siento su mano que me roza un hombro cuando, al andar a oscuras por la casa, rebaso las puertas de las habitaciones que dan al pasillo.

- ¿Se han acrecentado estos episodios durante el confinamiento?

- Digamos que se mantienen los temores por presencias o apariciones que siempre me han acechado.

- En esta época, tan distraída, ¿debiéramos prestar más atención a los fantasmas? Parece que sólo la literatura se acuerda de ellos, da igual si Rulfo o Patti Smith.

- Es algo que pasa o no pasa. Yo, teniendo entre cinco y siete años, a causa de mis terrores nocturnos, dormía con mi padre. En la percha de la puerta él colgaba su chaqueta, su pantalón, la camisa, la bufanda y su sombrero o boina. Pues bien, en ocasiones, sobre esas prendas veía ya sombras blancas envolviendo los bultos de las ropas. Y hasta el Ángel de la Guarda, o su fantasma, lo veía yo con total nitidez y con alas.

- Y no estaba soñando.

- No, despierto con los ojos abiertos.

- Los fantasmas, aunque no los recordemos, ¿se acuerdan de nosotros?

- Los fantasmas nos recuerdan antes de que los olvidemos, o puede ser que nos olviden antes de que los recordemos.

“La vida es una sana enfermedad que no se cura sino con la muerte”.

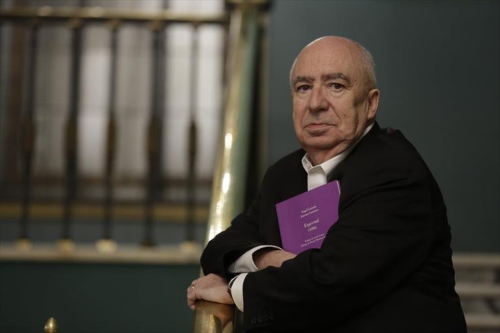

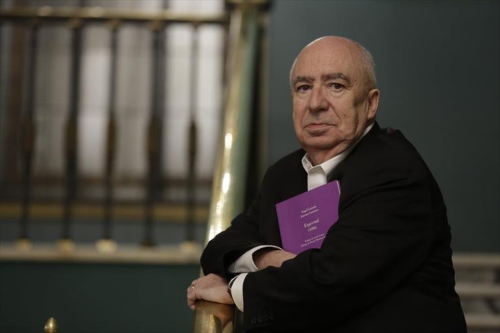

Ángel Guinda ha doblado la mano al cáncer. Se encuentra con altibajos y una anemia casi crónica, pero el cielo aparece vacío de nubes. Las rutinas durante el proceso de superación de la enfermedad se redujeron casi a consultas y pruebas médicas, a recibir tratamiento y guardar reposo. Casi porque la enfermedad no fue obstáculo para la escritura cuando ésta le sobrevino, cuando determinadas vivencias le impelían: “¡Escríbeme!”. Entre cada ciclo de tratamientos, descansaba veinte días. El malestar se lo han ido aliviando el cine y la literatura. De enero a junio del año pasado, vio cuarenta y nueve películas en sala, versión original subtitulada. Durante los primeros seis meses de éste se ha embaulado, lo menos, quince biografías: Frida Khalo, Dora Maar, Tamara de Lempicka, Camille Claudel, Dorothea Lange, Assia Wevill, Tina Modotti, Picasso, Rilke, Charles Chaplin, Beethoven, Chopin… No tiene inconveniente en confesar que el cáncer que padece es de pulmón. “He hecho méritos para contraerlo”. Hace treinta y pico años escribió el poema ‘Me he fumado la vida’. Dieciocho sesiones de quimioterapia ha recibido, en seis ciclos de tres, y treinta de radioterapia. Para evitar la metástasis, por protocolo preventivo, quince sesiones más de radioterapia en el cerebro, el órgano “predilecto”, dice, socarrón, “de ese tipo de cáncer para reproducirse”. Guinda se encuentra bien, lo que no le salva de revisiones trimestrales, claro. Hablamos al poco de la última. Hay bullas en la base de los pulmones, algo de bocio y dos pequeños quistes en los riñones. La nueva es que no hay recidiva. Pero continúan las pruebas. Esta semana, un PET-TAC; la próxima, un análisis. Una vida poco poética que se echa a la espalda como si lo fuera. Guinda parece que saca fuerzas de la fuerza, no de la flaqueza. Su cabeza permanece intacta y me da por pensar que le tensan más sus retractaciones que sus citas con la oncóloga. “¿Se puede ser feliz cuando el cuerpo se echa a un lado?”, pregunto. Difícil saber si vivimos o morimos en él. Seguramente las dos cosas. Imposible discernir si nos queda piel después de haber mudado la última. “La noción de felicidad -responde resuelto- la trató inteligentemente a la gallega Leo Ferré en su canción ‘Madame’, preguntándose: Le bonheur... qu’est que c’est?”. Lo dice a la francesa. De un modo que es, también, a la gallega. El secreto de la vitalidad de su obra es conocer la oscuridad y no esconderla. El autoengaño lo deja para los principiantes.

‘Los deslumbramientos seguido de Recapitulaciones’ es un libro que son dos libros, ambos conectados por la enfermedad. Se lo digo, y él precisa que tienen la enfermedad “como tema o sus efectos sicológicos como consecuencia temática”. Sí concede que la enfermedad se le ha colado en Los deslumbramientos más que en ninguna otra entrega, pero la verdad es que los desórdenes físicos, con distinta intensidad, son la sustancia de su obra la última década. Mira en un silencio que rompe para anotar de memoria: “Hace mucho afirmé que la vida es una sana enfermedad que no se cura sino con la muerte”.

“La vida de verdad es sed de siempre”

La memoria para él es una herramienta, no un género. Espectral (2011) es el libro de memorias de un autor que no tiene libro de memorias. En él no descontamos las preguntas y los presagios: “¿Qué gritan los acantilados entre los quitamiedos de mi memoria?”. Su cabeza es una nube a ras de suelo. “¿Qué otras vidas antes nos mataron?”. El agua y el tiempo buscan caminos por los que huir, informa. “La vida de verdad es sed de siempre”. Andaba inmerso él una tarde en Juan Ramón, hidratándose con la quinta relectura de Espacio, bañándose en la música de las olas, los vientos y los perros de Moguer, tras la inmensa cristalera de una cafetería, en Madrid, cuando el libro se le apareció. Primero, en verso. Escritura automática; momentos hiperrealistas, alguno de realismo utópico. Alcanzada la mitad, al igual que Juan Ramón, decidió ofrecerlo en prosa fragmentada para facilitar la comprensión lectora. Iba camino de un poema-río, y eso era algo que no deseaba. Guinda nunca ha pensado escribir unas memorias, acaso marcado por Borges -“La meta es el olvido y yo he llegado antes”-, pero Espectral es lo más cerca que ha estado. En sus páginas pervive el ímpetu testimonial enfrentado al espejo de la memoria, “un vaciado de interioridades”, dice, una exteriorización de su interior traumático. Ángel Guinda se ha llegado a ver convertido en fantasma. Las sombras tienen algo de espanto y alcanzan todas y cada una de las coces de la vida. “No es preciso desnudar la sombra”, dijo en Vida ávida (1980) -y seguimos con los libros anteriores-. Sin embargo, en Catedral de la noche (2015) se volcó sobre ella, sobre la penumbra, quitándole sus ropajes. “¿Qué cambió? ¿El afán por la luz?”. “Catedral de la Noche me parece un templo gótico cuya cúpula es la bóveda celeste. Y el gótico representa la elevación, ¡sí!, hacia la luz. Creo que ese libro supone, en mi poesía, la exaltación de aquel Claro interior que acerté a ver ocho años antes”. Catedral de la noche incluye dos fotos suyas: en una, apacible, casi un cura, debido al cuello de la americana; en la otra parece un detective, intentando que el humo del cigarrillo se confunda con la niebla. “Morir joven es duro, / pero más duro es envejecer”, proclama. Sabe que la noche existe en “el aire puntiagudo” que vuelve la luz puntiaguda. “Deja el cielo caer por su semblante / caspa de luz”. Las llamas conectan este libro con otro, (Rigor vitae) (2013). En el primero, sirven para moverse en la oscuridad; en el segundo son un saco al que echa las sombras: “No sé qué es un poema (…) ¿Es la soga de luz con la que ahorcarse uno?”; “¡Asesinaré a la muerte!”; “Todo caduca menos el dolor”.

“Aspiro a conseguir una simbiosis entre tradición y originalidad; a recoger verdad, belleza, intensidad”

- En Claro interior hay tormentas. “Escribir el poema / es sembrar el relámpago, / traducir el silencio”. El que siembra relámpagos, ¿qué aspira a recoger?

- En ese libro hay tormentas y tormentos. Sembrar relámpagos, en mi poesía, equivale a escribir versos como quien funda caminos en la más alta luz, versos ricos en imágenes fulgurantes, metáforas, oxímoron, concatenaciones, paradojas, antítesis, símiles, paralelismos, alegorías, énfasis, enumeraciones u otras figuras de realce expresivo que configuren una imaginería propia hacia un estilo personal. Teniendo presente que tradición es herencia, y que ésta enriquece más a quien mejor la asimila, y sabiendo que la originalidad consiste en el reconocimiento de los propios orígenes, yo aspiro a conseguir una simbiosis entre tradición y originalidad; a recoger verdad, belleza, intensidad.

- También en ese libro establece que el poema no es nada si no hace vida en nadie y que, para escribir un poema útil, hay que considerar si lo que se dice en él tiene interés, así como si habrá editor que arriesgue su dinero. ¿Piensa lo mismo? ¿En serio tiene en cuenta al lector?

- Pienso lo mismo, no perder nunca de vista al lector. Jamás me atrajeron el culturalismo ni el esteticismo decadente. Hay que ‘escribir como se vive’ [título de la antología que se editó al concedérsele el Premio de las Letras Aragonesas 2010], hay que escribir como se es; con claridad, de manera que cualquier lector pueda comprender el poema. Sustituir lo lúdico por lo lúcido. Sí: escribo contra la realidad, no sobre ella.

- En (Rigor vitae) propuso “escribir como se muere”.

- También revelé hablarme a dentelladas, no tengo nada que ocultar.

- La iluminación, ¿tiene algo de erotismo?

- Al erotismo asocio la penumbra, la luz la relaciono más con el amor.

- La luz la ha juntado en un libro -Toda la luz del mundo (2002)- compuesto por poemas de un verso. ¿En qué se diferencia un poema-verso de un verso-aforismo?

- Nacieron como poemas universos, antes de que existiesen los whatsapps. Los poemas-verso son poemas nacidos como unidades de texto sensitivo. Los aforismos son unidades de texto nacidos como paremia, pensamientos, reflexiones, sentencias, refranes, etcétera. Gotas de la destilación del pensamiento.

Sus explicaciones distan de ser caprichosas, pero muchos versos podrían funcionar como poemas sueltos o reclamos cercanos al aforismo: “Dime que la verdad aún no es mentira”; “Los dientes del aire castañean”. De hecho, no es raro que los versos aparezcan en sus poemas separados mediante línea viuda. La razón hay que buscarla en la inusual intensidad de los mismos. La poética de Guinda está compuesta por líneas delgadas, pero fuertes como hilo de araña. Es un autor de todo menos previsible. Comprobémoslo de igual forma repasando los autores que cita en sus libros: Edgar Lee Masters, Piero Manzoni, Yves Klein, Martín Adán, Joan Vinyoli, Anna de Noailles, Salah ‘Abd al-Sabur, Manuel António Pina, Ricardo Paseyro, Arabella Siles, Pilar Bastardés, Josefina Vicens, Enrique Urquijo, Bocángel, Abdul Hadi Sadoun, Agustín Porras, Fray Jerónimo de San José, Mahmud Darwish.

“No temo las contradicciones desde que acepto que la vida asoma a sus ojos las ventanas de la muerte”

- No teme las contradicciones. Para usted, el hambre y la guerra son formas de violencia, pero también la belleza y el amor.

- No temo las contradicciones desde que acepto que la vida asoma a sus ojos las ventanas de la muerte. La belleza y el amor tienen de violencia un irrefrenable instinto contraviolento, antiodio.

- ¿La violencia es un camino en el que perfeccionarse?

- No le digo que no. La Paz sufrida durante cuarenta años fue una paz violenta: la paradoja siempre, tanto en la vida como en la poesía. Una paz impuesta con el terror para aprender la obediencia. Santa Teresa escribió su personal Camino de perfección para las monjas carmelitas del Monasterio de San José en Ávila, del que era priora. Y Pío Baroja escribió también su particular Camino de perfección -pasión mística-.

Guinda coge por los pies la poesía y la zarandea en lo alto de un viaducto. En su afán por ir más allá y dotar de sentido a las acciones, llegó a colocar el título de los poemas al término de los versos. Esta manera de proceder sólo la ha encontrado uno, más tarde, en Fermín Herrero. “El título encabezador del poema es lo normal, una forma de presentación temática. Titular a pie de poema es como dar la conclusión. Es una cuestión más anecdótica que trascendental. Si dejé de hacerlo supongo que fue para no resultar pesado”. Una vía de tantas exploradas. Otra es el aforismo puro, vertiente oculta por su labor de poeta, que, al fin y al cabo, la engloba. Sus aforismos viven en Libro de huellas (2014), un presente histórico en que el adobe parece material noble y las ruinas se ofrecen votivas. Incluso el autor parece dialogar con aquellos que le precedieron: “Tu piel es la profundidad de mi deseo” recuerda lejanamente el “no hay nada más profundo que la piel”, de Válery; y su “he cerrado los ojos para ver” puede tener ecos del “hemos venido a no ver”, de san Juan. Sus aforismos, como el resto de su obra, se bate en duelo contra la realidad de un mundo que, más que no gustarle, le disgusta y lo hace “gravemente”. Por eso, tal vez, reclama en la poesía un compromiso que sirva, literalmente, para vivir.

- Entonces, ¿es posible conciliar el objeto de belleza y el sujeto de conducta?

- Al menos, yo pretendo una realidad que sea objeto de belleza en cuanto a estética en la edición -cubierta, papel, tipografía (tipo y cuerpo de letra)-, y a realce expresivo mediante figuras literarias -metáfora, antítesis, hipérbole o exageración, comparaciones, paralelismos, etcétera-; y que al mismo tiempo sea sujeto de conducta, sí, en cada momento, en poemas y libros distintos.

“Urge superar tantos hábitos de banalidad”

Al principio, Guinda citó su Poesía útil. En aquel manifiesto afirmaba sentirse cansado y decepcionado con la poesía escrita en la España de fin de siglo. Apostaba por otra, salvaje, libre. Hoy afirma que, camino de cumplirse el primer cuarto del XXI, sigue instalada entre nosotros “una amplia corriente de mediocridad” y que esta “grave dispersión” afecta en la educación, la cultura y las artes. “Urge superar tantos hábitos de banalidad y favorecer la máxima concentración para que la trascendencia eclipse la contingencia hasta borrarla”. Esto que dice hoy, taxativo y bien formulado, es consonante con lo que dijo ayer: “Toda la vida he sido un moribundo / a puñetazos con el vandalismo / de la banalidad” (Rigor vitae).

- ¿Apostaba entonces por una tercera vía?

- Puede ser interesante una tercera vía intransigente con la frivolidad, que arraigue en la voluntad humanitaria, intelectual y cultural, y que reforme nuestra actitud ante la vida, mejorándola.

- ¿Se edita mucho?

- Muchísimo. Y muy poco, en poesía al menos, con calidad suficiente para merecer lectura. Salvo a algunos editores, no beneficia nada publicar cualquier cosa cuyo autor esté dispuesto a costear; pero es parte del negocio, como medio de vida, en estos tiempos.

Guinda echa de más el amateurismo fútil, saco en el que, supongo, caben los poetuiteros y tuerce el gesto ante los mediocres con ínfulas. “En una época enferma, la palabra ha de ser hospital”, escribió, le recuerdo, ¡menudo verso! Guinda está bendecido por una sincera gratitud y si se le pregunta por quiénes se siente acompañado, los nombres se le despeñan, al revés, garganta arriba, saliendo por su boca, y si uno quiere apuntarlos, debe tomar aire para no perder la retahíla: “Me acompañan batallones sagrados de poetas”, dice, despacio, previo a lanzarse: Yamani, Emadi, Banddopadhyay, Hadi Sadoum, Baltadzhieva, Dušiça Nicolić Dann; Rosendo Tello, Gimferrer, Colinas, De Cuenca, Irigoyen –“con su silencio ejemplar”-, García Montero, Mestre, Yusta, Curiel, Luis Luna; Antón Castro, Saldaña, Lostalé, Forega; Zelada, García Teresa, Agustín Porras, José Luis Rey, Linaje, Malvís, Cereijo, Rodríguez Abad, José Luis de la Vega –“pertinazmente mudo”-; Raquel Lanseros, Olga Bernad, Marta Domínguez, Trinidad Ruiz Marcellán, Davidova, Teresa Agustín; Reyes Guillén; y, entre las voces más jóvenes: Trashumante, Escarpa, Carmen Aliaga, Elisa Berna, Mariuccia Licari, Verónica Aranda, Andrea Espada, Maty Sanz... Se detiene y concluye diciendo: “¡Y más!”. Guinda es muchas cosas, también excesivo. O, mejor, pasional.

“Los dones del silencio que más me interesan son la meditación, el acompañamiento, la quietud y la contemplación”

- Acaba de referir como virtud la abstinencia en la palabra. ¿Me puede citar algún libro en el que haya aprendido los dones del silencio?

- Previo a esos dones, me atrae el mutismo propio del estupor melancólico o catatónico. Los dones del silencio que más me interesan son la meditación, el acompañamiento, la quietud y la contemplación. El libro más reciente sobre la influencia del silencio en la meditación es Biografía del silencio, de Pablo d’Ors. Acerca del quietismo me parece fundamental la Guía espiritual de Miguel de Molinos. Hay libros que dicen mucho y bien en lo que dicen. Otros que dicen más en lo que callan y en lo que dejan decir al lector. Un ejemplo, en la línea aforística, es el libro Citações e pensamentos [Citas y pensamientos], de Agostinho da Silva. Y respecto de otros dones tangenciales al silencio, tal el misterio, pueden iluminarnos los libros grimorios o de conocimiento mágico -el Libro de las leyes, atribuido a Platón-, los nigrománticos y otros misteriosos acerca de las sombras.

- En más de un libro sostiene haber venido a destruir el mundo.

- Desde el primer momento sentí venir a destruirlo y, de las ruinas, levantar otro orden. Procuro no desviarme de ese intencionado sentir.

- Acaba de reafirmarse en que hay que escribir con claridad. Los herméticos italianos figuran entre sus favoritos.

- Es un error considerar difíciles o incomprensibles a Ungaretti, Quasimodo, Montale… Antes bien hay que considerarlos misteriosos, concentrados.

- ¿Y qué me dice de la abstracción?: ¿permite utilidad?

- Más allá de la figuración o de la abstracción, yo entiendo que es útil todo arte de calidad, sea literatura, pintura, escultura, música, mimo, danza…

- Utilidad más allá de la funcionalidad.

- Más allá.

- Ha escrito sobre Malévich. Se siente cerca de la pintura moderna.

- Estoy con la máxima calidad de la pintura. Acerca del conflicto de preferencia entre figuración -Antonio López- o abstracción - Tàpies-, hace tiempo manifesté mi preferencia por la abstracción.

- ¿Tiene pensado reunir sus artículos sobre arte?

- Me lo han propuesto. No son muchos, pero sí suficientes: Malévich, pero también Modigliani, Klein, Manzoni, Picasso, Saura, Miró...

“La poesía es palabra de música”

- ¿Qué relación halla entre la música y la pintura?

- Más allá del tópico ut pictura poesis, considero que ‘la poesía es palabra de música’ y ‘la canción es palabra con música’ [cita dos aforismos de Arquitextura (2015)]. La música es esencial en la palabra poética. En la pintura, colores y formas equivalen a las palabras en literatura.

- Vida ávida se lo dedica a la Destrucción. Allí leemos: “Cuando ames, odiarás”. Supongo que admite más de una lectura, también carnal. Recuerdo unas declaraciones del filósofo André Comte-Sponville: “El sexo sin amor se parece al odio”. En usted percibo, incluso en el sexo con amor, posibilidad de odio. ¿Estoy equivocado?

- Puede ser que usted esté equivocado, pero tampoco. Como en el caso de ‘Je t’aime moi non plus’ -‘Te quiero, pero tampoco’-, aquella canción de Serge Gainsbourg cantada y grabada por el gran fumador francés: primero con Brigitte Bardot, después con su mujer Jane Birkin. He vivido el sexo sin amor, el amor con sexo, e incluso estando el odio presente en ese mismo sexo con amor.

- Usted no le va a la zaga a Gainsbourg…: “Me dan miedo las dosis de alquitrán / que estrangulan el aire que respiro” -Claro interior-. Aparte de un signo de valentía, consignar sus miedos -otra constante-, ¿es una manera de conjurarlos?

- El poeta lírico vive dentro de su yo, en la máxima intimidad con su mundo interior. Escribe, mayoritariamente, en primera persona; y cuando lo hace en segunda, suele referirse a sí mismo. Identificar y confesar los propios miedos es, desde que era niño, una obsesión. Es afirmarse en la sinceridad, en la transparencia; es honrar la poesía.

- La otra gran fijación es la muerte.

- Que me viene del fallecimiento de mi madre, en el parto.

- ¿Cuándo empezó a fumar?

- Siendo adolescente. A los treinta y tantos, pasé a dos cajetillas diarias.

- ¿Cuándo lo dejó?

- Dejar de fumar fue una necesidad urgente cuando un día, estando solo en casa, en la terraza, fumando, me quedé sin respiración. Me esforcé en recuperarla haciendo profundas inspiraciones e inhalando alcohol. Sólo poco a poco, y por instinto de supervivencia, conseguí respirar. Diez años antes me habían diagnosticado EPOC [Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica]. Desde ese 2 de noviembre de 2018 no he vuelto a fumar. Luego, llegó el diagnóstico más grave, del que hemos hablado.

- Parece tener un presentimiento duro de sí mismo, como si le costase una parte de usted. “Muere”.

- Ese muere exhortativo se dirige al tú que es el propio yo lírico, cierto. Ya que mi obra es marcadamente autobiográfica, los obstáculos y demás conflictos me han estallado tanto en la vida como en la obra. En la etapa en que mi juventud fue más joven y alocada, me dejé arrollar por los excesos: políticos, religiosos, de velocidad, con la bebida, el tabaquismo… y más.

“Este vino que bebo no es la sangre de Cristo” -Claro interior-. “Las vidas que he bebido, las muertes que fumé” -(Rigor vitae)-.

En la introducción a La experiencia de la poesía (2016), estableció que todo lo que hacemos en esta vida podríamos haberlo hecho mejor. Él está satisfecho con su obra hasta cierto punto, o a partir de cierto momento. Su vida se limita a aceptarla, señal de inteligencia.

Venía de consumir farlopa, marihuana y ácido lisérgico. Se liberó de las sustancias exiliándose en Madrid. Fue en 1988 cuando participó en un concurso de traslados y consiguió plaza en un colegio público de Alcorcón. La capital era la resaca de la Movida. Para alguien desprovisto de voluntad, debía de ser la representación del paraíso, pero, por muy incitante, la realidad chocó contra el plexo de Ángel Guinda. “Fue una resistencia monacal, de soledad buscada y solidaridad autorredentora”. Sus días como profesor los acabó en el instituto de enseñanza secundaria Luis Buñuel, también de Alcorcón; y Madrid podemos afirmar que ha terminado influyendo en sus libros tanto como en su vida. Hasta tiene un poema dedicado a Lavapiés, donde vive.

- A usted le caracteriza una mirada inclemente, más que hacia el paso del tiempo, hacia la vejez, a la que resta toda connotación de sabiduría. Es consciente de que el apagamiento afecta al físico y a la mente.

- Envejecer es “un catálogo de averías, un repertorio de reparaciones” [se sabe sus versos y no teme la autocita]. Envejecer es un gran inconveniente. Una amenaza, un peligro irreversible. No creo poner paños calientes. La vejez, en mi caso, la acepto y la afronto como consecuencia de haber vivido ávidamente.

“La memoria es una llave maestra para activar la evocación y abrir los recuerdos”

- En su último libro expresa que la memoria “es una llave maestra”. Pareciera que acaba siempre en el fondo del mar. ¿Los libros son tal vez una mesilla en que posarla, mientras?

- La memoria es una llave maestra para activar la evocación y abrir los recuerdos… mientras no esté oxidada ni presa del alzhéimer. Los libros, en estas circunstancias adversas, nos fundan, nos distraen y fortalecen. Nos hacen vivir más.

Hace unas respuestas, Guinda recomendaba escribir como se vive. En 1992, publicó en El Periódico de Aragón un artículo titulado ‘Clifford Still: pintar como se vive’. La vida como guía, la realidad como cristal roto. Esta entrevista bien podría titularse ‘Contestar como se vive’, que es lo que ha hecho, con autoexigencia. Por cierto, como en los detalles no sólo está el demonio, sino la persona, vaya uno: al aludir a la Guía espiritual de Miguel de Molinos, tercié preguntando si conocía la de Castilla, de Jiménez Lozano. “Sinceramente, no”. Seguimos a lo nuestro. Horas después, en el correo me espera el siguiente mensaje: “Acabo de encargarla, en dos formatos, en la librería Maxtor de Valladolid”, ciudad en la que se casó con su mujer actual hace ahora catorce años, en la que tiene familia política y que visita cada dos o tres meses. Ángel Guinda es lo contrario a la indiferencia. Por eso está tan vivo. Tan despierto que lo normal es que se desvele por la noche. Quiere vivir, lo dijo en un poema de Claro interior -todo lo ha dicho en sus poemas- pero, sobre todo, lo demuestra con sus actos. Vive como lee. La vida sí le va a echar de menos.