“Qué es un antipoeta:/ un comerciante en urnas y ataúdes?/ un sacerdote que no cree en nada?/ un general que duda de sí mismo?/ un vagabundo que se ríe de todo/ hasta de la vejez y de la muerte?/ un interlocutor de mal carácter?/ un bailarín al borde del abismo?/ un narciso que ama a todo el mundo?/ un bromista sangriento/ deliberadamente miserable?”, así comienza Nicanor Parra, ironizando incluso sobre sí mismo, uno de sus poemas (o antipoemas). Y ¿quién es Rafael Alconétar? ¿Un antiliterato? ¿Un genio? ¿Un escritor mediocre? ¿Un vidente? ¿Un niño malcriado? ¿Un hombre fascinado por las mujeres y fascinante para muchas de ellas, que encuentran en él un amante entregado y devoto? ¿Un cerdo machista? ¿Un incómodo ejemplo de autenticidad en un tiempo de mentiras y simulacros? ¿Un farsante? Alconétar, monstruo y Teseo de su laberinto, enredado en el cuerpo de Ariadna y el hilo del lenguaje, se convierte así en esta novela en una presencia enigmática, en el gran ausente, tanto más oculto cuanto más son los espejos que lo reflejan. Novela coral, perspectivista, La Pasión de Rafael Alconétar, nos ofrece múltiples voces, entre ellas, las de sus cuatro “evangelistas”, Susana Cordero, Pedro Muñoz, Dolors Cavalls y Jaime Becerril, entre los que no falta la figura de Judas (¿uno de ellos?, ¿más de uno?, ¿todos?), que, como en la fábula de Borges, cumple paradójicamente quizá la misión y el destino del Maestro.

La novela de Martín Gijón (poeta, crítico, narrador) es un homenaje a la literatura y a la vez una crítica feroz, tremendamente divertida, del mundillo literario, como si el propio Gijón fuera un discípulo de su protagonista, en una paradoja mitificación de la escritura que desmitifica todo lo que toca. Si uno no estuviera ya curado de espanto, se sorprendería de que esta novela no esté en las páginas de todos los suplementos culturales, que no se convierta en uno de los libros del año, también por su posible carácter polémico. No son pocos los popes de nuestra cultura literaria cuyo hinchado prestigio es desinflado por el aguijón punzante de una (¿anti?)novela que a ratos juega a ser una novela en clave ma non troppo, pues no resulta difícil identificar a más de uno de los dramatis personae que pueblan el tinglado de la antigua o nueva farsa. Sin embargo, el mismo hecho de que esta obra no haya logrado (¿todavía?) la visibilidad que merece es una muestra más de hasta qué punto acierta Gijón en su humorístico retrato de las literaturas patrias, donde tan fácil resulta dar gato por liebre, puesto que en el espejismo participan con entusiasmo autores, periodistas, críticos, editores y académicos. La Pasión de Rafael Alconétar es, por el contrario, una novela audaz, que recupera el empeño iconoclasta de un Luis Martín-Santos, un Julián Ríos o un Miguel Espinosa (a ratos, incluso, acercándose a una suerte de Finnegans Wake a la española), por no hablar de los evidentes guiños a Rayuela y otros grandes de la narrativa hispanoamericana (cuyo canon, sin embargo, es también cuestionado en la propia novela). Sin pretender resucitar ningún ismo, hay aquí no poco del espíritu de las vanguardias, sobre todo en su cercanía al empeño surrealista de una vida que se desborda en la literatura, pero también de una literatura que se desborda en la vida. La acumulación de juegos de palabras, paronomasias, calambures (ya desde el mismo subtítulo, Novelaberinto, que parece evocar la nivola unamuniana) recupera un sentido lúdico de la escritura, siempre tan saludable. Por otra parte, esa “juerga de jergas”, por decirlo con palabras del Ríos de Larva, da fe del talento de Martín Gijón para el malabarismo verbal, una capacidad, de todos modos, ya suficientemente demostrada en su poemario Des en canto. Sin embargo, frente al tópico que identifica la novela experimental con una especie de formalismo extremo, donde el estilo lo es todo y poco importan elementos genuinamente novelescos como la trama y los personajes, hay que insistir en que el protagonismo del lenguaje no hace sino reforzar la búsqueda, a ratos bufa, otras veces casi trágica, de ese alocado comando literario presidido por Alconétar, víctima propiciatoria de una ciudad tan provinciana como Vetusta, aunque el chivo expiatorio tiene poco que ver con Ana Ozores y mucho con una suerte de Rimbaud maduro. O más bien perpetuamente adolescente, convencido de que la madurez, como el Ferdydurke de Gombrowicz, es una estafa, la gran trampa en que todos caemos. De ahí también la centralidad del sexo, que prolonga en el adulto (¿hay adultos?) el afán de jugar del niño. La piel es el altar cuyas profanaciones constituyen, en sí mismas, una suerte de sacralidad inversa. Sin duda, Alconétar y sus acólitos compartirían el aserto de Breton de que la poesía, como el amor, se hace en la cama. Erotismo de los cuerpos y del lenguaje, que se funden en ese “coñocimiento”, donde lo femenino es llave y enigma. También para un voyeur y narrador-testigo (¿no son aproximadamente lo mismo?) como Pedro Muñoz, el más fiel (¿el más traicionero?) de los discípulos de Alconétar, que siente en sus propias carnes la insuficiencia de la escritura para redimir una vida que se parece demasiado a un papel en blanco. Y, sin embargo, en su papel de narrador es capaz de encontrar un espesor en una trama en la que estaría destinado a ser un personaje secundario, obsesionado por el pasado, onanista compulsivo, presa de sus fracasos (como escritor y como amante de una esquiva Susana Cordera). Evangelista sin Evangelio, solo en la escritura podrá tal vez atravesar el espejo, olvidándose así de un rostro que quiere parecerse, en vano (o tal vez no), al de Alconétar.

Esta novela no es quizá para todos los paladares, en buena parte porque la comida basura está ocupando las mesas de novedades con la misma rapidez con que se propaga una epidemia (aunque a la misma velocidad esos libros fast food desaparecen para dejar paso a otros, que serán otra vez rápidamente suplantados). Pero el lector que aprecie la inteligencia y el peso (el poso) de una escritura en libertad, se perderá gozosamente en este laberinto de voces, discursos, perspectivas, idiomas, en busca de ese monstruo (perturbador, terrible tantas veces) que es, pese a todo, la literatura.

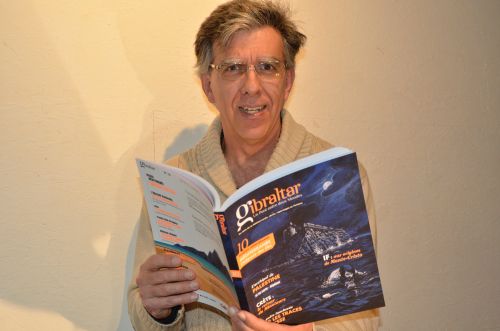

Mario Martín Gijón, La Pasión de Rafael Alconétar. Novelaberinto. KRK Ediciones, 2021.