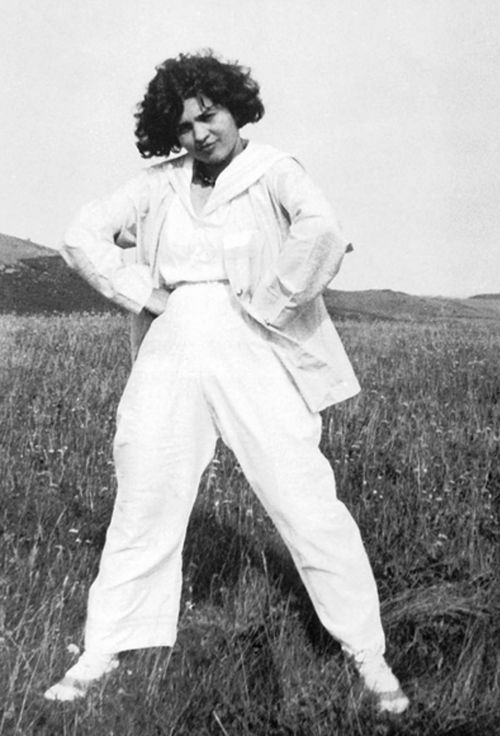

María Paz Guerrero (Bogotá,1982) —Licenciada en Literatura por la Universidad de Los Andes, posgrado en Literatura comparada en la Sorbonne Nouvelle de París y doctorando en la Universidad de Zaragoza—, es profesora de Creación Literaria en la Universidad Central de Bogotá, siendo autora de los poemarios Dios también es una perra (Cajón de Sastre, 2018), Los analfabetas (La Jaula Publicaciones, 2020), y también de la selección y prólogo de La Generación sin Nombre. Una antología (Universidad Central, 2019) y del ensayo El dolor de estar vivo en Los poemas póstumos de César Vallejo (Universidad de Los Andes, 2006). Algunos de sus poemas aparecen en las antologías Pájaros de sombra (Vaso Roto, 2019) y Moradas interiores. Cuatro poetas colombianas (Universidad Javeriana, 2016).

De naturaleza inconformista, la autora no se queda en los hallazgos habidos, ni trata de repetir sus logros anteriores, sino que sigue sondeando el espacio en el papel y en la palabra como una gimnasta concentrada en el vuelo de un giro imprevisto, antigravitatorio. Esta nueva propuesta, Lengua rosa afuera, gata ciega (Himpar Ediciones, 2021), es un poemario que se mueve en dos bloques, el primero de ellos conforma un micromundo doméstico que incluye a la gata y una lora, una habitación abierta a la salsa y al bullicio del silencio más íntimo, un silencio confinado que se desborda en resonancias, mientras que en la segunda parte se produce un desdoble en el que hay una observación, en el que se congela y agita una agonía, una angustia, un ritmo palpitante. Este nuevo título, de apariencia continuista con respecto al estilo desarrollado en sus trabajos anteriores, se aleja levemente de aquellas obras, como si la autora quisiera avanzar paso a paso, evolucionar, confirmar ese desafío a la construcción tradicional para levantar una proposición distinta, una distopía en el lenguaje que no quiere el Edén de un micrograma perfecto, sino que se lanza al choque directo a través de una escritura rítmica e indómita, liberada de la pesadez, del aburrimiento de cualquier convencionalismo. Así, el libro suena a poema único, a tantra que se despliega asimétricamente, rítmica y (anti)coherentemente, avanzando en ciclos, como si emulara el juego de imágenes y espejos de un praxinoscopio en el que la gata es una imagen especular: un tú del yo, un yo ido, un yo ya en tercera persona…, una otredad íntima. Los parpadeos generados por el haz de versos al chocar con la retina generan una sonoridad, nos ciegan con su contraste entre lo delicado y la crudeza: la animalidad de la palabra más vernácula y ruda al lado justo de la belleza. Y es que la violencia está inscrita en la naturaleza de esta obra, quizá como epítome simbólico de la que se vive en las calles colombianas, como parte de un compromiso de clase, de pueblo, de penuria, de una labilidad —felina y desamparada— que sabe pedir su “carnita”.

En la factura de los versos de Guerrero hay siempre una intención exploratoria, vanguardista, que ataca los cimientos del lenguaje para encontrar la expresión que pueda designar atravesando las costuras con las que se confecciona la escritura estereotipada, escritura hecha ya a los andares de un pensamiento y, por tanto, desgastada por el uso diario. En la arquitectura textual de Guerrero hay indagación y agitación, conforma una perturbación en el ritmo de la lluvia, es transgresión libertadora, mueca surreal, es certidumbre y turbación, desarreglo y enumeración desbocadamente asertiva.

El poemario no elude ni el tiempo ni las condiciones presentes y, así, se cuela en él la agónica perturbación de la insistente actualización que exigen las redes sociales, manifiesta querer ser sentida —recalco: sentida, no comprendida, digerida…—. En el texto se cruzan voces, sonidos, canturreos, mientras que la gata ciega tantea el mundo y, tal vez, en sus colisiones busque también encontrarle propósito, pero ni caza ni saca las uñas, sino que expone la lengua por placer (o como burla). En él, surgen los términos encadenados por una pulsión, más que surrealista, dadaísta. La tesitura de estos poemas es sintónica y estocástica, como si a la orquesta la dirigiera un algoritmo que construyese un verso imprevisible, imparable. Así hay una vaca y sobre ésta un ternero y sobre éste una cabra y sobre aquélla se alza la gata ciega y coronándolo todo aún hay una lora que completa el tótem, iconografía que remonta ante nosotros desde la página en blanco en forma de estructura viva desde la que la repetición cacarea, pues volar es eso: “insistir: aletear rudamente”. La musicalidad se dibuja en los ciclos, en lo ciclónico, en el obsesivo martilleo del compás en el que van colocándose las piezas, los pequeños bloques que van armando una estructura en el aire con un palo para que ande hablando Roberta (la lora), cuya función histriónica contrapesa un cierto miedo vital: “vamos a tener un corazón sin semilla/ un mioma bondadoso/ una absoluta necesidad de respiración”, versos que preceden la llegada de la segunda parte del poemario, “Apnea”, donde se despliega una escritura que aceza ante la fragilidad de la existencia: “somos un cuerpo que se dio un totazo/ nos salió un chichón, más que un chichón/ un cuerpo que se abrió la múcura en dos”. La identificación con un cuerpo roto, muriente —mientras la salsa de Henry Fiol se cuela entre los versos— tal vez busque “reventar ojos brutales”, cegar también al lector pues éste es un estertor íntimo que brota de la garganta de la pitia con la voz ronca de la gata ciega transmutada en Tiresias, y cuyo criptograma profético pretende esclarecer lo que el instante —insignificante, ya víctima del pasado— viene a ofrecernos: “rondando por el piso/ todos los turbados al lado tuyo/ callados, / todos ojos precipicios”.

La escritura de Guerrero conforma, más allá del tópico, una voz genuina que se identifica claramente entre los ecos de las voces corales, recurrentes, una poética que usa la intuición y la ideación, el recuerdo y la imaginación como faca con la que extirpar los abscesos de una poesía banal y proponer un verso nuevo y desafiante, una poesía que pretende no traicionar a la creación en estado puro. En la lectura de estos textos, se aprecia un trabajo, un esmero en la sencillez aparente, en el ritmo, en el mestizaje que respete el grito de rebeldía, la proclama identitaria de quienes son cultura sin colonizaciones. Es una poesía que nace en Colombia pero que es mundo, es territorio de proclamación de independencia, pero también de la tradición rupturista, implementando una disrupción en el flujo del lenguaje para provocar una descarga inesperada de sentido. Ante el lector se abre una voz que percute contra la piel de las letras contemporáneas con un ritmo y un tacto nuevos, cuya resonancia es profunda y permanece como la de un canturreo: “alalalelalale".

María Paz Guerrero, Lengua rosa afuera, gata ciega. Bogotá, Himpar Ediciones, 2021.