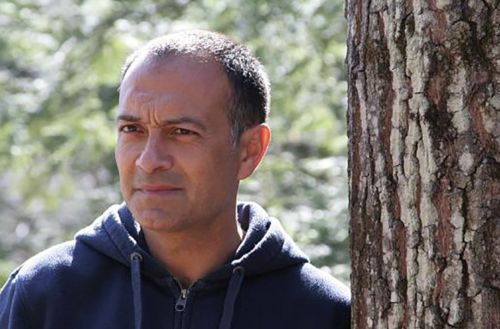

Está rompiéndose el lenguaje en cada verso escrito por Antonio Méndez Rubio (Fuente del Arco, Badajoz, 1967). Sucede siempre. Una renovada rudeza que al tiempo es terneza y zarpazo. Luz. Enjambre. Nos interpela, sin dejarnos habitar el siguiente verso pidiendo tregua. La poesía de Méndez Rubio crece por entre los adoquines que la raíz va levantando al crecer. Es lumbre, fragilidad. Belleza, compromiso. Voz de otros, de muchos, la misma, lo común de la voz humana. Y escribe como anuncia el título de su antología en Huerga y Fierro: Hacia lo violento.

«El mundo, o como mínimo un mundo, desaparece cada vez que el poema se traiciona a sí mismo»

- ¿Qué sucede si un poema no brota de la violencia que se ejerce sobre el lenguaje?

- Que no hay poema. Que sería mejor no decir ni escribir nada antes que alimentar la cháchara expresiva que estimula la mentira de que el mundo sigue ahí, como si nada, a nuestro alcance. El mundo, o como mínimo un mundo… o más en concreto, otro mundo, desaparece cada vez que el poema se traiciona a sí mismo.

- ¿No es asombroso que de esa violencia el resultado sea la belleza?

- Es inevitable. No hay remedio. En psicología social, el concepto de violencia termina resumiéndose en producción de angustia. Entiendo por belleza la violencia necesaria de lo que no se entiende cómo nos puede encadenar así, una atracción que deja sin aire el aire y nos atraviesa la garganta con un imán ciego. Es el asombro que llega de lo que nos arranca de nuestra mismidad, nos embelesa y no nos deja ya volver a ningún punto de partida imaginable. La conjunción de belleza y violencia convierte nuestro pulso en la alegría de un sinvivir.

“El sistema nos ha envilecido más que nunca”

- «En el fondo de esa agua no hay monedas». ¿De qué modo –si es que ha conseguido hacerlo- ha envilecido el sistema la poesía? Parecía que, al ser un territorio no rentable, permanecía alejado de su voracidad, pero si se echa un vistazo a las listas de poemarios más vendidos, uno encuentra nombres ajenos por completo a la poesía.

- El sistema nos ha envilecido más que nunca, nos ha colonizado el corazón sustituyéndolo por una coraza defensivo-agresiva (lo que W. Reich llamaría una “coraza caracteriológica”). Ha sido subjetivado, interiorizado hasta el punto de volverse invisible de tan inmediato. Ya M. Foucault, en sus ensayos sobre el origen de la biopolítica, detecta en el nacimiento del liberalismo moderno, hacia finales del siglo XVIII y sobre todo en el XIX, lo que se podría considerar un ideal del sujeto que es empresario de sí mismo. La poesía, entendida como expresión lírica de una subjetividad individual, o sea, como la entiende la sociedad moderna más oficial, se ve atraída con fuerza por esa pulsión del sujeto orientado a convertirse en su propia empresa, a promocionarse como marca publicitaria… es como si la lógica neoliberal y el lugar moderno de la poesía estuvieran condenados a entenderse. Por lo demás, la poesía entendida como salto al vacío, punto de alto riesgo, práctica de lenguaje al límite, no ha podido no verse condicionada por la oleada de conformismo que se ha apoderado del ambiente social y cultural desde hace al menos unos diez o doce años, aunque ya A. Gramsci (hacia 1920) señalaba el conformismo como el mayor mal de su tiempo. Da la impresión de que se está cerrando un bucle funcional entre los intereses inmediatamente comerciales de la industria editorial y los miedos inconscientes de cada vez más gente que se resiste a la sensación de transgresión, de desconcierto. Así parece razonable pensar que se debilita la necesidad de atravesar lo desconocido, de impulsar la creatividad y la (auto)crítica sin la cual no puede haber un cambio de mundo. Cuando R. Vaneigem distinguía entre sobrevivir y vivir apuntaba a reivindicar la relación íntima, irrenunciable, entre poesía y querer vivir. Pero hoy día, tal como se presenta cotidianamente la realidad del estado de las cosas, la poesía aparece en el espacio público sobre todo como un elemento autoafirmativo, inercial, cuando no meramente decorativo. Es cosa de cada cual ponernos en medio de este circuito paralizante, exponernos a la intemperie de alguna manera decisiva, de infinitas maneras, de modo que produzcamos interferencias, ruido, temblor… que agujereemos este tejido de cobardía en expansión y lo resituemos a nuestra escala microscópica, cuántica, pero también por esto mismo quizá inapresable para los sistemas macro de monitorización que activa el orden cultural, comercial y tecnológico actual.

“La escritura va por necesidad hacia la violencia ilusa, sin fondo, del querer vivir”

- ¿Hasta qué punto vivir y escribir son una misma cosa?

- La clave es Kafka: no hay vida sin escritura. Se dice una y otra vez que lo malo de la poesía es que no se entiende, que no sigue ninguna lógica. Vale. En el penúltimo párrafo de El proceso escribe Kafka: “Sin duda, la lógica es inconmovible, pero no se resiste a una persona que quiere vivir”. La escritura va por necesidad hacia la violencia ilusa, sin fondo, del querer vivir. Esta condición es decisiva en la escritura y la lectura, en el lenguaje y la escucha, y lo es tanto más cuanto más cerca está la raíz de cada decisión de la de cada paso o acto que se cruza cuando llegamos a decir algo. Es como si el momento arbóreo de deci(di)r arraigara en una tierra imprevisible.

- ¿Qué se pierde si nos falta la atención?

- El mundo. Cualquier mundo. Todo.

- ¿Qué se requiere para «arder con la fuerza del hambre»?

- Sentirnos como madera creciendo por debajo de una tierra oscura, sin agua, sin alimento, que es como de hecho nos sentimos cuando estamos sin quien amamos. Cuando alguien se siente sin nadie, sin tú, sin ti, sabe responder a esta pregunta, aunque no sepa hacerlo con palabras, sabe lo que implica de pasión y dolor, de pérdida que arde, como diría Gamoneda. Sé que hay un hambre que no es mía, sé que hay “colas del hambre”… sé que gracias al poema ofrezco para compartirla el hambre que sí tengo.

“Lo poético se nutre del encuentro con lo(s) otro(s)”

- ¿Qué porción de voluntad, de azar, de amor, de violencia hace falta para «hacer que el mundo no sea otra vez el mundo»?

- Lo único que tengo claro es que, sea la porción que sea, sea una porción compartida, puesta en común. Que nos une justamente por no ser de nadie. Lo poético, en su sentido más abierto de creatividad común, anónima, inscrita secretamente en nuestros cuerpos, se nutre del encuentro con lo(s) otro(s). Me acuerdo de un capítulo del libro La vida secreta de los árboles que se titula «Juntos funciona mejor», y donde se explica despacio cómo los árboles, desde la punta de cada rama hasta el principio de cada raíz, se buscan, se cuidan recíprocamente y comparten “la lucha por la luz”. Es algo así, con la poesía sucede algo probablemente muy similar.

- «“Eres verdad” –y es no un poder». ¿Cómo se reconoce lo auténtico en un momento en el que la verdad se ha devaluado, importa menos? En otras palabras, ¿cuánto ilumina el azar en el poema?

- Practico y estudio el I Ching casi a diario. Desde la perspectiva china antigua, tal como se sintetiza en el Libro de las Mutaciones, la verdad se equipara al vacío interior, en el sentido de un estado de máxima receptividad y disponibilidad. Es ahí donde el azar actúa como una semilla de verdad: el Sujeto, el Yo no puede manejar ni controlar eso, no se empodera ni se enseñorea de las situaciones y los cambios que atraviesan su vida íntima y común. No es una renuncia, es un anti-poder que deja huellas en un anti-discurso que se abre a vivir el mundo como un cruce eléctrico de signos. El pensamiento moderno occidental exige la institución de un Yo directivo, supuestamente autónomo y robinsoniano. Para combatir esto probablemente haya que entrar en una lucha personal y colectiva, poética y política (“lo personal es político”, como decía el grito de guerra feminista). Pero esa lucha parte del principio de que verdad y poder no se corresponden sino que, al contrario, todo aquello que bloquea la circulación libre de energía, de deseo, se vuelve una forma de reproducir «la cuestión del mal». Esta es la forma en que la cultura china de hace más de tres mil años nos ayudaría hoy a no seguir construyéndonos corazas, ni en el poema ni en el día a día. Es deci(di)r: a dar el primer paso para emprender la ruta extraviada que nos ayude a ser de verdad antifascistas.

“Rezo por salir del miedo”

- ¿A qué teme y a qué le reza el poeta?

- En mi caso, y sin ningún ánimo de generalizar, rezo por salir del miedo, por reconstruir mi vida sobre el apoyo incierto de aquello que me ponga ahí, que me exponga, que no sea miedo sino lo otro del miedo. Sin la poesía no podría ni intentarlo. Así que eso ruego a los dioses existentes y también a los inexistentes, por si acaso…

- Un «cuerpo que no piensa solo en sí», ¿es un cuerpo más vivo?

- Sí o sí, ¿no?...

- «Te puedo dar mi palabra». ¿De qué salva la poesía?

- De estar a salvo. «Todos estamos en peligro», como avisó Pasolini poco antes de morir salvajemente asesinado.

“El poema es un lugar para aprender a escuchar”

- El poema, ¿nos escucha o nos habla? Si «cualquier fuga puede hablar», ¿hay algo que tenga que callar en el poema, algo que deba hacerlo?

- Me parece que el poema no es un lugar para hablar sino para aprender a escuchar. Para hacer sitio donde se oiga(n) lo(s) otro(s). Por eso mismo lo poético requiere un lenguaje otro, una comunicación otra, a la que se tiene miedo, o que directamente se desprecia como «oscuridad», cuando eso es solamente un síntoma de las zonas de sombra que nos constituyen. Sin oscuridad no hay deseo, no hay seducción, no hay encuentro, creo… Esa especie de extranjería o exilio (im)propio de la práctica poética es como una señal que nos marca el rumbo en medio de la tormenta de lo real. Hay un poema sin título de Hannah Arendt que apunta hacia esta apertura de/a la alteridad, y que dice así: «Habiéndome confiado por entero a lo que no me resulta familiar, / mostrándome cercana a lo foráneo / y próxima a lo remoto, / pongo mis manos en las tuyas».