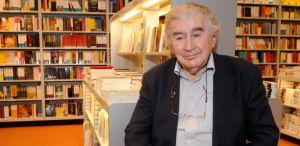

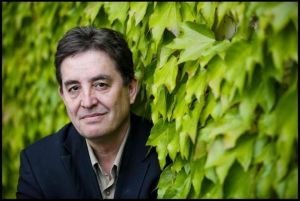

Luis García Montero: "Nada hay más tonto que un poeta sin conciencia crítica"

Señalaba Ángel González que la poesía que le interesaba era la que “vierte su luz dentro de las fronteras del reino de los hombres”. Lo dijo y lo cultivó en su obra el poeta asturiano, pero la frase podría suscribirla perfectamente Luis García Montero. El autor de entregas como Áspero mundo y Tratado de urbanismo es una de las fuentes de inspiración del creador granadino, quien ha tenido la enorme suerte de ser amigo de algunos de sus admirados maestros

Leer más