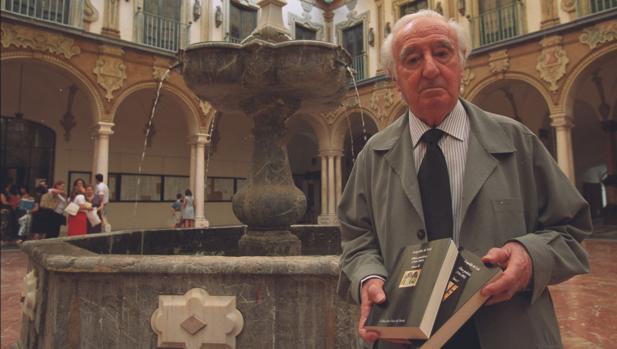

Estamos de celebración porque Sergio Arlandis, mucho más que poeta, también investigador y crítico, profesor en la Universidad de Valencia ha realizado una excelente selección de la obra de Leopoldo de Luis, de la mano también de su hijo Jorge Urrutia, profesor prestigioso y gran poeta de nuestro tiempo.

He titulado este texto “Entre la nada y el olvido” porque en los poemas seleccionados el gran Lepoldo de Luis contempla la vida como un abismo, donde el espejo nos niega a veces toda apariencia, somos seres en la derrota, que perpetuamente perseguimos la claridad desde la umbría mirada del tiempo.

En la estupenda selección de los poemas, encuentro tres que me han llegado dentro, de diferentes épocas, Arlandis en el prólogo ve la poesía como la ventana desde la que miramos el mundo y es muy cierto, el poeta que se siente extraño ante la vida, que pasa casi fantasmagórico por las cosas, abre las puertas de su casa al verso que le alumbra y es el fuego donde germina el tiempo. Para de Luis la vida es un refugio donde uno se esconde y solo en los versos amanece de veras a la verdadera vida. En ese extrañamiento vital crecen sus poemas, como muestra en Los imposibles pájaros (1949), libro en que ya vemos su afán de ver la luz entre las tinieblas del vivir. En el poema “Eterna voz” dice:

“También vendrán otras gentes y otros días / y enterrarán mi voz”-

La vida sigue y el poeta ha de pasar, al final todo será arena negra que cubrirá el cuerpo, la vida será ya otra, para el que la pierde, en ese infinito abismo que es la muerte.

Porque la voz del poeta no es la suya en realidad, nace de algún lugar, en ese espacio donde el hombre que no somos vive, donde el hombre no nacido crece, donde el increado se hace luz cenital:

“Ni aún esta voz es mía, es una herencia. / Yo no soy yo- Fui aquel. He sido. Acaso / hay un oculto río y una escondida espina / que eternamente van atravesándonos”.

La vida es esa espina, esa cruz que nos lleva a otro yo, quizás al que nunca hemos sido. Hay en la poesía de Leopoldo de Luis un desdoblamiento, como si otro ser le inundara, no el que se mira en el espejo, sino un eco de otra voz, de otro tiempo, una herencia de otros seres ya idos.

En el libro El extraño, escrito en 1955, hay un poema dedicado al hijo, que me ha gustado mucho, en esa declaración hacia un ser que aún es inocencia desde la sombra del hombre ya maduro:

“Mirándote quisiera derretir / este plomo sombrío de mi pecho / y creen en la vida y en las cosas / que nos dicen su claro sortilegio”.

La vida desde el niño, abriendo a la magia del tacto y del abrazo a ese ser que lleva plomo ya en el pecho, la carga como Sísifo de la vida que siempre empieza de nuevo.

Sigue Leopoldo de Luis su sendero de abrir un cauce al corazón herido, al que late y pena en la memoria.

En 1979 llega Igual que guantes grises, libro donde de nuevo, en la senda de ese Aleixandre de Sombra del paraíso, de Luis habla de ese espacio que ya nos ha condenado, vivimos en la ilusión del ayer desde un hoy que es derrota, como nos dice el poema “Paraíso perdido”:

“Perdemos realmente un paraíso. / Porque hay un paraíso en cada uno / de nosotros y un día / nos expulsa súbitamente.”

El cuerpo que se mira despojado de sí mismo es ya el yo herido, el que ya no existe, envuelto en el olvido de sí mismo, en de Luis vive ese deseo de existir pero que nos niega la propia vida, con su eterna condena del hastío y el dolor.

Llega en esa senda a un poema que me ha dejado conmocionado, en Cuadernos del verano 2005, Últimas notas, escribe Leopoldo un poema que nos hiere, nos arroja directamente al vacío existencial, se llama “Final”:

“¿Cómo voy a morir si no he nacido? / Nacer es ir sacando el otro a flote, / es conseguir que día a día brote / del fondo en que mantiénese escondido. / No he llegado a lo plenamente humano /proyecto del que quise ser un día. / Sombra de un sueño que la luz seguía / y se quedó sonámbulo y lejano”.

Dirá también que somos cautivos en sentinas, lo que nos deja esa sensación de tristeza como si la vida fuese una farsa, una burda broma, ¿será entonces el final o habrá algo más que le de sentido a todo esto?.

En esta antología editada por Cátedra con el prólogo agudo y extenso de Arlandis hay un eco doloroso, los que leemos sus poemas ya sabemos que todo es derrota, pero quizá queda la ilusión en el hijo, en un paraíso no perdido del todo, gran poesía la de Leopoldo de Luis que cala muy adentro.

Leopoldo de Luis. Libre voz (Antología poética 1941-2005). Ediciones Cátedra, Madrid, 2019,