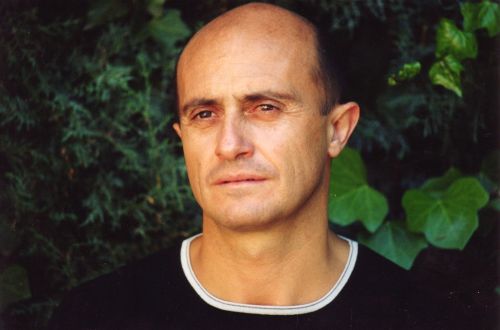

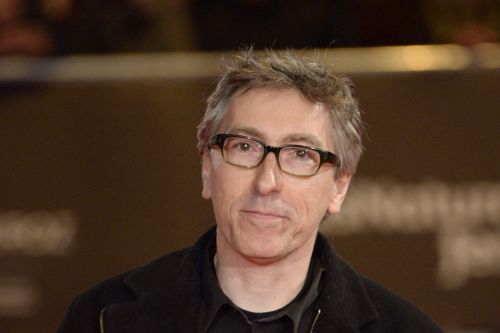

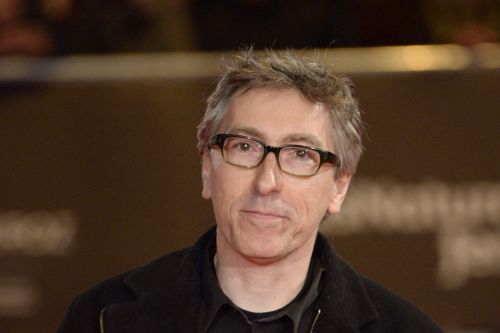

“Así como el Relámpago a los Niños explicamos / con esmerada delicadeza, / la Verdad debe deslumbrar poco a poco / o a todo hombre dejará ciego”. Estos versos de Emily Dickinson son la cita que utiliza David Trueba como arranque de Blitz, su última novela. La corta y expresiva palabra (relámpago en alemán) sirve al escritor para nombrar esos fogonazos, deslumbramientos, que llegan a la vida de repente, por sorpresa, y que son capaces de cambiarlo todo. Escritor, guionista, cineasta, articulista, Trueba es un hombre atento siempre a esos destellos imprevistos. La curiosidad permanente, la capacidad de observación, la inquietud, son rasgos de su carácter.

Siempre dispuesto al diálogo, despierto, amigable y abierto, no cuesta nada imaginarlo de niño en una casa en la que entraba y salía gente constantemente. Ser el más pequeño de una familia numerosa, algo a lo que siempre se refiere, ha sido una de las circunstancias que le han hecho ser como es, uno de esos pilares sólidos sobre los que se ha levantado su construcción vital. “Mis recuerdos de infancia son caóticos, pero felices: Muchos hermanos, mucha gente en casa, siempre agitación, excitación y el enorme cariño de mis padres, que eran gente sin estudios ni cultura, pero llenos de intuición. Al ser el pequeño recuerdo una enorme libertad y autonomía desde muy temprano, podía hacer lo que me diera la gana sin que se metieran demasiado en mi vida, estaban ya demasiado cansados tras haber criado a otros siete hermanos”, comenta. Y es ahí, en esas imágenes, en ese certero autorretrato, en palabras como “libertad” y “autonomía”, donde nos acercamos al hombre que no se arredra, que va tras aquello que desea con naturalidad, sin temer no llegar a alcanzarlo.

Haber tenido como antecesor en los caminos del cine, a uno de sus hermanos, Fernando Trueba, así como haber tenido la oportunidad de conocer a interesantísimos personajes del mundo de la cultura, a los que ha tratado con familiaridad desde siempre, es otro de sus privilegios, un privilegio que ha conformado su sensibilidad y ha ampliado su mirada sobre las cosas. “Suelo tener interés en casi toda la gente que he conocido, desde actores mayores como Paco Rabal, Fernán Gómez, Luis Cuenca, que han sido mis amigos, hasta gente como Pepe García Sánchez, José Luis Cuerda, Manuel Vicent, Rafael Azcona, y por supuesto, cualquier persona con la que haya trabajado”, asegura. Ahora, al repasar sus declaraciones, pienso que, en algún momento, mientras mantuvimos esta conversación [en el café-librería La Buena Vida, en Madrid, propiedad de otro de los hermanos Trueba], visualicé al autor de Saber perder en una conversación permanente: con unos y con otros, consigo mismo, con el mundo...

“Pasar dos horas con Billy Wilder, cuando estudiaba en Los Ángeles, cambió mucho mi percepción del cine y de la actitud que era imprescindible para reconocer a alguien como genio: su curiosidad, su modestia, su sentido del humor. Hasta entonces creía que los genios tenían que ser algo malditos, herméticos e intensos. Billy Wilder me enseñó que cuando se tiene talento, es una obligación ser generoso y abierto, modesto y accesible”, vuelvo a sus declaraciones porque en ellas, en ese elogio de Wilder, en sus enseñanzas, hay mucho de él mismo: del niño que aprende, que absorbe; del joven que ya ha cumplido 45 años y sigue aprendiendo, saludando, queriendo saber de los demás.

David Trueba habla y piensa con rapidez y parece que está siempre a punto de marcharse de viaje. El día del encuentro, de hecho, tenía que coger un tren rumbo a Barcelona. Tal vez fue ese dato y los muchos correos cruzados con él antes de concretar la cita, correos que me lo situaban en distintos países, de gira permanente, lo que contribuyó a fijar en mí la idea de un hombre siempre en movimiento. Sin embargo, durante la charla, su elogio de la lentitud, de la calma, de los relojes de arena, tan esenciales en Blitz, me llevaron a variar un poco la impresión. David Trueba es de esas personas que disfrutan moviéndose, pero que añoran detenerse, que, pese a llevar un ritmo intenso de vida, no dejan de reflexionar sobre todo, de observar los pequeños detalles, de percibir esos fogonazos que anuncian los cambios de ritmo y de rumbo.

- Empecemos por los versos de Emily Dickinson que has elegido para la apertura de Blitz. “(...) La verdad debe deslumbrar poco a poco / o a todo hombre dejará ciego” ¿Por qué esos versos?

- Porque creo que expresan magníficamente en qué consiste la vida, sobre todo para las personas inteligentes, capaces de preguntarse: ¿cómo refrenar la amargura si conoces la verdad? Emily Dickinson se refiere a la verdad con mayúsculas. Todos conocemos el proceso, la evolución, los parámetros y el destino final de la vida. Estamos expuestos a las sorpresas que nos depara el camino, pero sabemos que donde no hay sorpresas es en sus tramos. Lo que dice el poema es que esa verdad que conocemos nos tiene que ir siendo revelada poco a poco, porque si no su impacto puede ser brutal. Y yo creo que esa revelación nos va llegando a través de destellos. En el fondo es como un viaje aplazado constantemente hacia esa verdad; por un lado nos engañamos, por el otro nos sujetamos, no nos dejamos caer... Emily Dickinson nos habla de que al final la vida nos propone un trato; que lleguemos a disfrutarla sabiendo en qué consiste; que lleguemos a vivirla en plenitud, sabiendo que esa plenitud se nos acabará escurriendo entre los dedos. Ahí está la gran apuesta. Por eso me niego a aceptar lo que tantas veces se dice de que no se puede ser inteligente y optimista a la vez, de que no se puede saber sin estar amargado. Yo me peleo con esta especie de interpretación de la inteligencia como una condena, porque por esa regla de tres ser tonto, no hacerse preguntas, sería más satisfactorio. Lo importante es encontrar el equilibrio. Una persona puede hacerse preguntas, puede buscar, sin que eso le lleve a la desesperación. Los versos de Emily Dickinson, una vez más, como en toda la gran poesía, son capaces de contar en cuatro brochazos más que lo que quisiéramos encontrar en una obra entera de filosofía.

- Hablas de relámpagos, de destellos, de iluminaciones... Todo esto tienen mucho que ver con tu última novela.

- Sí, pero más allá del significado intelectual, religioso, que estos términos pueden tener, yo los aplico a la vida cotidiana, porque la vida se compone muchas veces de pequeños flashes, relámpagos, instantes en que te sucede algo esencial. Se suele decir que al morir se ven las cosas pasar a gran velocidad, pero yo creo que eso es mentira, porque lo que se debe ver son esos destellos, esos momentos que los americanos denominan highlights, altas luces. Nuestra vida al final es eso: las altas luces, que unas veces son de amargura y otras veces son de euforia. El conjunto de todas ellas, asentado sobre una masa bastante espesa y olvidable, es lo que queda.

- Volviendo a Emily Dickinson. ¿La has leído mucho?

- Sí. Me gusta y la he leído mucho. Siempre me he sentido atraído por poetas que tienen un componente casi filosófico, porque son una lección de síntesis, de observación, y porque resultan muy útiles para encontrar cosas que uno no sabe ni sentir. A veces he pensado que la poesía, la filosofía, la ficción en general, el cine, la música, nos enseñan a sentir, a poner palabras a lo que sentimos. ¿Quién nos ha dicho que nosotros conocemos los sentimientos? Los conocemos a través de su representación y es al verlos representados, al leerlos, cuando nos reconocemos en ellos. Eso es lo que nos acerca o nos aleja de los personajes, lo que nos hace entenderlos y lo que puede, en muchas ocasiones, ayudarnos a sobrevivir. Yo siempre digo que son remedios contra la soledad. Una persona que está triste, va a su casa y se pone a escuchar la canción más triste del mundo. No está buscando un consuelo; no trata de olvidar o de encontrar una medicina para pasar el mal rato. Lo que está buscando es mucho más interesante que todo eso. Lo que está buscando es compañía, alguien que comparta ese sentimiento porque lo ha experimentado antes. La idea de compañía, no de evasión, asociada a la ficción, a mí, como persona que se ocupa de estas cosas, me interesa bastante.

- Por eso no deja de ser curioso, contradictorio, que la cultura se considere cada vez más como algo inútil, de lo que se puede prescindir.

- Yo creo que la pregunta que hay que formularse es: ¿Útil para qué? Seguramente no será útil para ganar dinero en Bolsa o para colocar a tu hijo en un buen trabajo, pero sí para sobrevivir, para atravesar la vida; que no todo es ganar dinero en Bolsa o tener un buen trabajo. Hay infinitas cosas más. Lo que ocurre es que la palabra útil se la han apropiado con respecto a la vida unos señores que son narcotraficantes, vendedores de pastillas; ya sean pastillas de autoayuda, económicas o políticas. Pero la utilidad está justo, exactamente, en la acera opuesta por la que transitan esos mercaderes. Tenemos que mirar desde ese lado opuesto, donde las cosas no se miden en función del parámetro que ellos han puesto, sino a partir del principio que asocia la vida a una larga experiencia, con sus trechos de edad, con sus decepciones y sus momentos de euforia. Se trata de asociar lo útil a lo que ayuda al armazón de la persona. Lo contrario, la medida de los logros materiales, externos, tan de nuestra sociedad, le está haciendo la vida muy cuesta arriba a muchísimas personas y es una causa profunda de desapego y, sobre todo, de depresión y de frustración. Ahora mismo, pese a las dificultades, a los problemas económicos, vivimos en el mejor mundo de la historia de la humanidad y, sin embargo, es un mundo que causa infelicidad. ¿Por qué? No es culpa de la inteligencia, sino de la inteligencia mal aplicada.

- ¿Crees que la cultura puede convertirse en un campo de batalla? ¿Debemos reivindicar la utilidad de lo inútil, como dice el profesor italiano Nuccio Ordine?

- Bueno, tenemos que partir del hecho de que la cultura no es ajena a la mercantilización. Pero dicho esto, es evidente que la cultura es mucho más que las expresiones culturales y las industrias culturales. La cultura es todo lo que no es piel en una persona, todo lo que está dentro, asentado en su experiencia emocional. Y esa experiencia está relacionada, a través de la mirada, del sentimiento, con la creación artística en todas sus vertientes. Ahí, evidentemente, claro que la cultura tiene que dar la batalla siempre. No es una batalla política sino una batalla humana. El humanismo, la sensación de la medida humana sobre las cosas, ha estado muy desprestigiado en las últimas décadas. Y eso ha hecho mucho daño, porque finalmente lo que se ha desterrado es el entendernos a nosotros como una constante, como un experiencia que va pasando de unos a otros y se va transformando a través de nuevas miradas y vivencias. En ese sentido, también pienso que la cultura ha perdido la batalla. En un momento dado se ha dejado tentar por el mundo del dinero, por la contabilización mercantil, por esa especie de parámetro deportivo según el cual lo que importa es ser el más vendido, el primero, el mejor, el número uno, el premio tal o cual. ¿De verdad vamos a caer en eso? ¿De verdad vamos a dejar que el suplemento cultural de un periódico o de una radio oscile en torno a los premios, a la recaudación, a las ventas?

- ¿Qué respuestas das tú a todas estas cuestiones?

- Yo creo que debemos revelarnos contra eso y seguir hablando de lo que de verdad es interesante, de lo que de verdad aporta. Al decir esto no quiero dar la impresión de ser partidario de estar al margen del mercado y de pensar que sólo así se logra el prestigio. Creo que el mercado forma parte de la humanidad y que, por lo tanto, debemos estudiarlo y analizar por qué pasan determinadas cosas. No hay que despreciarlo, pero tampoco verlo como la clave de todo. Respecto a la utilidad de lo inútil de la que habla Ordine, pienso en un pasaje muy bonito que hay en El rey Lear, de Shakespeare. Se trata de un momento de desesperación del rey, cuando ve que sus hijas se han apropiado de su reino antes de que él muera y se da cuenta de que ya lo quieren matar. En ese momento él piensa que le están quitando las cosas inútiles. Llega a decir algo así como que “hasta el mendigo más pobre lleva en su bolsa cosas inútiles, porque son imprescindibles”. Es muy bello.

- En Blitz la reflexión sobre el tiempo es fundamental. La imagen de los relojes de arena, que forman parte del proyecto de parque que presenta el protagonista [de profesión paisajista] es muy significativa. ¿Hasta qué punto te interesaba hacer hincapié en la incapacidad para detenernos, tan propia de los habitantes de las urbes modernas?

- Pienso que la observación es el gran lujo ahora mismo. El jacuzzi y las vacaciones en lugares exóticos están bien, pero hay otros lujos que la gente no se permite, por ejemplo, el lujo de disponer de su propio tiempo, el de pararse a decir: “soy dueño de mi tiempo” o “estoy ocupando el tiempo”, que es algo diferente a lo que entendemos por disfrutarlo. Ahí es donde, a lo mejor, los ricos y los pobres se confundirían. Mi protagonista lo que quiere hacer es una especie de jardín del tiempo. Le ha dado vueltas al asunto y se ha dado cuenta de que un reloj de arena es uno de esos inventos para visualizar lo invisible que tanto nos fascinan. El tiempo, la medida del tiempo, va unida al desarrollo intelectual del Renacimiento, cuando la gente se empezó a hacer preguntas sobre el hombre y, de repente, se dio cuenta de que el hombre sin entender el tiempo no tenía ningún sentido. Lo que nos explica realmente es nuestra pelea con el tiempo: cómo vencerlo, cómo vivirlo intensamente, cómo aceptarlo... Y eso es lo que al personaje, que acaba de cumplir 30 años, le perturba. Por primera vez en su vida empieza a pensar en el tiempo. Hasta entonces, como los niños, ha estado devorándolo, sin preguntarse sobre él, pero ahora toma conciencia de su importancia y, a través del jardín que proyecta, quiere que un reloj de arena les recuerde a los paseantes lo largos que pueden ser tres minutos cuando te dedicas a observarlos. Todo esto tiene mucho que ver con los momentos de la vida, con el lugar donde nos colocamos para mirar las cosas.

- Hay un pasaje de la novela donde leemos: “La agitación es solo una forma de rellenar el verdadero vacío”. ¿Crees que la prisa, la agitación constante, es uno de los grandes males de nuestra sociedad?

- La sensación de que el tiempo va muy deprisa y no somos capaces de alcanzarlo es una angustia inducida por nuestra sociedad, donde la gente a los 10 años ya está angustiada. ¿Cómo lo han logrado? ¿Cómo han conseguido que un deportista joven ya sienta que se le ha pasado el tren o que una persona que se separa con 40 años considere que ha perdido los mejores años de su vida? ¿Por qué? Parémonos a mirar la vida otra vez. Todas estas reflexiones están en el punto de partida de Blitz.

Es como si en la sociedad actual hubiera un problema de métrica, como si pudiéramos imaginar que hay un metrónomo vital y éste se hubiera acelerado. Lo primero que tiene que hacer un músico cuando compone una canción es comprobar que el metrónomo está ajustado al ritmo que él desea. Lo increíble es que nosotros no manejemos el metrónomo de nuestra vida y toquemos al ritmo que los demás quieren que toquemos. Eso produce una enorme angustia, la angustia de llegar siempre tarde; la angustia de no tener tiempo para hacer las cosas. Solemos escuchar: “Si tuviera otra vida haría esto o lo otro”; “si pudiera volver atrás estudiaría guitarra...” Bueno, para tocarla bien, probablemente habría que empezar de niño, pero para disfrutarla... A lo mejor no es tan difícil. La angustia es un fenómeno social evidente, por el cual muchísimas personas sienten que la vida se les escapa entre los dedos cuando todavía está en su plenitud.

- ¿Cuál es tu relación con el tiempo? ¿No sientes esa angustia?

- Yo soy una persona que intenta aprovechar mucho el tiempo, pero para preservarlo, sabiendo que de vez en cuando hay que perderlo. Hay que perder el tiempo. Lo que sucede es que eso se ve como algo negativo, se asocia al aburrimiento. Es como si hubiera que tener atracciones externas todo el rato.

- “Vivimos en el mundo de la conexión permanente”, es otra de las frases de la novela, donde también se plantea, en tono de humor, que acabará habiendo clínicas de desintoxicación para tratar la obsesión de los móviles. Parece lejano, pero ya hay muchos psicólogos tratando esta adicción.

- Tiene que ver con lo que hablábamos del tiempo. El teléfono móvil ha provocado tales prisas que la gente, aunque no la llamen, está mirándolo todo el rato para ver si hay mensajes nuevos. Es el ejemplo más absurdo de la angustia. Es una forma nueva de esclavitud, un elemento de inmediatez que hace que cuando se producen cinco minutos sin nada se percibe un vacío. Y el vacío no existe. Es imposible físicamente en nuestras vidas que haya vacío, siempre hay algo. Uno de los personajes de la novela dice que el teléfono móvil le produce la misma perturbación que el tabaco, en el sentido de que en un momento dado nadie lo cuestiona, porque incluso forma parte de la estética, y 50 años después puede ser prohibido. El caso es que el ser humano no escarmienta y consigue que las modas se impongan una y otra vez sobre él y sobre su salud, sabiendo que lo que hoy no es dañino lo puede ser en el futuro. Ahora sucede con las mal llamadas nuevas tecnologías. ¿Cómo no somos capaces todavía de distinguir entre lo que tienen de natural en el desarrollo de nuestra forma de vivir y lo que tienen de tendencia, de moda, y por lo tanto de esclavitud económica a la que estamos sometidos para hacer ricos a unos señores a los que hay que adorar, a la altura de Einstein?

- La observación de las costumbres, el humor y la reflexión se aúnan en tus novelas. Es una de las características del David Trueba escritor. Leyendo Blitz no pude evitar que algo me recordase a Milan Kundera y su última obra, La fiesta de la insignificancia, donde reivindica el humor y vuelve a poner de manifiesto su capacidad para interpretar los cambios en las modas, los gestos y usos de la gente. ¿Qué te parece? ¿Te identificas algo con él?

- Siempre trato de reprimir muchísimas observaciones sobre la vida, para que no se noten demasiado en la novela. Quizá sea un poco el pudor del articulista de prensa que intenta que esa faceta no entre en sus ficciones. Sin embargo, cuando leo a los autores que más me gustan, entre los que se encuentra Kundera, sus libros están llenos de observaciones. La novela permite una reflexión más profunda y permite mostrar que los personajes están habitados por su lugar en el mundo, que es desde el que se enfrentan a las cosas de su tiempo. Cuando leí La fiesta de la insignificancia me hizo mucha ilusión la argumentación sobre el ombligo y la presencia que el ombligo tenía en nuestra sociedad, porque una vez escribí un artículo sobre eso, a partir de un comentario que había hecho mi padre al volver a casa. “Pero, hijo, qué está pasando, por qué va todo el mundo enseñando el ombligo”, me dijo. Y yo me di cuenta de cuánta razón tenía, de que enseñar el ombligo se había convertido en una moda femenina, provocativa y al mismo tiempo muy interesante. A Kundera le había pasado lo mismo que a mi padre, que era todo lo contrario que él, un hombre nada intelectual ni reflexivo. La verdad es que se trata de un escritor que siempre me ha interesado. Ha sido capaz de no abandonar nunca del todo el humor, pese a su trascendencia bestial, y nunca ha rechazado lo convencional de la novela: crear unos personajes, seguir sus tramas, los destellos de sus vidas... Todos esos elementos los ha dispuesto muy bien. Ahora ya no es un autor de moda. Lo fue, con demasía tal vez, en los años 80, pero a mí me ha gustado leerlo siempre. Los testamentos traicionados es el libro que probablemente más he regalado. Para mí es uno de los ensayos más inteligentes sobre el arte en el siglo XX.

- En su obra también ha reflexionado mucho sobre la importancia de la imagen, de la fotografía, de los medios audiovisuales.

- Sí. Fue alguien que quiso ser director de cine y eso resulta clave a la hora de leer su obra. Formó parte de una generación muy importante cinematográficamente y Milos Forman es uno de sus íntimos amigos. Kundera ha sabido mirar a su época desde sus distintas edades. No se ha peleado contra el proceso del tiempo. Hay una cosa que a mí siempre me ha sorprendido: que la gente esté reñida con el tiempo que le ha tocado vivir. Eso Woody Allen lo parodia muy bien en Medianoche en París. Pensar que todo fue mejor dos generaciones antes es muy habitual y en la película vemos cómo el protagonista sueña con la Francia de Hemingway y Scott Fitzgerald, mientras que los que estaban ahí soñaban con un tiempo anterior. Siempre he creído que pelearnos con nuestro tiempo es una batalla perdida. Lo que hay que hacer es observar y preguntarse el porqué de las cosas: por qué se enseña el ombligo, por qué necesitamos mirar el móvil todo el rato o colgar fotos en las redes constantemente. Si sabemos observar con un poco de generosidad podemos aprender muchísimas cosas de los comportamientos. No me gustan los escritores que tratan a los otros simplemente como imbéciles, que se sitúan en esa posición y consideran que sólo ellos son los inteligentes. Eso no quiere decir que no haya que ser críticos. Se trata de entender y de criticar, por supuesto, lo que consideramos erróneo. La literatura nos sirve para retratar el mundo en el que vivimos y para proponer otro mundo posible dentro de ese mundo. No podemos decir a la gente que coja una máquina del tiempo y se traslade, pero sí podemos ayudarla a reflexionar sobre el mundo en el que vive con sus inconsistencias. Suelen decirme que en mis libros y en mis películas siempre salen personajes que, de alguna manera, viven en un entorno particular, y yo les digo que esa es mi reivindicación desde niño. Hay un mundo y dentro de ese mundo está el nuestro. No digo que cada uno de nosotros tengamos la potencia de Dios para crear un universo entero, pero sí que somos reyes del nuestro y podemos decidir cómo queremos que sea y qué cosas y personas deseamos que entren. Esa capacidad tenemos que aprovecharla.

- Aparte de Kundera, ¿qué otros autores te gustan, han sido fundamentales para ti?

- Muchísimos: Chéjov, Turguéniev,Tolstoi, Diderot, Stendhal, Montaigne, Nabokov, Scott Fitzgerald, Hrabal, Philip Roth, Joseph Roth, Faulkner, Simenon, Kaufman, Ring Lardner... Y más cercanos: Baroja, Pla, Cabrera Infante, Azcona... Y más próximos generacionalmente: Ignacio Martínez de Pisón, Félix Romeo, Ismael Grasa, Javier Cercas, Enrique Vila-Matas, Pedro Zarraluki y Marcos Giralt Torrente, entre otros.

- ¿Qué te ofrece el cine que no te de la literatura y viceversa? ¿Cómo conviven ambos territorios?

- El cine es de una potencia expresiva muy grande. El efecto que genera en el espectador es muy primario, envidiable, como el de la música. La literatura apela a una lectura más íntima. Ambas labores son muy distintas en su efecto, pero trato de acercar la escritura de una y otra a esa experiencia de comunicación personal que tanto me interesa.

- ¿Qué efecto te gusta conseguir en quienes leen tus libros o ven tus películas?

- A mí me gusta mucho que cuando alguien lee un libro mío no mire al mundo de la misma manera, al menos durante las semanas siguientes. En ese sentido juego mucho con la verosimilitud, pero también me interesa mostrar que las personas pueden hacer algo rechazable, incluso expresarse de manera rechazable, sin ser horribles por ello. Comprender esto significa ampliar la capacidad de aceptación que uno puede tener sobre los demás. Creo que enseñar a las personas a ser más tolerantes, a no juzgar tanto desde fuera, es una función muy importante que ha desempeñado la ficción a lo largo del tiempo. La literatura nos muestra la complejidad y nos ayuda a no caer en esta cosa tan habitual de considerar que los futbolistas son todos así; los aficionados al fútbol son todos así, los políticos son todos así... ¡Cuidado! Si rascamos nos podemos encontrar con personas mucho más cercanas a nosotros mismos de lo que creemos. Y eso nos puede producir un vuelco vital, porque es muy impactante comprobar lo mucho que nos parecemos a aquellos que considerábamos tan diferentes. Por más que la religión lo haya intentado han sido los buenos novelistas los que han conseguido transmitir todo esto maravillosamente. Ahí tienen mucho que ver los prejuicios, las apariencias. Yo recuerdo que cuando escribí Saber perder me interesaba que Silvia, el personaje de la protagonista, fuera una representante natural de las chicas de 16 años, pero que también fuera un caso especial de esa franja de edad, porque yo lo que quería era indagar en lo que se puede estar escondiendo en una chica de 16 años que en apariencia no lee; que en apariencia está fascinada por un chico guapo, atractivo y famoso; que en apariencia es una estudiante mediocre y una hija con una cierta dificultad para comentar con sus padres y con las personas mayores lo que le pasa. En apariencia es muchas cosas, pero lo que yo me propuse fue mirar por debajo de todas esas apariencias, sacar a la luz esa parte oculta que es donde a veces nos encontramos sorpresas.

- Hablábamos del tiempo. La literatura, la lectura, la escritura, sí que son maneras de parar el tiempo. Cuando estamos leyendo o escribiendo sí que nos desconectamos. ¿No crees que ahora mismo la literatura es un espacio de rebeldía contra las tiranías del tiempo, contra la aceleración?

- Indudablemente. Leer bien es una labor lenta, que exige sacrificio, abstracción, que requiere preservarse del mundo exterior para poder disfrutar. Curiosamente, cuando la gente me dice si no me da miedo dedicarme a una cosa antigua, arcaica, como es la literatura, siempre contesto: es arcaica, pero al mismo tiempo es la más moderna, porque una de sus virtudes es el desafío, el desafiar continuamente a su tiempo. Es muy similar a sentarse a ver una película en la calma compartida del cine. Es una cosa antigua y a la vez la más moderna del mundo. Me da la impresión de que los que tienen dudas respecto a esto, los que consideran que tal vez se trate de cosas del pasado, que se acabarán quedando atrás, están equivocados. Van a seguir formando parte de la vida cotidiana porque está comprobado que necesitamos las historias, las ficciones. Son necesarias para la plenitud de la vida y siempre vamos a buscar todo aquello que nos proporcione esa plenitud. Hay muchas cosas nuevas que se van incorporando, pero eso no significa que se abandonen las otras. Puede que al decir esto contradiga ciertos datos, pero yo creo que ahora la gente, dejando aparte a los jóvenes, que aún están por formar, lee más que nunca. En el año 1950, por ejemplo, se publicaba un libro de Faulkner y se vendían muy pocos ejemplares, mientras que hoy de autores como Coetzee o Sebald, representantes de ese mismo tipo de literatura, se vende cuatro veces más. Hay cuatro veces más lectores abiertos a esas obras. Por eso no hay que tirar la toalla.

- Da la impresión de que en cada una de tus novelas has ido dando cuenta de las preocupaciones y de las reflexiones asociadas a cada una de tus etapas vitales. Has hablado de la adolescencia, de la juventud... Ahora, en Blitz, partes de un momento de crisis, de cambio, en la vida. El protagonista está en una posición en la que tiene la juventud cerca, pero ya entra de lleno en la madurez y empieza a percibir que la vejez no es un horizonte tan lejano. ¿Atraviesas un momento de especial lucidez?

- Es curiosa esta pregunta porque recuerdo que cuando empecé a hacer películas, que fue antes de mi primera novela, pensé: es muy difícil tener 20 años y empezar a escribir para una industria como el cine y no caer en lo que en ese momento tiene éxito, en lo que te reclama ese mercado, esa industria, porque se supone que va a funcionar. Sabía que ese peligro era muy difícil de evitar porque uno es presa del propio oficio e intenta llegar a la gente, decir cosas que interesen y que se consuman. Fue ahí cuando decidí optar por un camino en el cual la única seña que podía dejar era intentar que lo que hacía –mis películas, mis guiones, mis novelas– formasen parte de un álbum, un álbum parecido al que tenían nuestras madres en casa. Ese álbum que de vez en cuando miramos y donde, al vernos en la foto de los 12 años, nos gustaría haber salido más favorecidos, incluso haber sido distintos. Nos gustaría que esa imagen representara mejor lo que teníamos por dentro, pero, sin embargo, no podemos despegarla del álbum y arrancarla porque representa lo que fuimos, lo que somos. En mis novelas he intentado siempre que, aparte de contar lo que quiero contar, aparte de que estén lo mejor elaboradas posible en forma y fondo, sean como fotos de ese álbum, historias que yo no puedo escribir ahora porque las escribí hace 20 años. Es el hecho de no poderlas hacer en otro momento distinto lo que les da el valor. A muchos escritores les importuna leer sus libros antiguos y no corregirlos. Es algo entendible. Están pensando en la consagración, en ser recordados por la historia de la literatura, y tienen miedo a que se detecten los errores del pasado, pero yo tengo una perspectiva sobre mí mismo bastante más humilde, en el sentido de que a lo único a que aspiro es a sentir que mis libros, me agraden más o menos con el paso de los años, me representen claramente en cada uno de los momentos en los que los escribí.

- Si hay un elemento clave en todas tus novelas es la presencia de la familia. Desde tu debut con Abierto toda la noche, la familia, en mayor o menor medida, siempre aparece.

- Sí. Es fundamental. La familia me parece novelesca en sí misma. Para poder contar el mundo lo más fácil es reducir la realidad, extraer una pequeña porción de la misma, un pequeño gesto. Y la familia es esa porción que nos da la idea del mundo. En mi caso, además, tiene una importancia fundamental porque me he criado en una familia numerosa, hoy totalmente extinguida como forma de vida. Me encuentro con personas que al volver de sus viajes por África o Latinoamérica dicen sentirse sorprendidos tras ver lo feliz que es la gente pese a la pobreza o la escasez. Yo les digo: viajad a una familia numerosa en los años 60 o 70 y os encontraréis con esa misma felicidad, porque todavía no habían cerrado la casa, porque aún estaba abierta y entraba y salía gente todo el rato: los amigos de los padres, de los hermanos... Cerrar el mundo ha sido un error. Encerrar a la gente en núcleos familiares muy pequeños, en una vida demasiado privada, hace que los niños crezcan con poca exposición a las rarezas del mundo. Por eso pueden tener ventaja los niños que vienen de fuera, que vienen de condiciones menos favorables. En su contra está la falta de dinero, el no pertenecer a clases dominantes, pero a su favor tienen que la calle es suya. Y el que domina la calle cuando tiene 10 años, domina el mundo cuando tiene 40.

- En Blitz hay una reivindicación del paso del tiempo, de las arrugas, de la imperfección. No puedo evitar pensar en aquel anuncio de moda tan acertado de “la arruga es bella”. Lo mismo, aplicado al cuerpo humano, está en tu novela: Aceptemos las arrugas, llevemos con dignidad los deterioros. Menos plástico, menos cirugías. Ese es el mensaje que se transmite.

- Sí. Ese es uno de los grandes asuntos de la novela. En el fondo lo que hay es una reflexión sobre qué es lo que piensan los demás y qué es lo que piensas tú. De hecho, para mí la escena más importante es cuando el protagonista, después de haber tenido una relación sexual con una mujer mayor, se siente avergonzado del que dirán, adopta ese qué dirán como propio y lo ejecuta de una manera salvaje con un amigo suyo a través de una conversación telefónica. Ese tipo de escenas que buscan violentar al que lee me gustan mucho. A los lectores no les podemos exponer todo el rato a la caricia; tenemos que exponerlos a la verdad a través de las acciones de los personajes. Y esto genera de inmediato un cortocircuito, un rechazo del personaje, pero es que el personaje también se cae mal a sí mismo. En este caso se trata de entender que lo que está haciendo es ejecutar el qué dirán, los prejuicios de la sociedad, como propios. Por ejemplo, tenemos la belleza. ¿Qué es la belleza?. Una cosa es la belleza externa que apreciamos, que tiene unos valores y unos elementos cercanos a su representación artística. Pero la belleza que encontramos en nuestras vidas, en la proximidad, en la intimidad, está compuesta de muchos más elementos. No puede ser que nos dicten desde el exterior, desde una revista, cómo tienen que ser los culos, cómo tienen que ser las tetas, las dentaduras, los besos, la forma de vida... Hay un momento en el que tenemos que rebelarnos contra todos esos dictados de la moda, porque a lo único a lo que nos abocan es a la frustración. Como yo no puedo conseguir eso porque no lo tengo; como mi pareja no puede conseguir eso, entonces no podemos mirarnos, no podemos amarnos, no podemos acariciarnos porque al hacerlo no estamos acariciando algo bello. Hay otro momento muy especial en el libro, que confieso tiene que ver con mi propia experiencia sensorial, en el que el personaje tiene en sus manos un pecho aparentemente perfecto, operado, pero al palparlo recuerda de pronto ese otro pecho que, de alguna manera, le había avergonzado en esa relación anterior porque era imperfecto, porque estaba mórbido, caído. Lo añora porque era auténtico. El no poder asociar la belleza a la biografía de una persona es condenarnos al suicidio, porque la belleza está en el proceso.

- Es curioso que no hablemos más de todos estos temas, que tanta gente asuma, con absoluta facilidad, los dictámenes de la publicidad, de las idílicas, irreales, revistas de moda.

- Así es. Yo creo que ante todo esto debemos formularnos la pregunta: ¿La degradación nos roba toda la belleza o nos deja algo de belleza transformada? Ahí está uno de los grandes temas de este momento que vivimos. A mí me gustaría saber cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que condicionar nuestra vida en función de esa belleza impostada que nos están vendiendo las revistas femeninas. Por supuesto que, antes que nada, están los ideales clásicos. Con esos ideales podemos convivir, pero no con una revista que a una mujer de 40 años le borra las arrugas en la portada porque si no no puede ser portada. Con eso no debemos convivir, tenemos que estar en guerra porque su influencia social es nefasta. Se trata de un veneno social. Necesitamos que esa tendencia se transforme para poder ser felices. Y todo esto lo digo sabiendo que tampoco podemos ser ajenos a lo que es la belleza, a la atracción por la belleza. Ahí es donde está el conflicto que me interesa: el conflicto de envejecer, el conflicto de la decrepitud, de la decadencia física. ¿Qué hacemos; la vamos a combatir sólo en el gimnasio o la vamos a combatir de otra manera, con otra manera de mirar, de vivir nuestra vida?

- Son preguntas que revuelven, que ponen en entredicho muchas cosas.

- Sí. Todo eso es lo que me parece provocativo del libro. Dice mucho que el protagonista tenga entre las manos las dos pieles y decida cuál es la que le hace compañía y cuál es la que no. Y aquí hay otro tema fundamental, el de la transformación de la sexualidad en pornografía, algo que está afectando bastante a los adolescentes. Los adolescentes al haber visto muchísima pornografía en Internet actúan imitando esa pornografía que ejecuta una sexualidad artificial, de sumisión, de dominio. Ese es un problema que vamos a pagar en el futuro si no somos capaces de reivindicar la relación sexual en su naturalidad, en su torpeza, en su caos, en su improvisación, en su defecto. Por eso yo intento que mis escenas sexuales, que en la mayoría de películas o de novelas que leo, son prescindibles totalmente, sean sinceras. Me parece que lo que está faltando en la sociedad es sinceridad, que unos y otros seamos capaces de reconocer nuestros defectos. Pero sucede lo contrario: estamos mandando un mensaje permanente de perfección. Todo el mundo envía selfies en los que sale bien. Todo el mundo tiene un asesor de imagen. Todo el mundo da entrevistas diciendo que es cojonudo y presenta sus candidaturas diciendo que va a salvar a la humanidad. Resulta ingenuo, estúpido. Debemos empezar a reconocer que no tenemos respuestas para todo, que solemos meter la pata. La sinceridad provoca cercanía. No sólo en Blitz, también en Saber perder, he hecho el ejercicio de reivindicar al ser humano por lo que tiene de imperfecto, no por lo que tiene de perfecto.

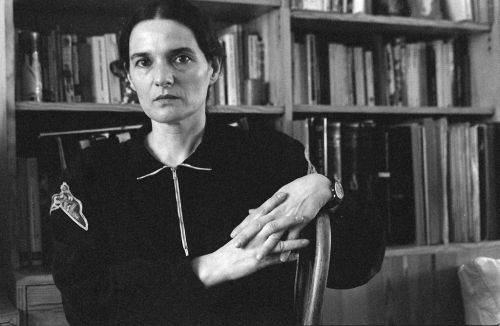

- El tema de la relación entre un joven de 30 años con una mujer que le dobla la edad es, en cierto modo, un tema tabú. Nada que ver con la situación inversa, señor mayor con mujer joven, que llena tantas páginas de la prensa rosa. ¿Cómo están reaccionando los lectores?

- Bueno, lo que noto a veces es una lectura muy superficial. Eso sí me preocupa. En la novela el tema está tratado con una cierta violencia y crueldad; no desde la reconfortante mesa camilla. Lo que pretendí desde un principio fue huir del arquetipo de la mujer mayor, del joven en brazos de la mujer madura, de ese concepto de la seducción como adoctrinamiento. No quería seguir el modelo de Mrs Robinson, la protagonista de El graduado. Me parecía demasiado novelesco, peliculero. Quería retratar a una mujer que no busca nada, pero que llegado el momento decide implicarse. El protagonista piensa todo el rato que la puede hacer sufrir, pero ella está ocho veces por encima de él porque tiene una experiencia vital que le permite flotar sobre los vaivenes de la vida con muchísima más agilidad. En el fondo, ella es mucho más joven y menos conservadora que él. Esto es algo que me interesaba mucho apuntar, porque detrás de una persona mayor se esconde muchas veces una persona terriblemente joven, algo que no acabamos de ver porque también ahí intervienen los prejuicios, las ideas asumidas.

- La comunicación entre generaciones es algo que está muy presente en tus libros, en tus películas.

- Así es. Se trata de algo de lo que no fui consciente hasta muy tarde. Alguien me lo señaló y a partir de ahí reflexioné sobre ello y me di cuenta de que era cierto. Quizás se deba también a mi mundo familiar, donde estaba expuesto a convivir con muchas generaciones a la vez. Mi padre era 16 años mayor que mi madre y para mí eran dos generaciones distintas en su forma de pensar, de ser. Y luego estaban mis hermanos; el mayor me llevaba 18 años... En mi casa convivían cuatro generaciones y eso era muy apetecible. Considero que una película completa es una película donde se da ese intercambio generacional, y una novela completa también. Me cuesta mucho meterme en esos archivos concretos que dividen a las personas en jóvenes, adultos, tercera edad... Se trata de archivos que no se pueden intercambiar. Y la vida consiste en que una persona de 20 años se relaciona con una de 60 y una de 40 con una de 10. Así es la vida.

- Me imagino que no es fortuito el hecho de que el protagonista de Blitz viaje a Alemania y que la mujer con la que mantiene una relación sea alemana. Ahora mismo el contraste entre el carácter alemán y el español, entre la situación de la Europa del Norte y la del Sur, da mucho juego.

- Yo quería transmitir esa idea que ahora tenemos de Alemania como una especie de madre cruel y para acentuar el contraste entre la inestabilidad económica española y la estabilidad alemana no me fui a Berlín, una ciudad muy cosmopolita, donde hay mucha gente pasándolo mal, sino que viajé a Munich, mucho más burguesa, conservadora, donde, aparentemente, se encuentran las empresas más fuertes y donde todo sucede sobre una especie de colchón de poder. Quería contraponer esa Munich actual a todas las grandes capitales históricas europeas: Atenas, Roma... Se trata de una ciudad sólida frente a otras que lo que tienen es una gran riqueza imaginativa en su forma de vivir y una fuerte carga de creatividad que parte de sus tradiciones. Yo siempre digo que España es un país con todos los defectos del mundo, sistemáticos, pero con todas las virtudes que la convierten en un buen lugar en el que nacer. Es un ejemplo de superación cultural constante, tiene un clima irrepetible, con una variedad increíble de todo en muy poco espacio. Se trata de un país muy atractivo al que a la gente le cuesta mucho renunciar.

- También es muy imprevisible. Lo que ha pasado en los últimos años, desde el 15-M, ha sido sorprendente: las movilizaciones, el surgimiento de colectivos sociales y nuevas formaciones políticas. Eso no ha sucedido en países vecinos como Portugal, Francia...

- Bueno. Los franceses han tenido la reacción contraria, que es ir a lo conservador, a preservar sus privilegios. El contraste entre España y Francia ahora mismo es que Francia lucha por preservar sus privilegios y España lucha por inventar un país más justo. Son dos respuestas ante la enorme desigualdad que se ha fabricado en la Europa de los últimos 20 años. Esa desigualdad sólo puede ser corregida con instituciones muy democráticas, pero si esas instituciones se machacan y se destruyen, caso de los centros educativos o sanitarios, no puede existir igualdad de oportunidades. Ante el camino de los recortes y las privatizaciones que ha seguido Europa, la única opción que los ciudadanos tenemos es rebelarnos y seguir haciéndolo cada vez con mayor contundencia. Sin instituciones totalmente democráticas no hay sociedad. Lo que hay es otra cosa, el salvaje oeste. Yo lo he vivido en EEUU y no lo quiero para mi país. Hay muchas cosas que aprecio de la sociedad estadounidense, pero la desigualdad es flagrante y yo no puedo vivir en esa desigualdad, no me gusta, no me siento cómodo.

- Además, vivimos en un momento de fracaso, de fracaso individual y colectivo. Y frente al fracaso, a la imperfección, queremos ofrecer una imagen totalmente opuesta. Hay muchas contradicciones: la sociedad actual rechaza a los no triunfadores y, sin embargo, cada vez nos conduce más hacia la ruina.

- Bueno, de nuevo volvemos a la ceguera a la que nos conducen los versos de Emily Dickinson. Entre no dejarte ciego diciéndote la verdad de golpe y tratar de engañarte todo el rato, tiene que haber un punto medio. En ese punto medio es donde se desarrolla la historia de la literatura ahora mismo. Una de sus funciones debe ser mostrar las cosas que no se ven, porque no nos dejan verlas. Antes hablábamos de la belleza, pero también está la idea del éxito. Es otro concepto que se ha transformado en los últimos años. Recientemente hice una entrevista por skype para una clase de niños de entre 10 y 11 años, como mi hijo pequeño. Uno de los niños me preguntó cuál de mis películas o de mis novelas había sido la que había tenido más éxito. Yo quise saber a qué se refería y me contestó que a la que había conseguido más público o más ventas. Entonces le dije que eso no era el éxito; que el mayor éxito que yo había tenido era que cuando tenía su edad quería ser escritor y ahora, con 45 años, podía vivir de eso. Eso es el éxito para mí. Haber logrado ese sueño sin traicionar la vocación del niño de 11 años. Me he podido equivocar, pero no creo haber traicionado esa vocación en ningún momento. “El éxito no está en ganar mucho dinero sino en quedaros lo más cerquita de vuestro sueño que podáis”, les dije a los niños. Pero eso no es lo habitual. A los niños se les dice que tener éxito es poder comprarse un buen coche.

- ¿No crees que la crisis está destapando la impostura y llevando cada vez a más gente a cuestionarse el actual sistema de valores?

- Sí. Yo pensaba al principio que podía tener ese efecto. Por ejemplo, Saber perder es un libro que está escrito antes de la crisis y al que ésta ha venido a dar la razón. Ahí retrato a un padre de familia que lo pierde todo, que no tiene dinero, que ha de buscar otro trabajo y que se enfrenta a una sociedad donde todo es difícil. Llegué a pensar que ese tipo de situaciones, a pesar de su dramatismo, iban ayudar a cambiar, a revertir los valores. Y, sin embargo, también estoy viendo una salida de la crisis basada en una especie de recambio. Ahora ya no se alaba el pelotazo inmobiliario, pero sí el pelotazo en Internet: tener muchas visitas en Internet, triunfar en Internet. “Fíjate qué éxito ha tenido que ha vendido por tantos millones a Sillicon Valley”, es una frase muy actual. Y yo me digo: “Uy, a ver si donde vamos a salir es ahí, a ver si lo que estamos haciendo es trasladar el foco, repetir lo mismo...”

- Pero, junto a todo eso, ¿no crees que están emergiendo otras sensibilidades, otras tomas de conciencia?

- Sí. Hace poco me fui a rodar un pequeño documental sobre Francisco Nixon, un cantante pop no muy conocido, y decidimos hacer encuentros en distintas ciudades con gentes que se pudieran equiparar a su trabajo independiente en diferentes artesanías. Se trataba de encontrar a personas que mantuvieran vivos los sueños de los 20 años: editar libros, grabar música, hacer zapatos, sin tener detrás empresas demasiado boyantes. Yo creo que esa es la reivindicación que hay que hacer ahora mismo; que la gente vuelva a darse cuenta del valor que tiene algo bien hecho. Esa es la clave del mundo: que exista Inditex y que pueda existir una chica que estampa unos vestidos y sólo los vende en su casa a sus amigas, a gente capaz de apreciar ese trabajo tan especial y diferente. La felicidad no siempre está en Inditex.

- Recientemente volví a ver tu película Vivir es fácil con los ojos cerrados y pensé que, pese a los muchos avances, hemos vuelto a retroceder en lo que respecta a los derechos que se habían adquirido. Seguimos buscando ampliar el horizonte, encontrar la luz de la que habla el profesor protagonista, ese admirador absoluto de John Lennon.

- Bueno, lo mejor que ha pasado en España últimamente es el nacimiento de colectivos solidarios, de personas que ayudan a otras. La mejor noticia de los últimos 10 años en España es que esas personas, que, por otra parte, siempre han existido, aunque no tan unidas, han empezado a tener visibilidad. Ahora hay mucha gente haciendo cosas, haciendo su labor y haciéndola bien en un mundo que los despreciaba, que partió de la base de despreciar a los profesores, por ejemplo, de despreciar cualquier tipo de vida que se mantuviera un poco al margen de los valores del éxito, de la rentabilidad. Yo siempre he sostenido que el cine español tenía que hacer películas que nos representaran, no películas que imitaran, en pobre, a las que hace otro país que tiene una gran industria. No sé si he tenido demasiado acierto o desacierto en lo mío, pero encuentro que ahora hay una veintena de directores jóvenes que están haciendo películas sin importarles demasiado dónde ni cómo las van a poder explotar y recuperar el dinero. Las realizan simplemente porque hay una necesidad vital de ponerlas en pie, de contar este tiempo en el que estamos. Son películas que se exhiben por vías alternativas, en cines de barriada. No es lo ideal porque lo ideal sería que tuviesen acceso a una exhibición normal, pero están abriendo un cauce de comunicación con el público de su generación, un público que se había perdido a través de los mecanismos de promoción convencionales.

- Uno de los grandes problemas del presente es la precariedad en todos los ámbitos. El trabajo creativo se sostiene sobre la precariedad.

- Ahí sí que es donde España se parece a la posguerra, porque de repente hay hambre, de pronto hay precariedad. Ahora de lo que nos tenemos que preocupar mucho es de evolucionar como sociedad hacia una conciencia cada vez mayor de lo colectivo, de lo social. En Vivir es fácil... lo que quise fue retratar la encrucijada ante la que se encontró la gente en los años 60, una encrucijada que era muy positiva, muy valiosa. Porque se trataba de la salida de una época negra, de un momento de búsqueda, de lucha por un ideal social. Sin embargo, Madrid, 1987, que transcurre 20 años después, lo que retrata es otra cosa: el momento en el que las ilusiones se transforman en escepticismo, en la decadencia que precedió a la crisis actual. Recuerdo que, con 18, 19 años, cuando salíamos de la facultad de periodismo e íbamos a hacer prácticas, la gente a la que admirábamos nos decía, en muchos casos, que ya estaba todo inventado. Esa especie de imposibilidad para romper la cápsula donde nos encontrábamos es lo que ha generado una gran incertidumbre. Frente a eso, insisto, se trata de reivindicar los sueños y trabajar para ellos. A quienes tienen sueños un país le debe ofrecer la posibilidad de cumplirlos, porque, de lo contrario, se dirige hacia la decadencia absoluta, deja de ser un país y se convierte en una especie de cárcel. Y ya hay muchas personas que han sentido que vivir en España era vivir en una cárcel. Un país sólo puede sobrevivir si ofrece la posibilidad de cumplir los sueños a los jóvenes. Eso sí lo ha cumplido EEUU en el siglo XX. En ese aspecto sí lo admiro.

- ¿Eres de los que piensan que la Transición no ha sido tan ideal como parecía?

- Yo no tengo una visión tan cruel de la Transición, porque creo que fue un territorio de felicidad para los que entonces éramos jóvenes. Nos sentíamos libres y con un montón de elementos que nos estimulaban: el cine, la música, la literatura... Fue un periodo de efervescencia. El mercado no estaba tan dominado, entraban cosas underground. Lo que sucedió es que algunos de los protagonistas de la cultura del pelotazo traicionaron su propio origen. Y que fueran líderes de la Transición ha sido nefasto para el país. Pero no hay que confundir la transformación de algunos de esos personajes en monigotes del pelotazo con todo lo demás. La época en sí, con tantos partidos políticos y discursos diferentes, fue muy interesante. Y, de alguna manera, eso está volviendo. Ahora hay discursos muy transicionales. Partidos como Podemos, que critican mucho el espíritu de la Transición, copian muchas cosas de esa etapa. Incluso terminan sus mítines con reivindicaciones y canciones de cantautores de esa época. Esto me parece muy curioso. Creo que en el fondo le están diciendo a la gente: “nosotros os vamos a devolver la excitación de los años 80”. Por eso creo que hay mucha gente de mi generación, en torno a los 45, 50 años, entre sus seguidores. Yo también escucho con agrado algunas de sus propuestas.

- ¿Se critica el espíritu de la Transición o el hecho de que ya muchos de los principios, de los consensos de la Transición, no valen y hay que reformarlos...?

- Creo que no se puede juzgar el tiempo pasado desde una perspectiva actual. Eso me parece terrible, porque entonces no hubo más remedio que transigir con ciertas cosas. Lo que sí es evidente es que sin honradez y sin control institucional, sin que las instituciones sean autónomas y libres, no puede haber Democracia. Eso es imposible si la justicia, si los medios de información, no están al servicio de la libertad de las personas. El problema no está en la Transición; está en los que se han apropiado de la democracia para que sólo les favorezca a ellos. Esto es lo que ahora se debe poner en cuestión para cambiarlo.

Pero sucede que los que se habían pasado 20 años diciendo que los jóvenes no se interesaban por la política, ahora preferirían que no lo hicieran. Los que decían que el 15-M era algo muy bonito, pero que había que dar el paso más difícil, que era intervenir en política, han demostrado que sus palabras eran falsas.

- ¿Qué echas en falta en el periodismo de hoy, en los medios? Supongo que es un asunto que te interesa, por tu formación periodística, por tu condición de articulista.

- Me interesa y me preocupa. Me preocupa que el periodismo haya abrazado la rutina del corazón y el cotilleo como algo necesario y normal. Que esos contenidos estén tan presentes en las publicaciones rigurosas me parece una derrota horrible. Echo de menos el largo aliento, el sentido del humor... Desde que irrumpió Internet los medios se han comportado como elefantes que corrían despavoridos a ser los más modernos. Han dejado de hacer lo que hacían bien y eso ha destruido su propio tejido empresarial. A día de hoy lo que tenemos es que los periodistas están desprotegidos como profesionales y al estar desprotegidos son mucho más manejables. Y, al mismo tiempo, se ha producido una explosión de las opiniones, una moda de los opinadores, que son gente un poco más autónoma, capaz de intervenir en varios sitios a la vez. Pese a todo, creo que siempre existen voces críticas dentro de los medios y eso la gente no lo debe olvidar. Pese a todo, creo que sigue existiendo gran periodismo; quizá no empresarial, salvo en casos muy alentadores, pero sí a niveles personales, gente que hace cosas estupendas en todos los ámbitos del periodismo. Y eso pese a la lacra de la precariedad laboral, una lacra que interesa al poder porque puede controlar la información desde el manejo del empleo y la supervivencia económica de las personas.

- La falta de pluralismo es cada vez más acentuada.

- Por supuesto. Ahora hay una total falta de pluralismo y eso es muy peligroso para la salud democrática. Ya lo decía antes. Los medios son una pata importante del país, del sistema. Lo más grave de todo radica en los medios públicos, que tienen que ser fuertes, plurales, abiertos y constantemente desafiantes porque su prioridad no es ganar dinero. Lo que sucede es que los partidos gobernantes se han apropiado de ellos y los han convertido en sus capillas particulares. Con José Luis Rodríguez Zapatero hubo un paréntesis en este sentido, que es justo reconocer. Pero la primera norma de Mariano Rajoy fue destruir el consenso parlamentario respecto a la neutralidad mediática de la etapa Zapatero. Yo he escrito sobre eso un montón de veces, diciendo que no es posible que estemos permitiendo que una ley se cambie para favorecer el control político de los medios, en lugar de ampliarla a las distintas televisiones autonómicas. Y, por otra parte, los medios privados responden a intereses demasiado particulares. Si lo juntamos todo la conclusión es que nos dirigimos hacia el desastre absoluto, hacia un tipo de sociedad en la que se nos pretende ofrecer información en una única dirección. Ante eso lo que nos queda es ejercitar cada vez más el criterio propio. Una persona inteligente tiene que ir armando su propio discurso en el complejo y difuso bosque informativo.

- ¿Y el cine? ¿Dónde se ha fallado para que no paren de cerrarse salas?

- Entra dentro de lo que ya he comentado. El empresario se ha desdibujado y el trabajador no se siente identificado. Eso empobrece el mundo. Las empresas tienen que tener cara y ojos. Para mí el cine en salas se ha hundido no por la crisis del cine, ni por el cambio de costumbres, sino porque se ha puesto en manos de empresas de capital riesgo. Se han comprado las salas desde centros de capital en Suiza y en Londres y, por lo tanto, ya el dueño no tiene ningún poder sobre la programación, no puede darle un enfoque según su criterio. Por supuesto que hay excepciones y esas excepciones son las que visitamos, las que funcionan a duras penas. El consumidor es muy importante en todo el proceso. Los consumidores tenemos que ser conscientes de que mantenemos el mundo tal y como es. Las actividades, los negocios, se mantienen porque los visitamos, porque hacemos uso de ellos. Si dejamos de hacerlo luego no podemos quejarnos de que dejen de existir.

- En España el mundo de la cultura, del cine, siempre ha sido muy crítico. Su papel contra la guerra de Irak llegó a ser muy significativo. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha adoptado un perfil más bajo...

- Sí. La sociedad se rebeló contra el aznarismo, contra la Guerra de Irak, y algunos creyeron que la gente de la cultura, particularmente del cine, había instigado esa rebelión. A partir de ahí consiguieron convertir en despreciable a cualquier persona con relevancia pública y mediática que decidiera expresar sus opiniones sociales y políticas; consiguieron que la sociedad acabase percibiendo eso como algo negativo, como la búsqueda de un provecho por parte de esas personas. Lo que era lo más natural del mundo en una sociedad democrática y abierta, se ha desnaturalizado por completo. Y lo que ha pasado con el cine es que ha sido absolutamente perseguido. El que lo estudie lo verá claramente. Ahí están las leyes, las normas que se han aplicado, así como la idea del propio dinero que se destinaba al cine, expuesta por los medios de comunicación y los políticos como una afrenta a la sociedad, cuando resulta que en los últimos años hemos descubierto que se destinaba dinero público prácticamente a todas las industrias de España, pero sin hablar de ello. Todos aquellos que han hecho de la subvención al cine un tema nacional estaban ocultando lo otro y tendrían que pagar la responsabilidad por haber ocultado todo el dinero que se estaba destinando a garitos y a lugares absolutamente abyectos con dinero público, dinero irrecuperable, porque en el cine todo se sabe, todo está auditado. Cada pequeña ayuda, cada factura y cada gasto, hay que justificarlo. ¿Por dónde ha venido todo este ataque, qué es lo que se buscaba? Pues lo que se buscaba era un consejo para navegantes: no te metas en política. Franco dijo: “Haga como yo, no se meta en política”. En la democracia se ha dicho de otra manera, pero el discurso es el mismo. Y eso es muy peligroso, porque es la libertad la que se ve amenazada. Aquí, los intelectuales están muy bien cuando piensan lo que el poder piensa. Entonces son fenomenales, pero el juego, la pugna en una democracia auténtica, tiene que realizarse entre iguales.

“Me interesa reivindicar al ser humano por lo que tiene de imperfecto”

“La ficción nos enseña a ser más tolerantes, a no juzgar tanto a los demás”

“Pelearnos contra nuestro tiempo es una batalla perdida”

“En nuestra sociedad lo que está faltando es más sinceridad”

“No puedo vivir en la desigualdad, me siento incómodo”