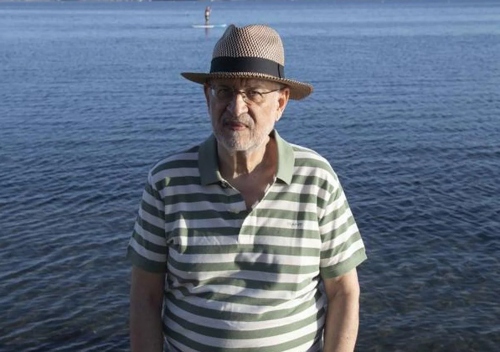

De las cosas pálidas, de Alberto Santamaría (Torrelavega, 1975), es el nuevo poemario del escritor cántabro. Autor que entregó sus primeros libros en la mítica editorial DVD a principios de siglo, versos que se pueden encontrar en El huésped esperado. Poesía reunida 2004-2016. (La Bella Varsovia. 2016). Indagador de la cultura postmoderna y la sociedad contemporánea a través de distintos ensayos (destaca, por ejemplo, “El único planeta verdaderamente alienígena es la Tierra” sobre J. G. Ballard, editado por Akal), y que continúa construyendo una sólida obra con este De las cosas pálidas (La Bella Varsovia, 2025).

Con citas de Juan Gil-Albert y Rainer Maria Rilke, Santamaría inicia la construcción de los versos. Primero se encuentra con la pared, el agujero cotidiano, el ojo que atraviesa los cables hasta sentir el calambre de una dictadura. En este libro, construido como un archivo de hechos que hace del silencio una de sus principales herramientas, el miedo sale impregnando las palabras como parte de la saliva: "Los hechos han comenzado a independizarse / de nosotros / a media tarde". ¿Y la vida?, algo parecido a una palabra que se captura en minúsculas: “La belleza de un ritmo indescifrable / que asciende / por el patio interior”.

El lector busca entre la dualidad título / sentencia del poema, cada uno empujando al anterior, como lo hace en el texto una tarde con la otra, nos convence de la posibilidad de encontrar una huella en los márgenes de las palabras sincopadas, de los versos cortos: “Desear es imaginar un huerto / y no saber llegar hasta él”. Arte y cuento, el autor en el instante vital que mezcla la paternidad con su naturaleza filial. Ahí, otra vez, en ese silencio que se deshace, como filamentos de saliva alrededor de la boca. Silencio que deja de existir al escupir. El poeta es orgánico y cortante: “Entre la lluvia / y el menú del día”, agota el descanso mundano: “Repito / delante de una pizarra / que nada anuncia / negro / sobre negro / el destino”.

En un ejercicio de extrañismo se pregunta, frente al río, el paisaje en movimiento, la supervivencia de lo que parece débil y efímero, no entender su propia letra y contemplar cómo las flores de tiza pintadas sobre el asfalto desaparecen: “Se escurren / como puntos suspensivos / hacia el centro de la tierra”, vacíos como jarrones, en una playa, en un verano, en el transcurrir del tiempo: “Desde hoy / soy mayor que mi padre”. La sensación colmada de los nacidos hoy al final de los setenta: “Desde hoy / la noche pesa menos”.

En el poema “Porque existen”, hay algo del urbanismo lírico, sentimental y añejo del que hablaba Sergio Algora en sus poemas, cuando escribía aquello de «Ya está todo muy avanzado»: “Amasijos de hierro / bloques de piso / descampados” frente a “Hechos de nada / existen / esos lugares”. En la cocina, los cacharros, lo cotidiano, “Metálico el lenguaje” y “Deja en el aire / una especie de vibración nerviosa / fuera de la historia”. Nos enfrentamos a la desaparición de lo físico, del significante, dejando el aire el contenido, la palabra: “Se desvanece / no quiere irse/permanece un poco más” y, en la confusión, en el descubrimiento, “Como no hay sombra / que no se arrepienta / de su historia”. Evalúa el riesgo del verso corto para probar en la prosa poética, que aparecen como islotes frente al poema en varias ocasiones a lo largo del libro. De ahí: “Hay una herida que sangra en la acera junto al portal. Sobrevivir es hallar la derivada del recuerdo” o “Los pájaros se detienen como débiles señales nerviosas del tiempo”. Del paisaje anterior a la autovía, la cercanía y lo que se aleja terminan confundidos: “El amanecer es piel / sedienta / de luz”. La ciudad y lo que la rodea pierde identidad: “Nada crece aquí / que no tenga raíces / de plástico / tallos de cobre” y “A un lado de la autovía / sigue la línea de puntos / pon el dedo sobre el mapa / pronto lo adivinas/nadie vendrá a rescatarnos”. Entre la casa, el arte, la imagen, el tiempo: “Esta jauría de perros / lanzándose sobre un ciervo / solitario / que nunca termina de morir”.

Me detengo en las cosas improbables, reflexionando junto al poeta, anotando las diferencias que distinguen a las tardes del domingo en las ciudades con mar frente a las urbes secas: “Esta tarde de domingo/carece de biografía” y así, “rompe el cómo / y entra en la mar / inmensa noche”. Por un instante llega el álgebra, contenido: “soy lo que no está / y lo que no está / -matemática pura- / es un atajo en la vida”. Genética del reciclaje, lanzar basura hacia el siglo, como si algo sobrara: “No tienes manos / el daño / ni voz la herida”. En el mismo discurso se asienta el uso de las mayúsculas y las minúsculas, el salto entre versos, los espacios que realizan su doble repertorio, enmascarando el silencio y ofreciendo espacio para versos que reciben mordiscos con la respiración entrecortada. Golpes, sellos oficiales, la sutileza de lo cotidiano, la administración granítica de lo repetido, lo constante, la paz de las convergencias y los números enteros: el que escribe, el que lanza el hacha, contundente como un grito: “El silencio / no es seguro / cuando tiembla / el suelo”.

En el abordaje de la parte titulada «Estas cosas pálidas», se produce la apertura de una caja de Pandora, que contiene el tiempo y sus errores, la felicidad y su confianza, un lugar atómico: "Lo que nos traiciona / posee la esperanza / del mago” y “Que deposita sus errores / en una cajita de madera / para no ver”. Reflexionamos sobre el tiempo, amigo o enemigo, aliado o traidor, ¿el que nos ofrece la experiencia o nos roba la vida? Tras la pregunta: “Escucha / por ahí viene lo que nos traiciona / presta atención / la moraleja de todos se llama / óxido”. La rutina carga con un matiz de ausencia, de inquietud: “De la palabra feliz / que tiene hilos negros / algas que se enredan / en la lengua / arcadas y felicidad y los días / fruta equivocada”. El tiempo se disfraza de maneras diferentes: “El camino / hasta convertir / la grieta / en una herida”, también como un remedo, una sosia: “La vida tenía otra forma / algo así como una detonación / inesperada”. El granizo, en el poema, recuerda el paisaje, lo recuperará después de estar consumido, dejando que, al final, queda música industrial y pétrea.

Extraer un fragmento, una crónica de dimensiones urbanas: “El autobús atravesaba / avenidas / parques vacíos y poco / iluminados / las hojas de los grandes plátanos / envueltas en finas / capas de hielo como crujientes / piezas del pasado / permanecían detenidas en el aire”. Palabras que se acumulan en un orden perfecto, híbrido de descripción y sensaciones. De ahí: “Que el olor de otros cuerpos /cargados de sueños / y acetona”. Es una sustancia, un cuerpo que se arrastra, se eleva, rebelde, contra el día. Nos sumergimos en la oposición, que cada instante, arroba amor y circunstancia: “Esto es un árbol / y eso de ahí es el equilibro / del mundo”, frente a frente, de nuevo: “Tú eres / el equilibro del mundo / ignora el peso de las sombras”. El contraste resulta epatante. Como acudir a las páginas de una Biblia, como el autor enhebra, dejando el verso final, “Otro blues castellano”, arrastrando el sabor metálico con el advenimiento de Antonio Gamoneda.

Alberto Santamaría, De las cosas pálidas, Barcelona, La Bella Varsovia, 2025.