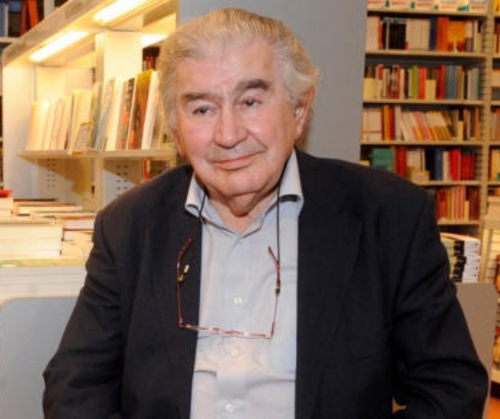

Rafael Gumucio (Santiago, 1970) es una de las figuras actuales más sólidas de las letras chilenas. El pasado junio, presentó en la Casa de América de Madrid su nuevo libro: Mi abuela, Marta Rivas González (Ediciones UDP).

Hija del diplomático Manuel Rivas Vicuña, y esposa del senador Rafael Agustín Gumucio, Marta Rivas González, una aristócrata de izquierdas, fue testigo de excepción de la historia de Chile de los últimos cien años.

De la mano de su abuela, profesora en la Soborna, Rafael Gumucio se estrenó de manera un tanto abrupta en la edad adulta. Tras el golpe de estado de Pinochet en 1973, Marta y Rafael compartieron la soledad del exilio en París al abrigo de autores determinantes en la vida de ambos como Proust.

Es esta una crónica familiar, escrita desde el humor, la poesía y la rabia, donde el escritor nos descubre a una abuela excéntrica, amiga de Marguerite Yourcenar, García Márquez o José Donoso, y a quien Cela invitó sin éxito a Mallorca. Gumucio narra en primera persona, cómo fue aquella relación de amor y el vacío que dejó la muerte.

En nuestra conversación, el escritor y periodista habló además del futuro del periodismo, de su cátedra de Estudios humorísticos en la universidad santiaguina Diego Portales y, cómo no, de literatura.

- Uno de los problemas primeros con los que se enfrenta un escritor es elegir un tema y unos personajes, en este libro lo has tenido fácil, estaba en tu familia…

- Casi todos mis libros versan sobre mi vida familiar. He tenido la suerte de tener una familia muy divertida, que ha estado muy comprometida con sus circunstancias y con la vida de Chile; que además tiene un cierto gen exhibicionista que le hace contar sus cosas como si ellos esperaran que alguien las contara. He sido yo quien lo ha hecho. Cuando empecé a escribir no pensé nunca que este iba a ser mi tema. No pensé que iba a ser el cronista de mi familia, pero conforme pasan los años, la verdad es que las mejores historias son las que están cerca de mí. He tenido el raro privilegio de contar con el permiso implícito de contarla, y eso es lo que he hecho desde entonces.

- Gracias a Marta Rivas, el lector se acerca a una clase social que ella representa, me refiero a la aristocracia de izquierdas.

- En Chile ese grupo social se prolongó durante muchos años en la historia. De hecho, casi todo lo que el mundo conoce de Chile nace de esa clase social. Tuvo una enorme importancia. A mí me interesó sobre todo por las contradicciones, porque mi abuela era de izquierdas en cosas que uno no se esperaba, y de derechas en cosas que tampoco esperabas. Ella tenía el ADN de ambos mundos y eso era realmente interesante porque me ahorraba construir un mar de personajes; con ella tenía todo un mundo.

- Su abuela era una mujer de mentalidad abierta. Hoy la reconoceríamos como una feminista.

- Genéticamente era feminista, al contrario que otras mujeres que se han autoimpuesto ideológicamente la liberación. Ella lo era sin quererlo, en un medio donde el feminismo era impensable. Pero, creo que su intento no fue liberarse sino al contrario, amarrarse, encontrar un marido y una familia en la que buscar protección. Con tan mala suerte de encontrar un marido como mi abuelo, que en el papel representaba el conservadurismo acérrimo, pero que en la vida real se transformó en un hombre de izquierdas y para nada machista. Con el tiempo he llegado a pensar que el hombre conservador que buscaba, no se hubiera casado nunca con ella, sólo mi abuelo pudo hacerlo.

- ¿Y eso?

- Porque ella era de las que decían a voz en cuello lo que opinaba, que era más inteligente y más culta que cualquier hombre, no estaba preparada para el matrimonio tradicional latinoamericano. Yo quise ir más allá de lo que era visible. A ella le importaban las convenciones pero nunca pudo amoldarse a ellas. En su vida tampoco tuvo ocasión de protagonizar ningún acto de rebeldía. Quiso siempre trabajar, pero no lo hubiera hecho si mi abuelo no se hubiera arruinado. No fue un acto de rebeldía o una Casa de muñecas, sino pura supervivencia.

- Dos exilios le marcaron la vida.

- Ella vivió en total 22 años de su vida fuera de Chile, la mayoría de su infancia y adolescencia. En su primer exilio vivió dos años en Suiza porque su padre fue nombrado presidente de la Liga de las Naciones. Pero era un fuera de Chile pensando en Chile, hablando de Chile, preocupada por Chile y entre chilenos. Ella tenía un empeño en lo chileno aunque nunca se sintió cómoda en Chile.

- Pero Marta Rivas quería morir en Chile a toda costa.

- Quería morir en Chile porque no que quería que Pinochet le ganara la batalla. Decía que quería volver por el clima. Yo no creo que fuera por eso, el clima de Chile es muy malo. Seguramente era por la luz. Hay una luz en Santiago que no tiene París y que a ella le era necesario; luego estaban los afectos. Vivir en el exilio exige vivir permanentemente en un logro, no te deja vivir en la inconsciencia. Pero para nosotros, que volviera a Chile nos parecía algo ilógico porque ella era feliz en París, había conseguido una buena vida. Era muy divertido porque los rusos blancos pensaban que mi abuela era una rusa y la llamaban: Olga, Sonia…

Vivió un tiempo en el mismo hotel que el príncipe Yusipov, que fue quien envenenó a Rasputín. Yusipov, que era buen mozo y muy homosexual, tenía un novio chileno: Cuevas, Cuevitas. Un personaje divertidísimo que se fue de Chile, se convirtió en un mecenas del ballet y se casó con Margaret Rockefeller, nieta del millonario. Yusipov era su amante. Terminó siendo rico e importante, pero en Chile le siguieron llamando Cuevitas, aunque en ese momento ya era el Marqués de Cuevas.

También vivió en el mismo barrio que Marguerite Yourcenar. Ella le tenía ganas a mi abuela, le regalaba huevos pintados de Pascua. Eras amigas, pero a mi abuela que era conservadora en el fondo, le asustaba que fuera tan abiertamente lesbiana.

Mi abuela amaba la literatura y quería a los escritores pero no le gustaba el esnobismo. En cuanto un escritor famoso le hacía demasiado caso, ella se distanciaba. Le pasó con Camilo José Cela. En sus clases ella hablaba de La familia Pascual Duarte. Cela se enteró que una profesora de la Sorbona hablaba de su obra y la invitó a Mallorca. Mi abuela le dijo que no porque no quería ser una esnob. Me parece que hizo una tontería, quizás Cela hubiera escrito este libro y me hubiera ahorrado a mí el tiempo…

- Ella tenía sus más y sus menos con los escritores…

- Normalmente los escritores son siempre arribistas, y eso era algo que mi abuela no olvidaba. Yo siempre le decía que si hubiera conocido a Proust hubieran sido amigos claro, porque tenían mucho en común, pero hubiera sido una amistad a la que mi abuela le hubiese puesto coto. Mi abuela hubiera suscrito la carta que le escribió Gide a Proust rechazando su manuscrito, donde le decía que un escritor joven no puede ser bueno si vive obsesionado con princesas y duques. Gide se arrepentiría después toda su vida, como se hubiera arrepentido mi abuela.

Entabló amistad con García Márquez, pero él se fue alejando y ella no hizo ningún esfuerzo de acercamiento. Lo mismo le ocurrió con Isabel Allende. En el fondo era una especie de timidez que la paralizaba. De su relación con José Donoso hablo mucho en el libro, y lo pongo como ejemplo. Se conocieron cuando ambos eran muy jóvenes. Eran dos personas con gustos, fobias y aficiones en común realmente asombrosas. Lo que les distanció fue que Donoso era escritor, y tenía demasiadas ganas de ser su amigo… Y mi abuela pensó: si este tiene tantas ganas es porque está mal…

- Digamos que tampoco te animó a ser escritor.

- Sí y no. Me acercó a la lectura de escritores que para mí han sido fundamentales: Proust, Chéjov, Tólstoi, Shakespeare, también Ibsen, que leí también por ella, pero que no fue tan importante. No sólo me alentó en la lectura, sino que fomentó en mí la idea de que yo era escritor, que debía dedicarme a la literatura. Pero cuando vio que esto se hacía realidad, entonces mantuvo una posición ambivalente.

- ¿Crees que sin la influencia de tu abuela, hubieras sido escritor de todas maneras?

- Yo quería ser escritor antes de conocerla, pero quizás me hubiera dedicado a escribir cómics. Yo tengo primos que no tenían ningún interés por la literatura y que mi abuela adoraba. Nunca se le ocurrió fomentarle esa afición, fue algo que yo pedí y que se transformó en el eje de nuestra relación. Fui el único de sus descendientes que heredó sus tomos de Proust, un escritor fundamental en su desarrollo como persona. Pero al mismo tiempo me recordaba que yo nunca sería como Proust.

- La relación entre ustedes dos se forjó en París. Ella necesitaba un hijo y usted un padre. ¿Cómo fue aquel exilio para ti?

- Yo buscaba a alguien que hubiese vivido esa cosa inaudita y extraña que estábamos viviendo que era el exilio. Mi abuela era la única persona de las que me rodeaba para quien el exilio no era una novedad. Ella fue una guía.

Fue un tiempo doloroso porque en mi caso se cruzó con la separación de mis padres, la destrucción de un cierto equilibrio familiar que me influyó tanto o más que el exilio físico. Evidentemente las dos cosas juntas fue como una bomba. Yo era una persona hipersensible, que en mi caso vino acompañado de hechos externos. Ahora puedo ir al psicólogo y tener una justificación… (Ríe).

- ¿Era París entonces una ciudad dura para un extranjero?

Muy dura, fría y solitaria. París no le ahorra dificultades a nadie. También hay un dato que está feo decirlo, pero nosotros nos desclasamos en París. Fuimos a vivir a una ciudad europea, importante, pero para mi familia fue una pérdida. En Chile contábamos con una red de apoyo en la que sentíamos que pasara lo que pasara no te iba a ocurrir nunca nada. Esto lo rompió primero Pinochet y luego el exilio confirmó esa sensación de que no estábamos seguros en ninguna parte.

- Los escritores chilenos de distintas generaciones, como Alberto Fuguet, Alejandro Zambra o tú mismo, llevan la dictadura en el ADN de su escritura.

- En los nombres que has citado cada uno lo vivió de un modo distinto: Alberto Fuguet vivió la dictadura hasta los 20-23 años. Yo la viví hasta los 18, y Zambra hasta los 14. Pero hay un periodo del que se va a hablar con toda seguridad en la novela chilena. Yo mismo estoy escribiendo sobre la época de la transición: del 88 al 98, donde Pinochet ya estaba preso en Londres, pero su sombra era alargada.

La dictadura es un tiempo donde los países se reencuentran con sus peores y sus mejores demonios. Allende era algo que nosotros no hubiéramos querido ser, pero nunca fuimos. Pinochet fue alguien que nunca quisimos ser pero fuimos. Un dictador se parece a lo peor de su país.

- En estas memorias hay dos voces: la voz de Marta Rivas y la tuya. Tú planteas cosas que quizás no te hubieras atrevido a decirle.

- Estuvo demente muchos años antes de morir. Yo me había resignado a la idea de que ya no me hacía falta, que no la necesitaba. Cuando se fue, empecé a necesitarla, ajustar cuentas con ella, y sobre todo preguntarle muchas cosas sobre cómo vivir. Yo la conocí de vieja y yo aún era un niño. Nunca supe cómo vivió de los 35 hasta los 60 años, que es el tiempo en la que uno tiene hijos, casa, perro, donde se vive de una manera rutinaria. Cuando empecé a vivir ese tiempo, fue cuando comencé a hacerle esas preguntas: cómo nosotros, que éramos tan distintos por herencia histórica, que no estábamos hechos para una vida burguesa y banal podíamos construir la vida. Me hubiese sido muy útil, pero ya no estaba. De alguna manera tuve que inventarla para que me respondiera a todas estas cuestiones.

- ¿Crees que a Marta Rivas le hubiera gustado el libro?

- Hay un poeta chileno muy bueno, Armando Uribe, que fue muy amigo de mi abuela, y a quien yo le di a leer el manuscrito. Él me dijo: tu abuela hubiera odiado tu libro y a la vez hubiera sentido mucho orgullo. Habría detestado que hubieras sido capaz de escribirlo y habría adorado que lo hubieras hecho. No sé si se entiende la paradoja.

- ¿Ha sido una manera de enterrarla?

- Sí. Entre su muerte y la novela escribí una obra de teatro que estaba basada en ella y que protagonizó una actriz que se le parece mucho, Delfina Guzmán. Con esa obra pensé que de alguna manera había logrado resucitarla, pero cuando se publicó este libro, mi abuela ya no estaba.

- Colaboras con diversos periódicos. En tu caso, ¿trazas una línea entre el escritor y el periodista?

- Yo nunca he pretendido ser periodista. Escribo como un escritor que se amolda al formato y a las necesidades editoriales del diario. Mis columnas son de opinión, cultura, literatura, política y sociedad; también hago entrevistas.

- ¿Cómo ves el oficio de periodista en el mundo actual?

Hay una inflación del periodismo, lo mismo que pasa con la democracia porque ambos están relacionados. El poder opinar desde tu móvil parece democrático pero no es democracia. La democracia también supone someterse a un orden. El periodismo es el derecho a opinar de una sociedad a través de un periódico, pero no es lo mismo a que todos los ciudadanos griten al mismo tiempo.

El periodismo y la literatura sobrevivirán, pero creo que acabará con los profesionales que tienen este oficio como forma de subsistencia. Se perderá parte de la historia, la diversidad de voces, se convertirá en un periodismo previsible donde lo más importante serán las firmas.

- Háblame de tu faceta como director del Instituto de estudios humorísticos en la Universidad Diego Portales. ¿En qué consiste esta cátedra?

- Es un curso complementario en la Escuela de Periodismo en la universidad, donde enseñamos maneras de hacer humor aplicado en su trabajo. Organizamos también actividades donde explicamos el tipo de humor que se hace en Chile.

- Viviste en Madrid, después en Barcelona. El atractivo de España para los escritores hispanoamericanos se prolongó más allá del Boom.

- Cuando vine, el centro de la cultura en castellano era España, ya no lo es. Vinimos a España y fue una época gloriosa. Lamento mucho que después, con la crisis, los destinos se hayan alejado tanto. Un chileno conoce a muy pocos escritores españoles, y a un español le pasa lo mismo con los escritores chilenos. Es una pena.