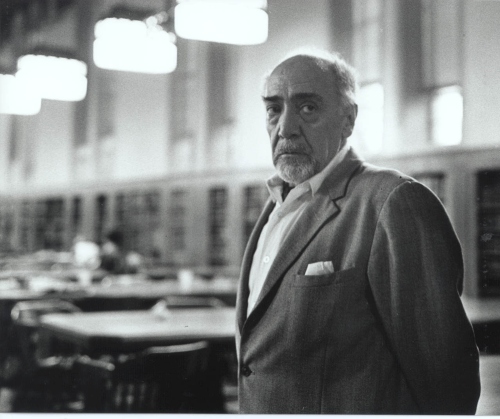

En 1976 Vicente Verdú entrevistaba a Sender en Cuadernos para el Diálogo e inquiría al escritor acerca de la satisfacción que debía suponerle saber que tenía asegurada la “supervivencia”, es decir, la fama póstuma como autor de obras memorables. El novelista, sin embargo, respondía: “Mi supervivencia me importa un comino”. Y, con toda probabilidad, no se trataba de ningún alarde de altivez. Sender trató de salvarse a través de la escritura, pero era el proceso de creación y no el resultado lo que le insuflaba una cierta sensación de trascendencia. Escribía, según le confesaba a Marcelino Peñuelas, impelido por “una obsesión de la que hay que librarse”, mientras que ante la obra ya impresa se sentía “más bien culpable”. Y pensaba: “Debería haberlo hecho mejor o no debería haberlo escrito de ningún modo”.

Por lo mismo, el novelista se mostraba generalmente más complacido con el trabajo en curso o con el recién concluido que con los anteriores. Al poco de finalizar un texto perduraba en el autor la tensión creativa. Después, lo asaltaban la desconfianza y la incertidumbre. Sus libros eran fruto, según afirmaba, “de una necesidad biológica de expresarse más que del deseo de hacer efecto o de levantar artificiosamente un cuadro de valores con vistas al éxito”. Ello explica que ninguno de los intrincados episodios que le asaltaron lograra acallarlo. Si el exilio conllevó el silencio o la repetición fastidiosa para otros autores, Sender encontró en el Nuevo Mundo motivos inéditos para sus libros, ya fuese la exultante naturaleza americana (Mexicayotl, 1940; Epitalamio del prieto Trinidad, 1942), la evocación de la guerra civil (El rey y la reina, 1948; El vado, 1948; Mosén Millán, 1953) o la indagación catártica en la propia vida (Crónica del alba, 1942).

Al conmemorar el centenario del nacimiento del autor, alguien que conocía bien los resortes del éxito editorial, como era Rafael Conte, expresaba en las páginas de esta misma revista un justificado escepticismo sobre la posibilidad de que la celebración lograra modificar “el lugar que ocupa Ramón J. Sender en la historia de España y de su literatura”. A su juicio, las pompas conmemorativas no alterarían el silencio que las modas comerciales infligían al escritor, pero tampoco esta postergación lograría deslucir un ápice los méritos de una producción tan extensa y variada como la suya, susceptible de numerosas lecturas e interpretaciones. En suma, Conte contemplaba una obra literaria de incuestionable valía, pero de escaso acceso al gran público. Veinte años después de aquel vaticinio, habría que concluir que no se equivocaba, aunque tampoco acertaba del todo. La percepción de Sender se ha modificado en aspectos relevantes en los últimos lustros. En este tiempo, la literatura del aragonés ha gozado de un interés constante por parte de no pocos estudiosos, nuevas promociones de analistas han accedido a sus textos y la resonancia de su obra se expande por distintas partes del mundo.

Los nuevos territorios de Ramón J. Sender

Ya en 2003, Jean Pierre Ressot suministraba un penetrante análisis de la creación del autor desde la sugerente óptica de su proclividad hacia lo grotesco, Apología de lo monstruoso. Una lectura de la obra de Ramón J. Sender. En este mismo año, Israel Rolón publicaba Carmen Laforet, Ramón J. Sender: puedo contar contigo, correspondencia, donde afloraban deliciosos entresijos de una amistad sostenida en la admiración mutua. El volumen ha sido reeditado por Destino en 2019. En 2004 aparecían dos nuevos tratados de enjundia sobre el escritor: El soldado occidental. Ramón J. Sender en África (1923-1924), de Vicente Moga, minuciosa exploración de la estancia militar del futuro autor en África, que tan hondas consecuencias acarrearía para su obra, y Testigo, víctima, profeta: los trasmundos literarios de Ramón J. Sender, del profesor Ángel Alcalá, ambiciosa y bien fundada vista panorámica de la obra del aragonés. Ana Longás publicaba en 2005 Un paseo por el Tauste novelado de Ramón J. Sender, breve pero muy documentada incursión de lo que significó en el futuro escritor su breve estancia (1911-1913) en esta población de las Cinco Villas. De 2006 es la detallada revisión de la obra del escritor firmada por José Luis Negre Carasol, Aproximación a la narrativa de Sender. En 2007, Francisco Carrasquer entregaba una suerte de testamento de su larga y provechosa dedicación reflexiva a la creación de su coterráneo: Servet, Spinoza y Sender. Miradas de eternidad. José Luis Cano, en 2008, le dedicaba un número de la colección ilustrada Xordiqueta, en torno a personajes ilustres aragoneses, con el título de Sender y sus criaturas, una percepción desenfada y sagaz del autor. De 2009 es el ensayo de otro antiguo estudioso de nuestro autor, el profesor chileno Eduardo Godoy Gallardo, Novela española de postguerra: Ramón J. Sender, Camilo J. Cela, exilio republicano. Al año siguiente, la historiadora Elvira García Arnal trataba de discernir en su Guía de lectura: Crónica del alba de Ramón J. Sender entre lo que esta serie narrativa contiene de referencias históricas y lo que encierra de pura imaginación literaria. También en 2010 María Ángeles Naval publicaba Cuestión de memoria: estudios sobre Ramón J. Sender, Luis Cernuda y Francisco Ayala. Del mismo año es el Diccionario de autores aragoneses contemporáneos de Javier Barreiro, donde la entrada más extensa y detallada corresponde a nuestro escritor. En 2011, Marta Fuembuena, en Turrones para Sender, recogía la correspondencia entre el fundador y propietario de Aragón/Exprés y el escritor. El libro se completa con un ensayo nuestro titulado “Una maleta llena de historias. El regreso literario de Ramón J. Sender’. En 2012, Isabel Carabantes de las Heras y Ernesto Viamonte Lucientes dedicaban al autor una parte sustancial de su libro La novela aragonesa (1973-1982). En 2019, el profesor Antonio Valmario Costa Junior publicaba en Río de Janeiro el estudio Entre a ausência e a presença: vestígios da essencialidade em duas arquitecturas narrativas de Ramón J. Sender, acerca de Imán y Réquiem por un campesino español.

En un entorno intelectual afín, recientemente se reimprimía el estremecedor reportaje Muerte en Zamora (1990), de Ramón Sender Barayón, hijo del novelista y de Amparo Barayón. Como bien se sabe, Sender Barayón reconstruía en estas páginas, veteadas de sufrimiento, la figura de su madre, fusilada en Zamora el 11 de octubre de 1936, cuando él apenas contaba dos años. El libro, recuperado por Postmetropolis en 2017, incluye ahora estudios de Paul Preston y Helen Graham, además de nuevos testimonios de elevado interés acerca del desdichado final de Amparo. También Manuel Sender, el hermano del novelista fusilado en Huesca en agosto de 1936, ha merecido un estudio biográfico, Manuel Sender y el republicanismo oscense (2015), a cargo del historiador Enrique Sarasa Bara.

A propósito de las ediciones críticas de las obras del autor, hay que detenerse necesariamente en la colección ‘Larumbe. Textos Aragoneses’, que edita Prensas de la Universidad de Zaragoza junto con el Instituto de Estudios Altoaragoneses, el Instituto de Estudios Turolenses y el Gobierno de Aragón. Aquí se publicó ya en 2004 Casas Viejas, con prólogo de Ignacio Martínez de Pisón, edición de José Domingo Dueñas y Antonio Pérez Lasheras y notas de Julita Cifuentes. El mismo año se imprimía Siete domingos rojos, de acuerdo con la versión original de 1932, al cuidado de José Miguel Oltra, Francis Lough y José Domingo Dueñas. En 2005, Larumbe insertaba en su catálogo Los cinco libros de Ariadna, la polémica novela de 1957 donde el autor arremete contra el estalinismo, en edición de Patricia McDermott, máxima especialista en los entresijos y avatares de esta serie narrativa. En 2008, se publicaba Proclamación de la sonrisa, con edición de José D. Dueñas, recopilación muy sugerente de breves ensayos que no se había vuelto a imprimir desde 1934. Francis Lough, profesor británico que ha dedicado abundantes y sustanciosas páginas a nuestro novelista, preparaba en 2010 la edición de La Esfera, narración de particular complejidad filosófica publicada en 1947 como reelaboración de Proverbio de la muerte (1939). Por último, y hasta la fecha, en 2015 aparecía el Teatro completo de Sender, en edición de Manuel Aznar Soler, donde se compilan nada menos que trece piezas dramáticas del escritor de Chalamera. En la vertiente juvenil de la misma colección, ‘Larumbe chicos’, había aparecido poco antes la recopilación Cuentos y leyendas (2011), narraciones escasamente conocidas de la primera etapa del escritor, con ilustraciones de Fernando Alvira e introducción, edición y glosario de José Domingo Dueñas. También con aparato crítico, Stockcero publicaba Imán (2006 y 20014), con prólogo de Borja Rodríguez Gutiérrez y notas de Aldolfo Campoy-Cubillo.

Por otra parte, como bien se sabe, el grueso de los libros del autor se ha publicado tradicionalmente en Destino, en virtud del manifiesto interés por la obra de Ramón J. Sender de quien fuera su fundador y director hasta 1989, José Vergés. También es conocido que Destino pertenece desde hace tiempo al Grupo Planeta y que los títulos senderianos no son periódicamente reeditados en sus colecciones. Aun así, en Destino se han publicado tras el aniversario de 2001 Réquiem por un campesino español (2003), Imán (2003 y 2008), Carolus Rex (2004) y El rey y la reina (2004). Sin embargo, otros sellos se interesan periódicamente por las obras del autor.

Ya en 2003 Zanzíbar Editorial publicaba Epitalamio del prieto Trinidad, novela de 1942, que ya hemos mencionado. Este mismo año Ediciones Irreverentes lanzaba Donde crece la marihuana. En 2005, el diario El país editaba y distribuía La aventura equinoccial de Lope de Aguirre. Por entonces, Virus Editorial recuperaba dos títulos de la etapa más puramente anarcosindicalista del narrador, ambos presentados por José María Salguero: en 2005, Siete domingos rojos, que había aparecido a finales de 1932, cuando el joven escritor se alejaba ya de la militancia libertaria, y en 2007, O. P. Orden público, narración original de 1931, donde el novelista refiere su breve experiencia carcelaria de 1926. Réquiem por un campesino español, sin duda su título más universal, ha sido difundido por Espasa-Calpe (2006), con edición y guía de lectura de Enrique Turpin, Heraldo de Aragón (2010), el diario Público (2010) o RBA (2012), donde forma parte de un volumen, Las novelas de los perdedores, prologado por Domingo Ródenas, junto con Míster Witt en el Cantón e Imán. La última obra citada había sido incluida unos años antes en las colecciones de Crítica (2006).

De 2007 es la reedición de Las criaturas saturnianas publicada por Visor, con prólogo de la escritora y antigua estudiosa de la literatura senderiana Julia Uceda. En 2008, Tropo Ediciones incluía en su catálogo Álbum de radiografías secretas, que no se había publicado desde 1982, y, en 2010, Solanar y lucernario aragonés, introducido por Antón Castro, recopilación de las colaboraciones del autor maduro en Heraldo de Aragón, que había editado el propio periódico en 1978. Los dos títulos son muestras notables de la escritura híbrida del Sender de los últimos años, cuando declinaba su capacidad fabuladora, pero lograba insuflar nueva gracia a su prosa mediante una combinación muy característica de evocación personal, comentario periodístico, secuencias narrativas y ciertas dosis de ensayismo. La misma receta aplicaba, también con indudable acierto, en Monte Odina, volumen de difícil catalogación aparecido en 1980 en la Nueva Biblioteca de Autores Aragoneses que dirigía José-Carlos Mainer para Editorial Guara, y que fue incluido en 2003 en la Biblioteca del Exilio, al cuidado de Jean-Pierre Ressot. En 2010, Montesinos reimprimía Bizancio, una de las grandes novelas históricas del autor. Al año siguiente, la Asociación de Libreros de Lance de Madrid tiraba de nuevo Siete domingos rojos, con prólogo de Carlos García Alix. En 2012 aparecía una versión en cómic de El fugitivo, con guion de Hans Leuenberger y dibujo de Jaime Asensi. De 2014 es la reedición de Túpac Amaru de Navona, con introducción de Lorenzo Silva.

La editorial aragonesa Contraseña, caracterizada por el esmero en la selección y preparación de sus títulos, ha lanzado ya tres obras de Sender: en 2014, El bandido adolescente, con prólogo de Fernando Savater, la novela con la que el escritor regresaba editorialmente a España en 1965; en 2016, Contraataque, que había aparecido originalmente en 1937, ahora con estudio de Alberto Sabio; y en 2020, Míster Witt en el Cantón, con introducción de José D. Dueñas, la novela que le había procurado al escritor el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de narrativa ya en 1935. Una nueva edición de Viaje a la aldea del crimen, el gran reportaje de 1934 sobre la matanza de Casas Viejas, salía en 2016 en las colecciones de Libros del Asteroide, con prólogo de Antonio G. Maldonado. En 2017, Fórcola entregaba en cuidado volumen la crónica de la visita de Sender a la URSS, Madrid-Moscú. Notas de viaje, 1933-1934, con estudio de José-Carlos Mainer; la obra no se reeditaba desde que la Imprenta de Juan Pueyo le diera forma en 1934. Rasmia Editorial publicaba en 2018 La noche de las cien cabezas, con prólogo de José Luis Calvo Carilla; una narración entre social y expresionista que no había sido publicada desde que apareciera en 1934.

La esforzada difusión de una obra ingente

Con lo ya expuesto cabe pensar que las meritorias conmemoraciones de hace veinte años lograron, pues, sus propósitos: alertar de la importancia de una obra no demasiado atendida, atraer las miradas de nuevos lectores hacia un autor de desigual fama póstuma. Por otra parte, si la conmemoración del centenario mostró un explicable talante local -la mayor parte de las iniciativas surgieron en el marco territorial de Aragón-, con el tiempo la obra senderiana propaga su brillo en lugares muy dispares. En este cometido se identifican hoy dos focos de particular pujanza: el Instituto de Estudios Altoaragoneses (Diputación de Huesca), que da cobijo desde hace veinte años al Centro de Estudios Senderianos, y el hispanismo italiano, donde ha ejercido su vida académica la profesora Donatella Pini y ha sembrado con singular provecho su querencia por la obra del escritor.

Con el fin de dar continuidad al grandioso esfuerzo del Instituto de Estudios Altoaragoneses en la conmemoración de 2001, el Centro de Estudios Senderianos, dirigido en un principio por quien firma este artículo y desde 2016 por Luis Gómez Caldú, acordó convocar anualmente una conferencia sobre Sender, su obra o su tiempo. Se pensó entonces que la disertación debería correr a cargo preferentemente de escritores. De esta manera se pretendía propiciar un diálogo entre creadores, se procuraba que autores en activo escrutaran lo que la producción de Sender pudiera significar para la suya. Así, desde 2002 han concurrido en este empeño Eduardo Haro Tecglen, Andrés Trapiello, Lorenzo Silva, Ian Gibson, Félix Romeo, Carlos Fonseca, Benjamín Prado, Antón Castro, Santos Juliá, Agustín Sánchez Vidal, Daniel Gascón, Ignacio Martínez de Pisón, Sergio del Molino, Eloy Fernández Clemente, Luis García Montero, Irene Vallejo, etc. En no pocos casos, las intervenciones han quedado recogidas en las páginas del Boletín senderiano, que se edita como encarte de la revista Alazet. De esta forma, han sido objeto de análisis la faceta periodística del autor, el exilio, las incursiones africanas de sus novelas, su posicionamiento como intelectual en los años treinta, una cierta proclividad hacia el judaísmo en algunos relatos, la relación de su obra con el cine, los pormenores de su regreso a España en 1974, el singular acierto de varios títulos (Álbum de radiografías secretas, El bandido adolescente,), etc.

Si revisamos la sucesión de tesis doctorales sobre el autor en estos años, así como las traducciones de sus libros constatamos la mencionada preeminencia de las universidades italianas, aunque también la condición universal que va conquistando el escritor altoaragonés. Ya en 2003 Elisa de Bortol defendía su trabajo Un juego de espejos: El rey y la reina, de Ramón J. Sender en la Universidad de Venecia. En 2005, en la Universidad de Giorgia, Dorothy Kelly Wheatley ofrecía su estudio Contraataque and Réquiem por un campesino español: two Spanish Civil War novels by Ramón J. Sender. Giorgio Bolleta se doctoraba en la Universidad de Perugia en 2007 con la tesis La a-topia en la obra de Sender: El lugar de un hombre trasladada al italiano. En el mismo año, Michele Fonseca concluía su estudio Dois textos, um conflito, um héroi: leittura de Réquiem por un campesino español de Ramón J. Sender en la Universidad Federal Fluminense de Brasil. De 1980 data la aportación de Jess M. Boersma titulada Combating the modern state: war and literatura as weak dialectic in Galdós, Sender, Semprún and Goytisolo, aunque no fue publicada hasta 2008 por la Universidad de Michigan. Bajo la dirección de Francisco Caudet, María Lourdes Núñez defendía también en 2008, en la Universidad Autónoma de Madrid, su investigación La concepción antropológica-social en la obra narrativa de Ramón J. Sender (1939-1953). El mismo año, Ignacio Vázquez Moliní presentaba en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) La memoria del desastre (1921): las principales narraciones de África como fuente histórica, donde se ocupaba por extenso de Imán. De nuevo una universidad italiana, ahora la de Milán, era el marco donde Mauro Fradegalli ultimaba su investigación, La narrativa western dall´America all´Europa: L´esperienza spagnola (2011), donde analiza, entre otras novelas, El bandido adolescente. Dos indagaciones recientes se han ocupado de La tesis de Nancy: en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en 2013, Mona Helmchen concluía Procesos de autorreflexión sobre la traducción de La tesis de Nancy, de Ramón J. Sender al alemán: un comentario crítico (…). Poco después, en 2016 y en la UNED, Francisco A. Folgueiras, con Interlenguaje y extranjerismos en el marco de la traducción fabulada en La tesis de Nancy, de Ramón J. Sender, se centraba también en los problemas de traducción que se desprenden de esta narración. Asimismo, en 2016, el ya citado profesor Antonio Valmario Costa Junior defendía en la Universidad Federal Fluminense la tesis Soy una rutina: matrizes da guerra civil española nos cotidianos ficcionais de Imán, de Ramón J. Sender.

Tampoco han escaseado las traducciones de los títulos del autor en este tiempo. Así, la novela Réquiem por un campesino español ha sido trasladada al inglés (2007) por Graham Whittaker, para la colección Clásicos Hispánicos de Oxford; al portugués (2007), a cargo de José Viale Moutinho, para la editorial Campo das Letras de Lisboa; al francés (2010), junto con El vado, a cuenta de J. P. Cortada y J. P. Ressot, para la editorial Attila de París; un sello que ha propiciado además las traducciones de El rey y la reina (2009), a cargo de Emmanuel Robles; El lugar de un hombre (2011), El fugitivo (2011), con estudio de Donatella Pini, y O. P. (Ordre Public) (2016), con epílogo de Elsa Pierrot, traducidas todas ellas por Claude Bleton. Mención especial requiere la primera traslación de Réquiem por un campesino español al árabe (2014), a cargo de la profesora tunecina Meimouna Haches Khabou. Anthony Trippet, antiguo conocido en el terreno de los estudios senderianos, traducía al inglés el primer tomo de Crónica del alba (2013), en edición anotada para la Manchester University Press. Al italiano se han volcado El rey y la reina (2011), con estudio de Donatella Pini y traducción de Graziella Fantini; El lugar de un hombre (2014), con prefacio de Rita Imperatori y traducida por Giorgio Bolleta; Las gallinas de Cervantes (2016), en traducción de Donatella Pini; El fugitivo (2018), con estudio y traducción de Federica Capelli; quien ya había trasladado al italiano cuentos de Sender (2008) así como la colección Relatos fronterizos (2014), para Edizioni ETS, de Pisa.

No cabe en estas páginas una relación detallada de las indagaciones recientes que ha merecido el autor en revistas y libros colectivos. Baste señalar que en los últimos años se ha ampliado su obra conocida mediante la recuperación de cartas o de contribuciones de juventud. Así, Javier Barreiro difundía en las páginas de esta misma revista (2016) un relato de diciembre de 1916, cuando Sender tenía solo quince años, titulado “Eco montañés” e insertado en el diario madrileño Los comentarios, “el primer texto -en palabras de Barreiro- de Sender publicado en Madrid”. El mismo estudioso localizaba (2014, 2016) varias aportaciones del joven escritor como guionista de la serie “Infancia y juventud de Cocoliche y Tragavientos”, publicada en la revista barcelonesa Charlot. Semanario festivo, entre 1917 y 1918. Poco después, Pedro Miana completaba las referencias de la contribución del jovencísimo escritor a esta misma revista. También recientemente José Luis Melero (2018) daba noticias de una novela desconocida del autor, Napolitana (1916, 1917), a la vez que animaba a emprender las indagaciones necesarias para su recuperación.

El Boletín senderiano, del Instituto de Estudios Altoaragoneses, y Orillas. Rivista d´ispanistica, de la Universidad de Padua, son desde hace tiempo los principales epicentros de difusión de las investigaciones sobre el autor. Del Boletín senderiano hay que mencionar aportaciones recientes de interés a cargo de Juan Domínguez Lasierra, Ana Martínez García, Mauro Fradegadi, Aurora Smerghetto, Gabriele Bizzarri, Luis A. Esteve, Pol Madí Besalú, etc., sin que falten contribuciones provenientes de lugares bien distantes, así las de Abdelaal Saleh (Universidad de Minaya, Egipto) o las de Jinmei Chen (Beijing Language and Culture University). En Orillas se han ocupado de Sender en los últimos años Ilaria Loro, Maura Rossi, Federica Capelli, Donatella Pini o Angela Moro.

En suma, de este cúmulo de referencias parece inferirse que la producción senderiana ha accedido finalmente a una nueva etapa de sereno conocimiento y de profusa divulgación; un periodo que presagia una consideración consolidada y firme que hasta hace poco se le negaba al autor. Claro que la solidez y la capacidad de sugerencia de su obra dejan escaso margen para la duda.