Tras la desventurada peripecia de los molinos de viento, don Quijote promete a Sancho que será testigo de cosas que difícilmente creerá. A partir de entonces D. Quijote y Sancho van por el mundo en busca de aventuras que para el escudero son un dislate y para el caballero, verdaderas, pues confunde la realidad del mundo y la ficción de su febril imaginación. Entre el mundo y lo imaginado no hay diferencia y tan verdad puede ser lo uno como lo otro; también podríamos decir que lo sucedido no es nada sin su interpretación; así salva Cervantes la distancia que hay entre lo verdadero y la percepción que de ello tiene el protagonista de su novela, el cual, conforme avanza esta, es secundado por Sancho. No creo que Cervantes no distinguiera entre realidad y ficción, ni que pensara que ambas tienen un estatuto idéntico, o siquiera similar. Cervantes es deudor de las teorías literarias de su tiempo y de una cosmovisión aún estable y sin fisuras. Ni siquiera apoyaría las tesis románticas de la creación de un mundo a partir del yo del autor. Aunque haya subjetividad en su obra, no es la que vendrá con el Romanticismo, y mucho menos la posromántica, que en este caso es la de la Posmodernidad.

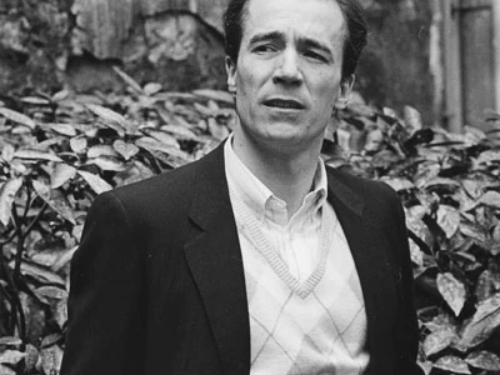

Don Quijote confunde lo que ocurre y en varias ocasiones cambia de nombre pero ni el yo propio ni el mundo en que vive están sometidos a presiones que desmientan lo que el uno y el otro son. Todo es causado por la imaginación, que Cervantes reviste de locura para hacerlo verosímil. Juan Goytisolo fue uno de esos relectores de la obra de Cervantes en la que vio las infinitas líneas de fuga que la novela ofrecía. En “La herencia de Cervantes” apunta que “el creador seguía la brújula de su inventiva, sin trabas ni reglas de ninguna clase. […] El dilema de Cervantes […] es el de cómo recobrar la libertad inventiva, coartada por el peso de las convenciones y cánones”, y de la ideología que todo enloda, añado yo. No fue Goytisolo el único que escribió su obra bajo la sombra cervantina. Jorge Luis Borges antes que él ya realizó una lectura que más tarde alumbró otras posmodernas. “Pierre Menard, autor del Quijote” es un extraordinario juego de espejos donde Menard y Cervantes se sitúan cara a cara y aun así el primero no logra hacerse con la obra del segundo. El tiempo reescribe todo, viene a decirnos Borges, y toda obra es única porque cada lectura (y Menard es un caso privilegiado) es distinta. Cada uno de nosotros lee una novela diferente, incluso uno mismo lee dos novelas cuando entre las lecturas median varios años. Borges, además de esa interpretación de la lectura, fue el artífice de que el Quijote se comenzara a leer de manera renovada. Si hasta entonces en el ámbito anglosajón a Cervantes se lo había leído como el autor de la primera novela realista – con la excepción de Laurence Sterne, que sí que logró ver las posibilidades que el Quijote ofrecía – a partir de Borges las lecturas ponen el énfasis en la libertad creativa y en las posibilidades de crítica social, a través de la ironía y del humor.

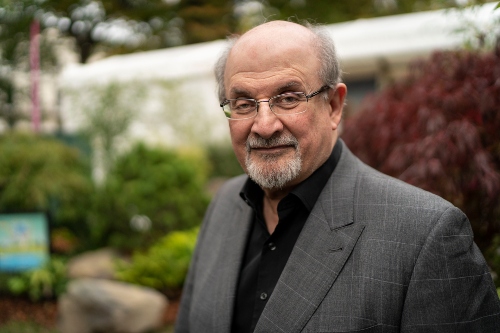

Entre los autores que así lo ven, y que ponen en pie una obra en la ladera posmoderna cervantina encontramos a Salman Rushdie, autor indio famoso por la fétua que el imám Jomeini lanzó contra él a raíz de la publicación de Los versos satánicos. Rushdie ya era conocido con anterioridad. Su libro Hijos de la medianoche había sido un gran éxito de lectores y de crítica. Vinieron tras él Vergüenza y Los versos satánicos, más algunas colecciones de ensayos, el libro de cuentos Oriente, Occidente, un recuento de cómo vivió los años en que tuvo que esconderse, más novelas no tan famosas hasta llegar a la última Quijote, en la que de manera poco disimulada viene a dar cuenta de la pervivencia de la novela cervantina.

Las novelas de Rushdie, en especial las tres primeras mencionadas, presentan también sucesos que al lector le cuesta creer; son maravillosas porque se salen de lo real aunque este sea su punto de partida. Es lo que Gabriel García Márquez llamó realismo mágico – término que Rushdie adopta – y que para el escritor angloíndio define la literatura poscolonial, pues expresa una conciencia propia del Tercer Mundo. La literatura poscolonial es la de los desposeídos viene a decirnos, la que cuenta lo que la historia oficial oculta, haciéndose eco de las tesis de la filosofía de la historia de Walter Benjamin. Para contar aquello que no se quiere decir es necesario salirse de la lógica que rige la realidad. Hay que abrir grietas y crear puntos de fuga mediante la imaginación. Este es un uso de la imaginación que sirve tanto para Cervantes como para Rushdie; cierto que en Rushdie hay un elemento político que no está presente (o, al menos, tan presente en Cervantes, pero no hay diferencias esenciales en cuanto a la imaginación desaforada de sus novelas).

Si Cervantes escribió la sátira de la sociedad española en el siglo XVII, Rushdie lo hace con la India y Paquistán del siglo XX. Los sucesos inverosímiles que tienen lugar en Hijos … tienen como intención poner en entredicho la aceptación mansa de la historia de la India. En “Hogares imaginarios” Rushdie reconoce que la novela trata del recuerdo que tiene de la India. La mirada – de cualquier persona, no solo la del escritor – es fragmentaria, incapaz de aprehender el conjunto en su totalidad, a pesar de que su intención fuera la de crear una realidad en cinemascope – en realidad una narración que tuviera un aliento épico –, que, sin duda, consigue gracias al nacimiento de los mil niños la noche en que la India adquiere su estatus de nación independiente, y a la capacidad para conectar los hechos históricos más relevantes con las peripecias de Saleem, el protagonista. Para ello hay que entender la novela no como un género cerrado cuyas características reposan en la gran novela decimonónica que va de Gustave Flaubert a Ivan Turguénev y Henry James, George Eliot, Charles Dickens, Emilia Pardo Bazán, Benito Pérez Galdós, Honoré de Balzac o Thomas Hardy. Las que estos autores escribieron son novelas que contenían algunas de las posibilidades que dicha narración permitía, pero no la única como, también en el siglo XIX demostró Herman Melville con la escritura de Moby-Dick. Rushdie ya sea porque entiende que la novela poscolonial, que en su caso es también posmoderna, no puede ser un calco de la novela europea decimonónica, ya sea porque la lectura del Quijote le impacta – o, quizás, por ambas razones – concibe la novela como un texto experimental – aunque no tanto que para el lector sea un suplicio la lectura – en que ni el narrador ni los personajes permanecen idénticos durante toda la narración. Y donde, por supuesto, los hechos pueden ir más allá de la lógica mundana siempre y cuando, dentro del mundo cerrado que es la novela, sean verosímiles. Esto explica que apueste por la novela como género literario híbrido (sin que termine de definir con exactitud dicha característica).

Vergüenza es una crítica a Paquistán a través de la historia de Omar Khayam, hijo de tres hermanas – aunque solo una estuvo embarazada, las otras compartieron todos los síntomas y etapas –, que se cría en una casa antigua que, da a entender Rushdie, es como una cárcel. Allá vive hasta que se marcha a estudiar. A partir de ese momento, Khayam siente su vida dividida entre el placer y la guerra. No es eso lo más importante sino lo posmoderno con que construye su novela, con un narrador que guía la historia y no deja de comentar los hechos, la importancia que la narración tiene en la sociedad paquistaní, o la historia ausente con la que conviven los países que en un pasado no lejano fueron colonias, la permanente duda de quién es o las metamorfosis que experimentan algunos personajes, como, por ejemplo, Babar quien se convierte en ángel a raíz de su muerte. Vergüenza es, más allá de la crítica política, una novela sobre la narración: lo que significa contar historias, la importancia de su conservación, transmisión y fijación.

Los versos satánicos ofrece al lector una mayor complejidad – casi un retorno en ciertos aspectos a Hijos …– comenzando por la metamorfosis de los personajes en una novela donde las criaturas híbridas son frecuentes. Gibreel Farishta y Saladin Chamcha son actores que, en la primera escena de la novela, caen desde un avión mientras se convierten uno en ángel y otro en demonio. Los versos… tiene una estructura en que la realidad y el sueño se alternan, a veces sin que el lector sepa con seguridad dónde está. Esto hace verosímil el sueño de Gibreel con Mahound, trasunto de Mahoma, y la batalla por la conversión de un lugar llamada Sumisión. Los personajes son dioses corporeizados pero también podrían ser parte de alguna de las películas de Gibreel, pues este es otro nivel de realidad irreal que plantea la novela: dónde está la realidad, si en el mundo, en los sueños o en las fantasías humanas.

Si las aventuras de Gibreel tienen que ver con el recuento ficcional del modo en que el Islam se extendió por la Península Arábiga en sus primeros años, lo que incluye guerras entre clanes, la vida de Saladin es más terrenal, no solo porque busca arreglar su matrimonio; en uno de los episodios acaba transformado en cabra e ingresa en un hospital donde tratan a personas que sufren similar afección.

Desde la ironía posmoderna, que incluye grandes dosis de humor, Rushdie critica el modo en que las personas utilizan la religión para fines espurios. La crítica, en gran medida lograda gracias al humor, es irreverente, aunque nunca arremete contra el dogma sino contra aspectos históricos, viéndolos desde un ángulo nuevo, osado, y satírico pero no hiriente. No es el ataque más grave que haya recibido una religión. Podemos pensar en la quema de iglesias y de sinagogas, en las leyes que, a lo largo de la historia, han coartado la libertad de los creyentes o en la persecución y matanza de estos. Habría que recordar con Bertrand Russell que en una democracia es necesario que la gente aprenda a soportar que ofendan sus sentimientos. Es lo propio de las sociedades donde no hay ni una religión ni un dogma oficial, donde las personas viven sus creencias en la intimidad de sus vidas, por más que esto fastidie a la clerecía. La ausencia de una moral (o religión) oficial es condición indispensable de toda convivencia en las sociedades complejas – que son casi todas las que hoy en día existen. A la moral la sustituye la ley, y a la violencia física el debate de ideas, al que nunca debemos calificar como violencia lingüística, ni filosófica ni argumentativa ni política.

El humor, presente en las novelas de Rushdie, como también lo estaba en el Quijote, en El Lazarillo de Tormes, así como en Ulises o en tantas otras novelas modernas, es un elemento necesario en toda sociedad abierta. En las de tiempos pasados era el modo en que los escritores lograban sortear la censura, y con ella el castigo legal por su atrevimiento. En nuestro tiempo el humor no es ya necesario para eludir las penalizaciones pero sigue siendo un instrumento extraordinario para desmontar las falacias dogmáticas de todos los curillas que merodean y se entrometen en nuestras vidas.

En una sociedad tecnológica – mucho más que científica – el sentido y el uso de la literatura se han perdido. Las novelas han de tener alguna utilidad en esta sociedad. Dicho pragmatismo miope olvida que las novelas, entre otras cosas, pueden ser el espejo en que nos reflejamos, allá donde vemos, a nuestro pesar, las deformidades que nos conforman. Las mejores, y por ello calificamos a sus autores de grandes novelistas, son aquellas que no intentan imponer una tesis ni crean dos bandos sino que muestran con honestidad, aunada con el humor, lo que en esta vida somos, con lo bueno y lo malo de cada uno.