Tradicionalmente, la poesía dedicada al deporte suele consistir en himnos de gloria a los atletas. Así ocurre desde las Odas triunfales de Píndaro, del siglo V antes de Cristo, llenas de apoteosis mitológica, hasta los Vanguardismos de hace cien años, con su exaltación del juego, la velocidad y el músculo. Ejemplo de esto último es la famosa Oda a Platko, de Rafael Alberti, donde un portero de fútbol se eleva a la altura de un héroe de Cantar de Gesta.

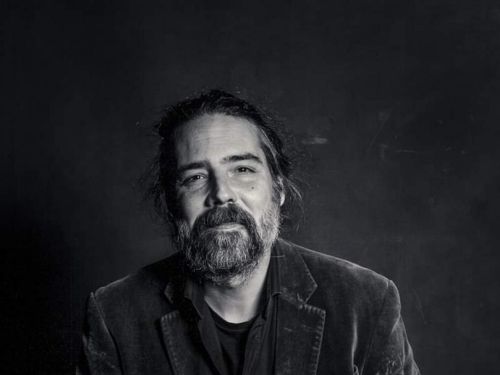

Aunque no ocurre así en Cuenta atrás, el último poemario de José Antonio Conde. La materia es el deporte, sí, concretamente la figura de un boxeador negro norteamericano de mediados del siglo pasado, Sonny Liston, que llegó a campeón mundial de los pesos pesados en 1962, título que perdió en 1964 en los puños de Cassius Clay. Pero, aparte de que el protagonista del libro sea un deportista, nada hay de semejante en Cuenta atrás con el tono habitual de celebración y alegría que suele tener la poesía del deporte, sea la de Alberti o sea la de Píndaro. En primer lugar, el libro no glorifica las victorias de Sonny, sino que hace algo mucho más profundo e interesante, como es presentarnos los sentimientos del protagonista, el fondo de sus pensamientos y emociones, y su evolución a lo largo de su vida, en una especie de biografía lírica. Y en segundo lugar, el tono, lejos de la exaltación, es sombrío y áspero, como corresponde a la durísima vida que Sonny Liston llevó, nacido en el seno de una familia conflictiva, analfabeto, subordinado a la Mafia, relacionado con las drogas y muerto oficialmente de sobredosis, aunque hay quien opina, como el mismo José Antonio Conde, que fue asesinado.

Siendo todo poesía, Cuenta atrás alterna prosa y verso, de forma rigurosa. Las prosas suelen adoptar un tono más descriptivo, como de crónica, a través de la cual podemos seguir la biografía de Liston, centrada en los momentos cruciales de su vida y de su carrera boxística. Pero esto no quiere decir que se trate de una prosa plana o meramente funcional; por el contrario, ofrece grandes dosis de imágenes y metáforas sugerentes. Por ejemplo, ya desde el principio, nos presenta el nacimiento de Sonny en “un hogar confuso en la pobreza, que advierte el látigo y sus pliegues, la mansedumbre y la ira en las grandes plantaciones de algodón de Arkansas” (p. 21). En lugar de una larga descripción de la miseria y el maltrato, se concentra en imágenes breves y desoladas, como “el látigo y sus pliegues”, algo mucho más evocador y mucho más efectivo. Si la poesía consiste en decir lo máximo con el mínimo de palabras, esta es una buena demostración.

Los versos resultan más cargados de lirismo, menos cerca de la crónica y más directamente conmovedores, donde la metáfora actúa acentuando la dureza y la amargura de lo que podríamos llamar la “educación sentimental” de Sonny Liston: “El miedo tiene sus matices, / es anatómico y goyesco. / Se expresa piramidal /cuando Sonny combina los colores; / el azul en las costillas, / un blanco casi transparente / en la mirada, / y un gris plomizo en el mentón” (p. 32).

Para observar la diferencia entre las prosas y los versos, podemos comparar dos poemas sucesivos, referidos al combate que Sonny sostuvo el dos de setiembre de 1953:

La prosa: “En el cincuenta y tres, año en que se modifica la Convención sobre la Esclavitud en la Sede de las Naciones Unidas, Sonny Liston debuta como boxeador profesional; su rival, un púgil decrépito y cansado de insomnios llamado Don Smith. En treinta y tres segundos lo arroja a la lona” (p. 25).

El verso: “Lo suyo es el crochet, / una hostia sin preguntar, / ese párpado que blasfema, / que intuye el vértigo / cuando un violento tragaluz / extiende su cristalería” (p. 26).

Si en prosa hallamos una crónica casi de estilo periodístico, aunque no olvida la imagen sugeridora “cansado de insomnios”, es en el verso donde reina la metáfora que conduce directamente a la emoción. De esta manera, se dosifica perfectamente el lenguaje para unos momentos y otros: para la referencia documental y para la emoción lírica. Este libro viene además después de muchos otros en los que José Antonio Conde ha ido depurando la dicción, en busca de la palabra exacta, de la expresión concentrada que alcanza en un mínimo lingüístico un máximo de significación, lo que, aplicado a un libro como Cuenta atrás, hace, no que veamos, sino que vivamos desde dentro la vida desgraciada de Sonny Liston.

Cuenta atrás: es lo que un árbitro de boxeo hace cuando un púgil cae al ring antes de determinar el KO. Pero también es lo que la vida hizo con Sonny Liston, niño maltratado, matón de la Mafia, adicto al alcohol y las drogas y muerto prematuramente antes de los cuarenta años. Sonny cayó a la lona de la vida nada más nacer y, a través de los poemas, con las referencias de los años, podemos seguir en el libro de José Antonio Conde esa “cuenta atrás”:

10.- Nace Sonny Liston en Sand Slough, Arkansas, en la más extrema pobreza (1932).

9.- Su madre se marcha a St. Louis, Missouri. Sonny se queda abandonado a un padre alcohólico y brutal (1946).

8.- Tras salir de la cárcel en libertad condicional, Sonny debuta como boxeador profesional (1953).

7.- Sonny se relaciona con la Mafia. Problemas con el alcohol y las drogas. Acosado por la policía (1956).

6.- Sonny vence a Julio Mederos por KO técnico (1958).

5.- Sonny arrebata a Floyd Patterson el título mundial de los pesados (1962).

4.- Sonny revalida el título frente a Floyd Patterson (1963).

3.- Sonny pierde el título mundial ante Cassius Clay (1964).

2.- Último combate de Sonny, frente a Chuck Wepner (1970).

1.- Sonny muere por sobredosis (versión oficial), tal vez asesinado (1970).

0.- Es el epitafio: “Charles Sonny Liston (1932-1970)

Un hombre”.

Este es, textualmente, el epitafio, que José Antonio Conde, con buen oficio poético, dejándolo tal cual, lo convierte en verso, integrándolo en un poema: “Inhóspita / y oculta entre la maleza, / una lápida atraviesa la memoria” (p. 55).

Sonny Liston está considerado uno de los diez mejores pesos pesados de la historia. Píndaro habría escrito varias odas triunfales. Alberti habría celebrado su combate contra Floyd Patterson. José Antonio Conde ha preferido hacer poesía con su vida, una poesía dura y descarnada, áspera y cruel, donde la metáfora sirve para castigarnos el hígado. Si es cierto que la materia de Cuenta atrás es el deporte, propiamente el libro no tiene tema deportivo: su tema es la destrucción de un hombre. Estamos ante un libro de crítica social, de denuncia de la sociedad capitalista, de cómo una persona es convertida en mercancía, cómo un muchacho pobre y marginado es utilizado sin escrúpulos por la industria del espectáculo, para deshacerse de él cuando ya se ha convertido en una piltrafa.

Al hilo de Cuenta atrás, podemos recordar casos que han ocurrido en el mismo boxeo en España: Urtain, que acabó arruinado, suicidándose al tirarse por un balcón. Perico Fernández, tan querido en Aragón, hecho al final un guiñapo y muerto en un centro siquiátrico. Poli Díaz, el “Potro de Vallecas”, que aún vive, o más bien malvive, luchando contra la droga y la marginalidad a la que se vio abocado. Son ejemplos nuestros de lo mismo: de cómo esta sociedad implacable con los de abajo devora y destruye a esos trágicos muñecos que ella misma ha producido. Cuenta atrás: un libro muy recomendable para leer, releer y meditar profundamente su mensaje.

José Antonio Conde, Cuenta atrás, Zaragoza, Los libros del Gato Negro, 2020.