EL ARTISTA CONTEMPORÁNEO ESPAÑOL MÁS INTERNACIONAL ASEGURA QUE “MI VOLUNTAD HA SIDO SIEMPRE LA DE CREAR PUENTES, ENTRE PERSONAS, ENTRE CULTURAS, ENTRE ÉPOCAS”

UNA DE NUESTRAS MEJORES ESCRITORAS ACTUALES LO TIENE CLARO: “MI VIDA, SIN LA LITERATURA, NO HUBIERA SIDO VIDA”

JAUME PLENSA ES TAMBIÉN EL ILUSTRADOR DE ESTE NÚMERO DE TURIA

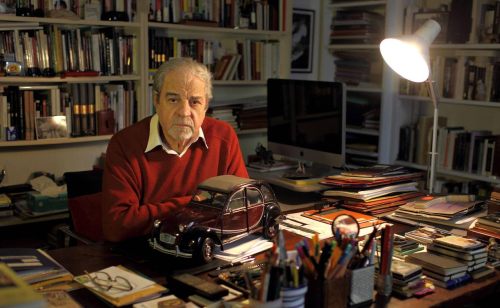

Los lectores del nuevo número de la revista TURIA, que se distribuye este mes de junio, podrán disfrutar de dos entrevistas a fondo con protagonistas de indiscutible atractivo: Jaume Plensa y Carme Riera. Sin duda, y si tenemos en cuenta la proyección y el reconocimiento que su obra ha obtenido en diversos países, resulta indiscutible afirmar que Plensa es hoy uno de nuestros artistas contemporáneos más apreciados a nivel internacional. Su trabajo escultórico en el espacio público ha obtenido una valoración muy positiva, tanto a nivel popular como de la crítica. Valgan como ejemplos de ese notorio aprecio colectivo dos obras tan icónicas y reconocibles como la “Crown Fountain” de Chicago o la escultura denominada “Julia”, en la madrileña plaza de Colón. De ahí que, en la conversación exclusiva que publica TURIA y que ha realizado el periodista cultural Javier Díaz-Guardiola, este creador de proyección global declare: “Mi voluntad ha sido siempre la de crear puentes, entre personas, entre culturas, entre épocas”. Por eso, con su labor, siempre ha intentado demostrar la tesis que atraviesa toda su fértil trayectoria: “el arte tiene una capacidad enorme de regeneración y de futuro”.

Leer más