Con motivo de la publicación de una nueva edición bilingüe de “A room for one’s own” de Virginia Woolf con el título de “Un cuarto para ella sola”, con traducción, introducción y notas de Enrique Girón y Andrés Arenas (Editorial Langre, 2022), hemos preguntado a una serie de destacadas escritoras españolas acerca del significado y la transcendencia de esta obra:

1. ¿Qué significa para ti el concepto de "una habitación propia"?

2. ¿Cuál es, a tu juicio, el legado de este ensayo de Virginia Woolf hoy en día?

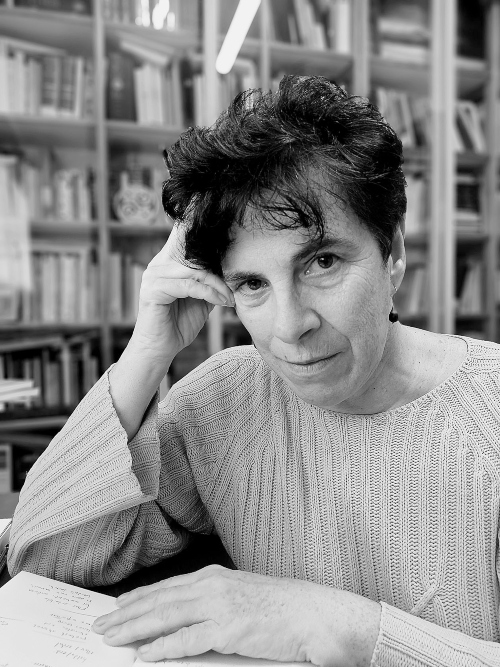

LAURA CASIELLES (Pola de Siero, Asturias, 1986) es poeta y periodista. Es autora de los libros Soldado que huye (2008), Los idiomas comunes (XIII Premio de Poesía Joven Antonio Carvajal y Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández en 2011), Las señales que hacemos en los mapas (2014) y Breve historia de algunas cosas (2017). Licenciada en Periodismo y en Filosofía, tiene un máster en estudios árabes e islámicos contemporáneos, y en su doctorado se ha especializado en la memoria de la colonización española en Marruecos y el Sáhara Occidental. En este campo ha publicado la investigación Los cantos inolvidables. Souffles: una revista marroquí de poesía y política entre el colonialismo y los años de plomo (2018) y dirigido el documental web Provincia 53. Memorias cruzadas del Sáhara Occidental. Como traductora del francés ha publicado la antología del poeta marroquí Abdellatif Laâbi Desde la otra orilla (2017). En los últimos años se ha dedicado también a la comunicación política. En la actualidad colabora con diversos medios y proyectos, y está especialmente vinculada a la revista La Marea, en la que escribe habitualmente y co-coordina la sección de cultura.

1. Para mí es un concepto que tiene un significado muy explícito y material: no se puede escribir, ni dedicarse a ningún otro arte, si no se tiene un espacio personal, no solo en términos físicos, sino también de disposición: un tiempo no dedicado a las labores productivas y reproductivas, unas condiciones de vida dignas, en definitiva, la posibilidad de cerrar la puerta a las obligaciones de la cotidianeidad y centrarse en la labor creativa de modo suficientemente intenso. Virginia señaló cómo eso había sido particularmente difícil para las mujeres, que jamás podían cerrar la puerta de una habitación porque toda la casa era su responsabilidad, y todo el tiempo, tiempo dedicado al cuidado de las demás personas. Pero el concepto se estira: podemos aplicarlo también en términos de clase, de origen cultural, de situación vital. Históricamente, muy poca gente ha tenido una habitación propia destinada al trabajo creativo: solo un puñado de hombres blancos y con dinero. No parece casual que sean ellos los que constituyen el 90% de un canon que se nos ha vendido como medido por la excelencia, sin prestar atención a todo esto.

2. Sigue muy vigente, sigue siéndonos muy útil para pensar. Por un lado, pese a los muchos avances en materia de igualdad, ¿no sigue siendo cierto que las mujeres tienen más difícil que los varones cerrar la puerta de su estudio para ponerse a trabajar en sus obras? En este ámbito como en todos, la conciliación es más difícil para nosotras, por muchos patrones heredados cuya deconstrucción lleva mucho tiempo y mucho trabajo. Por otro lado, el concepto se sigue extendiendo y se puede aplicar de nuevas maneras. Además de ser útil también para pensar en otras discriminaciones, como decíamos en la pregunta anterior, las nuevas formas de precariedad renuevan la pregunta: ¿Quién tiene hoy un cuarto propio, en casas diminutas y carísimas como las que habitamos? ¿Cómo se cierra la puerta a las distracciones cuando la labor de escritura se tiene que combinar con infinidad de pequeños trabajos de supervivencia? ¿Qué podemos crear en un mundo acelerado y voraz que rara vez deja ocasión para construir un espacio, un tiempo personal seguro, sereno y fértil para el pensamiento y la belleza?

RAQUEL FERNÁNDEZ MENÉNDEZ (Salas, Asturias, 1993). Poeta e investigadora. Doctora en Género y Diversidad (mención internacional) por la Universidad de Oviedo. Sus líneas de investigación se centran en las relaciones entre género y autoría en la cultura española contemporánea. Como poeta, ha publicado, entre otros, El llibru póstumu de Sherezade (Premio Nené Losada y Premio al meyor llibru n'asturianu del 2017 de la Tertulia Malory).

1. Una habitación propia es un lugar físico o simbólico en el que las mujeres cuentan con los recursos materiales necesarios para leer, escribir y llevar a cabo cualquier otra actividad creativa.

2. La obra de Virginia Woolf cuenta aún con una gran vigencia y sigue suscitando un acalorado debate en torno a la pertinencia o no de defender que, para escribir, sea necesario tener un cuarto propio. ¿Acaso no es posible escribir desde otros lugares: una cocina, el sofá de un pequeño apartamento, una sala de lactancia, un hospital? Por otra parte, el que Remedio Zafra haya llamado la atención sobre los "cuartos propios conectados" (a Internet) nos ha hecho pensar sobre nuestra relación con la cultura en red y la importancia para el feminismo y las alianzas entre las creadoras culturales. Por último, el aislamiento y el cierre de los lugares públicos para la escritura y estudio -bibliotecas, salas de estudio, cafés– a raíz de la crisis sanitaria ha dotado de una nueva significación a la noción de habitación propia, subrayando su relevancia en lo que concierne a la creación cultural de las mujeres.

OLGA MERINO (Barcelona, 1965). Novelista y docente. Licenciada en Ciencias de la Información (Universidad Autónoma de Barcelona) y máster en Latin American Studies (University of London). Ha vivido en Londres y en Moscú, en esta última ciudad como corresponsal de El Periódico de Catalunya durante la transición del comunismo a la economía de mercado. Ha publicado las novelas: Cenizas Rojas (Ediciones B, 1999), Espuelas de papel (Alfaguara, 2004), Perros que ladran en el sótano (Alfaguara, 2012) y La forastera (Alfaguara, 2020). Traducciones al italiano, neerlandés, inglés, chino, árabe, griego y francés. En 2006, obtuvo el X Premio Mario Vargas Llosa NH de Relatos por el cuento “Las normas son las normas”, ambientado en la guerra de Crimea. Actualmente es columnista de El Periódico y profesora en la Escuela de Escritura del Ateneu Barcelonès.

1. Recuerdo haber leído Una habitación propia a los 27 años, y que me iluminó la cabeza la claridad y contundencia de su mensaje: “Una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas”. Con el paso de los días, no obstante, fue quedándome la sensación de que Virginia Woolf escribía desde una posición privilegiada, de quien puede permitirse pasar una tarde entera en el Museo Británico, pasear por Bloomsbury, divagar, escribir… ¿Cómo podía obtener una mujer 500 libras anuales en 1929? ¿Trabajando de costurera?, ¿en la fábrica?, ¿de criada? Es un ensayo brillantísimo, como lo era ella, pero le falta, creo, la perspectiva de clase social. El factor socioeconómico. En este sentido, me pareció muy acertada y reveladora la novela de Alicia Giménez Bartlett Una habitación ajena (1997), donde la autora da voz a Nelly Boxall, quien trabajo durante veinte años como cocinera y criada en casa de los Woolf. Ella ni siquiera tiene una habitación. Duerme en el desván, con otra chica de servicio

2. El ensayo sigue pareciéndome muy vigente. Porque es un clásico. Y porque señala la absoluta necesidad de independencia económica para las mujeres. No solo para la creación artística; también para la vida, para la libertad.

SARA MESA (Madrid, 1976). Estudió Periodismo y Filología Hispánica; posteriormente trabajó como funcionaria. Si bien se inició en la poesía con Este jilguero agenda (2007, Premio de Poesía Miguel Hernández), es ante todo una narradora. Ha publicado tres libros de relatos: La sobriedad del galápago (2008), No es fácil ser verde (2009) y Mala letra (2016). Y seis novelas: El trepanador de cerebros (2010), Un incendio invisible (2011), Cuatro por cuatro (2013, Finalista del Premio Herralde), Cicatriz (2015, Premio Ojo Crítico de Narrativa), Cara de pan (2018) y Un amor (2020). También es autora del ensayo Silencio administrativo (2019).

1. Para mí, la habitación propia no es solo un espacio físico. Es, sobre todo, un concepto mental, y tiene que ver la independencia económica, la libertad, la defensa del espacio propio, soledad y tiempo para escribir. Casi “ná”.

2. El ensayo sigue vigente y de hecho se han publicado nuevas ediciones para hacerlo accesible a nuevas generaciones. Me consta que chicas jóvenes lo leen. El legado tiene que ver sobre todo con una idea central en Woolf: el dinero. Las mujeres no deben depender económicamente de los hombres. Esta idea parece ya asumida, pero todavía hay que insistir en ella, sobre todo en épocas de crisis económica.

ROSA MONTERO (Madrid, 1951). Escritora y periodista. Estudió Periodismo y Psicología y desde finales de 1976 trabaja de manera exclusiva para el diario El País, en el que fue redactora jefa del suplemento dominical durante 1980-1981. Ha publicado numerosas novelas (las más recientes son Los tiempos del odio y La buena suerte) con las que ha obtenido algunos de los premios más importantes nacionales e internacionales. También ha publicado el libro de relatos Amantes y enemigos y dos ensayos biográficos, Historias de mujeres y Pasiones, así como cuentos para niños y recopilaciones de entrevistas y artículos. Su obra está traducida a más de veinte idiomas, es Doctora Honoris Causa por la Universidad de Puerto Rico y Premio Internacional Columnistas del Mundo 2014. En 2017 fue galardonada con el Premio Nacional de las Letras.

1. Una habitación propia hoy para mí significa más que una habitación propia para escribir. Y para ella también, claro, significaba mucho más. Significa el espacio propio en tu vida que dediques a la escritura y que dediques a tu propio deseo. Es decir, creo que una de las cosas en las que todavía no hemos acabado de superar el sexismo en el que también nos educan a nosotras porque el sexismo, el machismo, es una ideología en la que nos educan a hombres y mujeres y todos tenemos que librarnos de ella. Y uno de los rincones más difíciles para liberarse para las mujeres es el hecho de respetar el propio deseo, de poner el propio deseo en un lugar de preeminencia, porque las mujeres viven tradicionalmente en el deseo de los otros, siempre potencian, pasan por delante el deseo de los padres, de los novios, de los maridos, de los hijos, de todo el mundo… Escribir, pongamos, concretamente, el deseo de escribir. Bueno, siempre… he encontrado a tantas chicas, empezando a escribir, que hablan como si fuera un hobby… “bueno, sí, es que escribo cositas” … ¿Cómo que escribo cositas? No hay tíos que digan “escribo cositas”, ¿no? Entonces, respetar tu propio deseo y colocarlo en un lugar de preeminencia en tu vida, eso es la habitación propia, esa es la habitación propia. Y esa es la que es verdaderamente difícil de tener.

2. Y el legado de este ensayo de Virginia Woolf pues sobre todo es que acuñó, digamos, esa idea que es tan perfectamente elocuente y tan plástica y tan, tan, tan formativa de nuestra mirada sobre el mundo. O sea que creo que fue […] Tenía una gran cabeza. Virginia Woolf era una mujer con una capacidad intelectual muy importante. Entonces, poder concretar, poner el dedo en la llaga de esto que estoy diciendo, en ese espacio propio que nos falta tanto y que es un espacio interior. Por eso creo que hizo que pudiéramos conseguirlo de una manera más fácil o por lo menos nombrar nos permite conocer lo que somos, lo que no somos, lo que nos falta. Nombrar las cosas nos permite ser dueñas de ellas, de alguna manera. Así que, bueno, le debemos, desde luego que le debemos mucho.

SARA R. GALLARDO (Ponferrada, León, 1989). Poeta e investigadora. Doctora en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid, con una tesis titulada La construcción de la(s) subjetividad(es) en la autonovela familiar contemporánea: escritura, memoria y cuerpo en la literatura en español. Ha publicado los libros de poemas Epidermia, Berlín no se acaba en un círculo y ex vivo. Escribe asiduamente en Pikara Magazine. Actualmente es investigadora posdoctoral gracias a las ayudas Margarita Salas en la Universidad de Münster.

1. Para mí, la habitación propia hoy en día no tiene tanto que ver con la libertad individual, ya rebatida y creo que superada por movimientos culturales y filosóficos posteriores, sino con la capacidad de articular un discurso emancipador desde la precariedad que nos atraviesa a muchas mujeres creadoras o escritoras. Entender que el lugar que ocupamos no es propio, sino que es interrelacional: gracias a otras y otros estamos donde estamos (recomiendo mucho Ella pisó la luna. Ellas pisaron la luna de Belén Gopegui, en este sentido). Reivindicar el valor material de nuestro trabajo (defender la profesionalidad de nuestros quehaceres artísticos y la obligación de cobrar por ellos) y, por último, entender que la habitación propia nunca va a poder existir sin el trabajo de cuidados (propios y ajenos): solo desde ahí esa habitación podrá ser un espacio de resistencia donde quepan otras muchas con menos voz y menos espacio.

2. Uno de los mayores legados de Una habitación propia es la lectura feminista con que se dotó a este texto y, más específicamente, la lectura materialista con perspectiva de género. Esto es, creo que entender la libertad individual en el mundo actual (o desde principios del siglo XX) como una independencia económica puede que no parezca muy revolucionario, pero lo es: ataca directamente a una de las causas principales de la no emancipación de las mujeres frente a sus padres y maridos. Pocas veces se analiza el campo literario desde el materialismo y, cuando se hace, muchos de sus artefactos simbólicos quedan desactivados (p. ej.: el canon).

MARTA SANZ (Madrid, 1967). Escritora, ensayista y docente. Doctora en Literatura Española por la Universidad Complutense de Madrid. Autora de una amplia y muy reconocida obra narrativa compuesta por quince novelas (las más recientes pequeñas mujeres rojas y Parte de mí), ha escrito también poesía y ensayo. Figura clave en la narrativa española contemporánea, colabora asiduamente en prensa.

1/2. El cuarto propio es tiempo. Tiempo para concentrarte en una escritura exigente e intrépida que pide continuidad. El tiempo es un capital que se identifica con el dinero y con una autonomía respecto al padre, al esposo, al patrón, pero también con la liberación de las cargas culturales que feminizan sistemáticamente los cuidados: si la sociedad te obliga a cuidarte para resultar agradable y a la vez te obliga a que cuides de los demás, te impone una ética del sacrificio para los otros que es incompatible con la escritura, El cuarto propio es liberarte de la mala conciencia por no cuidar de tu padre enfermo. El cuarto propio es poder decidir si lo cuidas o no sin que la sociedad te juzgue colocándote el sambenito de ser una mujer egoísta. El cuarto propio es esa rebeldía. El cuarto propio es la conciencia de que para poseerlo hay que pagarlo: las pobres carecen de cuarto propio y de niñeras que cuiden de su prole mientras ellas escriben. Por eso hay menos mujeres escritoras y con una obra más pequeña. Porque la realidad nos coloca en el lugar de la doble dificultad y el cansancio redoblado.

ALMUDENA VIDORRETA (Zaragoza, 1986). Poeta y profesora. Su último libro de poemas fue Nueva York sin querer (La Bella Varsovia, 2017), y recientemente vio la luz una edición ahora ilustrada del primero, Algunos hombres insaciables (Universitat de Lleida, 2021), que incluye traducciones al inglés y al catalán. Doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza y en Literatura Latinoamericana por la Universidad de la Ciudad de Nueva York, ha desarrollado su carrera docente e investigadora en instituciones norteamericanas (CUNY, Fordham University, Haverford College o el Instituto Cervantes de Manhattan, entra otras) y españolas (Universidad de Zaragoza y Universidad Internacional de la Rioja). Es autora de estudios como Teatro, poder e imprenta en la Cerdeña española (New York, IDEA, 2021).

1.Para mí, ese ensayo supuso el descubrimiento de su autora. Y, con ella, la búsqueda de una genealogía de escritoras, como poeta y como estudiosa, que sigue hasta nuestros días. En esta obsesión por la pervivencia del influjo literario, jugué a convertirla en personaje dentro de un poema de Algunos hombres insaciables (Aqua, 2009; ahora reeditado por la Universitat de Lleida, 2021), como mito de una suerte de sacrificio, junto a la Ofelia de Shakespeare. Pensar en encarnación o reencarnación, en imágenes inconexas que adquieren un sentido y, sobre todo, en el género y su importancia.

2.El sintagma que le da título se ha convertido en un lugar común del pensamiento universal contemporáneo y de la lucha feminista. Ese ensayo sigue siendo imprescindible en su feliz expresión de aquello de “que una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas”, y sea la escritura de novelas el pseudónimo contaminado de una faceta cualquiera del intelecto. Se trata de los pilares básicos de la libertad de expresión y la conciencia de la propia entidad, de la existencia de un cuerpo que ocupa un lugar por sí mismo en el mundo, en el estrado o en los fogones. Y, además, una expresión temprana (no tanto) de la brecha salarial, de la conciencia de grupo, de los estereotipos literarios, y la necesidad de revisitar y renombrar a las musas. Es una carta de presentación de lo que significa ser escritora, ser poeta, ser actriz o pintora.