Vicente Rojo —pintor y escultor, genio de las artes plásticas, maestro en el diseño y la edición de libros, revistas, periódicos y suplementos literarios— escribió: «crear zonas de sombra y duda es lo que da sentido al arte».

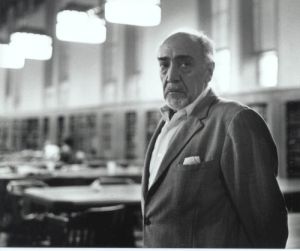

La impronta de Vicente Rojo (Barcelona, 1932) en soportes de papel es innumerable: ese niño que, todavía en su ciudad natal, trataba de dibujar caballos, que jamás abandonó los lápices y muy pronto añadió plumas y pinceles, a los que se han sumado todo tipo de herramientas y técnicas, ha compartido su talento y entusiasmo con miles, cientos de miles de personas, según el caso: entre muchos otros proyectos plásticos, que en 1991 le merecieron el Premio Nacional de Ciencias y Artes de México, diseñó el diario La Jornada y el primer Plural. Rojo fue director artístico de México en la Cultura, La Cultura en México, Artes de México, la Revista de la Universidad, los Cuadernos de Bellas Artes y Diálogos, entre otras publicaciones.

Fundador y codirector de Ediciones Era —que en 2020 cumplió sus primeras seis décadas de vida fructífera—, es hasta la fecha un apasionado confeso del papel en tanto soporte esencial del gesto de reproducir —y con ello aumentar— la realidad.

A lo largo de su carrera de pintor y escultor Rojo ha realizado múltiples exposiciones individuales y ha participado, en todo el mundo, en diversas muestras colectivas.

Sònia Hernández —escritora nacida en Terrassa en 1976— y yo charlamos sobre El hombre que se creía Vicente Rojo, publicado por Acantilado. Le pregunté:

— ¿Cómo influyó tu lectura de Diario abierto —libro excepcional del artista— en la escritura de El hombre que se creía Vicente Rojo?

— Tuve el privilegio de conocer a Vicente Rojo durante una de sus visitas a Barcelona. Cuando cayó en mis manos Diario abierto, publicado por Ediciones Era, fue un verdadero deslumbramiento. Al leer sus textos tuve otra mirada. Me enseñó a ver y entonces pude conocer el valor del equilibrio, la conexión con una esencia muy antigua, el poder de la imaginación.

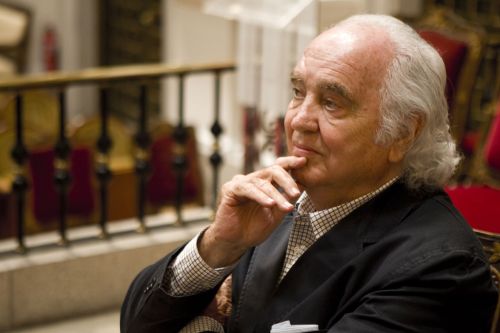

Rojo me ha recibido en su estudio en Coyoacán para conversar sobre su trabajo. Se ha dicho que Rojo «pinta la escritura» y «escribe la pintura». A la vez defiende el espacio de la plástica como un refugio: lo considera el último reducto de la libertad individual. Su trabajo abarca distintos medios como pintura, libros de artista, ilustración, grabado y escultura, una multitud de series pictóricas y escultóricas desarrolladas durante décadas. «He tratado de hacer una suerte de geometría, respetada por un lado y enriquecida por otro, sometida a nuevas pruebas visuales», asevera.

El recinto, iluminado en su totalidad, revela pistas de las piezas que han compuesto diversas muestras. Hay rastros de su quehacer sobre sus mesas de trabajo, algunas esculturas colocadas en estantes, diversos objetos pertenecientes a su obra esparcidos por todo el lugar. Nacido el 15 de marzo de 1932 en Barcelona, Rojo viste una camisa vino, un suéter azul, pantalones de pana gris, zapatos negros y un gorro de lana: su vestimenta le da un aire de Hemingway. Charlamos sobre las series que ha realizado desde 1952. Aproximaciones, Señales, Negaciones, Recuerdos, México bajo la lluvia, Escenarios, Escrituras.

Ha pasado su vida tratando de imaginar que siempre está comenzando. Extrapolo la idea de levantamiento de Georges Didi-Huberman a los terrenos de la creación de Vicente Rojo: el arte «es un gesto sin fin, recomenzado sin cesar, tan soberano como lo puedan ser el propio deseo o esta pulsión, este “impulso de libertad”». Nos dirigimos al jardín del estudio —que alberga esculturas de gran formato del artista—, al que casi nunca sale y que observa a través de gigantescos ventanales.

Vicente Rojo —diseñador de la famosa portada blanca con rectángulos azules ochavados y la E invertida en la soledad de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez— concibe a la geometría como un lenguaje. Intuyo que piensa en el hombre occidental y la geometría, «cuyo rigor, figuras y lenguaje están presentes desde hace casi tres milenios en nuestros pensamientos, el espacio del mundo y la naturaleza de las cosas». Comprende así el movimiento del universo, de las estrellas. Rojo y yo nos levantamos de nuestros asientos y me muestra una serie de lienzos perfectamente cuadrados, que reposan en un área del estudio de techos altísimos. El denominador común de la obra de Rojo es la idea de que la imaginación —o asimilación inmediata de las posibilidades de las cosas— es infinita.

«Paz y yo explorábamos los vínculos entre la obra plástica y la palabra escrita»

— ¿Cuáles son las características de tu sistema creativo?

— Cuando pinto siempre lo hago sobre doce o quince telas al mismo tiempo, para que cada una de ellas tenga un principio; pero los finales se van combinando. No me puedo concentrar en una sola pieza, tengo que tener un margen amplio.

— ¿Cómo percibes el vínculo entre artes plásticas y literatura?

— Las formas inaugurales de mis cuadros se van transfigurando, de manera que, frecuentemente, los puntos de partida, al igual que los personajes de una ficción, se modifican.

— Tu vocación se reveló de manera precoz.

— Se manifestó, lo he dicho en diversas ocasiones, por una obsesiva necesidad de tener en las manos todo tipo de materiales: lápices de colores, papeles, tijeras, pegamento —premura que persiste hasta hoy; a veces creo no haber superado la infancia—. Así intenté imaginar una obra como pintor, como escultor. He aseverado que mis manos me representan desde la infancia: ellas simbolizan toda mi relación con el mundo.

— Desde tu llegada a México en 1949, después de huir de la España franquista, te convertiste, según Amanda de la Garza y Cuauhtémoc Medina en su ensayo «Escrito / Pintado. Vicente Rojo como agente múltiple», en «un triple agente de la cultura mexicana».

— Así ocurrió. Me absorbieron el diseño gráfico, la edición y la pintura. Todo resultaba meditabundo y ponderado, a la vez se convertía en algo impetuoso. Las tres vertientes convergían en un punto irrefrenable. Desde lo apacible hasta lo indómito, exploré sin cesar las tres vetas mencionadas de mi quehacer artístico.

— En 1968 creaste Artefacto. Se trataba de un ejercicio de apropiación de un exhibidor comercial de libros en el que sustituiste los volúmenes impresos con cuadros manipulables. Exhibiste Artefacto en la Galería Juan Martín en 1969. ¿Cómo fue la experiencia?

— Grata. Los espectadores y lectores tomaban los libros-cuadros con la mano para contemplarlos de cerca y manipularlos. La experiencia táctil distorsionaba el acercamiento visual a la pieza o piezas. Tocaban los libros-cuadros como si de volúmenes reales se hubiese tratado. Buscaba una nueva experiencia estética.

— En 1967 te enteraste de que Octavio Paz preparaba un estudio sobre Marcel Duchamp, cuyo adelanto se iba a publicar en la Revista de Bellas Artes. Vía correo le propusiste a Paz, embajador de México en la India, editar el texto en un libro de artista. ¿Qué destacas de la colaboración entre ambos en Marcel Duchamp: libro maleta, publicado por Ediciones Era en 1968?

— El proyecto creció. Concebí un objeto pensado como un libro-maleta a la manera de Marcel Duchamp, inserto en una caja con una cubierta en forma de un tablero de ajedrez. Paz quedó sumamente satisfecho con el resultado. Me escribió inmediatamente para comunicarme que Duchamp estaría encantado. Mientras se gestaba el libro-maleta, Paz y yo explorábamos los vínculos entre la obra plástica y la palabra escrita.

— En 1968 también publicaste Discos visuales en Ediciones Era con Octavio Paz. Destacaste el carácter lúdico de la pieza, que contiene los poemas «Concorde», «Juventud», «Pasaje» y «Aspa».

— En marzo de 1968 Octavio Paz, desde la India, me propuso el proyecto de realizar Discos visuales, una manera de poesía en movimiento. Paz pensaba en el objeto poético como una creación operable con las manos, como una aportación cinética a la poesía: el lector movería un objeto como un juguete. Paz había concebido los Discos visuales, que permitirían que los cuatro poemas mutaran, basado en una pieza de promoción de la línea aérea Trans World Airlines. El movimiento era esencial. Se trataba de la experimentación poética de Paz.

«Texto e imagen cohabitan los mismos espacios mentales en una vasta gama de correspondencias y complicidades»

— Los investigadores Amanda de la Garza y Cuauhtémoc Medina sugieren que tus libros de artista se cuestionan desde un ángulo particular: «qué es un libro» y «qué puede ser un libro». ¿Qué responderías?

— El libro ha sido, es y será —siempre— un objeto sensible.

— Has colaborado con Alfonso Alegre Heitzmann, María Baranda, Alberto Blanco, Coral Bracho, Rafael-José Díaz, Olvido García Valdés, Hugo Hiriart, David Huerta, Bárbara Jacobs, Arnoldo Kraus, Miguel León Portilla, Pura López Colomé, Carlos Monsiváis, Jaime Moreno Villareal, Álvaro Mutis, José Emilio Pacheco, Fernando del Paso, Octavio Paz, Andrés Sánchez Robayna, Francisco Serrano, José-Miguel Ullán, Nicanor Vélez, Enrique Vila-Matas y Juan Villoro, entre otros autores, como Joseph de Acosta (Medina del Campo, 1539-Salamanca, 1600), autor de Historia natural y moral de las Indias (1590), cuyo capítulo XXIV del libro tercero, «De los volcanes o bocas de fuego», te cautivó. ¿De qué manera distingues los nexos literarios suscitados en tu quehacer artístico?

— No existe una correspondencia particular o plenamente determinada entre las imágenes visuales que yo genero y las creaciones textuales de todos los autores que mencionas. Pero evidentemente hay múltiples vasos comunicantes entre los dos planos creativos: el de la plástica y el de la escritura. El trabajo con cada uno de ellos ha sido siempre distinto, pero ha resultado igualmente enriquecedor. El poeta vallisoletano Miguel Casado lo comprendió muy bien. Escribió que mi obra evita fungir como ilustración de un texto, elude siempre la traducción visual de lo escrito. En este ejercicio de absoluta independencia yo no ilustro los textos ni éstos explican la imagen. Texto e imagen cohabitan los mismos espacios mentales en una vasta gama de correspondencias y complicidades.

— Las llamas obras compartidas.

— Exactamente. Colaboramos en la creación de un corpus literario-artístico.

«León-Portilla fue la persona que más se aproximó —desde la profunda erudición y la sensibilidad más refinada— a las complejidades del pensamiento y de las ideas del universo náhuatl»

— «La tinta negra y roja es expresión del género de los difrasismos o vocablos pareados, muy abundantes en náhuatl, que metafóricamente connotan determinadas ideas y objetos. En este caso el señalamiento se dirige a los libros —los códices indígenas con pinturas y signos glíficos— y también a las pinturas mismas que cubrían muros en los templos, palacios y escuelas», escribió Miguel León-Portilla. Coral Bracho y Marcelo Uribe aseveran que en La tinta negra y roja. Antología de poesía náhuatl Miguel León-Portilla y tú ofrecieron una idea de la sensibilidad poética que permeaba la mirada de los nahuas. ¿Cuál fue el origen del proyecto?

— Le propuse a Miguel León-Portilla reunir un conjunto de composiciones de la antigua tradición en náhuatl, traducidas por él al español, con una nueva serie de pinturas. Los poemas son de los antiguos nahuas. Así nos acercamos a la poesía náhuatl, traducida por él y pintada por mí. León-Portilla fue la persona que más se aproximó —desde la profunda erudición y la sensibilidad más refinada— a las complejidades del pensamiento y de las ideas del universo náhuatl. Penetró ese mundo como nadie lo ha sabido hacer hasta el día de hoy.

— ¿Cómo fue el desarrollo del lenguaje visual utilizado en La tinta negra y roja con Miguel León-Portilla?

— Alguna vez escribí que en realidad me hubiera gustado ser un anónimo iluminador de manuscritos románicos, aislado en alguna lejana montaña europea, o un tlacuilo dibujante y escritor —que en esa época eran lo mismo— de códices prehispánicos, oculto en la selva o en los llanos del territorio que más tarde se llamaría México. Ese es el origen del lenguaje visual utilizado en La tinta negra y roja. Me sentí como un dibujante y escritor de códices.

— En «Ordenar, destruir» Sergio Pitol evocó dos grandes dípticos llamados Códices. En el primero rige la perturbación. En el segundo Códice la armonía se ha recuperado. «Pero la paz recuperada dista mucho de ser la de los sepulcros. Rojo, el demiurgo, puede sentirse satisfecho. Sigue existiendo un ritmo. De la luz y el color se desprende una vibración precisa y delicada».

— Los Códices destacados por Sergio Pitol contienen un sinnúmero de elementos pictóricos que permiten una lectura similar a la que propician los fascinantes códices prehispánicos.

«Cuando Cardoza y Aragón contempló mi obra recurrió a Apollinaire para describir mi quehacer artístico»

— «La veta que Rojo explora está hecha de armonías intuitivas o calculadas por sensibilidad para principios de las estructuras abstractas —proporciones, ritmos, contrastes—: unidad y equilibrio. La forma conquista plena autonomía y más que lo original, lo originario», escribió Luis Cardoza y Aragón en Pintura contemporánea de México. ¿Cómo recuerdas a Cardoza y Aragón?

— Fue un hombre muy perspicaz. Luis Cardoza y Aragón afirmó que la poesía es la única prueba concreta de la existencia del hombre. Cuando Cardoza y Aragón contempló mi obra recurrió a Apollinaire para describir mi quehacer artístico: me dijo y posteriormente escribió —cito de memoria— que yo pinto conjuntos con elementos nuevos nunca tomados de la realidad visual, sino creados completamente por mí y dotados de poderosa realidad.

«La lluvia y los volcanes son disímiles pero nunca son excluyentes»

— Has abordado naturalezas diferentes: la lluvia y los volcanes. ¿Cómo distingues las series dedicadas a ambos fenómenos?

— La lluvia y los volcanes son disímiles pero nunca son excluyentes.

— En tus Volcanes convergen distintas perspectivas. ¿Qué te atrae de ellos?

— Los volcanes tienen una imagen sumamente atractiva. Resultan siempre contradictorios porque son muy bellos pero a la vez pueden causar mucho dolor tras una erupción catastrófica.

— ¿Cuál es el origen de la serie México bajo la lluvia, en la que percibo unidad y equilibrio, palabras utilizadas previamente por Cardoza y Aragón?

— Tiene su origen en un viaje a Tonantzintla. Acompañé a Miguel Prieto al Observatorio a pintar un mural. Es el recinto donde el astrónomo Guillermo Haro descubría estrellas Novas. Desde la colina se veía el valle de Cholula y vi dos lluvias: una a la izquierda del valle y otra a la derecha. Nunca había visto dos lluvias simultáneamente. Veía que ambas avanzaban y retrocedían. Quedé estupefacto. Realicé notas en 1964, pero comencé a pintar la serie en París en 1980.

«En el sueño me convierto en un niño»

— El gesto sin fin del arte se manifiesta también de manera onírica. Abordas la vida secreta de los sueños. Tienes uno recurrente que sucede en un extraordinario y remoto escenario cercano al mar. ¿Cómo es el sueño?

— En el sueño me convierto en un niño. Es de gran intensidad visual. Constituye una parte de los escenarios que, como un murmullo constante, atesoro en mi memoria.

«Percibo, sin duda, los dos volúmenes —Diario abierto y Puntos suspensivos— como una forma de constancia de vida»

— «Sólo perdura lo esencial», escribiste en Diario abierto. En ese libro maravilloso abundan las frases aforísticas.

— Otros destacados son: «Estoy lejos de conseguir la imagen que persigo» y «crear zonas de sombra y duda es lo que da sentido al arte». Esas frases casi aforísticas funcionan también en Puntos suspensivos. Escenas de un autorretrato, la automonografía de 432 páginas en las que se despliegan múltiples imágenes de mi trabajo en pintura y escultura. No se acaba nunca de aprender, de descubrir, de inventar, de reinventar.

— En Diario abierto revelas tus «vías de escape»: La diligencia de John Ford, Enamorada de Emilio Fernández y Gabriel Figueroa, Corazón. Diario de un niño de Edmundo de Amicis, Cumbres borrascosas de Emily Brontë, los hermanos Marx, Alfred Hitchcock, William Somerset Maugham, Benito Pérez Galdós e Ingrid Bergman.

— Quería vivir sin salir de la isla que era mi casa, realizar una especie de viaje alrededor de mi cuarto, a través de dos libros que fueron mi refugio: La isla misteriosa de Jules Verne y Robinson Crusoe de Daniel Defoe, relato del náufrago enfrentado a la adversidad con gran imaginación y eficacia.

— En el libro expresas que el origen de todo tu trabajo está en tus dos infancias.

— Claro. Mi primera infancia, en mi Barcelona natal, está construida en el recuerdo como un cúmulo de experiencias que fueron muy difíciles para mí. La segunda parte de mi juventud data de 1949, cuando llegué a México y la vida cambió: se me iluminó. Gradualmente comencé mi desarrollo cultural como un mexicano ansioso de formarse.

— «Se dice que toda la obra de un creador, sea escritor o artista, es en realidad una forma de autobiografía», escribiste en Diario abierto y en Puntos suspensivos. Escenas de un autorretrato.

— Puntos suspensivos, antología de mi trabajo como pintor y escultor, se titula así porque siempre quiero creer que mi obra sigue en proceso. Percibo, sin duda, los dos volúmenes —Diario abierto y Puntos suspensivos— como una forma de constancia de vida.

«He tratado de hacer una suerte de geometría, respetada por un lado y enriquecida por otro, sometida a nuevas pruebas visuales»

— En «¿Rojo o romántico?» Gabriel García Márquez escribió: «No era fácil relacionar su complejidad con la pureza geométrica de sus cuadros».

— En ese extraordinario texto Gabriel García Márquez aseveró que siempre me he resistido a ser el «romántico espléndido» que él reconocía en mí. Fue enfático en la geometría como realidad pura de mi trabajo.

— En cada aspecto hay un principio geométrico, todo posee una geometría intrínseca. ¿Cómo lo percibes?

— Uso la geometría como un lenguaje: el que está en los orígenes. He tratado de hacer una suerte de geometría, respetada por un lado y enriquecida por otro, sometida a nuevas pruebas visuales.

«Desde niño, la conciencia del alborozo inseparable del dolor ha normado mi vida y mi trabajo»

— Otro lenguaje es el de la memoria. Construyes el pasado. Tu primer recuerdo se remonta al 19 de julio de 1936. Empiezas a ver el mundo a partir de esa doble imagen que tiene, según la miras en aquel momento, «unidos en una sola visión el sentido de la fiesta y la tragedia».

— La primera visión que guardo, como he dicho varias veces, es de mis cuatro años. Recuerdo la reacción que hubo en Barcelona frente al alzamiento militar de Franco. Yo lo veía todo a través de la ventana de mi casa. Sobre el Paseo de San Juan se abre paso una imagen fuerte, nítida en términos plásticos: los camiones que pasaban con gente gritando o cantando mientras levantaba armas y banderas. Comienzo a ver el mundo a partir de esa doble imagen que tiene —tal como evoco en el Diario abierto—, unidos en una sola visión el sentido de la celebración y la tragedia. No olvido los brillantes colores, la euforia popular y, al mismo tiempo, está la presencia de las armas. Desde niño, la conciencia del alborozo inseparable del dolor ha normado mi vida y mi trabajo.

«Recuerdo mi primer acercamiento al papel a mis cuatro años»

— En el texto «Hacer mella, cicatrizar, construir» José-Miguel Ullán cita un pasaje de Paracelso, médico que nació en Einsiedeln, Suiza, en 1493: «La imaginación es un universo en miniatura que puede crear sus formas invisibles y éstas materializarse».

— Celebro que recuerdes ese extraordinario pasaje citado por José-Miguel Ullán, ya que Paracelso fue médico en el siglo XVI. Yo colaboro con Arnoldo Kraus, médico y escritor.

— Realizas con Arnoldo Kraus un formidable proyecto: Apologías. Es una serie literaria-visual compuesta por Apología del lápiz, Apología del libro, Apología de las cosas, Apología del polvo y Apología del papel.

— Trabajamos bajo una premisa: las cosas, como las ideas y las palabras, tienen bagaje y memoria, acumulan historias. Cambiamos la palabra diálogo por la palabra danza. Una danza entre palabras e imágenes.

— Apología del papel es el quinto libro de su proyecto dual. Subrayé el siguiente pasaje de Kraus: «El papel abriga. Humaniza. Acerca. Abraza. Casa existencial para poetas, escritores, pintores». ¿Cómo recuerdas tu primer contacto con el papel?

— Recuerdo mi primer acercamiento al papel a mis cuatro años. En aquellos días ya me gustaba tener en las manos lápices para trazar sobre él algo que, obviamente, no llegaba a ser un dibujo. Pero ahí sigo, hasta la fecha. Tiempo después ya me animaba a tratar de dibujar un caballo. Pero no sabía hacerlo. Sigo igual, también hasta la fecha.

— Admiras el papel de china picado. Cito a Kraus: «Armado con tijeras, pegamentos y cúters, Vicente Rojo dotó a las palabras de imágenes, cuyos trazos, per se, invitan.» ¿Cómo dilucidas esa invitación?

— Desde que llegué a México y conocí las fiestas en las que por encima de nuestras cabezas bailaba el papel de china, me sentí atraído por él. Me fascinaba igualmente si la fiesta era en un recinto cerrado que en la calle, por su geometría y sus colores. Era un verdadero alarde de la cultura popular.

— «Poesía y ficción no son dogmas: las cosas sienten, viven en uno y con uno. Cobran vida al ser usadas. Así el papel», dice Kraus. ¿De qué manera sientes que el papel cobra vida cuando comienzan a utilizarlo?

— El papel me ha seguido acompañando a lo largo de la vida. Y no únicamente en mi trabajo con libros o revistas o carteles. Aun cuando Kraus dice que el papel cobra vida al usarlo, para mí ha sido siempre la vida misma. Y, por lo tanto, la representación en sí de la poesía.

— «La memoria encontró una nueva morada y las ideas un hábitat privilegiado», escribió Kraus sobre el origen del papel. ¿De qué manera concibes el papel como soporte de recuerdos e ideas?

— El papel ha sido siempre el soporte de los monumentos que son los libros, en los que se ha reunido de manera «privilegiada» —la palabra es de Kraus— nada menos que la memoria y las ideas que nos abren al futuro.

«Versión celeste fusiona el arte con métodos técnicos d’avant-garde»

— El simbolismo del papel está ligado a la escritura, dibujo y pintura que recibe, recuerda el egiptólogo Georges Posener. La esencia de ese material detonó Apología del papel. Del griego pápyros, que dio la palabra «papel», asevera Posener, el papiro es un equivalente del libro. La apología de ese material primigenio coincide con la celebración de la luz artificial —uno de los símbolos de la modernidad— que implica tu pieza titulada Versión celeste. Se trata de «la obra luminosa de Vicente Rojo en el Monte de Piedad», como se lee en el subtítulo del catálogo realizado por el sello El Viso en 2019. Al encenderse, el vitral cobra vida. Al observar tu pieza luminosa pienso en una máxima del autor francés André Virel: «Dejándonos atraer por ella entramos en un camino que parece poder conducir más allá de la luz, es decir, más allá de toda forma, pero también más allá de toda sensación y noción». El pasaje ofrece una luz que se relaciona directamente con la evolución de tu obra. En 2019 demostraste tu pasión por los dos métodos creativos y te expresaste a través de ambos: el papel antiquísimo y un vitral iluminado con tecnología novedosa.

— El vitral lumínico Versión celeste ocupa el plafón del patio central de la casa matriz de Nacional Monte de Piedad. Los bocetos se transformaron en una estructura programada con tecnología de punta. Pedro Romero de Terreros Gómez Morín —patrono secretario de esa institución de asistencia privada y descendiente del fundador—, acompañado por los arquitectos Armando Chávez y Gustavo Avilés, me propusieron la creación del vitral. La tarea era crear un cielo en movimiento, una bóveda celeste pero geométrica, hecha de aluminio, luz y cristal. La periodista e historiadora Claudia Itzkowich lo abordó muy bien en el catálogo. Vicente Rojo Cama —mi hijo, diseñador, fotógrafo y músico—, Karla León —artista de la luz dinámica—, Avilés y Chávez trabajaron arduamente.

— Itzkowich admira el vitral: es una autoría tuya con «una tecnología súper avanzada en control y en sistemas de iluminación». Ella destaca tus habilidades y las de tu equipo «para utilizar las más finas técnicas contemporáneas con el fin de transformar la atmósfera mediante nuevas configuraciones de los mismos elementos básicos: luz, cristal y color».

— Versión celeste fusiona el arte con métodos técnicos d’avant-garde.

«Las cosas nos dan identidad. Es el origen de mi Autorretrato. Las cosas cobran vida en nuestros recuerdos. Nosotros otorgamos significados»

— La reproducción de Autorretrato —técnica mixta sobre madera, 140 x 140 cm, 2016— está en las páginas centrales de Apología de las cosas. La Galería López Quiroga, en Polanco, Ciudad de México, albergó Abecedario. Pinturas, esculturas, libros, grabados y el Autorretrato, es decir, estructuras o sistemas propios de la formalidad artística, elementos de tu lenguaje, compusieron la muestra. Laura —mi esposa— y yo llegamos a la sala donde se exhibió Autorretrato. Signos. Objetos usados, cosas que igualmente pueden interpretarse en clave simbólica. Lápices de colores, soldaditos de juguete, aviones en miniatura, tubos de pintura vacíos, diversos instrumentos de medición y trazo —que bien podrían ser de navegación—: reglas, transportadores, compases. La nostalgia envuelve también a José Emilio Pacheco y a Carlos Fuentes, evocados con botones promocionales. Están tus lentes, instrumento primordial de tu quehacer; el espacio alberga postales, fotografías, recortes, brochas, tijeras, naipes, letras, un flexómetro. Una mezcla de texturas y colores. Plumas, canicas, crayones y piezas de rompecabezas dentro de un rompecabezas; pinceles de distintos grosores, un sello, clips, pinzas de madera, números y letras impresos en diversos materiales. Tu firma está deletreada con cubos de madera. Laura advirtió que todos esos fragmentos poseen algo en común: la guerra contra el olvido, la relación con el pasado. Ella también te percibe como homo ludens: alguien que ve en el juego una función cardinal como el pensamiento, según el historiador holandés Johan Huizinga. ¿Cuál es el origen de tu Autorretrato?

— Las cosas nos dan identidad. Es el origen de mi Autorretrato. Las cosas cobran vida en nuestros recuerdos. Nosotros otorgamos significados. La pieza no representa mi rostro, sino objetos que pertenecen a diversas épocas de mi vida. El juego —como dijo Laura, tu esposa, con mucha razón— es inherente a la concepción del Autorretrato. Los crayones, las plumas, los naipes, las piezas de rompecabezas, las canicas son símbolos de la parte lúdica de la existencia. Son elementos de mi lenguaje artístico. Estoy de acuerdo con los planteamientos de Johan Huizinga. Las imágenes tradicionales del homo sapiens y el homo faber son insuficientes para explicar la complejidad del pensamiento. El carácter lúdico de la cultura es percibido por el homo ludens.

— En un texto de Cuaderno de escritura Salvador Elizondo se aproximó a la idea de lo lúdico en tu obra: «La pintura de Vicente Rojo se inscribe ya, ajustándose a ella con una congruencia perfecta, dentro de la extensión precisa de lo que abarca el mirar la pintura como una operación o un juego puros».

— Para Salvador Elizondo la forma resultaba una especie de ideal, en la que destacó un juego puro. Dijo que en mi obra el color mismo —trascendente en su mirada poética, en su concepción literaria del arte— es la más clara escritura de la emoción que genera la constatación de la forma.

«El circo representa nuestra vida cotidiana: la belleza y el riesgo existentes»

— Continúo con el carácter lúdico de tu obra. La relectura de «Circo de noche» de José Emilio Pacheco —conjunto de doce poemas publicado en el libro El silencio de la Luna— inspiró la exposición Circo dormido. Y el libro Circos contiene los poemas de Pacheco y tus construcciones fotografiadas por Vicente Rojo Cama, tu hijo, quien diseñó el volumen. Tus imágenes y construcciones representan al circo una vez que los personajes de Pacheco ya han actuado y el circo se ha quedado dormido, en semioscuridad. Las construcciones fueron fotografiadas de noche, con luces especiales, para completar los poemas de Pacheco y, a su vez, crear una suerte de distancia.

— Quise dar la imagen de aquello que viene después de la vitalidad y riesgo de una función circense que ha lucido, emocionado, conmovido e inquietado: el circo que queda a la espera de la siguiente función.

— ¿Cómo fue detonado el recuerdo?

— La construcción de los escenarios ocurrió como yo hacía las cosas de pequeño. Cuando era niño me resultaba muy difícil obtener juguetes, por lo tanto tenía que fabricarlos. Me vi construyendo los juguetes que hacía de niño, aunque en este caso son juguetotes.

— ¿Cómo sucede tu investigación visual?

— Recuerdo que a un niño que había dibujado algo se le preguntó «cómo hiciste esto», a lo que respondió «lo hice de memoria». Todo lo que he hecho a lo largo de mi vida ha sido «de memoria». Tengo referencias muy concretas, no las reviso, no las repaso, no recupero imágenes, sino simplemente recuerdo cómo eran, y a partir del recuerdo de las formas yo trabajo.

— ¿De qué manera relacionas al circo con el espectáculo de la vida?

— Es un escenario paralelo. El circo representa nuestra vida cotidiana: la belleza y el riesgo existentes. Nos estamos viendo en el circo, somos nosotros mismos. El circo es un espectáculo alegre, divertido, dinámico, actuado por cirqueros que tienen los problemas que tenemos todos los demás. Ocurre un juego de espejos entre el espectáculo y lo que está dentro del espectáculo.

— ¿Por qué decidiste entablar un diálogo con los poemas de Pacheco?

— Siempre he sido cercano a su poesía. Lo consulté con José Emilio; me dijo que el conjunto tenía una unidad muy especial y que le gustaría que yo hiciera algo. Pensé que una serie de imágenes sobre papel no era lo único que quería realizar. Empecé a ver elementos que tenía en mi estudio para hacer construcciones. Creí que serían pocas, pero me di cuenta de que cada poema necesitaba una imagen abstracta, pero con referencias visuales concretas.

— ¿Cómo ocurre el juego de espejos entre las construcciones que aparecen fotografiadas en el libro y los gouaches de la exposición?

— Las dos series de elementos son opuestas y complementarias. Los gouaches fueron hechos a la par de las construcciones. Las construcciones cumplieron una función muy precisa para el libro; realicé los gouaches con mayor libertad, abordando temas que no necesariamente están en el volumen. Es un juego de enfrentamiento, de oposición y de complemento.

«En Rumbo al exilio final Bárbara [Jacobs] escribió sobre la existencia»

— Bárbara Jacobs, escritora excepcional y tu pareja, afirma: «Aquí estoy otra vez, deseosa de aprender, adivinar, intuir cómo logra Vicente Rojo ser una persona invariablemente de buen corazón, incapaz de herir voluntariamente a nadie, por ninguna razón, bajo ninguna circunstancia, aun cuando lo que fuera que en este sentido pidiera una respuesta suya se tratara de un ataque frontal. ¿Cómo logra Vicente responder con serenidad? Inclusive con una sonrisa. A todo. Siempre. No digo que ponga la otra mejilla, porque en esas situaciones lo que hace es, más bien, repito, sonreír. Tampoco digo que no sea ingenioso y que, por lo tanto, no sea capaz de responder a la altura y hasta con creces a algo que lo pudiera molestar, incluso sublevar, o aun entristecer, porque sensible es y porque ingenioso es. Vicente es sumamente sensible; basta conocer su trato, o basta conocer su trabajo para confirmarlo, además confirmarlo con énfasis. Y Vicente es altamente ingenioso, desplegadamente ingenioso, muy desarrolladamente ingenioso, intuitivamente, instintivamente. Pero estas respuestas cargadas de ingenio que da (es decir, cargadas de malicia en su significado de picardía, de travesura; es decir, cargadas de una magistral combinación de humor con inteligencia) no las practica sino con quienes él sabe que son capaces de reconocerlas como lo que son, juegos, juegos del intelecto, divertidos, alegres, hasta hilarantes».

— Me alegra mucho que cites a Bárbara. Ella es experta en la combinación del humor con inteligencia. Recuerdo que la entrevistaste hace tiempo y conversaron, entre muchos temas, sobre su libro Nin reír. La risa a lo largo de la historia, la ciencia, el arte, mi vida y la literatura. En Rumbo al exilio final Bárbara escribió sobre la existencia, sobre cómo empezó a leer, cuándo comenzó a escribir, qué lecturas la cautivaron, qué personas le dieron momentos radiantes y qué experiencias la han guiado en el camino.

«Es el resplandor de las estrellas inherente a la poesía»

— Cuentas que debes a la generosidad de Fernando Benítez la presentación de tu primera exposición de pintura en 1958, hace más de seis décadas, en la que te definió como un joven «tierno y lírico, a veces desgarrado y violento», y te atribuyó «la aurora, la inconformidad, la esperanza».

— Fue una presentación apasionante. Fernando Benítez escribió esas generosas palabras cuando yo era joven.

— Yo te atribuyo la libertad y las estrellas que iluminan la densidad sombría del bosque que intentamos atravesar todos los días.

— Gracias. Tus palabras también son generosas.

— ¿Cómo fue tu selección cromática para Apología del polvo, uno de los libros realizados con Arnoldo Kraus?

— Pensé, al tratar el tema del polvo, que debía manejar tonos grises, usar el negro, dar una perspectiva lúgubre. Pero el texto de Kraus es luminoso. Por lo tanto, esa luz me permitió pensar en lo colorido, en el polvo de estrellas. Los astros siempre tienen colores, las estrellas son luminosas. Eso plasmé. Muchos pensadores dicen que somos polvo de estrellas.

— ¿De qué manera percibes la poética inherente a las estrellas?

— Mi padre llegó a México años antes de que yo lo lograra. En Barcelona yo veía las estrellas pensando en que mi padre veía en México las mismas estrellas que yo percibía. Hay una canción titulada «Polvo de estrellas» que yo escuchaba en mi juventud. También recuerdo Mujeres alcanzando la luna y Hombre contemplando el firmamento, piezas extraordinarias de Rufino Tamayo en las que las estrellas nos iluminan desde el cielo.

— En el ensayo «Un paréntesis que se abre sin cesar» el pintor italiano Valerio Adami —nacido en Bolonia en 1935 y expositor reciente en The Mayor Gallery de Londres— explora la complejidad soterrada de tu expresión poética.

— Es el resplandor de las estrellas inherente a la poesía. Cuando entré a formar parte de El Colegio Nacional como creador y recreador de imágenes —es el medio en el que yo trabajo, no lo es la palabra— dije que era doloroso, porque mis ideas, más allá de las que logro concretar en el ámbito de las artes plásticas, nunca han hallado las palabras apropiadas para expresarse. En diversas ocasiones he sostenido que por un verso de un poema me atrevería a cambiar toda mi obra.