Los dineros del premio nórdico no hubieran venido mal a quien estaba muy acosado por las deudas, que muchos conocían y que aconsejaron la creación de una bienintencionada (y poco eficaz) Junta Nacional de Homenaje a Galdós en la que estuvieron políticos y escritores (aunque faltaron Antonio Maura y, por recelos antimonárquicos, los republicanos y los socialistas). Su última jornada de gloria literaria fue el estreno de Santa Juana de Castilla (8 de mayo de 1918), que era una apasionada dramatización de los últimos años de la reina Juana la Loca, con guiños muy explícitos a la democrática España de los comuneros y donde formulaba la atrevida suposición de que la reina había sido erasmista. El estreno a Margarita Xirgu en el Fontalba como posible sucesora de la eminentena atrevida suposicis españoles que pidieron a la Academiaó coronó a la joven actriz Margarita Xirgu como posible sucesora de la eminente María Guerrero. Y Galdós falleció menos de dos años después, el 4 de enero de 1920, en el aniversario de la inauguración del monumento que esculpió Victorio Macho para el parque del Retiro y cuya oportunidad también fue muy discutida. El entierro fue solemne y oficial pero algo hipócrita, como suelen serlo estas cosas. Lo presidió el jefe del gobierno, Manuel Allendesalazar, conservador y maurista, y unas treinta mil personas desfilaron ante su cadáver en una jornada en la que cerraron todos los teatros madrileños.

José Ortega y Gasset -que en 1915 había escrito una emotiva necrológica de Giner de los Ríos y en 1918, la del institucionista Gumersindo de Azcárate- asumió otra vez la tarea de despedir con honor a lo que quedaba de la dignidad del siglo XIX hispano. “La muerte de Galdós” se publicó sin firma en El Sol (5 de enero de 1920) pero sus lectores sabían quién amonestaba a “la España oficial, fría, seca y protocolaria” que acudió al sepelio pero no estuvo en la casa mortuoria, “en las listas de pésame donde han firmado ya los hijos espirituales de don Benito, los legítimos descendientes de la duquesa Amaranta, de Gabrielillo Araceli, de Solita, de Misericordia y del doctor Centeno […]. El protocolo entiende poco de distancias, y equipara a Galdós con Campoamor […]. Galdós era el genio. Campoamor era el ingenio. La España oficial une a ambos a la hora de los falsos homenajes”.

“DON BENITO EL GARBANCERO”

Y no tardó en comparecer el coro de la descalificación y de la befa. Valle-Inclán lo había leído con admiración y guardaba, desde 1914, la escocedura de la negativa de Galdós a estrenar su tragedia El embrujado en el Español. Pero solamente recogió una opinión común cuando hizo recordar al deslenguado ultraísta Dorio de Gádex -siempre armando bulla en “La Buñolería Modernista”- que en la Real Academia “ahora está vacante el sillón de Don Benito el Garbancero” (Luces de bohemia [1920], escena IV). El número 1 de Revista de Occidente (julio de 1923) pretendía, según las palabras de salutación escritas por Ortega y Gasset, “un poco de claridad, otro poco de orden y suficiente jerarquía en la información”. Pero no es fácil averiguar a cuál de esas pautas correspondía un artículo feroz de Antonio Espina donde, bajo el titulo de “Libros de otro tiempo”, se reseñaban unas novelitas del zaragozano José María Matheu, Los tres dioses y otras narraciones, y un volumen, Fisonomías sociales, primero de los diez que Alberto Ghiraldo compiló a la muerte de Galdós con su obra dispersa, aunque lo hizo bajo el engañoso rótulo de Obras inéditas (1923-1930). La reseña decía bien poca cosa de Matheu en las doce contadas líneas que le concernían y tampoco mucho más de aquellos “artículos y restos galdosianos” de “medio tono bajo en cuanto al estilo y seguramente un tono entero en cuanto al pánfilo comentario”. Las otras cuatro páginas del texto de Espina se iban en confesar con fingido pesar que “Galdós no es un Dickens, ni siquiera un Balzac” y que “fue en literatura lo que fue Letamendi en biología, Sagasta en política y Pradilla en pintura. Una “enorme medianía” como dijo Clarín de Cánovas del Castillo”. Y, de añadidura, “un compendio y síntesis de aquella literatura […] [de] novelista de y para la clase media, que durante un cuarto de siglo ha devorado sus libros en la mesa camilla familiar, al calor del brasero, después de la cena”…

En 1970 se cumplía medio siglo del óbito de Galdmero﷽﷽﷽﷽﷽﷽la buena idea de celebrarlos con un ns libros en la mesa camilla familiar, al calor del brasero, despuon a la Academiaós y la revista progresista Cuadernos para el Diálogo tuvo la buena idea de celebrarlo con un número de homenaje al escritor (núm. XIII Extraordinario, diciembre de 1970). Era el año de publicación del Manifiesto subnormal, de Manuel Vázquez Montalbán, y de los Nueve novísimos poetas españoles, antologados por José María Castellet, y Juan Benet, fruto tardío de la generación de los cincuenta, se afianzaba –con toda razón (y muerto tempranamente Luis Martín-Santos)- como el más importante de los novelistas españoles del momento. Fue invitado a escribir un artículo sobre Galdós pero prefirió responder en una carta (fechada en marzo) dirigida al director de Cuadernos, Pedro Altares, que se publicó como “Reflexiones sobre Galdós”. Confesaba en ella que “mi aprecio por Galdós es muy escaso, solamente comparable -en términos cuantitativos- al desconocimiento que tengo de su obra”. Cree poder afirmar, sin embargo, que mucho de su prestigio lo debe “a la todavía vigente alineación de Galdós a la in illo tempore izquierda española […]. Si Galdós es pasto para esa clase de sociólogos es porque literariamente emociona poco y representa mucho. Bien mirado, aparte de una imagen –bastante discutible- de la sociedad de que pintó, logró poca cosa […]. Carecía de un lenguaje bello, su imaginación era litográfica y tan solo se desvivió por poblar las estanterías de la burguesía con un innumerable censo de personajes que algunos críticos –haciendo uso de un término que produce muchas sospechas- calificarán luego de “muy humanos””. Galdós, como otros novelistas de su tiempo, solamente consiguió que “la gran novela se convierta en una cosa tan indispensable como las fuerzas armadas, la marina mercante o la red telefónica. Un índice del país. Esa clase de patriótica convicción –incluso compartida por aquellos que han renunciado a vivir en un país influyente pero todavía alimentan la esperanza de que pueda producir genios- que no podía sufrir que España no contribuyese a la gran corriente naturalista con un nombre señero".

Con apenas cincuenta años de diferencia, dos escritores progresistas –Antonio Espina era republicano; Benet, antifranquista probado- denostaban en nombre de los valores literarios en alza –la joven literatura de los albores del 27; la reprobación del caduco ”realismo social”- el legado galdosiano y la calderilla de popularidad mesocrática que le había granjeado al escritor. Ninguno de los dos sabía -o quiso recordar- que Galdós había leído muy bien a sus contemporáneos extranjeros, que conocía al dedillo la obra de Shakespeare, que había viajado por toda Europa y que sabía algo de música y le entusiasmaban Mozart y Beethoven, aunque tampoco desdeñaba a Verdi y a Wagner.

EL RESCATE

Pero recordemos también que en cada uno de aquellos momentos de mengua de estimación hubo voces más favorables, por supuesto… En 1935 y en una conferencia impartida en el Ateneu Enciclopèdic de Barcelona, Federico García Lorca había recordado “a aquel gran maestro del pueblo, don Benito Pérez Galdós, a quien yo vi de niño en los mítines sacar unas cuartillas y leerlas, teniendo como tenía la voz más profunda y grande de España. Y eran aquellas cuartillas lo más verdadero, lo más nítido, lo más exacto al lado de la engoladura y de las otras voces llenas de bigotes y manos con sortijas”. En Los encuentros (1958), donde Vicente Aleixandre recogió evocaciones de sus mejores amigos escritores, recordó haber aprendido a leer en las páginas de El doctor Centeno y evocó con emoción haber asistido al estreno de Sor Simona, en 1915. En sus últimos años, Luis Cernuda, siempre riguroso censor de las letras españolas y más aún, de sus coetáneos, escribió los emocionantes versos de “Díptico español”, incluido en Desolación de la Quimera a modo de amargo testamento patrio. En la primera parte había escrito que “Si yo soy español, lo soy / a la manera de aquellos / que no pueden ser otra cosa”. Pero la segunda parte empieza por preguntarse desde cuándo fue “amigo de Galdós”, al que conoció cuando tenía once o diez años, y trabó relación con “Gabriel, Inés, Amaranta, / Soledad, Salvador, Genara”, en los Episodios nacionales de las dos primeras series, antes de pasar a la lectura de las novelas, donde le esperaban “Rosalía, Eloísa, Fortunata, / Mauricia, Federico Viera, / Martín Muriel, Moreno Isla”. Y allí supo de “El escondido drama de un vivir cotidiano. / la plácida existencia real y, bajo ella, / el humano tormento, la paradoja de estar vivo”. Galdós fue -como quizá el mismo Cernuda sea en estos versos- un “tolerante de lealtad contraria, / según la tradición generosa de Cervantes”.

Y fue precisamente en la época de los provocativos desahogos de Juan Benet cuando comenzó una nueva lectura de Galdós en el ámbito de los estudios literarios académicos. Fue precursora la tarea de beneméritos hispanistas anglosajones -británicos y americanos- con quienes los estudios galdosianos estarán siempre en deuda. Ya en 1948 la Universidad de Wisconsin publicó póstumamente la biografía escrita por Hyman Chonon Berkowitz, un judío lituano que emigró a América a principios de siglo: su libro tiene un título revelador, Pérez Galdós. Spanish Liberal Crusader, y fue la obra de toda su vida. Pero no tardaron en incorporarse al filón galdosiano críticos españoles con más o menos larga experiencia internacional. Así y en la editorial española Taurus, Ricardo Gullón publicó un libro trascendente, Galdós, novelista moderno (1966), que revelaba la complejidad espiritual de El amigo Manso y proponía una nueva pauta de lectura para el escritor. Y el exiliado José Fernández Montesinos, que inició sus personalísimos y perspicaces estudios sobre la novela española en los años cuarenta, llegó al estudio de nuestro escritor en 1968 cuando publicó -también en las prensas españolas de Castalia- el primer volumen de su Galdós, que trataba desde sus inicios a La familia de León Roch, al que siguieron dos entregas más bajo el mismo y lacónico título de la primera: la que estudiaba las “novelas pedagógicas” y las “novelas de la locura crematística” (1969) y una postrera, de 1972, sobre las tres últimas series de Episodios nacionales.

Los libros de Montesinos siguen siendo síntesis fundamentales pero, cuando aparecieron, el galdosismo tenía ya una jurisdicción propia en el territorio de la hispanística. En 1966, el entusiasmo de Rodolfo Cardona, un estudioso norteamericano nacido en Costa Rica, le llevó a publicar la revista Anales Galdosianos, que está todavía en activo (como su veterano fundador), hoy vinculada a una Asociación Internacional de Galdosistas que se constituyó en 1980. Los congresos galdosianos de Las Palmas -convocados por la Casa-Museo del escritor y ahora dirigidos por la estudiosa grancanaria Yolanda Arencibia- empezaron en 1971 con periodicidad cuatrienal (el último tuvo lugar en 2017: “La hora de Galdó

ico﷽﷽﷽﷽﷽﷽idente de muchos españoles y su destino inevitable de estudio acadd que le habñia grangeago.ese a la gran corriente naóós”).

Ya no se volvió a bromear a costa de “don Benito el Garbancero”… A Galdós se le leía sin mala conciencia y los estudios sobre su obra han permanecido a salvo -lo que es casi milagroso- de los excesos hermenéuticos de la nueva bibliografía a la moda. Un bello poema del escritor y profesor Luis García Montero, “Realismo” (incluido en La intimidad de la serpiente, 2003), ha sabido enlazar muy hábilmente la perpetuación de Galdós como confidente literario de muchos españoles, la vivacidad del mundo que creó y su afortunado destino como objeto de estudio académico. El poeta ha llegado de América a Madrid, en avión, leyendo Fortunata y Jacinta. Y de repente, azafatas y viajeros, aspeados y medio dormidos, parecen mezclarse con “gentes de antiguo oficio, / señores de una turbia inconsistencia, / feligreses, busconas y cesantes”, como en la novela que acaba de releer. Y el mayor de los espejismos es ver por un momento “el mantón humillado / de la pobre muchacha que quiso ser un ángel”: “la mirada infeliz de Fortunata”. Todo aquel viaje -imagina García Montero- pudo acabar en un accidente final, en otro epílogo, en medio del cual “tampoco supo nadie / el misterio de aquella aparición, / un cuerpo entre las víctimas / desconocido por los documentos, / sin tarjeta de embarque, / y con ojos de nieve y de jazmín, / extrañamente limpios al borde la muerte”.

EL ESCRITOR NACIONAL

A despecho de la mala opinión de Juan Benet sobre el calificativo, Galdós había encarnado esa condición de escritor nacional, que está ligada estrechamente a la voluntad de contarnos quiénes somos a sus lectores y compatriotas. Puede que los géneros literarios de prestigio del siglo XIX fueran todavía los escénicos, como el drama o la ópera, tal como apuntó Pierre Bourdieu. Pero, al lado de ellos, avanzaron con ventaja dos ágiles formas discursivas nacidas en el siglo XVIII -la prensa periódica de opinión y la novela-, mucho más libres de ataduras genéricas, dispuestas a acomodar a su servicio el humor o la tragedia, la descripción o el diálogo, la emotividad, el sarcasmo o el razonamiento, sin cuidarse demasiado de las convenciones y muy atentas a los públicos emergentes.

Esa función la desempeñaron narradores como Balzac en Francia, que se atrevió a competir con Dante al escribir una Comedia Humana y cuya figura, hercúlea y retadora, representó a las mil maravillas el cincel de Auguste Rodin al final de la centuria. Charles Dickens fue, a su vez, un oráculo crítico de la vida moral del Reino Unido en la era victoriana y ganó buenos dineros, al final de su vida, con las lecturas públicas de sus obras que le llevaron a todos los rincones de Gran Bretaña y a Estados Unidos, antes de encontrar su último reposo en el Poets Corner de la abadía de Westminster. Tolstoi fue el insomne intérprete de la Rusia moderna pero, a finales de siglo, el tolstoísmo era ya una fe y un culto universales. Y su muerte expiatoria conmovió al mundo y fue narrada de modo inolvidable en el último capítulo de Momentos estelares de la Humanidad (1927), el nunca olvidado libro de Stefan Zweig. Esa representatividad de la literatura nacional se retribuía siempre de forma solemne y ritual: la muerte de Alessandro Manzoni (1873), padre de la moderna literatura italiana (y autor de la novela Los novios), fue seguida de un entierro multitudinario en Milán y, un año después, evocada en las notas del hermoso Réquiem de Giuseppe Verdi. Victor Hugo tuvo su entierro patriótico en 1885, que concluyó en la más espectacular de las panthéonissations en el grandioso templo desafectado de la montaña parisina de Sainte Geneviève: su legado incluía memorables poemas y dramas pero, sobre todo, dos novelas, Nuestra Señora de París y Los miserables.

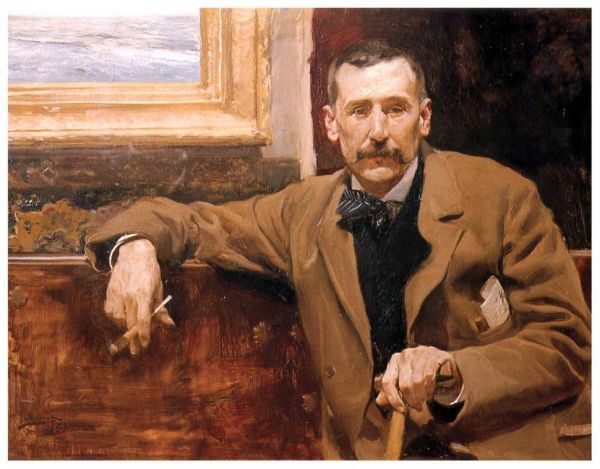

En España no hay consagraciones, ni panteonización, ni rincón de los poetas, ni una espaciosa iglesia que, como la de Santa Croce de Florencia, acoja los restos de los grandes hijos de la patria. No conservamos más domicilio galdosiano que el familiar de la calle de Cano, que custodia con mimo la ciudad de Las Palmas desde que se acondicionó en 1964; de su casa de verano en El Sardinero santanderino, la incuria de la ciudad sólo ha dejado el muro que la circunda y la placa con el nombre de la propiedad, “San Quintín” (pues el escritor invirtió en la finca las ganancias de su obra teatral La de San Quintín, en 1893). Quizá el recuerdo más emocionante de Galdós ande en los fotogramas temblorosos de un filme que se redescubrió en 2005, al ser depositado el original en la Filmoteca Valenciana y restaurado después por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. Qué es España (1929-1930) fue buena idea del escritor socialista Luis Araquistáin y es, en gran medida, un homenaje a la nueva pedagogía vinculada de la Institución Libre de Enseñanza: la primera parte, “Los precursores”, incluye fotos de Francisco Giner de los Ríos, que aparece “merendando frugalmente en [el monte de] El Pardo”; Joaquín Costa, que evoca el regeneracionismo de veta radical cifrado en “despensa y escuela”; Marcelino Menéndez Pelayo, que -más allá de su significado neocatólico- encarnó la imagen del archivero mayor de la cultura española, y Benito Pérez Galdós (al que se dedican las únicas imágenes cinematográficas de este apartado), a quien vemos ya ciego, acariciando la cabeza de un gran mastín blanco, en el jardín de su casa (la web de Film-Affinity permite disfrutar de los veinte minutos de esta emotiva película).

LA NACIÓN DE GALDÓS

Todos los citados fueron hijos de la revolución de 1868. Galdós vivió desde finales de 1862 -recién cumplidos los diecinueve años- en el clima febril de Madrid, donde -abandonados los estudios de Derecho- se ganaba la vida como periodista y soñaba tener algún éxito en el teatro. Tras el triunfo de la Gloriosa, acompañó al general Serrano en su viaje por España… De aquellos años de esperanzas y de la sensación de empezar a vivir otra Historia, surgió su vocación de narrador, que empezó por conjurar el pasado cercano: los errores políticos de los conspiradores antifernandinos (La Fontana de Oro), los maximalismos revolucionarios de finales del XVIII (El audaz) y la dureza del conflicto eterno entre el fanatismo montaraz del carlismo y la razón liberal (Doña Perfecta). Paralelamente, los Episodios Nacionales, que inició en 1873, fueron hijos del folletín de su tiempo, tanto como de la necesidad de establecer los antecedentes morales de una sociedad divida y perpleja. Por un lado, se le hizo evidente, como escribió al reseñar los Proverbios ejemplares de Ventura Ruiz Aguilera (1870), la necesidad de estudiar la clase media y sus conflictos: el escenario social que daría las claves del futuro patrio. Y, por otro lado, los Episodios Nacionales le descubrieron la evidencia de la nación como proyecto colectivo, o si se prefiere, como nacionalismo democrático que incluía en su abrazo a las clases más humildes.

En Trafalgar, Gabriel Araceli contempla el navío “Santísima Trinidad” cuando intuyó que la patria no eran

Las personas que gobernaban la nación, tales como el rey y su célebre ministro, a quienes no consideraba con igual respeto. Como yo no sabía otra historia que la que aprendí en la Caleta, para mí era de ley que debía uno entusiasmarse al oír que los españoles habían matado muchos moros primero, y gran pacotilla de ingleses y franceses después […]. En aquel momento que precedió al combate comprendí todo lo que aquella divina palabra significaba y la idea de nacionalidad se abrió paso en mi espíritu, iluminándolo y descubriendo infinitas maravillas, como el sol que disipa la noche y saca de la oscuridad un hermoso paisaje. Me representé a mi país como una inmensa tierra poblada de gentes, todos fraternalmente unidos; me representé la sociedad dividida en familias, en las cuales había esposas que mantener, hijos que educar, hacienda que conservar, honra que defender; me hice cargo de un pacto establecido entre tantos seres para ayudarse y sostenerse contra un ataque de fuera, y comprendí que por todos habían sido hechos aquellos barcos para defender la patria, es decir, el terreno en que ponían sus plantas, el surco regado por su sudor, la casa donde vivían sus ancianos padres, el huerto donde jugaban sus hijos…

Unos años después, Galdós, aunque partidario del laicismo, liberal y progresista, aceptó la Restauración de 1874 y sus inevitables rebajas del ideal. Y vino a concluir que estas obedecían también a la índole soñadora, desordenada e impulsiva de los españoles. De esa decepción previa y de sus deseos de remediarla surgieron sus temas predilectos… A Galdós le obsesionó la educación como único control de los deseos locos y las debilidades de la naturaleza humana: tal es el drama de Isidora Rufete -la protagonista de La desheredada- que quiere ser marquesa de Aransis y va de amante en amante para lograrlo. O de la desdichada Marianela, enamorada de un muchacho ciego y rico que nunca podrá ser suyo. Y del pobre Celipín Centeno que anhela ser médico (El doctor Centeno) y no pasará de criado de un estudiantón que quiere ser dramaturgo, y de la pobre muchacha que es amante de un cura (Tormento). Pero también la educación y la filosofía fracasan en la persona de El amigo Manso al confrontarse con el interés y la marrullería de su discípulo. También tendrá en cuenta la santurronería de los hermanos María Egipciaca y Luisito Sudre que amargan la vida de su marido y cuñado (La familia de León Roch). Y hablará del dinero y su fatalidad –esa pesadilla que empezó cuando se hicieron tantas fortunas con la desamortización de Mendizábal- al narrar los malos pasos de José María Bueno de Guzmán en Lo prohibido, o cuando el usurero Torquemada -protagonista de cuatro relatos y figura secundaria de algunos otros más- vea que sus éxitos económicos no remedian el fracaso de su vida. Pero peor todavía será el desastre de aquellos que gastan lo que no tienen (la Rosalía Pipaón, de La de Bringas) o viven la tragedia de la cesantía, como la familia Villaamil (Miau). Y, por supuesto, como todos los novelistas de su tiempo, habló del adulterio y de la libertad de la mujer. Aquel solterón impenitente tuvo amantes y, sobre sus modelos vivos, se inventó inolvidables tipos de mujer deshonrada: desde Amparo Sánchez Emperador, la víctima redimida de Tormento, y Fortunata, la amante con vocación de esposa legítima, en el prodigioso tapiz de humanidad que es Fortunata y Jacinta, hasta Tristana, que cree vivir la libertad pero regresa pronto a su triste rutina, y la Augusta Cisneros, de Realidad, en el triángulo tolstoyano que completan su amante Viera y su marido Orozco.

En los años noventa del siglo antepasado Galdós padeció una crisis de valores que fue común a la mejor narrativa del momento: apareció por doquier el misticismo laico, la desconfianza por el progreso, la piedad por los pobres (en 1887 lo señaló el crítico conservador Ferdinand Brunetière en los libros recientes del propio Zola: era la “bancarrota del naturalismo” y el inicio del espiritualismo). Galdós mostró parecidos síntomas al contar la historia de un antiguo revolucionario desengañado (Ángel Guerra), o la de un cura quijotesco y turbador (Nazarín), o la caridad de una duquesa (Halma), y sobre todo, al escribir de una criada cercana a la santidad (la Benina, de Misericordia). En el teatro galdosiano del momento y en las nuevas novelas, como en las tres últimas series de Episodios (desengañadas y humorísticas, llenas de maniáticos lúcidos), las mujeres empiezan a ser un fermento de redención (La de San Quintín, Amor y ciencia, Casandra, Sor Simona) y el fracaso de su querida clase media le lleva a añorar los valores de la verdadera aristocracia (El abuelo), la ambición tesonera de un criado catalán que se ha hecho rico (La loca de la casa), e incluso cavila la posible fusión redentora de aristocracia y pueblo (Alma y vida).

Una novela alegórica de 1909, El caballero encantado, cerró admirablemente el ciclo patriótico que había iniciado el descubrimiento de la nación por el grumete Gabriel Araceli en Trafalgar: vale la pena volver sobre la fantasía postrera de un Galdós arcaizante y progresista, soñador e inquieto… Azorín (que había sido anarquista y luego compatibilizó la devoción por Antonio Maura y por Francisco Giner de los Ríos) escribió en Lecturas españolas (1912) algo muy cierto acerca del último Galdós: "Este hombre ha hecho que la palabra España no sea una abstracción, algo seco y sin vida, sino una realidad; este hombre ha dado a ideas y sentimientos que estaban flotantes, dispersos, inconexos, una firme solidaridad y unidad […]. Don Benito Pérez Galdós, en suma, ha contribuido a crear una conciencia nacional: ha hecho vivir España con sus ciudades, sus pueblos, sus monumentos, sus paisajes". ¿No convendría volver -en tiempos de tribulación- a pensar un poco en todo eso?