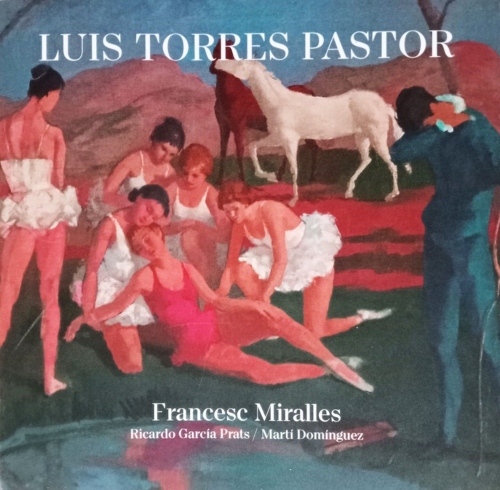

La monografía dedicada al artista y pedagogo Luis Torres Pastor (Rubielos de Mora, Teruel, 1913--Valencia, 2013) ha sido fruto de una estrecha, deseada y consciente colaboración, entre sus tres autores --Francesc Miralles Bofarull (Tarragona, 1940), Ricardo García Prats (Puertomingalvo, 1947) y Martín Domínguez Romero (Madrid,1966)-- además de contar con el oportuno y decisivo respaldo de su tierra chica y la constancia visceral de su incansable hija, pintora y grabadora, la conocida Rosa Torres Molina (Valencia, 1948), cuya admiración y afecto sostenido, por su padre, se han convertido, sin duda, en la clave eficaz y el determinante motor de esta esperada, oportuna y justa publicación. Era imprescindible, sin duda, recordar y rescatar del olvido su trayectoria artística y vital.

He especificado, conscientemente, los roles de artista y pedagogo, al matizar el alcance de la biografía, porque, en este caso, como en otros muchos, se trata de dos vertientes fundamentales y estrechamente co-implicadas, en el desarrollo de la trayectoria vital y profesional, del autor estudiado, siempre vinculadas, ambas facetas, tanto a la docencia de las artes plásticas, como al ejercicio investigador de la creación artística, funcionalmente incorporadas, además, de forma directa, a sus entreveradas tareas como dibujante, pintor y escultor.

Como en tantas otras circunstancias históricas familiares --paralelas y similares, abundantes en tantos periodos anteriores y actuales-- los padres de Luis Torres Pastor, buscando un mejor marco de sobrevivencia, para su linaje numeroso (siete hijos), en calidad de migrantes interiores –en aquellos tiempos tan duros como difíciles-- se trasladaron de Rubielos de Mora a la ciudad de Valencia, siendo el mismo Luis --nuestro protagonista, en esta específica historia-- solo un niño.

Este cambio radical de contexto sociocultural posibilitaría, más tarde, que el muchacho pudiese matricularse, con plenas e ilusionadas aspiraciones, en la Escuela de Artes y Oficios, como fase inicial, versátilmente preparatoria y capacitante de cara a sus deseos, y que luego, como veremos, asimismo --siendo habitual y aconsejable, dado su caso-- pasase a estudiar, complementariamente, ya más tarde, en la posguerra, alguno de los niveles superiores, organizados en los Planes de Estudios vigentes, en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos (donde oficialmente se impartían especialidades de Dibujo, Grabado, Pintura y Escultura).

Pero en tal intervalo cronológico, como es bien sabido, estas generaciones vieron interrumpidos sus proyectos personales, dramáticamente, por el estallido del Golpe Militar de 1936, contra el Gobierno Republicano. (Incluso en la propia monografía se habla, sin tapujos, de “generaciones fracasadas”, debido, testimonialmente, a la distancia existente, entre los previos deseos perseguidos históricamente y sus efectivas consecuencias posteriores, convertidas, al fin y al cabo, en funcionales salidas adaptadas y/o logros personales, transformados por la realidad circundante).

De hecho, llegado el momento y por la edad cumplida, Torres Pastor fue reclutado y movilizado, desde Valencia, en aquel trienio bélico, participando directamente en el llamado frente de Teruel, del que acabó desertando, quizás muy consciente del doble drama que, efectivamente, por una parte se estaba viviendo y además, por otra, se aproximaba: tanto en relación con los concretos resultados bélicos, dado el marcado decurso de la contienda, como por lo que se fraguaba, de cara a la radicalidad del período posterior, con la implantación de la dilatada dictadura.

Tras los cursos iniciales, realizados en El Carmen, donde recibió las bases técnicas pertinentes en dibujo, pintura y estampación, prefirió, el joven Luis Torres, por decisión propia, especializarse en escultura, en plena década de los cuarenta, ámbito por el que se había sentido sumamente atraído, siempre, en este período de formación. Quizás una especialidad más costosa (en el doble sentido de trabajosa y de más cara) precisamente por los precios de origen de los diversos materiales utilizados.

Es sabido que sus profesores --José Capuz (Valencia, 1884-Madrid, 1964) y Carmelo Vicent (Valencia, 1890-1957) entre otros-- valoraron debidamente sus estudios, preparación y prácticas escultóricas, como se nos informa en la monografía, por las noticias recibidas, a través de sus memorias, documentos y entrevistas disponibles. Contó Torres Pastor con compañeros generacionales como Esteve Edo (Valencia, 1917-2015), Carmelo Pastor (Valencia 1924-1966) o Amadeo Gabino (Valencia, 1922-Madrid, 2004).

Ya entonces --como también en la actualidad-- al finalizar los estudios de Bellas Artes, era y sigue siendo habitual toparse con una especie de dualidad electiva, frente a la realidad sociocultural y económica exterior: o bien intentar asegurarse una plaza docente de las materias estudiadas, opositando a funcionario del estado; o bien aventurarse a montar un atelier y producir obra para el posible mercado artístico circundante. Incluso se ha venido dando históricamente y sigue propiciándose la versión híbrida de ambas opciones, a caballo entre la actividad del taller y la docencia paralela. O, incluso, alternativamente, también, se mantiene un trabajo exterior de sobrevivencia, al margen de la pasión artística pertinente.

Torres Pastor, cursada su formación en la Escuela de Bellas Artes, se casaba con Leonor Molina (de Mosqueruela), en el año 1946, joven residente en Valencia y atraída por los estudios del diseño de moda. En pocos años construyen su familia y se dan cuenta de la complejidad vital a la que se enfrentan, laboralmente.

En aquel contexto, pronto Luis Torres toma nota, por experiencia directa, de la dificultad que iba a comportar, para él, vivir de la escultura, que era y seguía siendo su pasión ya que no había menguado aquella radicalidad vocacional, inicialmente preferente, en su entrega al mundo del arte. En tal sentido, incluso había ya acudido, en esa época, forzando posibilidades, a la ayuda de un trabajo complementario y exterior, como refuerzo, (industria del mueble) y, con ese bagaje de contrastes, asume la decisión definitiva, bien meditada, de preparar las oposiciones a una plaza de profesor de Dibujo de Enseñanzas Medias, como tantos otros compañeros de promoción.

Efectivamente, un tiempo después, ya con su título bajo el brazo de Profesor Adjunto de Dibujo y de acuerdo con su cualificación, se le asigna una plaza entre las disponibles, en el marco de las Enseñanzas Medias, en la geografía nacional, concretamente se convierte en el titular de esa docencia, en el Instituto de Llodio (Álava). En consecuencia, tuvo que poner rumbo, con su nueva familia, hacia el País Vasco (1952). De hecho, en ese activo y acumulativo ínterin vital, de decisiones, trabajo, sobrevivencia y estudio, Luis Torres con Leonor Molina habían tenido dos hijas (Rosa y Luisa).

Años más tarde, por referirnos globalmente a su trayectoria de profesor, decidiría complementar su estatus académico y económico, opositando, de nuevo, esta vez apuntando determinantemente hacia la obtención de una Cátedra de Enseñanzas Medias. Lo consiguió y consecuentemente, ya en 1980, solicitará el traslado a la ciudad valenciana de Xàtiva, donde continuó ejerciendo su especialidad pedagógica, hasta la inmediata coyuntura de su jubilación.

Comenzando por la faceta pedagógica, conviene resaltar que, a lo largo de su destino docente, Torres Pastor afianzó su marcado compromiso y creciente responsabilidad con sus tareas socioformativas. Se trataba, sobre todo, de educar estéticamente al alumnado, en paralelo al hecho de facilitarle el aprendizaje de las técnicas básicas de dibujo preceptivas, en los programas ministeriales. Se consideraba, sin duda y sobre todo, educador y maestro, habiendo dejado amplios y numerosos testimonios --tanto en Llodio (1952-1979), como en Xàtiva (1980-82)-- de su labor, prestigio, entrega y constancia profesionales. La monografía insiste, sobradamente, en esta concreta vertiente, ejemplificando el tema, incluso con abundantes declaraciones propias del artista estudiado.

En relación a su amplia y persistente actividad dibujística y pictórica, ejercitadas, históricamente, a costa del repliegue sistemático, por compensación, del cultivo de la escultura, como ya hemos apuntado –a pesar de considerarse, en sus primeras décadas y en su intimidad personal, ante todo, escultor, a radice-- se hace imprescindible analizar sosegadamente las etapas propias de la trayectoria artística de Torres Pastor, comenzando, en un primer acercamiento, a la puntualización estilística de sus rasgos más destacados y característicos, de aquella dilatada y básica época suya (1952-1984), como pueden ser, por ejemplo: su obsesión por el tratamiento del color, la constante atención temática a su entorno, la reiteración de su interés por los paisajes, así como a la vitalidad expresiva de la vida cotidiana o su intensa admiración por la pintura japonesa y el aligeramiento de las formas, junto la simplificación específica de las figuras y el cuidado de las atmósferas lumínicas o el hecho, en fin, de ser capaz de desdibujar con plena soltura. Rasgos estos que, por cierto, predominaron, rotundamente, durante décadas en su quehacer plástico.

No en vano, diariamente pintaba en su estudio, tras el horario cumplido de las clases, como si se tratara de un deber premonitorio y generalizado, para él. De hecho, se esforzaba, periódicamente, por llevar a cabo exposiciones personales en diversos centros culturales del entorno vasco y de distintas capitales próximas, en aquellas décadas, buscando, de alguna manera, asimismo, ejemplificar la fuerza de la cultura visual del momento y fomentar el cultivo de la educación estética en los visitantes. (Habilitó, con indiscutible asiduidad, cerca de dos docenas de muestras individuales, a lo largo de su panorámica dedicación-- facilitando, de este modo una información determinante y de explicable interés, a la vez que afianzaba su prestigio y reconocimiento). En la biografía publicada se recurre, a menudo, a los documentos, críticas y comentarios en la prensa, referentes a dichas muestras personales suyas.

Muy oportuno es, igualmente, gracias a la monografía que estamos comentando, descubrir el salto estéticamente cualitativo (que se produce, entre la actividad pictórica de Torres Pastor, cultivada en el bloque de 1985 y 2004, mientras se merma, a la vez, básicamente su dedicación escultórica), giro estético que transformará sus prácticas pictóricas, iniciadas en Xàtiva y que le ocupará hasta sus postreros días, conformando un profundo reajuste, que cabría re-denominar como la atrevida propuesta de su creciente geometrización tanto del paisaje, como de las arquitecturas e incluso de las personas representadas en sus cuadros. Nunca dejó de pintar, tampoco en Valencia, cuando se interesó, de forma creciente, por las escenas de baño, yendo asiduamente a la orilla del mar, tomando notas o acudiendo, con frecuencia, asimismo, a las programadas sesiones de trabajo del Círculo de Bellas Artes de Valencia, con sus amigos y colegas.

Siempre he pensado que este interés --evidente en sus prácticas artísticas, ya en plena madurez vital-- por el ámbito estético de la geometrización y sus posibilidades significativas y formales, no fue, de hecho, algo ajeno a la influencia del lenguaje pictórico potenciado personalmente, de forma resolutiva, por su hija Rosa Torres, reconstruyendo / releyendo el paisaje, también durante décadas, en sus investigaciones incansables e impactantes, de fuerte vocación vanguardista. No se trata aquí de intentar asimilar ambos planteamientos, ni mucho menos, si no de hacer ver cómo aquellas prácticas, que contempla, no sin sorpresa, Torres Pastor, en el estudio de su hija, le permiten, efectivamente, decantarse hacia una potencialidad pictórica estructurante, que viabiliza la fuerza de la geometrización sistematizada, en las nuevas escenas, que precisamente armonizan personas y paisajes, en sus estudiadas pinturas. Conjuntos narrativos sumamente simplificados, potentes en su soltura y resueltos con colores fuertes, intensos y contrastados.

Tal fue, por cierto, la última aventura visual de Torres Pastor --capaz aún de revitalizar sus metas, hasta en su última apuesta-- quizás buscando, en cierta manera, poder asimilar, de alguna manera, creativamente, la fuerza ejemplarizante y tentadora, que, a su vez, despedían aquellos paradigmáticos paisajes, habitados, a ultranza, por la contrastada y potente geometría de Rosa Torres, aquellos que, incluso, podían llegar a destruir radicalmente, la imagen misma de la naturaleza, en su exclusivo afán de redefinirla, de nuevo, deconstruyéndola incansablemente, en su secreto / enigmático diccionario visual, constantemente puesto a prueba y renovado.

Francesc Miralles et al. “Luis Torres Pastor”. Exordio, Ricardo García Prats. Epílogo, Martí Domínguez. Edita Ayuntamiento de Rubielos de Mora / Comarca Gudar-Javalambre. 2024. ISBN-978-84.09-62631-1. Depósito Legal: V-2355-2024. Impresión: Gràfiques García Besó. 71 páginas. Numerosas imágenes en color.