Manuel de Amorim de Castro Cabrita, conocido como Manuel de Castro, nace en Lisboa el 17 de noviembre de 1934 y fallece en la misma ciudad, con apenas 36 años y víctima de un cáncer de páncreas derivado de su alcoholismo, el 12 de septiembre de 1971. De familia pudiente, pasó su infancia en Goa y Mozambique, por entonces colonias portuguesas en las que su padre había sido destinado como diplomático. A los ocho años, y ya de regreso a la metrópoli, Manuel fue enviado al seminario, pero, rebelde y sin vocación, acabó por escaparse varios años después, dando comienzo a una vida autodidacta, errante y volcada en la literatura y en el aprendizaje de idiomas.

Miembro destacado del mítico grupo del café Gelo de Lisboa y asiduo colaborador de algunas de las principales revistas de su tiempo —entre las que cabe destacar ”Coloquio”, “KWY” y, sobre todo, “Pirâmide”—, la obra poética de Manuel de Castro se puede calificar como de un surrealismo culto, nutrido de referencias clásicas pero no exento de cierta vena social. Poeta de culto en Portugal, de escasa y poco difundida obra, forma parte de la Antologia do Surrealismo de Mário de Cesariny, así como de dos recopilaciones de la Novíssima Poesia Portuguesa. Presentamos a continuación, en castellano, una muestra de la indiscutible estatura poética de Manuel de Castro, ocho poemas extraídos de Bonsoir, Madame, obra completa del autor recientemente publicada por las editoriales portuguesas Alexandria y Língua Morta.

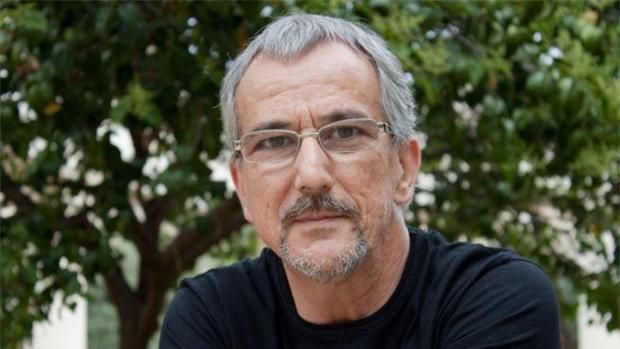

MANUEL DE CASTRO

BALADA PARA LA CIUDAD DE BURDEOS Y UNA NIÑA DIFUNTA

Duermes. Y tu corazón de flúor

se alimenta de cuerpos; crece,

vibra, regado por la sangre de los hombres.

Duermes, niña cubierta de arcos,

de puentes sonoros,

pisada por los hombres que alimentan

tu corazón de flúor, de arena,

metal, lágrimas y violencia.

Ciudad, niña difunta, solemne,

tu amor es un implacable abrazo de musgo

revistiendo nuestro sufrimiento,

funeral común, sin pompa,

sin la música de las fiestas militares.

Agitas las manos, tus brazos de agua,

ese continuo llanto interior,

sordo y malévolo.

Tú que devoras el futuro y la fantasía

con una sonrisa pétrea, mineral,

canta tu muerte sucesiva,

la minúscula eternidad del presente,

y el infinito trabajo de vivir.

LA VOZ CASI SILENCIO

se va perdiendo la voz casi silencio

un cuerpo ahora hueco gastado frío

la muerte es un color que fue escogido

para encontrar la dirección del viento

el hombre que fue un feto que fue un pez

que fue el aire que fue la sangre y el gesto

atraviesa el mar con círculos en los brazos

poseído en su propio destino

en el descubrimiento de los focos submarinos

al mismo nivel de las estrellas más brillantes

y sin embargo extintas hace mucho

puede encontrarse el gran amor final

pesarse en su sonido y calidad

garganta de alquitrán fundente

se va perdiendo la voz, casi silencio

POEMA PARA UNA HIEDRA

el cansancio es un combate a lo largo del mar

a camino de la destrucción

con el cerebro deshecho en algas

alimento de los peces

la espuma amarillenta se escurre por la punta de los dedos

en un alquímico gesto sabio

mi padre es el pájaro cavernícola

cuya mirada tiene el sentido de las brújulas subterráneas

y mi madre engastada de diamantes

allí yace un candor

tan inútil con un periódico diario

definitivo y absurdo como un crustáceo hueco

el universo recorre el periplo de mi cuerpo decapitado

como un río donde crecen árboles

y el amor puebla de círculos el aire

en homenaje al sacrificio

transporto la sonrisa de los monumentos

que deslizan su soledad

gastando la iluminación de las ciudades

indiferentes y nobles

procreando la nostalgia de los hombres

el culto de tu nombre es la palabra

insustituible instrumento de muerte para el amor

en la proyección incendiaria de la vida sin porqué

me muevo entre el turismo débil de esta gente

en espiral al vuelo libertino de los humos

en la cima de las chimeneas de ladrillo

de los hornos grandes

y porque existo en las aves transeúntes de las plazas públicas

en los animales enjaulados y cadentes

mi gesto es auténtico con piedra

ilusión y hierba

RENDIJA

Así fuimos, rostros, olvidados,

y yo sé que hay un íntimo remordimiento

más allá de la muralla, en el extranjero,

por nuestro olvido

Ya que la causa

de nuestra decisión individual y humana

es el peligro de una mirada más atenta,

henos aquí exiliados.

no seamos hermanos ni recemos

pero la fútil belleza de los gatos

introduzcamos en la ciudad

germinará la delicadeza de los aislados

aquella agilidad ponderada

y según se nos revele la luna

será nuestra vida

bajo un traslúcido y anónimo gesto

mágicas mañanas de porcelana

cubrirán de paz y calma el musgo

tenuemente dorado en la muralla

es posible explorar la esperanza

cuando la muerte lleva presente y núbil

el deseo en el cuerpo y en el alma

y la muralla en torno a la ciudad

no limita ni marca el corazón

ÚLTIMO POEMA POSIBLEMENTE DE AMOR

recuerda

como si los días no fluyesen en días

y para ti fuese un nítido juego de músculos

mi brazo en tu cuerpo anfiteatro

de la más pura derrota rumbo a las constelaciones

heme aquí descubrimiento

de todo lo que se arriesga sin límite

construido por la coloración de globos de cristal

iluminados y sumergidos

para tu nombre

un nuevo mecanismo de lenguaje

para tu cuerpo

memoria ciclo perfecto

de mis deseos de piedra y de violencia

tu

única para quien fui adiós el hombre sin comedia

NAVÍO

De aquí se avista tierra, pero es grande la distancia;

sobrenado, sobrevivo, sin esperanza ni meta.

La muerte es mi guía, mi ansia,

pues la vida fue plena y violenta.

Los árboles crecen en el jardín que se avista

a lo lejos, con flores sin aroma, que apenas se divisan.

No perdí ni gané; qué barco triste

este, perdido en el mar azul, sin iluminación.

No tengo odio, ni amor ni impulso,

soy un viejo piano estropeado;

todo me es inodoro, insípido, insulso.

Aquí no hay banderas ni verdades,

todo está informe, impuro, amalgamado.

Me falta rabia, me falta el impulso

que me transporte al margen de El Dorado.

ROSAS, TRANQUILAS ROSAS

Rosas sobre el lecho, tranquilas rosas,

se van oscureciendo

y hay una expectativa febril en el ambiente.

Mortecinas bombillas eléctricas recrean

la ruta de amargura que intentamos

florecer y asesinar.

El deseo de absorber la vida táctilmente

atraviesa esta música triste

que encandece la sangre

y su rastro.

Imperaba en los países la peste

y las aves caían, putrefactas,

sobre rocas solitarias,

en cráteres de volcanes,

en la llanura.

Aquí el tiempo es largo.

Aislados en una extraña tierra.

Una flecha canta;

una flecha es esta música triste

que encandece la sangre,

una flecha atraviesa simplemente el espacio.

COMUNICACIÓN

(Hipérbole con lugares comunes)

La noche cayó sobre la ciudad. Pequeñas astillas luminosas

aquí, más allá, la cubren con un encaje brillante.

Huelga de estrellas. Un cactus negro, azulado, grande,

se posa como una caricia dolorosa sobre nuestra angustia.

Estamos ciegos. La ciudad revela

su corazón perforado de breves incisiones irregulares. A pesar de todo,

una esperanza absurda subsiste; reside en esta música estúpida,

siempre latiendo, sordamente, en los miembros, en las plantas,

en la tierra. Violines.

Aproxímate, muerte, con tu sonrisa pétrea, clara y seductora.

Estamos ciegos, sí, utilizados por el tiempo y por la brevedad

de nuestras reducidas ambiciones. El silencio crece,

se instala en la negrura religiosa de las horas. Violines.

Aproxímate, muerte, geométrica, mineral y afable.

Siempre esta fiebre mansa, corrosiva,

vibrando en el interior de las casas. Las casas están ciegas

y nos devoran con simulada afección. Violines.

Aproxímate, muerte, inteligente, delicada y pacífica.

Bonsoir, madame1.

1. En francés en el original.