El viaje ha sido siempre un elemento axial en la narrativa de Pío Baroja (y no sólo en los ciclos aventureros; recordemos su primera novela Camino de perfección, 1902), y desde el momento en que el escritor se aleja de Madrid para recluirse en la casona de Vera del Bidasoa los libros de viaje ocupan su tiempo, como para contrarrestar en la literatura el mayor sedentarismo de la vida.

Ahora se rescata uno de esos libros, Las horas solitarias (1918), posiblemente el que de entre todos ellos —y en especial la tercera parte del mismo: “Primavera”— contenga mayor número de impresiones campestres del caminante solitario, hasta el punto de hallarse en él una cierta armazón o cohesión estructural a partir de un hilo narrativo que comienza con la “llegada al pueblo” y culmina con “la noche de San Juan”. Y ello incluso a pesar de la heterogeneidad de los asuntos aquí tratados y de que, a ratos, el libro parece decantarse hacia su formato diarístico, con la puntual anotación del sucederse de las jornadas, muy diversas entre sí a veces, pero también reiterativas o cíclicas, según se percibe en las estampas de la vida cotidiana transcurridas en la huerta doméstica, que se extienden a otras partes del libro y constituyen un verdadero leit motif. Las horas solitarias se articula en torno al dual movimiento de la observación–contemplación–impresión, en primer lugar, seguida de la reflexión, marcadamente inclinada hacia cuestiones metafísicas, y combina capítulos que dan cuenta de las andanzas cotidianas con otros que constituyen una verdadera etología del entorno que habita Baroja: Vera del Bidasoa y sus alrededores.

Entre los primeros, los hay de carácter estático, reflexivo, de espacios interiores o breves paseos por la huerta, que siempre generan excelentes párrafos de observación y meditación sobre la Naturalezay la darwiniana struggle for life, consciente como es el narrador de que “el campo es como un fondo al que hay que ir animando con las representaciones propias. [...] A medida que uno vive en el campo se le acercan los objetos y se acortan las distancias, lo contrario de lo que pasa en las grandes ciudades”. En otros capítulos el “hombre fantasma, que se pasa la vida entre la biblioteca y la huerta”, sale de casa y se convierte en “el señor de cierta edad que intenta a veces ser amable y se las echa de razonador”. Y relata sus “pequeños viajes”, como la escapada a San Sebastián (relato circular que incluye los elementos más característicos del género: salida, trayecto, medio de transporte, pintura de los compañeros del vagón, impresiones paisajísticas, llegada, actividades y regreso) o la excursión a Arizacun —que le sirve para hablar de los agotes, en un capítulo de interés étnico–cultura—; un simple paseo por los alrededores de Vera, que da pie a hablar de los desertores del bando aliado durantela Primera Guerra Mundial; o la caminata por Illecueta que le conduce ante las ruinas de una antigua fábrica.

La segunda parte del libro —“Una excursión electoral”— puede ser calificado de reportaje político–social, que arranca de una anécdota precisa: el intento de Baroja de ser nombrado diputado por Fraga para las elecciones de 1905, animado por su amigo el pintor Miguel Viladrich —que vivía retirado en un castillo de la localidad— y otros compañeros de redacción. El relato, entre narrativo y dramático, dado que abundan las escenas dialogadas, recoge las peripecias de esta aventura y, junto a los elementos característicos de la literatura de viajes, contiene una viva crónica del presente. El narrador, tras un rápido resumen de las circunstancias que desencadenaron dicha “excursión electoral”, relata las sucesivas etapas del viaje, los medios empleados y los establecimientos donde se aloja. De Madrid a Zaragoza va en tren, y allí pernocta en un hotel, para luego proseguir hasta Huesca, donse se aloja en la fonda Petit Fornos que le lleva a exclamar: “¡Qué nombres más ridículos encuentra esta gente para sus cosas!”. Desde las primeras líneas, junto a las pinceladas críticas recogidas al sesgo del mirar, se percibe el tono desenfadado y humorístico que preside la narración de esta disparatada aventura, pues algo de absurdo —o de fantasía, según opina Alaiz, otro compañero de la singular excursión— hay en este proyecto de presentar como diputado por Fraga a alguien que había hablado mal de la jota aragonesa y de Joaquín Costa.

De Huesca a Sariñena marchan los viajeros en un tren de mercancías, con cambio en Tardienta, pausa que en la escritura se traduce como interrupción del relato que el narrador aprovecha para recoger el perfil de los tipos con que se cruza y esbozar, en pinceladas sombrías, escenario y ambientes. Desde aquí, el trayecto hasta Fraga se narra casi puntillísticamente, entrando en el relato personajes que, como Petiforro el troglodita (el tartanero malhablado que los lleva desde Sariñena a Candasnos), suman, al marco paisajístico, el paisanaje. El verdadero reportaje social —con sus notas de tinte regeneracionista o noventayochista— se encuentra en estas siluetas apresadas al paso, como la viejecita que comparte trayecto de Castejón de Monegros a Bujaraloz y que tiene un hijo que se ha marchado a Francia, las compañeras de viaje de Fraga a Lérida, o estas dos siluetas encontradas por los campos yermos en donde cae el sol sin encontrar apenas una mata: “A lo lejos se divisa un carromato destartalado que viene bamboleándose, tirado por un mulo escuálido y un borriquillo. Van a pie, cerca del carro, un muchachito moreno y un hombre de calzones y sombrero ancho, con los ojos inflamados, sin duda, del sol y el polvo”. Hay más denuncia en la aridez escueta de estas imágenes —así como en las notas paisajísticas que recogen la desolación trágica con que cae el sol sobre aquellas tierras o en el vacío y el abandono, el sin sentido pues, de ciertos espacios— que en párrafos donde el atraso, la ignorancia, la pobreza material o las pésimas condiciones de vida se explicitan -“Dice [el carretero] que por esta tierra hay muy poca gente que sepa leer y escribir. Él supone que de cada veinte mozos que vayan al servicio habrá uno que sepa de letras”-, o en aquellos otros donde, a propósito del objetivo electoral que motiva la excursión, se registra la corrupción política vigente, o en las sucesivas entrevistas con los personajes influyentes del lugar, al margen de la distinta filiación de unos y otros. Insisto, es este fondo de paisaje y paisanaje, de figuras como de segundo plano, lo que deja al lector una honda y más auténtica visión de la realidad. El verdadero reportaje está en esas líneas escritas como al sesgo, más que en las escenas de primer plano. Y desde luego, tiene mucho más valor que el del mero pintoresquismo anecdótico que le atribuye el narrador al concluir su relación: “Si uno tomara las cuestiones del régimen parlamentario en serio, esta experiencia sería una nota más que serviría para demostrar el artificio y la mistificación de las elecciones; pero como yo creo hace tiempo que el sufragio, en la práctica, es una farsa, este relato no puede tener más que el pequeño valor de una anécdota pintoresca”. – ANA RODRÍGUEZ FISCHER.

Pío Baroja, Las horas solitarias, edición de Jesús Alfonso Blázquez González, Madrid, Ediciones del 98, 2011.

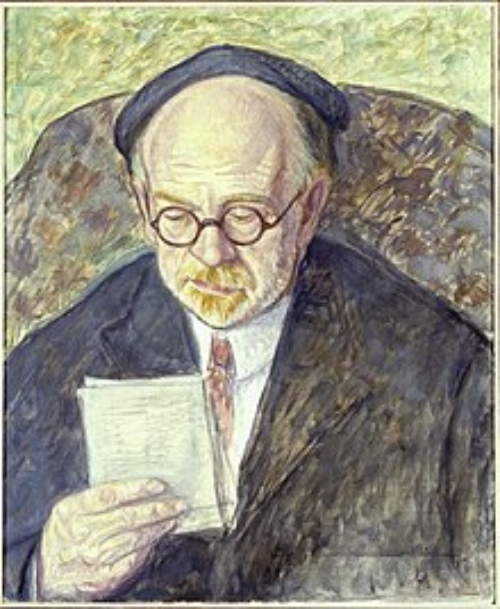

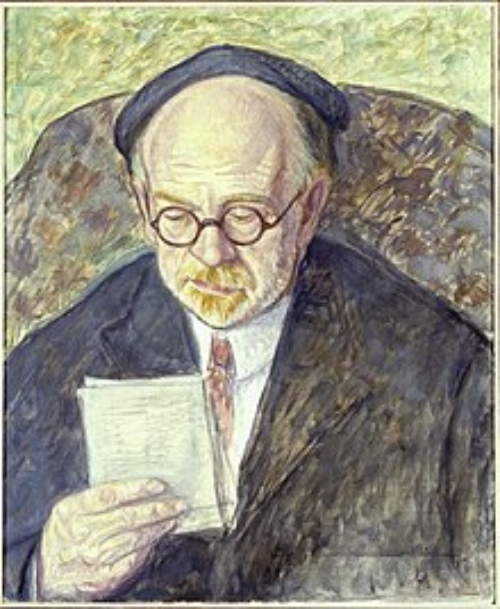

*Fotografía de Pío Baroja: Retrato de Pío Baroja realizado por Juan de Echevarría