Guerra en España supone un importante corpus documental de textos de Juan Ramón Jiménez, cartas, reflexiones, etc, que vieron la luz, por primera vez, gracias al esfuerzo editorial del poeta Ángel Crespo, en 1985. La labor docente de Crespo en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez le permitió el acceso al más importante archivo documental de Juan Ramón, tras su muerte, ubicado en la “Sala Zenobia-Juan Ramón Jiménez” del Recinto Universitario de Río Piedras.

Fue la consulta de esos documentos lo que posibilitó el encuentro con tres sobres repletos de papeles que habían sido escritos por Juan Ramón con el título de Guerra en España. La existencia de esa documentación sólo era conocida, por entonces, por el profesor Ricardo Gullón y la bibliotecaria Raquel Sárraga, encargados de la organización y gestión de la Sala y por Francisco Hernández-Pinzón, sobrino del poeta moguereño y por aquellos años representante de sus herederos.

Los sobres contenían una gran cantidad de documentos compuestos y recogidos por el poeta desde su salida de España en 1936 hasta 1954. No había orden alguno, lo que supuso para Ángel Crespo una importante labor de ordenamiento de papeles, entre los que se hallaban textos propios y ajenos: entrevistas, cartas, informes, aforismos, artículos de prensa, fotografías, manuscritos, etc.

En el libro que hoy cito y estudio (me refiere a la edición de Guerra en España revisada y ampliada por Soledad González Ródenas, que completa la edición de Crespo) se nos habla de varios títulos al conjunto de papeles, de las ideas que Juan Ramón tenía de la publicación de todo el material, pero también, para no extenderme en tantos detalles, de la mala relación con la editorial Losada de Buenos Aires, lo que llevó a Juan Ramón a rescindir su contrato con ellos y publicar su libro Romance de Coral Gables en 1948 con la editorial Stylo de México.

La correspondencia que mantiene Juan Ramón con Max Aub entre principios de 1953 y 1954 nos aclara esta mala relación con Losada y su deseo de cambiar, como hizo, de editorial (Animal de Fondo apareció en la editorial Pleamar en 1949).

Max Aub estuvo muy interesado en la publicación de todo el material que Juan Ramón tenía, pero éste fue retrasando la publicación, dado su nivel de perfeccionamiento en cuanto a su obra y frente a ciertos períodos de depresión que pasó entonces (ya sabemos que los tuvo durante toda su vida).

Max Aub había formado junto a Giner de los Ríos, Joaquín Díaz-Canedo y Julián Calvo la colección “Patria y Ausencia” donde pretendía publicar libros de diferentes exiliados como era el caso de Francisco Ayala, Emilio Prados y el mismo Juan Ramón. Pero la colección no se llevó a cabo, acuciado Aub por problemas económicos y las dificultades que presentaban sus colaboradores.

Nos cuenta Soledad González Rodenas que Crespo tuvo que organizar todo el material que encontró de Juan Ramón, ya que estaba muy desordenado. Por ello, en Prosa y verso (subtítulo que lleva el libro de Juan Ramón) se reúnen materiales pertenecientes a los “Diarios poéticos” del autor moguereño.

El resto del material que encontró lo ordenó cronológicamente, compuestos por ensayos, cartas y reflexiones diversas escritas por Juan Ramón, que se entremezclan con artículos y críticas de otros poetas.

La edición que publicó Seix Barral fue sólo una versión abreviada del ingente material que poseía Crespo, ya que la editorial no estuvo dispuesta a publicar todo lo que el poeta había seleccionado. Para González Rodenas, el mayor error fue publicar una obra de esta enjundia en una edición de tipo comercial en Seix Barral.

Por ello, la empresa de publicar íntegramente todo aquello ha sido muy importante. De ahí que este libro de la editorial Point de Lunettes pretenda y consiga completar una edición (la de Crespo) limitada, donde faltaban muchos documentos importantes.

COMPROMISO ÉTICO CON LA ESPAÑA REPUBLICANA

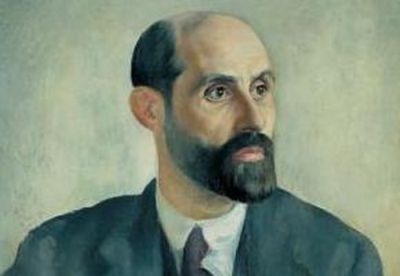

Para no entrar en detalles de la vida de Juan Ramón, muy estudiados ya por la mayoría de los investigadores que han profundizado en su obra, pretendo destacar algunos fragmentos del libro, esclarecedores para entender la forma de ser y de pensar de Juan Ramón frente a la Guerra y al exilio.

La dedicatoria que el poeta moguereño en el principio del libro realiza a Manuel Azaña, Julián Besteiro y Cipriano Rivas-Cherif llama ya nuestra atención. También le dedica el libro a Juan Guerrero Ruiz, todos personas intachables que demostraron su dignidad en momentos de gran crisis para nuestra España. Estas dedicatorias ya abren una senda de compromiso ético con la España republicana. El poeta de Moguer se caracterizó por defender siempre la República, por criticar a personajes que demostraron su hipocresía en aquel momento, como lo fueron, entre otros, José Bergamín o José Ortega y Gasset.

Juan Ramón era un hombre difícil, lo que le llevará a no participar con ningún poema a la antología llamada Laurel que se realizó en México en los años cuarenta. El desprecio que sentía por Bergamín, responsable de la editorial Séneca fue una de las causas de su negativa a participar en la famosa antología. Pero también chocó con Salinas, Jorge Guillén y con muchos otros, lo que demuestra que el poeta de Moguer era un hombre de difícil trato y muy susceptible a recelos con la intelectualidad de la época.

De la primera sección “Diarios poéticos”, me gustaría destacar algunos fragmentos de ese periplo en el exilio, su viaje a Puerto Rico, su estancia en Cuba, etc: “He recorrido la isla de Puerto Rico en distintas direcciones. Su riquísima naturaleza interior confirma mi duda primera. ¿Por qué esa naturaleza hermosa me parece blanda, floja, insuficiente? Tierra, piedra, árbol, ¿por qué es todo demasiado bonito?...

España, con sus altos castillos eternos, su normal casa sólida, su piedra familiarizada, se me representa desde aquí más tremenda que nunca. Si Puerto Rico, querido Tomás Blanco, quiere ser solo y libre, si quiere “de veras” su independencia, debe construir, cimentar y levantar, dividir y repartir su casa con doble piedra” (pp. 26-27).

Merece la pena también citar su llegada a Santiago de Cuba, podemos ver cómo no deja de hablar de España, como si la nostalgia fuese tan honda que todo paisaje quedase anulado ante el recuerdo de su patria: “España (corazón, cerebro, alta entraña) sale de España. Y aquí fue España, una España sin agua, heroica como la actual contra viento, marea y codicia” (p. 29).

La ética del poeta de Moguer puede verse en otro apartado de estos “Diarios”, me refiero a “El desterrado”, cuando dice acerca del chantaje que se le propuso desde Valencia a Nueva York, en 1938, para apoyar la Guerra, desde luego, no cabe duda de que se trata de los republicanos, pero no nos debe hacer pensar que no defiende la idea de la izquierda, sino que desprecia el comunismo que hay detrás: “Algunos traficantes de la guerra y la paz, bien conocidos de todos, me escribieron desde Valencia a Nueva York ofreciéndome “apoyo moral y material del Gobierno y del Pueblo. Es decir, hablando en cristiano o en comunista, que deseaban mi apoyo moral a cambio de dinero, ellos, no el pueblo ni el gobierno” (pp. 46-47).

La respuesta de Juan Ramón es clara, la indiferencia hacia cualquier chantaje de esos “milicianos de la cultura”, como los llama en un momento determinado de este fragmento.

Merece la pena citar también el texto titulado “Poesía de la Guerra” donde destapa la hipocresía de un León Felipe (no fue el único que hizo bandera de la República mientras se sentía protegido) que pasea con un abrigo de pieles mientras arenga al soldado: “En Cuba supe, por un testigo de vista, que durante la Guerra León Felipe se refugió en la Embajada de México, donde protestaba de todo envuelto en el gran abrigo de pieles del Duque de T´Serclaes asesinado, y jactándose de ello con vociferación y bromita” (p. 48).

Luego repasa a verdaderos héroes, seres que sí han sido carne de cañón, valientes de verdad, como Pablo de la Torriente, Miguel Hernández o Gustavo Durán. Le dice a León Felipe: “O no gritar tanto o irse a las trincheras, León Felipe”.

Termino este apartado con el doliente canto de un hombre que, en Charleston en 194º, dice, recordando su país, lo que sigue: “Lejos de España, desterrado, prefiero vivir en país sin tradición, en ciudad nueva. No quiero prendarme de una tradición que no puedo comprender ni amar como la mía.

Así tengo siempre y “sólo” la tierra, el cielo, el mar, que son eternidad, tradición universal. Y tengo mi obra, que es mi tradición y mi eternidad, para vivir, como debo, en mi pasado, en mi vida y mi obra de España, en España, ya que fuera de España no tengo, no puedo ni debo ni quiero tener presente ni porvenir” (p. 58).

El dolor del desterrado, en la línea de lo que nos decían Llorens o Jordi Gracia, pervive para siempre, es una herida que no puede cicatrizar.

En el apartado titulado “En los Estados Unidos”, hay un subapartado titulado “Comprensión y justicia”, donde Juan Ramón expresa su compromiso con la República y la ayuda de los americanos y de otros países a su querida España: “Pido aquí y en todas partes simpatía y justicia, es decir, comprensión moral para el Gobierno español, que representa a la República democrática ayudada por todo el Frente Popular, por la mayoría de los intelectuales y por muchos de los mismos elementos conservadores” (p. 195).

Resulta interesante la labor que Juan Ramón y su mujer hicieron para ayudar a los niños españoles, ya que el poeta moguereño y su esposa pertenecían a la Protección de Menores, una asociación creada para ayudar a los niños en la guerra. Por ello, Juan Ramón publicita en La Prensa, un periódico americano, el deseo de que otros se suscriban a la asociación para ayudar así a los niños españoles: “El señor Jiménez ha encomendado a este diario la tarea de dar a conocer entre sus lectores que esta suscripción está abierta aquí en Nueva York, en la misma forma que lo está en París, y de recoger y enviar los fondos recogidos a España” (p. 197).

Muchos de los que reciben la notificación del periódico quieren conocer el funcionamiento de la citada asociación, por lo que La Prensa, dirigida por el hermano de Zenobia, José Camprubí, da a conocer a los posibles suscriptores que el poeta y su esposa comenzaron a trabajar como voluntarios en la citada asociación tres días después del levantamiento militar en España.

No sólo van a colaborar en la asociación, sino que la bondad manifiesta de Zenobia acogió a un pequeño grupo de niños de cuatro a ocho años para que vivieran con ellos en familia, por lo que arregló un piso bajo, el número 65 de la calle Velázquez, de Madrid. Amigos de los Jiménez ayudaron al cuidado y mantenimiento de aquella casa y de sus habitantes.

Pasando a otro tema de este interesante apartado, el poeta moguereño muestra su disconformidad con la vida en Nueva York, ciudad que, en su parecer, muestra la antipatía y la deshumanización de las grandes urbes: “Vivir, como en New York, en casas donde los sentidos pierden su derecho y su objeto, desde donde mujer y hombre son invisibles, es morir” (p. 211).

“El sol, la luna, las estrellas, no tienen, en 1936, peor que en 1916, más valor, perdidos en la confusa máquina neoyorkina del crepúsculo, que el de un anuncio cualquiera, que anuncia, aun en lo corriente, menos que cualquier anuncio” (p. 212).

La llegada a Puerto Rico en el apartado que sigue al citado, nos ofrece la mirada de Juan Ramón a un país que tiene una semejanza con su Andalucía, donde va a encontrar el sosiego y la paz que necesita: “San Juan le recuerda a Cádiz y a Almería; el litoral, la costa gallega. La gente le parece andaluza” (p. 216).

Juan Ramón anota sus impresiones y las guarda en cajas. Luego las selecciona y cuando se produce el flechazo con lo verdadero, con lo que le emociona, se lo dicta a su mujer, su fiel compañera, su verdadero sostén, la que transforma su humor acerado en sosegado y fino, sin rencores que sí vienen en aluvión a su boca en un primer momento: “Ella tiene una gran paciencia conmigo. Una gran dosis de ternura que heredó de su madre, la puertorriqueña de quien le hablé al principio” (p. 223)

Estas palabras, recogidas en el libro, proceden de una entrevista de Juan Ramón a Ángela Negrón Muñoz, recogidas en el periódico El Mundo, en Puerto Rico, el 7 de octubre de 1936.

En el apartado titulado “En Cuba”, hay una parte interesante para mi estudio, donde Manuel Aznar cita en el Diario de la Marina, La Habana, de marzo de 1937, la siguiente precisión que hizo el doctor Marañón en Francia cuando habló de la huida de España del ochenta y ocho por ciento del profesorado de Madrid, Valencia y Barcelona por el temor a ser asesinados por rojos, cuando ellos eran hombres de izquierda.

Aznar los llama fugitivos y además aparece una lista de la mayoría de ellos, en la que está el poeta de Moguer, éste contesta al Diario lo siguiente:

“Pero yo “no he huido” de los rojos ni de los blancos ni de los de ningún otro color o matiz. Salí de España, con mi mujer, el 22 de agosto pasado, porque tenía pendiente, con anterioridad al levantamiento militarista, un compromiso literario, muy importante para mí, con el Departamento de Educación de Puerto Rico, que no pude cumplir en Madrid por los trastornos naturales de la guerra, y que estoy realizando aquí en La Habana; y porque otros intereses particulares de mi mujer y los míos lo reclamaban” (p. 265).

Dice también que ni su mujer ni él han cobrado ni un céntimo del Estado español. La República sí le ayudó a llegar a América, pero se considera libre e independiente, aunque sí defienda los valores de los republicanos y ataque a los sublevados.

La idea de ir a México, desde Cuba pasa por la cabeza de Juan Ramón, pero lo tiene muy difícil, dada la enorme actividad que tiene en La Habana, como nos cuenta aquí: “Para mí sería un gusto verdadero poder ir a Méjico, ver a mis amigos de Méjico y a Méjico mismo. Pero ahora no puedo decir que sí ni que no.

Estoy imprimiendo en La Habana 4 libros, 3 encargados desde Puerto Rico y uno de aquí. Van muy despacio y no sé cuándo estarán acabados. Por otra parte, los médicos me han recomendado últimamente, a causa de mis trastornos circulatorios, que no suba a más de 1.000 metros. Esto no sólo sería un verdadero obstáculo”.

La carta va dirigida a su amigo Genaro Estrada, que sí se halla en México. Para el poeta de Moguer, los amigos son importantes, pero los enemigos siempre lo serán y mantendrá una dura actitud en contra de poetas como Pedro Salinas o Jorge Guillén.

CONTRA BERGAMÍN

Haciendo un salto importante en el libro (un estudio detallado del mismo, me alejaría de esta visión de conjunto que pretendo transmitir), merece la pena citar las palabras de Juan Ramón en contra de su adhesión a la “Alianza antifascista” de escritores en defensa de la República, porque en ésta había nombres de conocidos falangistas:

“Yo no acepté vivir en “La alianza antifascista”, por lo mismo que antes dije. Allí estaban conocidos fascistas, falangistas, los amigos de J (osé) B (ergamín) y C (orpus) B (arga), la redacción de El Sol, etc” (p. 448).

Tampoco aceptó la propuesta hecha por Adolfo Salazar, Serrano Plaja y otros para dar una charlas en El Mono Azul, ya que Antonio Machado, con el que Juan ramón mantenía una gran amistad, había rechazado participar en las citadas charlas, ya que su hermano Manuel estaba en el otro bando. La negativa de Machado es el rechazo, también, de Juan Ramón.

Resulta interesante también el apartado trece, titulado “Respuestas”, en el cual aparece la inquina que Juan Ramón tiene a Bergamín, se trata de una carta de Octavio García Barreda, director de Letras de México, donde colaboró Juan Gil-Albert. La causa es la propuesta del poeta moguereño de colaborar en la revista, ya que ha rechazado abiertamente hacerlo en El Hijo Pródigo, porque en ella se halla Bergamín:

“Nada tengo contra El Hijo Pródigo en sí misma. Me gusta la revista por su forma y su colaboración general, y colaboraría gustoso en ella, como empecé, si no advirtiera la predominancia mayor cada día y más arbitraria de J (osé) B (ergamín). Y no porque me ataque a mí, sistemática y bajamente; ya en Cruz y Raya, como digo en esta carta que le mando, y antes del ataque de J. B. en el primer número, desdeñé colaborar con él” (p. 639).

Para Juan Ramón, la valía de Bergamín es mínima, además lo considera un hombre que, en un principio, cuando editó el poeta de Moguer la revista Índice sí gozó de su amistad y su ayuda, pero luego fue perdiendo esa amistad debido a la vanidad desproporcionada de Bergamín y de los amigos que tenía.

En otra de estas cartas, dice que Bergamín tergiversa o calumnia al escribir, duras acusaciones que muestran la animadversión del poeta andaluz sobre el madrileño.

Hay muchas cartas entre Bergamín y Juan Ramón donde mutuamente se lanzan dardos envenenados, pero nos apartaría de nuestro verdadero objetivo, que es la mirada del poeta andaluz en el exilio y sobre algunos de los emigrantes intelectuales que conoció o trató antes o después de su salida de España.

También manifiesta su admiración por Antonio Machado, por el que sigue la senda de la mejor poesía española, pero desaprueba el último Machado, el que sirvió de pretexto para ensalzar la guerra a través de la imagen de Castilla, de sus encinas, de sus olivos, etc:

“Y este Antonio Machado, es el que, por desventura, a cuenta de realidad más urgente, ha sido montado sobre el segundo, es decir, el primero en vida y muerte. Las guerras siempre exaltan lo grosero, porque la guerra es gruesa, es natural que lo sea, y la lírica es delicada; y no deben mezclarse guerra y lírica. Lo que corresponde a la guerra, en escritura, es la épica; pero la épica nunca ha sido la forma suprema de la poesía ni en Antonio Machado ni en nadie” (p. 656).

Tampoco deja en buen lugar a otras figuras señeras de nuestra poesía española, como Guillén, Neruda (aunque fuese chileno, su impronta fue esencial), Salinas, Gómez de la Serna y, como era de esperar, Bergamín:

“Dentro de mí hay algo que se levanta y se echa contra lo falso, sin yo poderlo evitar. En mi normal crítica literaria siempre coincide el ataque con la falsedad de la persona: Neruda, Gómez de la Serna, Salinas, Guillén, Bergamín, oportunistas generales todos. Pero yo pruebo los hechos que ellos cuando atacan no pueden probar porque yo pruebo con documentos.

Yo no puedo soportar el doble juego. Tengo amigos de todas las ideas, incluso falangistas, pero consecuentes toda la vida. Mi sobrino J (uan) R (amón) lo mejor de mi familia, educado en un ambiente de religiosidad seria (toda mi familia es conservadora) murió en el frente de Teruel forzado del fuego de un ideal” (p. 672).

Considera falsos a quien utilizan las ideas para jugar con ellas, para mentir y desmentir sucesivamente, sin asomo de verdad en nada.

Dice, acerca del oportunismo de todos ellos, que Pedro Salinas lo fue, porque organizó un homenaje, junto a otros, al Dictador Primo de Rivera. Considera que Guillén fue un “émulo” de Salinas, un hombre sin ideología que nunca creyó en la República. Los otros tampoco mostraron su nobleza, como los ya citados (Salinas, Guillén), o personalidades como Navarro Tomás o Américo Castro, los cuales asistieron varios años a cursos de verano en Middlebury bajo la bandera franquista.

Para Juan Ramón, no era de honor que se izara la bandera de la España franquista, ya que él había asistido a cursos donde no había ocurrido eso.

Me gustaría terminar este repaso a este libro, con la sensación que dejan las palabras de Juan Ramón, como exiliado de un país al que amó y al que no volverá. Queda su amor por España, esa lucidez infinita que le llevó a denunciar cualquier atisbo de deshonestidad, aunque algunas de sus imprecaciones nos parezcan exageradas o injustas, como las que dirigió a buenos españoles como Guillén o Salinas.

El poeta de Moguer es un hombre que ama su lengua, que la paladea en cualquier lugar en el que se halle, un hombre que conoce el sabor de la derrota, el agrio dolor de su voz, la cual ha ido perdiendo su aventura vital, la del decir en España lo que quería, pero ahora se resiste a callar, clama con la hondura del que posee su verdad: “Y yo un día, escribí un español auténtico y propio, y fui sencillo a veces y a veces complicado, corazón o cabeza, lírica o sátira; pero siempre de “dentro” de España y de los españoles de España.

Yo estaba “creando” un español de España, ¡mi español!” (p.69).

Como dice muy bien Jordi Gracia en su libro La resistencia silenciosa, resulta difícil saber quién fue fascista y quién no, porque las circunstancias eran complicadas, sin embargo, sí es fácil sacar conclusiones por ejemplos palmarios como los que tuvieron los que nunca dijeron ni participaron en ningún foro donde pudiese haber asomo de fascismo alguno: “¿Fueron los nombres que regresan –Baroja, Azorín, Ortega y Marañón- totalitarios y fascistas porque defendieron la victoria de Franco? ¿Fueron simples franquistas después de la guerra, o franquistas renuentes, o franquistas críticos, o franquistas de la resistencia o quintacolumnistas del franquismo, quizá? Lo que ninguno de ellos fue nunca es fascista, por mucho que el nuevo Estado exigiese eso de ellos y el exilio les imputase lo mismo. Desde ese patrón podrá acercarse al afán del héroe la trayectoria de Juan Ramón Jiménez, la de Cernuda o la de Salinas, que se exilian sin doblegarse a la ley del fascismo, antes que la de Gregorio Marañón o la de Ortega o la de Pérez de Ayala. Pero también por eso está más cerca de lo admirablemente humano la repulsa temprana de Dionisio Ridruejo a su propio pasado y sus convicciones fascistas antes que el caso de Laín Entralgo y su maquillaje de una biografía no asumida ni deplorada” (p. 81).

Sin duda alguna, la actitud de Salinas no fue, en ningún caso, de connivencia con ideas franquistas y la inquina de Juan Ramón nació más por otros motivos que no lo ennoblecen (temas literarios). Pero sí hay que tener en cuenta que el exilio español contó con figuras fuera de toda sospecha, que nunca aceptaron la más mínima ofrenda del gobierno que había derrotado a la Segunda República Española. El silencio de Juan Gil-Albert fue también una forma de denuncia, ya que su obra tuvo que esperar mucho para encontrar su aprecio mayoritario y nunca dejó de mostrar su repulsa a Franco como muestra su excelente Drama Patrio.

Juan Ramón Jiménez. Guerra en España (prosa y verso), 1936-1954. Point de Lunnettes, Sevilla, 2009. Edición de Ángel Crespo, revisada y ampliada por Soledad González Ródenas.