El 22 de febrero de 2007 participé en Colliure en un homenaje a Antonio Machado. Hacía 68 años de su muerte. Fue una experiencia de profunda emoción para mí. Escribí entonces el poema “Colliure”, publicado en mi libro Vista cansada (2008). Ahora me gustaría argumentar en prosa las razones de esta emoción, es decir, explicar la conciencia de haber homenajeado a una figura decisiva en la tradición a la que yo he querido sumarme como poeta, profesor y ciudadano.

Antonio Machado es lo más parecido que tenemos en España a un poeta nacional. Citamos sus versos en nuestras conversaciones y los políticos repiten sus sentencias en los discursos. Sus poemas son leídos, cantados, estudiados. Ante las rutinas sociales, siempre cabe la posibilidad de salir corriendo y mirar hacia otro lado en nombre de la originalidad. Se queda mejor con una impertinencia. Pero creo que en el caso de Machado, y soportando la crisis social que vivimos, no conviene evitar la pregunta sobre su valor en la educación sentimental de los españoles. Por eso quiero empezar esta reflexión con alguno de sus versos más citados:

Y al cabo, nada os debo; me debéis cuanto he escrito.

A mi trabajo acudo, con mi dinero pago

el traje que me cubre y la mansión que habito,

el pan que me alimenta y el lecho en donde yago.

Se trata de una declaración de orgullo cívico, en la que se mezclan los datos biográficos y las intenciones poéticas. El famoso “Retrato” prologa a Campos de Castilla se publicó por primera vez en 1908, en una galería de retratos que publicaba el periódico El Liberal. Un poco antes, el 16 de abril de 1907, Machado había recibido el nombramiento oficial como catedrático de Francés del Instituto de Soria. Era su primer trabajo, una verdadera conquista a los 32 años. No había sido buen estudiante, le había costado mucho acabar mal y tarde el bachillerato. Más que en la enseñanza oficial, su formación humana maduró en el ambiente de la Institución Libre de Enseñanza, al amparo del magisterio de Francisco Giner de los Ríos. Los lazos con la Institución le venían a través de su padre, Antonio Machado y Álvarez, y de su abuelo, Antonio Machado Núñez. La austeridad moral, la disciplina ética, la ilusión de unir la educación y el trabajo para modernizar el país, fueron una lección institucionista, a la que Machado rindió homenaje con motivo de la muerte de Francisco Giner en un conocidísimo poema. La labor sustituye al clericalismo: “¡Yunques sonad, enmudeced campanas!”. Giner pide: “Hacedme / un duelo de labores y esperanzas. / Sed buenos y no más…”. Se resume así la idea del trabajo como un factor esencial en la generación del sentimiento de ciudadanía. A través del trabajo se llega al compromiso esperanzado de reformar la vida española. Se comprende que, desde esta postura ética, fuese tan importante encontrar trabajo y pagar con el dinero de un salario el traje, la casa, el pan y la cama. Machado estaba orgulloso de su puesto conseguido en el instituto.

Pero sentía también un especial orgullo poético. En los años del modernismo, había cobrado importancia la leyenda del artista bohemio, del poeta maldito, del dandi. Manuel Machado, en un maravilloso poema, “Adelfos”, redondeó un desplante lleno de orgullo personal:

Nada os pido. Ni os amo, ni os odio. Con dejarme,

lo que hago por vosotros hacer podéis por mí...

¡Que la vida se tome la pena de matarme,

ya que yo no me tomo la pena de vivir…!

Su hermano Antonio tampoco le debe nada a nadie, pero más que un alejamiento de la sociedad, recurre a sus gotas de sangre jacobina y a su torpe aliño indumentario para defender una idea cívica de la poesía. 1907 no había sido sólo el año en encontrar un humilde trabajo como profesor en un humilde instituto, sino también el año en el que estaba madurando un buscado cambio poético.

Hay otra estrofa del “Retrato” muy citada, pero a veces no del todo entendida en su valor:

Desdeño la romanza de los tenores huecos

y el coro de los grillos que cantan a la luna.

A distinguir me paro las voces de los ecos,

y escucho solamente, entre las voces, una.

Tendemos ahora a identificar esta estrofa con la búsqueda de originalidad, la voz única, frente al eco de los imitadores y los epígonos. Pero conviene entender bien el sentido de estos versos. En la tradición en la que se había formado Antonio Machado, la deriva simbolista del romanticismo, lo verdaderamente prestigioso eran los ecos. Lo peligroso para el poeta eran las voces. El gran Gustavo Adolfo Bécquer había sido el poeta de los rumores, los murmullos, la niebla, los ecos, el cendal, la gasa. Acaba así la rima XXIV:

Dos ideas que al par brotan,

dos besos que a un tiempo estallan,

dos ecos que se confunden,

eso son nuestras dos almas.

Don Gustavo Adolfo había ironizado en la rima XXVI sobre el prosaísmo decimonónico y sobre la retórica poética grandilocuente, el oro falso del lenguaje:

Voy contra mi interés a confesarlo,

no obstante, amada mía,

pienso cual tú que una oda sólo es buena

de un billete del Banco al dorso escrita.

No faltará algún necio que al oírlo

se haga cruces y diga:

¡Mujer al fin del siglo diez y nueve,

material y prosaica!... ¡Boberías!

¡Voces que hacen correr cuatro poetas

que en invierno se embozan con la lira!

¡Ladridos de los perros a la luna!

Tú sabes y yo sé que en esta vida

con genio es muy contado quien la escribe

y con oro cualquiera hace poesía.

Dos pájaros de un tiro, el prosaísmo y el falso oro de la poesía retórica. Frente a ese falso oro, Bécquer y los poetas simbolistas se refugian en el matiz, la sugerencia, el eco, la alusión. A Antonio Machado le llegó esta poética del propio Bécquer y de Paul Verlaine. Recibió un código estético basado en el fracaso del lenguaje como un correlato del fracaso de la sociedad. El signo lingüístico siempre ha sido una metáfora del contrato social. Cuando el contrato fracasa y se hunden las ilusiones públicas, el lenguaje entra en crisis, porque es también una realidad social. Constituye un problema de primera magnitud para la poesía, ya que su materia de trabajo es un lenguaje envenenado. Por citar a Bécquer una última vez, podemos resumir el riesgo de la escritura con una estrofa de la rima I:

Yo quisiera escribirle, del hombre

domando el rebelde, mezquino idioma,

con palabras que fuesen a un tiempo

suspiros y risas, colores y notas.

Lenguaje mezquino, no sólo rebelde. La escritura se hace simbolista, se refugia en la alusión, el eco, el suspiro, la nota, que puede plasmar una verdad del alma. Sólo es puro aquello que es presocial, pre-histórico, como el silencio. Esta fue la estética en la que maduró la primera poesía de Antonio Machado, en esa obra maestra que es Soledades. Galerías. Otros poemas (1907). Antonio Machado se había alejado del modernismo retórico dominante en la primera edición de Soledades (1903), a favor de un simbolismo de matices suaves e íntimos. Más que la argumentación o que la realidad de las palabras mismas, era importante la palpitación del alma contagiada:

La fuente de piedra

vertía su eterno

cantar de leyenda.

Cantaban los niños

canciones ingenuas,

de un algo que pasa

y que nunca llega:

la historia confusa

y clara la pena.

Seguía su cuento

la fuente serena;

borrada la historia,

contaba la pena.

Ese era el reto de la escritura, inyectar un algo que no puede confundirse con un argumento. Es clara la pena, pero la historia confusa. El poeta identifica su palabra con el murmullo de la fuente. Pero a lo largo de la composición definitiva de sus Soledades Machado empieza a hacerse preguntas que abren nuevas perspectivas y dudas en los códigos del simbolismo. La originalidad en poesía tiene mucho que ver con la necesidad de hacer preguntas. Una estrategia de rarezas es menos eficaz que una pregunta a tiempo. La evolución del género es un encadenamiento de preguntas oportunas. Y Machado preguntó. ¿Qué es la intimidad, la verdad sentimental, ese territorio que la ideología subjetiva define como un espacio puro, no contaminado por la historia? ¿Qué cantamos al encerrarnos en nuestra subjetividad más profunda? Hay un poema de Soledades que a mí me parece muy importante en este sentido. El poema XXXVII dialoga con la noche, la mensajera de su intimidad oculta, y le pregunta “si son mías las lágrimas que vierto”. En el simbolismo los códigos poéticos se basan en el concepto de expresividad, que etimológicamente se relaciona con el de exprimir. El poeta se exprime para sacar su zumo interior, el de la verdad esencial humana, y la metáfora tradicional de ese zumo suelen ser las lágrimas.

¿Son mías las lágrimas que vierto?, pregunta Machado, que es como preguntar si la condición humana, la verdad subjetiva, cae de las nubes, se forma como un alma independiente y sagrada, o es en realidad algo que se forma con la historia, junto a los demás, un territorio que participa como otro cualquiera de las energías de la sociedad. A partir de aquí los códigos de la poesía de Machado sufren un vuelco. La noche contesta:

Yo nunca supe, amado,

si eras tú ese fantasma de tu sueño,

ni averigüe si era su voz la tuya,

o era la de un histrión grotesco.

Y después matiza todavía más la gravedad de su respuesta:

Yo me asomo a las almas cuando lloran

y escucho su hondo rezo,

humilde y solitario,

ese que llamas salmo verdadero;

pero en las hondas bóvedas del alma

no sé si el llanto es una voz o un eco.

Ahora el sentido de la conciencia poética es otro. Primero, se trata de comprender que los sentimientos, las verdades interiores, forman parte de nuestra educación sentimental, de nuestra historia, porque la vida es una conversación y nos definimos como seres sociales. Hay muchas cosas que parecen nuestra verdad original y sólo son un eco de las corrientes de opinión de la sociedad, de los valores y las ideologías impuestas. En segundo lugar, debemos elegir nuestra voz, saber distinguir nuestra propia opinión. Machado se define como ciudadano, como individuo social, comprende que no hay verdades al margen de la historia, y luego asume la tarea de buscar la suya propia. Ese es el significado profundo de un acto poético que se separa de las purezas antisociales para responsabilizarse cívicamente de su voz, como se responsabiliza de su trabajo, del traje que le cubre, de la mansión que habita y del lecho en el que descansa.

El “Retrato” de Campos de Castilla no es sólo una declaración ética, sino una afirmación de que su palabra poética es inseparable de su compromiso cívico. Por eso en Campos de Castilla cambia de tono, y recoge poemas con voluntad de regeneración, de estirpe institucionista, propia de discípulo de Giner de los Ríos. Los artículos que escribe en la época insisten también en este punto. La educación de los ciudadanos y el trabajo, entendido como primer compromiso de socialización individual, son el fundamento de una ilusionada voluntad colectiva que espera un país más justo. Se trata de crear Estado y tejido social al mismo tiempo, porque el Estado no es algo ajeno al tejido social, sino su formulación más madura, más justa, en las gotas de sangre jacobina de Machado.

Pensando en la situación española, en el año 1913 publica un artículo titulado “Sobre pedagogía”, en el periódico El porvenir castellano. Dice nuestro profesor de francés: “Mientras no se descienda a estudiar al hombre del campo, no acabaremos de explicarnos los más rudimentarios fenómenos de la vida española. De los dos elementos que nos empujan –no dirigen, porque no puede dirigir lo inconsciente-, que nos mueven o nos arrastran a un porvenir catastrófico, están ausentes las huellas de la ciudadanía. Ambos son campesinos. Estos elementos son la política y la Iglesia, o por decirlo claramente, los caciques y los curas”. Machado sabe que lo inconsciente es también parte de la historia, y la educación sentimental de España estaba en manos de los caciques y los curas. Estaban ausentes de nuestro país las huellas de la ciudadanía.

Ese es el motivo de que don Antonio se presente en su “Retrato” de manera orgullosa, nada más, pero nada menos también, como un ciudadano. Y que nadie se extrañe de carácter despreciativo con el que utiliza aquí la palabra política, como nadie debe extrañarse tampoco del empeño con el que Federico García Lorca defendió en su correspondencia de los años 20, ante su familia y ante don Fernando de los Ríos, que su drama Mariana Pineda no era una obra política. En la Restauración, para los intelectuales comprometidos y cívicos, la política no formaba parte de la España real. Era tan sólo una farsa de la España oficial, el juego de los caciques, el cambio de turno entre liberales y conservadores, las dos caras de la misma mentira. Se suelen utilizar mucho unos versos de Machado para hablar de las “dos Españas”. Todos nos acordamos: “Españolito que vienes / al mundo te guarde Dios. / Una de las dos Españas / ha de helarte el corazón”. Pero casi siempre se olvida que Machado no hablaba de las dos Españas de la Guerra Civil, de los demócratas y los reaccionarios, sino de los liberales y los conservadores, las dos Españas de la Restauración, sometidas por igual a los caciques y a la Iglesia. Los unos y los otros te engañarán, son la farsa de los turnos sin alternativa, las dos caras de una única moneda.

Antonio Machado, como tantos escritores e intelectuales de su tiempo, vivieron con pasión el sueño republicano, un deseo patriótico de que la nación se vertebrara, de que la España real se uniera con la España oficial, consiguiendo un nuevo prestigio y un nuevo sentido para la política. Esta es la tradición, la estirpe machadiana, en la que yo quiero justificar algunas de sus lecciones, decisivas para mi trabajo como poeta, profesor y como ciudadano.

Como poeta, acudí pronto a estas meditaciones de su “Proyecto de un Discurso de Ingreso en la Academia Española”: “Una nueva sensibilidad sería un hecho biológico muy difícil de observar y que, tal vez, no sea apreciable durante la vida de una especie zoológica. Nueva sentimentalidad suena peor y, sin embargo, no me parece un desatino. Los sentimientos cambian a través de la historia, y aún durante la vida de un individuo. En cuanto resonancias cordiales en boga, los sentimientos varían cuando estos valores se desdoran, enmohecen o son sustituidos por otros”.

Los sentimientos son parte de la historia, un argumento para definir cualquier forma renovada y real de política. Ahora que la política ha comprendido esto y defienden dentro de sus idearios sociales las políticas de igualdad, de libertad y dignidad en las vidas privadas; ahora que estamos intentando renovar el significado social de palabras como hombre, mujer, sexualidad y libertad, me atrevo a recordar con orgullo que la poesía, la poesía representada por Antonio Machado, apostó por las transformaciones en la sentimentalidad. En una época dominada por los cambios formalistas, estilistas y llamativos de la vanguardia, Machado se atrevió a decir que sólo nacería una nueva lírica, o una nueva sociedad, cuando fuésemos capaces de vivir una nueva sentimentalidad.

A principios de los años 80, Javier Egea, Álvaro Salvador y yo, formados en el magisterio de Juan Carlos Rodríguez, presentamos nuestra poesía como la búsqueda de una sentimentalidad otra. Intentamos defender que la libertad no suponía sólo el derecho a votar, sino que debía significar sobre todo un cambio profundo en la sociedad española. Intentamos también romper las polémicas ingenuas entre compromiso y pureza o intimidad y realismo. Entre los que entendían el compromiso político como una divulgación panfletaria y los que se vanagloriaban de su calidad estética por su alejamiento de la realidad, las lecciones de Antonio Machado nos fueron imprescindibles en un ambiente entonces muy politizado. Se podía indagar en la intimidad sin ser un reaccionario y mantener la vinculación y el compromiso cívico sin caer en la superficialidad de los panfletos. La apuesta ética de Machado era fértil como lección porque coincidía con su originalidad poética. Pocas tareas son tan radicales y de tanta complicidad con el sentido social de la historia como la superación de la estirpe simbolista en una mentalidad que tiende a recortarle la dimensión social a la palabra libertad para confundirla con el egoísmo individual.

Estas reflexiones sirven también para justificar la herencia machadiana que asumí como profesor. La nueva pedagogía no puede fundarse sólo en un aprovechamiento de los avances tecnológicos, sino en la formulación de un nuevo contrato social, o pedagógico, en el que los valores de la ciudadanía sean capaces de ofrecer respuestas al mundo en el que vivimos, respuestas desde luego planetarias, donde la formación de los ciudadanos, la educación humanística de las conciencias, los valores, sean tan importante como el aprovechamiento de los avances científicos y técnicos. Debido a un complejo de inferioridad frente al paradigma del saber científico, los humanistas han insistido en presentarse en los últimos años a través de unos protocolos teóricos y unos vocabularios de tono cientifista. Ha sido un doble error. En primer lugar, porque quien se avergüenza del sentido abierto, social, interpretativo, de las humanidades, renuncia a unos valores fundamentales para el saber y la educación democrática. Ninguna metáfora mejor que el propio hecho de la lectura si se quiere caracterizar la modernidad desde sus mejores posibilidades. Pero en segundo lugar, se ha facilita algo aún más peligroso: que los científicos y los técnicos se desentiendan del fondo humanista que hay en sus tareas, esa parte de responsabilidad social y de poesía que motiva su trabajo.

Frente a las modas del descrédito y frente al clericalismos monetario de los tecnócratas, conviene que los humanistas nos declaremos humanistas como el mismo orgullo sin vergüenza que empleó Antonio Machado para retratarse como un poeta cívico en tiempos de bohemia. Y frente a los dogmas y las certezas, recordemos aquí unas palabras de Antonio Machado, pertenecientes a las lecciones de Juan de Mairena. Las he repetido durante 30 años para empezar o concluir mis cursos universitarios: “Pláceme poneros un poco en guardia contra mí mismo. De buena fe os digo cuanto me parece que puede ser más fecundo en vuestras almas, juzgando por aquello que, a mi parecer, fue más fecundo en la mía. Pero ésta es una norma expuesta a múltiples yerros. Si la empleo es por no haber encontrado otra mejor. Yo os pido un poco de amistad y ese mínimo de respeto que hace posible la convivencia entre personas durante algunas horas. Pero no me toméis demasiado en serio. Pensad que no siempre estoy seguro de lo que os digo, y que, aunque pretenda educaros, no creo que mi educación esté mucho más avanzada que la vuestra. No es fácil que pueda yo enseñaros a hablar, ni a escribir, ni a pensar correctamente, porque yo soy la incorrección misma, un alma siempre en borrador, llena de tachones, de vacilaciones y arrepentimientos. Llevo conmigo un diablo –no el demonio de Sócrates-, sino un diablejo que me tacha a veces lo que escribo, para escribir encima lo contrario de lo tachado; que a veces habla por mí y otras yo por él, cuando no hablamos los dos a la par, para decir en coro cosas distintas. ¡Un verdadero lío! Para los tiempos que vienen, no soy yo el maestro que debéis elegir, porque de mí sólo aprenderéis lo que tal vez os convenga ignorar toda la vida: a desconfiar de vosotros mismos”.

El Daimon de Sócrates no era signo del mal, sino un intermediario entre los hombres y los dioses. La verdad de Machado no era una herencia divina, sino su responsabilidad cívica, su necesidad de hacerse día a día, y no como un alma esencial, sino como un borrador. De ahí que las lecciones de Antonio Machado hayan tenido también una decisiva significación ética, un valor civil. Las razones del civismo son inseparables de un modo de entender el trabajo. En esta responsabilidad de hacerse como ciudadano y poeta, Antonio Machado y Juan de Mairena, se plantearon el sentido de la libertad. Nos advirtieron que no se trata sólo de poder decir lo que pensamos, sino también de poder pensar lo que decimos. El libro de Juan de Mairena se publicó en 1936, año de un golpe de Estado que enseñó a los españoles lo importante que es el poder decir lo que pensamos. Ahora en el 2012, con el control mediático del mundo, que sustituye la experiencia histórica por la realidad virtual, debemos recordar a Machado, intentar hacernos dueños de nuestras propias opiniones y aprender a pensar lo que decimos.

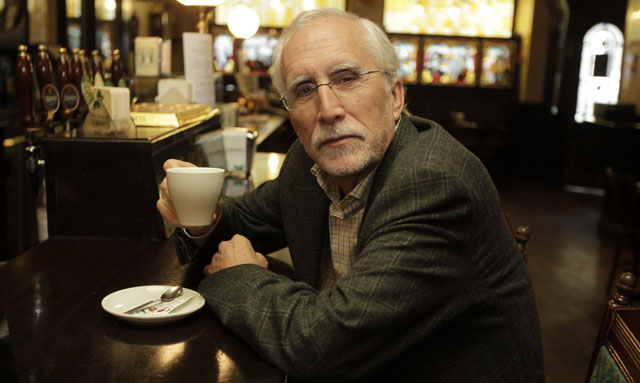

Estos son algunos de los motivos por los que yo me emocioné el 22 de febrero de 2007 ante la tumba de Machado. Hay, sin embargo, uno más que no me gustaría pasar por alto. Hice ese viaje junto al poeta y profesor Ángel González. Sus ensayos sobre el poeta sevillano han iluminado el valor radical de una poesía con apariencia sencilla. Pocas cosas tan originales en la lírica española como el atrevimiento de cambiar el significado del eco y de la voz. Ángel, como otros amigos de la generación del 50, asumió también la tradición machadiana del poeta cívico.

A esa tradición me sumé. El hundimiento de la democracia europea y del humanismo que ahora vivimos no me ha pillado entre princesas, artefactos barrocos o falsos cientifismos. A Antonio Machado se lo debo.