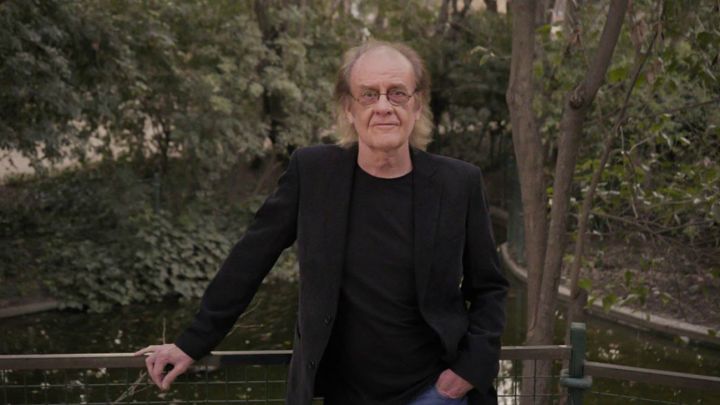

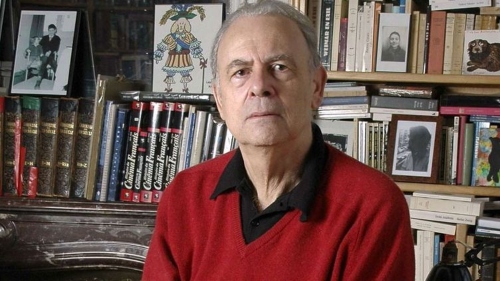

Esta entrevista a António Lobo Antunes fue emitida originalmente por la RTP el pasado mes de enero de 2015. Agradecemos la autorización concedida por la Radio Televisión Portuguesa para que pueda ser reproducida y divulgada por primera vez en España a través de Turia.

- Antonio, parecería que ha pasado poco tiempo desde nuestra última entrevista, pero aún así hace ya casi cuatro años.

- Cuatro años, sí.

- Y cambiaron muchas cosas, cambió el mundo, cambiamos nosotros y el país tuvo una evolución bajo un plano de rescate económico. ¿Cómo ha sido su vivencia de estos hechos, la vivencia de los últimos años?

- Cuando nos conocimos yo había pasado por un cáncer, hace siete años, y tenía que pasar las revisiones obligatorias. Cuando me hicieron un examen, tenía un tumor en cada uno de los pulmones. Diferentes el uno del otro. Me operaron. Tuve suerte al ser tratado por una persona excepcional que ya me había tratado del otro y que me dijo: “te voy ha hacer un tratamiento de quimioterapia que puede provocarte complicaciones, pero aún así te curarás.” La terapia fue muy, muy violenta. Fueron cuatro meses horribles en los que no me podía mover. Y, al mismo tiempo, extraordinarios… En la otra ocasión había hecho un tratamiento de quimioterapia oral y esta vez fue inyectada; en una sala muy grande del Hospital de Santa Maria, llena de gente, de todas las edades, muchachas de 18 años con pelucas, y una vez más me sorprendió la extraordinaria dignidad de las personas. No se escuchaba una sola queja, no había lágrimas… y estaban contentos de verme allí. En los hospitales, las noches son terribles. Cuando la última visita se iba, yo me quedaba mirando por la ventana la llegada de la mañana, como Proust cuenta, como si la mañana me fuese a salvar de algo, y no me salvaba de nada. Pensaba que no tenía derecho a rezar. Primero, porque Dios tiene cosas mas importantes que hacer que ocuparse de mí. Imagínese, sólo el billón de chinos debe dar un trabajo de no acabar nunca. Dios tiene otras cosas que hacer, y además, sería un falso rezar porque, en mi caso, en realidad, estaba intentando negociar. No estaba en la situación de rezar, sino en la de llegar a un pacto.

- ¿Qué trae de nuevo a la Iglesia este Papa?

- Bueno, no tengo capacidad para juzgar eso. Ahora bien, en mi opinión, creo que él se aproxima a las personas de Dios, por lo que oigo, lo que me hace sentir, al menos en mi opinión nos da una dimensión casi humana de Dios, si es que se puede expresarlo así. Presenta a un Dios mucho más próximo y que yo deseaba que fuese, que no tiene nada que ver con aquel Dios terrible del catecismo que me enseñaban en la iglesia cuando era pequeño. Un Dios aterrador, que enviaba plagas de langostas, que mataba primogénitos, y como, además, yo era el mayor de los hermanos, pensé: tengo que portarme bien y rezar mucho, sino puede que vea una plaga de primogénitos cualquiera, o que me arrojen las langostas encima. Esas eran las cosas que me incomodaban del Antiguo Testamento.

- Además de esos dos cánceres a los que venció, también perdió a su…

- No vencí nada. Nadie vence al cáncer. Simplemente, de aquí a diez años, el cáncer se volverá cada vez más una enfermedad crónica, como si fuese una diabetes, o un reumatismo. Hace diez o quince años sólo el 5% de personas sobrevivía, ahora son el 80% o el 90%.

- Pero quería decirle que, además de aquellos dos cánceres, ocurrió también que, durante ese periodo, perdió a su madre.

- ¿Si hubiese servido para algo?, que es lo que la gente se pregunta habitualmente… Sí, mi madre murió también.

- Volviendo al país; porque han pasado tres años y han sido tres años difíciles aquí, en Portugal, con el plan de austeridad y con el rescate económico del que ha sido víctima el país, ¿cómo ve ahora?

- Me siento indignado con lo que se ha hecho con este país. Somos un pueblo extraordinario y que lo acepta todo. Ahora, lo que no entiendo, es cómo podemos aceptar de una manera tan sumisa todo lo que pasa: aquello que los políticos resuelven. La sensación que yo tengo es que quien manda son las sociedades de abogados, ni siquiera son los políticos.

- ¿O es el poder económico y financiero?

- Exactamente. Pero ¿quién está detrás de eso?

- ¿Quién está detrás?

- En Portugal son las sociedades de abogados. Sabe, hace algunos años, cuando estuve con Steiner, antes del inicio de la crisis, en Cambridge, él me decía: “Esto comenzó en América; pero seréis vosotros los que lo vais a pagar: los portugueses, los españoles, los italianos, los griegos son los que van a pagar por todo ello.” Sabe, este es un barrio pobre, donde estamos, y las personas están a la última pregunta. ¿Y sabe lo que se ha vendido más en el barrio? Candiles de petróleo. Porque sale más barato que la electricidad. Las personas toman baño una vez por semana sólo, para no gastar agua. O estando en un supermercado, ver a la señora que está cortando carne, meter varios trozos en bolsas de plástico para ella, porque no tiene, porque está muy mal pagada. Somos miserablemente pagados. Y tengo mucho miedo de lo que nos vaya a ocurrir. Ahora habrá elecciones: es evidente que este gobierno va a cambiar.

- ¿Va a cambiar?

- No tengo duda que el partido que gobierna va a perder. El portugués que hablan los políticos es puramente anecdótico, ¿o no es así? Para empezar por el Primer-Ministro. Es una vergüenza. Es una vergüenza. La gente podría hacer todas las críticas del mundo a Salazar, pero era mucho más atractivo que los primeros-ministros que tuvimos después de la Revolución.

- ¿La figura de Salazar continua, en su opinión, siendo la figura más importante del siglo XX en Portugal?

- No, no estoy hablando de que sea la mayor o menor figura. Ese hombre sólo me hizo mal. Fue por su causa que fui a la guerra. Fue por su causa que sufrí tanto. Tuve un primo que murió en ella, tuve un hermano que fue reclutado antes. Siento una desconfianza natural en lo que respecta a los políticos: me resulta extraño que una persona se designe a sí misma para liderar lo que quiera que fuese.

- En los últimos días, las noticias no fueron buenas para el país, los portugueses fuimos informados de nuevos casos de corrupción.

- No me resulta extraño. El apetito de poder es tremendo porque en la mayor parte de las ocasiones, o en muchas de ellas, lo hacen personas que no lo necesitan, pues tienen dinero suficiente. Esto es lo paradójico. ¿Qué es lo que sucede con esa gente? Son personas con una valoración de sí mismas muy baja, y, entonces, el tener mucho dinero o tener mucho poder les refuerza la autoestima y les permite vivir con menos angustia. Son también personas sin grandes preocupaciones y con un problema de carácter moral, que les afecta a la personalidad entera, ya que no tienen escrúpulos de ningún tipo. Fíjese en esas otras personas que tenían el dinero en el banco pobre y que se quedaron sin nada. Los directivos de los bancos no se preocupan por eso. Además si no fuera de ese modo, dejarían de ser banqueros, ¿no es así?

- ¿Tampoco se sorprendió con la intervención del Banco Espíritu Santo?

- Un imperio dura tres generaciones: la del que lo construye y la del que lo mantiene son las primeras, luego comienza la decadencia. Era inevitable que esto fuera a suceder en esta generación o en la próxima. No me sorprende nada. Las personas, que para mí, son más prescindibles, entre las que me encontré, pertenecen a las llamadas clases altas. Son mucho más insignificantes que las de las clases bajas. Y mucho más ordinarias. Yo ví en Brasil a muchas de ellas.

- ¿Porque pierden la dimensión de lo real, de la realidad?

- Ah, sí, eso ocurre. Saben lo que cuesta cada cosa que tenemos. Miran mi ropa y se dan cuenta en seguida lo que ha sido comprado en una tienda de chinos. Acaso esté exagerando, pero no es muy diferente de lo que digo.

- Entonces ¿por qué son mucho más vulgares los de las clases dirigentes?

-Por egoísmo, por avaricia, por deseo de poder, por desprecio, por su incultura. Y, después, por su manera de mirar el dinero. Cuanto más rica es una persona más se fija en la pasta, ¿se ha dado cuenta?

- ¿Vale la pena vivir, sea como sea?

- Es bueno estar vivo. A mí nunca me han dicho: “¿Sabes quien se encuentra muy bien?”. Sin embargo, me he cansado de escuchar: “¿Sabes quien está muy mal?” Pobre, tiene un cáncer. Y tras esa afirmación hay un sentimiento de victoria. Él tiene cáncer y yo no. Él va a morir, yo no. Había un moralista francés del siglo XVIII, que decía: “En la desgracia de nuestros amigos, siempre hay algo que no es completamente desagradable.” No era sólo de los enemigos, sino también de los amigos. Cada vez que alguien me pregunta: “¿sabes quien está muy mal?”, me digo siempre a mí mismo: “no, ni quiero saberlo”, y le mando a la persona que me lo ha preguntado a un lugar del que no se debe hablar aquí, porque puede haber niños viendo su programa. Pero también me ha ocurrido entrar en una enfermería y ver a los médicos y a los enfermeros llorar porque ha muerto alguien. ¿Se acuerda de Malangatana Valente?[1] Murió en Santa María, tratado por una gran amiga mía a la que le debo el estar todavía vivo. Él comenzó a tener síntomas. Tenía un cáncer de pulmón que tardó algún tiempo en dar la cara. Y estaba en Mozambique con la mujer. Se planteó salir de Mozambique para ir a otra parte para tratarse. Su mujer le dijo: “Vamos a África del Sur”. Malangata le respondió: “No, vamos más cerca, vayamos a Portugal.” Mientras existan personas que cuando dicen vamos más cerca, piensan en Portugal, todavía hay alguna esperanza para nosotros como país. Esta frase es extraordinaria: “No, vamos más cerca, vamos a Portugal.”

- ¿Se siente amado, tratado con cariño, aquí?

- Pienso que las personas han sido muy generosas conmigo. Y me gusta nuestra manera de ser. Me sería muy difícil vivir con una mujer que no fuese portuguesa. Que no se quejase en la misma lengua que yo; que no hablase en la misma lengua; que no se irritase en la misma lengua. Nunca podría vivir con una extranjera. Le voy a contar algo íntimo, pero para acabar. Estuve en América, en Nueva York. Y las personas, allí, los sábados, se van a las discotecas, pero se van solos, hombres y mujeres, todos van solos. Las discotecas, además, suelen tener un cantante que imita, con frecuencia, a Sinatra. Esto ocurrió en Newark. En las cercanías de Nueva York. Conocí allí a una noruega, una dentista noruega, con la que, más tarde, tuve un encuentro más íntimo. Y ese encuentro íntimo fue horrible. Yo estaba acostumbrado a estar con portuguesas y aquella mujer me parecía que se estaba ahogando. Escuchaba el sonido bumbom, bumbom. Tenía la impresión de que ella estaba dentro de una bañera ahogándose y yo no lo pude soportar, sólo quería salir de allí corriendo, lo más deprisa posible. Dios mío, que saudades de las mujeres portuguesas que gritan en una lengua que yo entiendo, que se expresan en una lengua que entiendo. Hasta para eso. Que les gusta comer las mismas porquerías que a mí me gustan, cosas que te sientan mal, con mucha grasa. Me gusta. Nuestro mal gusto me gusta. Me gustan los sujetadores feos que, a veces, las muchachas usan, aunque vistan mal, pero que, en realidad, visten triunfalmente mal. Todas están contentas. Son felices con ellas mismas. De ser como son. Estoy muy contento con todo eso.

- ¿Hay sujetadores feos?

- ¿Y no los hay? Como también los hay bonitos. Además, ¿sabe?, toda la ropa interior femenina es un misterio. Como ejemplo le contaré una anécdota: el único rey del tiempo de la reina Victoria, que no casó con una de sus hijas, fue Vittorio Emanuele, el unificador de Italia, que, estando en Londres para ello, concedió una entrevista y, al periodista que le preguntó: “¿qué es lo que más le ha impresionado de Londres?” , le dio como respuesta: “el hecho de que las mujeres usen calzones”. Y, sólo por causa de eso, la reina no le concedió a su hija en matrimonio. Porque los calzones eran un atuendo de prostitutas.

- No puedo dejarle de preguntar, ¿por qué continúa fumando?

- Porque me da placer.

- ¿Incluso después de haber estado enfermo?

- Por eso mismo, porque ahora no tengo más oportunidades que otros.

- Y eso, ¿por qué?

- Porque creo que ya tuve mi ración de cáncer. Ahora me apetecería variar un poco. Tener otras enfermedades cuando tenga que tenerlas. Y me gusta fumar. Siempre me ha gustado. Me gusta el sabor. Hay cigarrillos que no me gustan, pero estos sí.

- ¿Es el sabor lo que le atrae?

- Mi padre fumaba en pipa, toda su vida. Y murió con 89 años. Fumó en pipa hasta el final de su vida, y aquello olía…

- Pero la pipa tiene un aroma perfumado…

- Me refiero al olor de aquel tabaco. Él sólo fumaba una marca inglesa que era difícil encontrar, pues no la vendían en ninguna parte en Lisboa. Y finalmente, tras mucha búsqueda, había que encargarla fuera. Venía en latas. La enviaban desde Inglaterra. Era perfumado, sí. Pero me gustaba más su sabor. Y como decía Oscar Wilde, y mi padre repetía muchas veces, “resiste todo, menos las tentaciones…”

- ¿Tiene muchas?

- Tengo algunas, pero son muy personales.

- Suele decir que la cultura es la base de todo y que es lo que falta en Portugal.

- Saber hacer pasteles de bacalao es tan importante como haber leído Os Lusíadas: es una forma de cultura. Tenemos la tendencia a juzgar que cultura es haber leído muchos libros, tener mucha información sobre esto o aquello. Cuando invitaron a Agostinho da Silva, ¿se acuerda de él?

- Muy bien.

- Me gustaba la persona y me gustaba ir a su casa, pero era horrible, porque olía muy mal. Olía a orines de gato callejero. Y estar en su casa era espantoso. Bueno, él había sido nombrado, después del 25 de abril, presidente de la comisión contra el analfabetismo. Y me decía: “hijo mío, me han convidado para hacer esto. Y es algo muy difícil porque la mayor parte de las personas cultas que conozco son analfabetas.”

- Ya que hoy vivimos en una sociedad, la llamada sociedad mediática, que vive de acontecimientos, de performances, se podría suponer que el Premio Nóbel podría proyectarle tanto en Portugal como en el resto del mundo, ¿no sería una alegría para usted?

- Sólo si fuese una alegría para los portugueses, me quedaría contento.

- Pero, ¿estaría preparado para ese peso mediático?

- Yo vivo con eso todos los días. Es algo, sabe, que ha sido un infierno en mi vida. Hace 15 días tuve que ir a Bélgica, viernes, sábado y domingo, a la carrera entre Holanda y Bélgica. Infernal. Y después estar siempre hablando con periodistas, periodistas y periodistas. Yo ya no puedo, porque últimamente ha sido un infierno. Y tras los periodistas vienen los sabios y luego una clase especial que son los intelectuales. Bueno, hay algunos intelectuales que son interesantes. Pero todos son más o menos la misma cosa, unos antipáticos.

- ¿Quienes son más complicados: los periodistas, los sabios o los intelectuales?

- Los periodistas sólo hacen preguntas, y si no quieres responder, no respondes. Sin embargo, los intelectuales se pelean continuamente.

- Volviendo al Nóbel, ¿en su opinión sería el mayor reconocimiento?

-Pero, ¿por qué hay que dar tanta importancia a algo que sólo es un premio?

- También es dinero.

- Por ejemplo, el Camões. Cuando me dieron el Camões, acaba de saber que tenía cáncer. Quería que el Camões se fuese a la mierda. No me hacía falta el Camões para nada.

- Entonces, ¿por qué dice que piensa que va a suceder?

- Porque es inevitable. Porque en este momento, como todo lo que pasa a mi alrededor, acerca de mí, es inevitable. En los próximos tres años, uno de estos años llegará. No me da una especial alegría. Sólo si se la diera a los portugueses, me quedaría satisfecho.

- ¿Mira con preocupación el surgimiento del Estado Islámico?

- Se trata de una perversión completa del Corán.

- ¿Piensa que tendrá una larga trayectoria?

- No. Y, además, como le digo, se trata de una perversión del Corán. Merece la pena leerlo, porque el Dios de Maoma es muchísimo más benevolente que el Dios del Antiguo Testamento, que es un Dios terrible, siempre dispuesto a matar personas, primogénitos, de enviar plagas de langostas, de ahogar gente en el Mar Rojo, y no sé que más. El Dios de Maoma, no. En el Corán, Jesús tiene un nivel altísimo, por ejemplo, entre los profetas.

- ¿Cuál es su Dios?

- Es aquel que a veces me dice al oído que me quiere… En serio.

Traducción de Antonio Maura

[1] Vicente Malangatana. Artista plástico, poeta y uno de los fundadores del Movimiento para la Paz, nació en Matalana (Mozambique) en 1936 y murió en Matosinhos (Oporto) en 2011. (Nota del traductor).