De todas las interpretaciones limitadas al campo cultural que han tratado de dar explicación a la relación existente entre el paulatino encogimiento del horizonte histórico y el problema humano de la negatividad o, mejor, su “rebeldía metafísica”, ha sido probablemente la línea de diagnóstico inaugurada por Alexander Kojève, por su impacto e influencia en el pensamiento francés contemporáneo, una de las más fructíferas e influyentes. No es preciso recordar aquí la influyente reconstrucción que entre los años 1933-1939 realizara de la dialéctica hegeliana del amo y del esclavo. Tópico fundamental de la época, el problema será discutido por lo más relevante de la escena filosófica —R. Aron, Georges Bataille, Merleau-Ponty, Hippolyte, Lacan, Sartre, Simone de Beauvoir, entre otros— y recogido naturalmente no sólo por el marxismo, sino también más tarde por el existencialismo al hilo de problemas como el del “fin de la historia”.

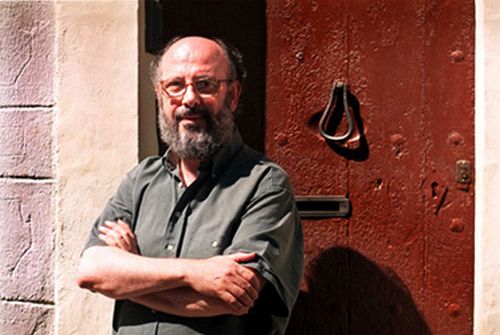

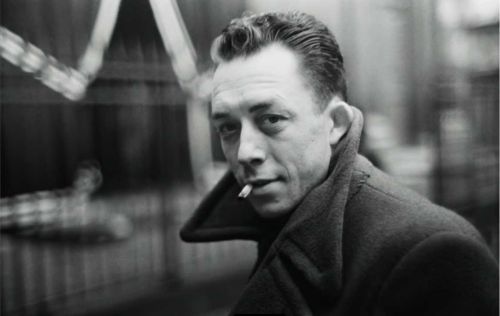

Aunque esta línea de lectura no es una de las más habituales para acercarse a ese “hombre rebelde” que fue Albert Camus, resulta difícil no tenerla en cuenta, dado el carácter de contemporáneo esencial que tuvo Kojève para toda esta brillante generación. Con una conclusión muy diferente: a diferencia de sus contemporáneos, que cifraron su proyecto existencial dentro del llamado “sentido de la historia”, acelerándola presuntamente o cabalgando a sus lomos, el optó por explorar un camino trágicamente singular. A tenor de la vía escogida por Camus, su paso del yo al nosotros no pasaba ya por ninguna garantía histórica.

Existe un texto precisamente del citado Kojéve, en la Introduction à la lecture de Hegel, en el que asegura que, en última instancia, no existen más que dos grandes temperamentos filosóficos: los que consideran, bajo cierto aire gnóstico, que la naturaleza es, por principio, hostil y que, por tanto, cabe cifrar el papel del discurso filosófico en plantar cara y luchar contra ella; es decir, filósofos que se distancian del mundo, le declaran la guerra “y oponen a su orden mudo una palabra que lo domina y, al dominarlo, lo trastoca y lo desmiente”. Y los filósofos que, por el contrario, por su temple vitalista y spinoziano, no pueden sino “decir sí” a la naturaleza y glorificarla en alguna medida. A pesar, incluso de sus desgarros y tensiones. Siempre que Camus recoge este tema, como, por ejemplo, en El mito de Sísifo (1942), lo analiza a la luz del tema del absurdo. Desde el punto de vista humano, este asunto reposa sobre una contradicción: el mundo es plural y opaco, mientras que el espíritu humano aspira a la unidad y a la transparencia. Ahora bien, de ahí la gran cuestión: ¿puede el absurdo ser superado cuando se radicaliza?

Parece un dato incontrovertible que, en el caso de Camus, su pertenencia a esta tradición de pensamiento, que asegura que es preciso reconciliarse con la naturaleza, tiene mucho que ver con el diálogo profundo y fructífero que mantuvo con ese pensador clave que fue para él Nietzsche. Aunque hay que recordar al joven lector contagiado por la influencia de Pascal o Dostoievski —fundamental también para comprender su obra—, Nietzsche fue, para Camus, el pensador que aportaba las claves correctas para entender el laberinto en el que se había convertido el siglo XX. Es más, cabría entender esta honda relación, como trataremos de apuntar en estas breves páginas, como un programa ético y pedagógico de escritura y actitud pública orientado a combatir el resentimiento al que, dada su terrible desorientación, parecía condenado el momento histórico en todas sus formas y figuras. Si nos atenemos a su obra, es, sobre todo, en el arco temporal que va de Cartas a un amigo alemán (1945) a El hombre rebelde (1951), donde Camus parece sentirse más cómodo bajo el diagnóstico de Nietzsche. No sería seguramente desacertado, incluso, calificarle bajo el rótulo –como ha recordado recientemente Michel de Onfray en su L´Ordre libertaire. La vie philosophique d´Albert Camus- de “nietzscheano de izquierdas”. Entre otras razones, porque, a la luz del problema del nihilismo, entiende que la “filosofía de la preferencia”, que descubre en la rebeldía su justo derecho, ha de corregir a esa “filosofía de la evidencia” nacida del absurdo de las experiencias del siglo.

Por otro lado, aunque es cierto que Camus discute tesis nietzscheanas muy problemáticas como la de la “voluntad de Poder” y se opone a las posibles conclusiones o lecturas eugenésicas que explotaron sus descuidados lectores fascistas, la absoluta afirmación del mundo y su amor fati serán para él criterios de orientación básicos. En el contexto de reconstrucción de la cultura europea, Camus recogerá de Nietzsche materiales filosóficos para entender que había llegado la hora de aceptar el mundo sin recurrir a la justificación de un “más allá” o a la fe en una sociedad futura perfecta. Bajo este desplazamiento, Camus será escrupulosamente nietzscheano en su escepticismo tanto respecto a los planteamientos de cuño kantiano orientados a entender que la realidad se aproxima de modo asintótico a los ideales como a pensar que la realidad tiende a realizar de forma inmanente, en su movimiento histórico, el ideal. En un contexto histórico como el francés de esa época, muy marcado por los diagnósticos de Hegel y Marx, no puede entenderse la originalidad de los planteamientos de Camus sin este trasfondo. Como Sísifo, el hombre rebelde no tiene garantías: el esfuerzo de la revuelta y la rebeldía han de ser por ello incesantes, siempre renovados.

II

¿Por qué el famoso escritor y filósofo galardonado con el premio Nobel de Literatura en el año 1957, encontró en el pensador del sentido afirmativo de la existencia un aliado? Hay varias razones, pero la principal está condensada en esta hermosa frase autobiográfica del prefacio de “El revés y el derecho”, que dibuja todo un plan ético-político: “fui puesto a mitad de distancia entre la miseria y el sol. La miseria me impidió creer que todo está bien bajo el sol y en la historia; el sol me enseñó que la historia no lo es todo”.

Esta alianza entre Camus y Nietzsche, que se forjó en la juventud del primero y se mantuvo hasta sus últimos días, se reconoce bajo el hilo rojo de un complejo sentimiento de gratitud por el hecho desnudo de existir que, sin embargo, no desdeña la rebelión. El mundo es perfecto… pero no tanto como para aceptarlo con el “sí” del asno, que diría Zaratustra. Desde este telón de fondo, Camus aborda muchos temas comunes con el pensador alemán, aunque siempre modulados bajo ese escenario nihilista que dibujó el magisterio de Kojève para toda esa generación. Y aquí la gran cuestión a responder era esta: ¿cómo entender la insatisfacción genuinamente humana, su tensión, en un presente en el que nadie podía sentirse ya cabalgando seguro a lomos de la historia? Si desde el principio el artista-filósofo francés se sintió fascinado por el filósofo-artista alemán, fue porque trataba honestamente de dar respuesta a esta tensión sin sostenerse en ninguna teodicea o gran filosofía de la historia al estilo del “gran relato” hegeliano. Ambos, asimismo, se declaraban admiradores de la cultura griega y anhelaban la rehabilitación de algunos de sus componentes y mitos. Desde esta pulsión filohelénica cabe comprender el profundo amor de Camus por la cultura sensorial propia del Mediterráneo. Hay un Camus, en efecto, “zaratustriano”, que apuesta por la unidad, la fusión o, como dice en El primer hombre, por “la inocencia" de todas las cosas”. “El sol que reinó sobre mi infancia me privó de todo resentimiento”, escribió. Este Camus solar que dice filosofar sobre el “cuerpo desnudo”, es también el Camus nietzscheano seguidor de lo que llama el “pensamiento del Sur”. Un Camus, que, como ha señalado Bernard-Henri-Lévy, “tanto en el orden humano como en el de la naturaleza, sólo deja constancia de lo Trágico para superarlo inmediatamente y plantear que el espíritu alcanza un punto en el que las contradicciones del mundo, sus incomposibilidades, sus desavenencias y conflictos, se resuelven milagrosamente”.

Observamos en toda la obra de Camus el elogio constante de una serena luminosidad: la de la vida sencilla, una luz que emerge de la dignidad de una sabia pobreza que él disfrutó, sobre todo, según él mismo evoca, durante su infancia. Si esta idea puede resultarnos útil es porque nos ayuda a comprender otra posible reacción, no necesariamente melancólica en su sentido patológico, ante la irremediable pérdida de las expectativas del yo. En El primer hombre, libro póstumo del autor, una especie de reconstrucción fiel de la ardua existencia del niño Camus en el seno de una familia azotada por la miseria y la guerra en la Argelia de los años veinte, leemos:

“[...] la vida sin hombre y sin consuelo entre los restos engrasados y la ropa sucia de los otros, los largos días de faena acumulados de una existencia que, a fuerza de estar privada de esperanza, había perdido todo resentimiento, una vida ignorante, obstinada, resignada a todos los sufrimientos, tanto los suyos como los ajenos”.

Es como si, con estas palabras, Camus quisiera señalar la relación entre la carencia de resentimiento y la ausencia de grandes esperanzas o excesivos proyectos, un rasgo habitualmente ligado a las clases más oprimidas. Si, a diferencia de la lectura conservadora, Camus cree que las clases modestas están más vacunadas respecto al resentimiento y la amargura es porque mantienen un equilibrio más adecuado con el mundo. Así, en el ensayo “Entre sí y no”, encontramos la siguiente reflexión: “Hay una soledad en la pobreza, pero una soledad que le devuelve su precio a cada cosa. Con cierto nivel de riqueza, el propio cielo y la noche cuajada de estrellas parecen bienes naturales. Pero en la parte baja de la escala, el cielo recupera pleno sentido. Una gracia inestimable”.

Lo decisivo de la lógica del resentimiento, para Camus, es que proyecta una negatividad suplementaria que se nutre de la incapacidad tanto de decir sí, incluso con sus aspectos trágicos, al mundo como de rebelarse: en realidad, la lógica del resentimiento aboga por un “ficticio sí” que nace de la incapacidad de decir y hacer un no; o, lo que es lo mismo, de decir sí trágicamente. “El hombre del resentimiento -escribe C. Rosset, en La fuerza mayor- no es ni el hombre del no ni el ‘espíritu que dice no’, como se presenta Mefistófeles en el Fausto de Goethe. Es más bien el espíritu que justamente no logra decir no y se halla limitado de ese modo, a falta de otra cosa mejor, a farfullar un falso sí”. El resentimiento del esclavo radica, así pues, en que, ante una afrenta concreta, solo puede reaccionar moralizando el campo de fuerzas en el que se halla inserto, hace de necesidad, virtud, de su impotencia concreta, mérito moral. Es muy importante destacar este paso: el resentido no es resentido porque guarda algún tipo de desprecio hacia ese elemento real que le abruma, sino porque, ante esta situación traumática que le cuestiona, sólo puede negar de otro modo, indirecta, subterráneamente, desde una construcción ficticia orientada a velar por su inacción y mantener su impotencia. No en vano Clément Rosset compara atinadamente esta “suspensión” de la acción del hombre del resentimiento con el procedimiento analizado por Freud en la “represión”, esto es, “el efecto no de una mala reacción frente a una situación psicológicamente traumática, sino más bien como el efecto de una ausencia de reacción (o de ‘abreacción’): efecto conjugado de una herida y de la imposibilidad de reaccionar a ella, aunque fuese de un modo lamentable”.

Es interesante que Camus contraponga en El hombre rebelde este resentimiento de la afirmación de la rebelión y critique desde estos parámetros la interpretación “conservadora” del fenómeno a cargo de Max Scheler. Para Camus, la pulsión rebelde no tiene que nacer necesariamente en el oprimido; también puede desplegarse como “identificación” ética y “no psicológica” ante el espectáculo de la opresión de la que otro es víctima. Scheler define bien el resentimiento, considera Camus, “como una auto-intoxicación, la secreción nefasta, en vaso cerrado, de una impotencia prolongada”. La rebelión, en cambio, “fractura al ser y le ayuda a desbordarse. Libera oleadas que, de estancadas, se hacen furiosas”. También acierta Scheler al destacar el aspecto pasivo del resentimiento, observando el gran lugar que ocupa en la psicología de las mujeres, destinadas al deseo y a la posesión, pero “en las fuentes de la rebelión hay, por el contrario, un principio de actividad superabundante y de energía”. Scheler tiene también razón cuando sostiene que la envidia colorea fuertemente al resentimiento, pero –advierte Camus- “se envidia lo que no se tiene, en tanto que el rebelde defiende lo que es. No reclama solamente un bien que no posee o que le hayan frustrado. Aspira a hacer reconocer algo que tiene y que ya ha sido reconocido por él, en casi todos los casos, como más importante que lo que podría envidiar”. La rebelión, concluye Camus, por tanto, “no es realista”.

Es como si Camus quisiera indicarnos que sólo quien goza con poco o, mejor dicho, quien sabe disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, puede librarse mejor de la altiva melancolía asociada a la pérdida. Y, por tanto, a su resentimiento. Siguiendo este hilo, en su luminoso ensayito “El revés y el derecho”, Camus escribe: “Los principios debemos colocarlos en las cosas grandes, para las pequeñas nos basta con la misericordia”. Y poco antes: “En cuanto a mí, sé que mi manantial está en […] ese mundo de pobreza y de luz en el que viví tanto tiempo y cuyo recuerdo me ampara de los dos peligros contrarios que amenazan a todo artista, el resentimiento y el contento”.

¿Por qué es tan interesante la idea de Camus de que la gente sencilla es más capaz de entregarse al deseo de vivir sin defensas imaginarias narcisistas que las elites culturales o socioeconómicas? Porque de la generosidad de quien no se obsesionó por poseer nunca nada, como él, que vivió en un ambiente de digna pobreza, se desprende una economía psíquica que contrasta con la de quien, acostumbrado a poseer o buscar privilegios, sólo persiste obcecadamente en invertir ilusoriamente (de forma autoafirmativa) tras el dolor de la pérdida. Del dolor aprende, del dolor, renace, quizá, por eso, quien tuvo menos que perder, quien tuvo siempre poco que perder tras las desgracias o quien supo de la vida lo suficiente como para desconfiar de los ascetismos quijotescos y los sobreesfuerzos inútiles. Quien está acostumbrado a tener poco y a perder, quien conoce por experiencia las absurdas exigencias de todo sobreesfuerzo inútil, ¿por qué iba a angustiarse, en la amenaza de sus crisis o decepciones, por no ganar? En el contexto de la lucha antifascista de Camus estas palabras adquieren un especial, porque, al igual que Sartre, consideraba que el totalitarismo era el fascismo de los perdedores acostumbrados a ganar: “Pero es porque no me gusta que se haga trampa. Lo valiente de verdad es, bien pensado, conservar los ojos abiertos a la luz, de la misma forma que a la muerte. Por lo demás, ¿cómo explicar el vínculo que conduce de ese amor ávido por la vida a esa desesperación secreta?”.

III

Bajo esta mirada inmunizada frente al resentimiento y dispuesta a eliminar la sombra del nihilismo, Camus tenía que reflexionar sobre la situación europea y su estado de crisis con otro tono. No en vano, en las últimas páginas de El hombre rebelde, Camus se refiere en los siguientes términos al nihilismo que se ha apoderado del hombre europeo: “El secreto de Europa –escribe- es que no ama ya la vida. Estos ciegos han querido borrar la alegría de la faz del mundo, y aplazarla para más tarde. La desesperación de ser hombre les ha empujado finalmente a una desmesura inhumana”. Esta conciencia de crisis también fue subrayada en su discurso en Estocolmo con motivo de la concesión del premio Nobel:

“Estos hombres, nacidos al comienzo de la primera guerra mundial, que tenían veinte años cuando se instalaban a la vez el poder hitleriano y los primeros procesos revolucionarios, que fueron confrontados después, para perfeccionar su educación, a la guerra de España, a la segunda guerra mundial, a los campos de concentración, a la Europa de la tortura y las prisiones, deben hoy levantar sus hijos y sus obras en un mundo amenazado de destrucción nuclear. Nadie, supongo, puede pedirles que sean optimistas [...] Pero la mayor parte de nosotros, en mi país y en Europa, ha rechazado este nihilismo y se ha lanzado a la búsqueda de una legitimidad. Ha sido necesario forjar un arte de vivir para tiempos de catástrofe, para nacer una segunda vez, y luchar después, a cara descubierta, contra el instinto de muerte que actúa en nuestra historia”.

Nacer por segunda vez. ¿Quién por entonces podía decir esto? ¿Quién podía sostener, sin miedo a ser tildado de ingenuo, máxime tras las amargas experiencias del siglo, que el secreto de Europa radicaba en que “ya no se amaba la vida”? Probablemente, a la hora de proferir esta sentencia, Camus estuviera pensando en una reflexión de Georges Clemenceau sobre el carácter alemán, que presuntamente, según el político, se distinguiría por no amar la vida. Lo interesante es que, al generalizar Camus las palabras de Clemenceau sobre el conjunto de los europeos, él estaba dando a entender que la vieja oposición entre Francia y Alemania no podía seguir manteniéndose y así, llamando la atención sobre las posibles condiciones de posibilidad de la reconstrucción europea. ¿No estaba así Camus planteando desde la brújula nietzscheana en torno al nihilismo la reconciliación germano-francesa ahondando en su proceso de decadencia común?

Existe un texto de Nietzsche en Más allá del bien y el mal, que Camus leyó atentamente. “La lucha contra la opresión cristiano-eclesiástica durante siglos [...] –escribía el autor de Zaratustra- ha creado en Europa una magnífica tensión del espíritu, cual no la había habido antes en la tierra: con un arco tan tenso nosotros podemos tomar ahora como blanco las metas más lejanas. Es cierto que el hombre europeo siente esta tensión como un estado penoso; y ya por dos veces se ha hecho, con gran estilo, el intento de aflojar el arco [..] —¡nosotros los buenos europeos y espíritus libres, muy libres— ¡nosotros la tenemos todavía, tenemos la penosidad toda del espíritu y la entera tensión de su arco!”

Es esta nueva tensión —que es tensión de futuro, búsqueda de nuevos valores y caminos para la cultura—, la que Nietzsche ligaba al destino del “buen europeo”. Para Camus, que recogió el testigo de este reto, mantener esta tensión en un sentido ya no moral en Europa obligaba a una torsión subjetiva. Al desaparecer el blanco moral- metafísico, esa meta final a la que debía orientarse la flecha del arco y animaba nuestras empresas, Camus constataba que el hombre de su tiempo, sin embargo, realizaba la falsa deducción de que cualquier tensión era vana, inútil. Es más, en algún sentido, el último hombre aflojaba esta tensión y “caía” tanto más bajo cuanto más alto y elevado era el blanco al que apuntaba el “más allá” moral. Lo difícil era advertir que esta postración o enfermedad de la voluntad no era más que una consecuencia provisional de un “exceso” atlético que ahora se comenzaba a mostrar como imposible para nuestras fuerzas; que esta debilidad podía tensionarse subjetivamente de otro modo. Esto es lo que Camus llamaba “forjar un nuevo arte de vivir en tiempo de catástrofe”.

IV

Empezábamos estas páginas distinguiendo dos tipos de temperamento filosóficos. ¿no cabría entender la disputa entre Camus y Sartre, esa gigantomaquia de la cultura francesa contemporánea y, por extensión, europea, a la luz de esta arena? Hay intelectuales que, invocando a lo demoníaco, nos empujan a insondables abismos, a decisiones traumáticas. Otros, en cambio, que, a riesgo de ser tachados de “blandos” o “conservadores” o de aplazar las presuntas urgencias de la acción, tratan de levantar puentes y, reivindicando el diálogo entre los hombres, limar diferencias a primera vista irreconciliables. Si Sartre es el mejor ejemplo de la primera categoría, Camus, tal vez, su antagonista más cercano, lo es de la segunda. Curiosamente, en la distancia entre ambos se dibuja uno de los escenarios más interesantes de la cultura política del siglo XX. Tal vez por ello, como ha escrito Fernando Savater, “es difícil imaginarse a Camus como ‘intelectual-padre’ —un rasgo que sí se ajusta al perfil de Sartre—, pero en cambio “resulta grato y estimulante recordarle como lo que quiso ser para tantos desde su relativa soledad, un buen compañero”.

Curiosamente, en este enfrentamiento, también advertimos dos posibles interpretaciones del mensaje nietzscheano: la protestante, y trágica, de Sartre, y la más “católica”, “pagana” y “griega” de Camus, que no acepta la hipótesis del pecado original ni, por tanto, del Mal radical. “Una verdad con espinas. “Nuestra amistad no era cosa fácil, pero he de lamentarla”, escribió Sartre en Les Temps Modernes tras una crítica de El hombre rebelde. Camus no tardó en replicar en una carta publicada en la misma revista. Aunque la excusa empezó siendo el libro, la polémica enseguida tomó otro giro: los campos de concentración en la Unión Soviética. “Todo se desarrolla, argumentaba Camus, como si ustedes defendieran el marxismo, en tanto que dogma implícito, sin poder afirmarlo en tanto que política abierta”.

Como se recordará, B. Henri-Lévy publicó hace unos años una matizada revisión del gran antagonista bajo el título “El siglo de Sartre”. También habría poderosas razones para haber hablado de “El siglo de Camus”. Entre otras razones, porque, a diferencia de la posible urgencia política del autor de La náusea, también este supo ser el auténtico epicentro polémico de todas las líneas de fuerza de su tiempo. Tal vez ni el mismo Sartre hubiera sospechado que la posteridad iba a ser favorable a Camus en cuanto a su representación del intelectual. En este sentido, Michel Foucault hablaba de cierta “indignidad de hablar por los otros”. Puede que la resistencia de Camus a “profetizar” o “predecir” el futuro tuviera así más que ver con lo que Foucault denominaba “intelectual específico” que con esa figura de “intelectual universal”, ese portavoz de la verdad general que criticaba en Sartre. “Al no ser un poder, la filosofía no puede librar batallas contra los poderes, pero mantiene, sin embargo, una guerra sin batalla, una guerra de guerrillas contra ellos...”. Si el intelectual profético, tal como es descrito por Foucault, es alguien que hasta hace poco tomaba la palabra y se le reconocía el derecho a hablar como maestro de la verdad y la justicia; se le escuchaba, o pretendía hacerse escuchar, como representante de lo universal, ¿no es el hombre rebelde de Camus más bien lo contrario, esto es, un “intelectual específico”? En este punto la figura foucaultiana posee indudables rasgos del “espíritu libre” nietzscheano y su función médico-educativa. Tarea que, lejos de la cómoda función profética, asume su responsabilidad de otro modo a fin de interrogar las evidencias, los postulados, cuestionar los hábitos, disipar las familiaridades admitidas.

Quizá esto explique por qué en los últimos tiempos hayamos asistido a la reiterada tentativa de presentarnos la obra de Camus como mucho más contemporánea que la de cualquier otra gran figura intelectual de su generación. Para su amigo Jean Daniel, por ejemplo, “Camus se consideraba tan lúcido, tan responsable, que le indignaba que hicieran de él un utopista o, incluso, un profeta”.

“Un compañero y no un padre”. Con estas palabras definió el mismo Daniel, en su libro de memorias, Camus. A contracorriente, a su amigo. Compartía con el escritor argelino el mismo origen —ambos eran pieds-noirs, de origen europeo— y una pasión: el periodismo. Camus, que sólo ejerció con regularidad el oficio de periodista (considerado por él “el más hermoso del mundo”) durante pocos años, especialmente en la época de la Resistencia, aparece a los ojos del amigo como un hombre “intenso y austero, cálido y tenso, sensual y puritano”, perseguido por la tuberculosis y, sobre todo, combatiente de lo que Daniel denomina “las aventuras de la verdad”.

Por eso, si afirmáramos que la figura de Camus brilla hoy más como escritor-icono del pasado siglo que como periodista en sentido estricto, cometeríamos también un error: el de pasar por alto en qué sentido, como ya había anunciado el propio Marx, la mirada del periodista resulta intelectualmente imprescindible para profundizar en las contingencias de la actualidad y realizar un diagnóstico objetivo de la época sin ilusiones. El interés de la figura intelectual que Camus encarnó radica justo en este punto, Por eso no parece exagerado afirmar que el peculiar brillo de la mirada de Camus, ese respeto casi religioso hacia la vida, por vulgar que fuera, ese fulgor incomprendido por contemporáneos como Sartre, se curtió en sus experiencias de primera mano como periodista. Sus primeros pasos en el oficio fueron, en la Argelia colonizada, en el periódico independentista del Frente Popular. Con tanta pasión que su encendido artículo “La miseria de la Kabylia”, publicado en 1940, provocó que las autoridades ordenaran el cierre inmediato del periódico.

Tras esta experiencia viajó a París, donde ejerció de secretario de redacción para Paris-Soir. En 1944 puso en marcha el famoso diario Combat, que dirigiría en la clandestinidad hasta 1947, y cuyo primer editorial del 21 de agosto —fecha de la liberación de París—, sigue siendo recordado como ejemplo de coraje de la Francia “resistente” al totalitarismo.

Donde Sartre era literato y a veces se rendía a la retórica, Camus optaba por la crudeza. También aquí su ética era la del periodista. En su escritura muestra cómo en su predilección por la concisión y la sencillez hubo un tiempo en el que los periodistas aceptaban gustosos el honrado estilo de los moralistas del siglo XVIII. “He escuchado -se lee en La peste- tantos razonamientos que han estado a punto de hacerme perder la cabeza y que se la han hecho perder a otros hasta hacerles consentir el asesinato, que he comprendido que toda la desdicha de los hombres proviene de que no tienen un lenguaje claro. He tomado entonces el partido de hablar y actuar claramente para ponerme en el buen camino. Por consecuencia, digo que hay plagas y que hay víctimas, y nada más”.

V

A tenor de todo ello, no es extraño que, para muchos, Camus, con el paso del tiempo, haya encarnado otra posibilidad de intelectual durante el pasado siglo, alguien presto a hablar en nombre de valores imprescindibles para cuestionar radicalmente las injusticias del presente. En Camus el concepto de compromiso no es tanto un concepto político que haga hincapié en los deberes sociales del escritor, es decir, su obligación moral de comprometerse con la sociedad en la que le ha tocado vivir, cuanto una concepción filosófica extremadamente sensible a la importancia del lenguaje, de toda palabra viva. De ahí que no haya compromiso del escritor que no sea una apología indirecta de la literatura. Para él, y como sabía Platón, el lenguaje no es inocente, sino un arma, no pocas veces útil para mejorar el mundo.

Camus, como moralista, fue, por tanto, un intelectual más ejemplar que doctrinario, más testigo que juez, más contagioso que persuasivo. Y su proyecto no puede entenderse al margen de lo que Nietzsche denominó “la muerte de Dios” y sus inevitables consecuencias para la legitimación del mundo radicalmente secularizado. El existencialismo de Camus surge como toma de conciencia radical de nuestro “arrojamiento” a un escenario que no está hecho a la medida de lo humano. El hombre es como un expósito abandonado en un paisaje vacío, indiferente, contingente, sin Padre protector.

Sin embargo, a partir de esta inhóspita constatación, Camus, huérfano de padre, desarrolla curiosamente todo un proyecto ético de reafirmación humanista sin rencor ni resentimiento. Frente a un mundo desheredado, aboga por recuperar una nueva idea de hombre no hipotecada por la tradición. De este modo su singular “existencialismo” nietzscheano supo combinar el legado humanista ilustrado del XVIII con la nueva tesis básica de que la existencia humana precedía a su esencia. Esta insistencia en la responsabilidad llamará asimismo la atención sobre la aceptación voluntaria de la autonomía, una opción que no pocas veces es eludida por debilidad o cobardía.

VI

Alérgico a todo maniqueísmo, Camus fue también por ello un autor trágico y nada melodramático. Distinguió la tragedia, donde las fuerzas que se oponen son legítimas, del melodrama, que gira en torno al resentimiento y en esa medida no puede sino utilizar la impotencia como recurso de fuerza. En El hombre rebelde, Camus intenta dar una solución al problema de la rebelión desde esta intuición, yendo más allá del idealismo moral y el realismo cínico: “Si la rebelión pudiera fundar una filosofía […], sería una filosofía de los límites, de la ignorancia calculada y del riesgo”. Utilizando como punto de partida la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo -que, como hemos indicado, fue decisiva para el ambiente intelectual francés contemporáneo- Camus considera que toda meditación correcta sobre la rebelión implica la idea de límite. Un límite que, por un lado, se impone a la opresión y un límite, por otro, que, en virtud de la dignidad común a todos los hombres, se impone a la propia rebelión, al reconocer el derecho del otro a rebelarse. En este sentido, la rebelión justa no puede reivindicar nunca la libertad más extrema; al contrario, somete a juicio esta libertad soberana, que es la del Amo. “No es solamente un esclavo contra el amo, sino también un hombre contra el mundo del amo y el esclavo”. Esta introducción de una “medida” frente a un “poder ilimitado” nos llevaría a hablar quizá de una rebelión de segundo grado, de una “rebelión de la rebelión”.

No parece forzado relacionar esta moderación de Camus, así como su desplazamiento de las alturas melancólicas a bajuras no resentidas con una nueva relación, ya no patética, con lo trágico. Desde este ángulo de visión, ¿no nos enseña su pedagogía justamente a aprender mejor a perder? Sea como fuere, lo cierto es que Camus nos enseña aquí un camino, corto y simple, hacia la vida, muy diferente de la obsesión por el control soberano que define al neurótico individuo contemporáneo. En relación con esta idea, me gustaría terminar con unas palabras de Peter Sloterdijk de su ensayo Eurotaoísmo:

“Como a Hércules en la encrucijada, a la consciencia humana se le plantea desde el principio la elección entre el camino corto y el camino largo, entre la odisea y el paseo, y si bien en un principio la elección ha de recaer en el camino largo, porque los autogestados, que revientan de vigor, no saben sino volcarse en el sobreesfuerzo, no por ello dejará de tener sus derechos el camino corto. De estos derechos es conocedora una tradición oculta […] Recordárnoslo es el sentido metafísico de la confrontación que recoge el anecdotario griego entre el gran pensador Platón y el chabacano pantomimo Diógenes. El clown metido a filósofo muestra al filósofo que hay una alternativa a la heroica ascensión del espíritu a la vida de las ideas. Y es que la manía divina tiene también una variante popular. La otra salida del sobreesfuerzo es no entrar en él. […] Si en el tiempo del auge de la metafísica la otra consciencia se refugió en la pantomima, la literatura, en la comedia y en la vida silenciosa, en la hora de su derrumbamiento vuelven a hacerse audibles las voces de la sabiduría. Son las voces de la más antigua disidencia, voces de mujeres, de niños, de románticos y de pícaros, gentes sencillas, personas que no se han dejado convencer de que cuando vinieron al mundo ellos no estaban presentes [...] ellos pueden enseñar al sujeto venido a menos lo evidente, de manera que al fin le llegue a ‘ojos y oídos’”.