Si Warhol cogiera su rostro y lo multiplicase, en cada cuadrícula saldría distinto. Cada una sería un fotograma. El relato en la era de la reproducibilidad técnica podría preocupar a Benjamin, pero no a nuestro autor. “Parece que Adorno y Benjamín no incluían la ducha en el proceso. En mi caso es fundamental pasar por el cuarto de baño, no imagino el desayuno sin haberme duchado -esa cosa horrible del desayuno en la cama que algunos venden como el colmo del placer y la sofisticación-”. Responde Ferrer Lerín a Gustavo Puerta, para la revista Dossier. “La hora y pico empleada en asearme y desayunar no es tiempo para que se borre el recuerdo del sueño, al menos a día de hoy en que el fantasma de la pérdida de la memoria inmediata aún no ha aparecido”. Después, Lerín plasma el sueño tal cual, en su forma original, que a menudo coincide con su forma de escribir: relato breve, de frases cortas y mínimos aditamentos. Parece que la ducha borra su rostro del día pasado, difumina algún rasgo y cambia alguna arruga de la cara. El aseo forma parte de su técnica literaria. El que la obra sea reproducible, y que sirva lo mismo para un ensayo que para un informe o un libro de relatos u otro de poesía, no implica pérdida de singularidad. Aumenta su interés porque el marco interpretativo impone el sentido de la lectura. El arte no desaparece. Se multiplica. Y avanza hacia el abstracto, que es hacia donde el arte tiende desde la aparición de la fotografía. Lerín saca instantáneas de escenas de su vida vivida o de su vida imaginada. Su biografía le suministra elementos que, transformados, se convierten, primero, en literatura, y luego en su verdadera y final biografía. La pureza de Lerín es una suma de corrupciones. Sus textos son más puros cuanto más se rozan con otros.

En el cine es fácil entender que una imagen significa en contacto con la siguiente. Dependiendo del montaje varía su significado. A la lectura afecta también la capa del sonido, que está en el cine lo mismo que en la poesía. Cojamos el principio de El apartamento, de Wilder. “A fecha de uno de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve, la población de Nueva York es de ocho millones cuarenta y dos mil setecientos ochenta y tres habitantes. Conozco estos datos porque trabajo en una compañía de seguros, Consolidated Life”. Habla C. C Baxter. De seguido, informa de que lleva en ella tres años y diez meses, y de que cobra noventa y cuatro dólares con setenta semanales. Es un principio muy Ferrer Lerín, dicho sea. “Quizá Saint-John Perse sea el poeta que más me ha influido; en especial su llamada poesía del inventario. Además de informes, soy un fanático de las cuentas, de las anotaciones contables, y estas, además de ser la síntesis del informe, son, por su estructura, pulidos versos”. Esto lo confiesa en ‘Listas’, rastreable en los Casos Completos, pero cuyo origen está en un diccionario confeccionado para Caminos de Pakistán. Ahí vemos el comportamiento del texto multiespacial. En Papur, el libro que nos ocupa, nos ofrece, por ejemplo, el balance de una operación consistente en la captura y eliminación de perros vagabundos: “total de perros capturados: 112; total de perros recuperados: 18; total de perros sacrificados: 81”. Unas páginas más adelante, lamentará la escasa información existente sobre la ingesta de carne humana a cargo de aves, en las provincias de Lérida y Huesca. Pero referirá una “tranquila conversación” con un vaquero de setenta años en la glera del río Aragón. Éste le ha contado las variaciones que ha sufrido el procedimiento para la eliminación de la carroña “según las modas sanitarias” y recuerda que, a mediados de los cincuenta, un grupo de gitanos se acercaron al pueblo para preguntar si se había enterrado recientemente algún animal. Puntos suspensivos.

Volvamos a El apartamento. Demos play, apaguemos el sonido -esa música de viento animada, ‘Office workers’, de Adolph Deutsch-, y pongamos en el móvil, qué sé yo, una de Cole Porter al azar. O no salgamos de la banda sonora de la película: intercambiemos la pieza inicial, ‘Office workers’ por otra que sonará más tarde: la acogedora ‘Lonely room’. No le sienta bien ni mal: el discurso cambia. O metamos ‘Office workers’ en una de Hitchcock. Cuando Lerín elige un relato para formar parte de libros distintos lo que hace es favorecer la expansión del significado, pero, sobre todo, del sentimiento, o sea, de la sensación, que es el núcleo artístico, y lo que en él permea constantemente, ya que, sobre todo, es poeta. Poeta mayor. Lerín trata sus textos como si fueran unidades de medida. Con ellas captura el pulso del tiempo. En estas consideraciones, a pesar de decir que es, sobre todo poeta, dejo fuera la poesía, aunque también sus poemas caben en mitad de un libro narrativo.

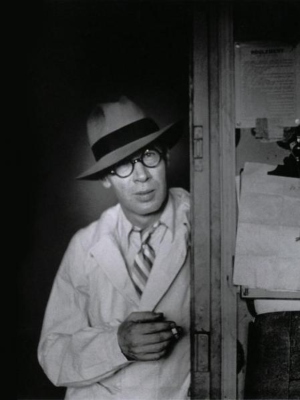

Ferrer Lerín trata sus textos cual artista plástico y sus acciones, como un texto dramático. Sus libros en prosa son portafolios: Besos humanos, Gingival, Mansa chatarra, Casos completos, Cuaderno de campo… hasta su novela Familias como la mía parece una compilación. ¿Qué lugar ocupa Papur en su obra? Posiblemente es el libro más distinto y, al mismo tiempo, más unitario o el libro hecho con despojos que da más impresión de un todo coherente. Llama la atención que a esta idea contribuya de manera significativa la inclusión, al término, de Die rabe. Die rabe es otro libro, y consta de tres guiones. Los dos primeros, básicamente, indicaciones técnicas: “primer plano del rostro de Lerín con los ojos abiertos, pero como si volviera de un sueño”. Cine mudo. Todo, imagen. Die rabe es un filme “de rastreo, de cruzada, que se inicia, antes de créditos, con escenas del propio rodaje”. O sea, una película-libro. Sólo filmable parcialmente. Parece escrito para ser leído. Tiene que ser el lector el que torne la palabra en imagen, y la ponga en movimiento; el que active, en su cabeza, la proyección. En la edición de 2008, en la editorial Eclipsados, esta parte estrictamente cinematográfica yace impresa sobre papel gris. Ello otorga a la lectura un carácter experimental, como onírico. En 2022, en el sello Días Contados, la página es blanca. Hay más continuidad con lo anterior. Esta entrega, también de portada blanca, se lee mejor de corrido, parece hecha para llevar por la calle o abrir en la barra de un bar. Las páginas se pasan con más despreocupación. La versión precedente aconseja ser leída en casa, preferiblemente en butaca o en silla con reposabrazos, y una lámpara de pantalla al lado. Ambas ediciones se pueden subrayar y anotar. El texto en ambas, siendo el mismo, se recibe de forma parecida. No recuerdo quién dijo que un libro, en edición distinta, significa cosas distintas, pero tenía razón.

En la edición de 2008, el título de Lerín forma parte de una colección que aglutina a Ángel Petisme, a Ramón Eder, a Antonio Orihuela… en la de 2022, convive con Juan José Saer, Miguel de Molinos y, fuera de esa colección pero en el mismo sello, con los Relatos de Kolimá y libros de Marcel Proust, Julian Gracq, Michel Lafon, Charles Baudelaire, Gonçalo M. Tavares y Jorge Amado. Ignoramos la tirada de 2008; sospechamos que no fue muy amplia. En todo caso, agotada desde el inicio. Sabemos que fue impresa en los talleres gráficos VACA. En 2022, se nos informa de que la edición nueva consta de cuatrocientos ejemplares. Uno posee el 139. Todas estas cosas modifican la experiencia lectora. El libro, en su primera edición, parte de un proemio, al que, se antepone en 2022 un prefacio del propio autor, fechado en la primavera de 2021, en Jaca. Al término de la segunda encontramos un texto final de Félix de Azúa más una nota. Llama la atención que el libro de 2008, teniendo cien páginas menos y una letra más apretada, sea más voluminoso. La respuesta está en el gramaje. Puede cogerse de la estantería simplemente para tocar su cubierta acartonada. Los dos, sin embargo, pesan parecido. Los dos están cosidos. Mientras Papur-2008 parece un catálogo o un manual, Papur-2022 parece una agenda optimista.

Los textos de Ferrer Lerín, considerados uno a uno, desgajados del conjunto, parece que sólo se acaban después de haber sido publicados unas cuantas veces en libro distinto. Ahí es cuando alcanzan la redondez, tras explorar sus posibilidades. “A lo mejor lo que describo en ‘Bibliofilia 5’ sería la solución, redactar un texto definitivo… y descansar”, dijo en una entrevista. Pues cojamos ‘Bibliofilia 5’. En Ciudad propia. Poesía autorizada (2006) se presenta como un poema novísimo. El 16 de febrero de 2008, volcado en su blog, aparece como una entrada de enciclopedia o párrafo de prospecto. El 10 de mayo del mismo año entra en imprenta Papur-2008. Ahí, ‘Bibliofilia 5’ presenta una imagen compacta, ancha, como de hormigón. En Besos humanos (2018) también sale; esta vez toma algo de la editorial en que sale, adoptando un ‘estilo Anagrama’. Parece que la reflexión podrían compartirla Vila-Matas o a Roberto Bolaño. En 2022, Papur alcanza su última encarnadura: una imagen vertical, como de El Greco. Es un relato, aquí, ascensional. Tales condicionantes físicos van modificando la recepción, expandiéndola. Y luego habría que acudir al orden que ocupa en cada referencia.

En Lerín, el fragmento se enfrenta a la unidad, favoreciéndola, siendo, al final, lo mismo. O sea: a través del fragmento, Lerín consigue la unidad. Mediante la dispersión del pensamiento logra el sistema filosófico; mediante la mancha, la figura. La página maestra, aquella que pueda ser incluida en cualquier libro, haciendo que mejore. La página maestra como una pared que sostiene el edificio. ‘Bibliofilia 5’ es una muestra. Por más que le des la vuelta, el texto es el mismo. Parece aquello del cuadro de Mondrian titulado ‘Ciudad de Nueva York, I’, más de setenta y cinco años colgado al revés. Nadie se percató porque era perfectamente posible esa disposición. El error es tantas veces verosímil. En un cuadro de Velázquez no, pero a partir del siglo XX la pintura ha cedido toda rigidez hasta amparar el error. “A veces un error mejora la obra”, dice Gonzalo García-Pelayo. ¿Es mejor o peor la forma en que hemos visto, hasta ahora, el cuadro de Mondrian? Cada vez que acudo a la galería Javier Silva, en Valladolid, fantaseo con quedarme un rato mirando una tapa mínima que hay al lado de una pared contigua a la puerta. Supongo que oculta el cuadro eléctrico, los plomos. Pero es un rectángulo sin apenas relieve, con unas hechuras de cuadro. Después de tanta pintura, no digamos de Malévich, un cuadro en blanco es encantador. Puede que sea repetitivo, pero la repetición es posible, y a veces hasta deseable. No se lo he dicho a Javier Silva, pero en ocasiones esa tapa que tiene ahí, como un cuadro secreto, me gusta más que la exposición temporal de turno, no digamos si es conceptual. Siempre echo un ojo a escondidas a esta tapa. Lo mejor, o lo más irónico, es que, a pesar del descubrimiento sobre la obra de Mondrian, se ha seguido mostrando del revés. Dicen que para evitar que se dañe. Los cambios, como los experimentos, con gaseosa. Cuando no es así, te rebautizan La metamorfosis por La transformación. Y te resignifican la memoria. Todo cambio, en realidad, es un experimento. La comisaria Susanne Meyer-Büser, la misma persona que se percató del error, fue la que animó a perseverar en él, inventando, supongo, la excusa de que el cuadro podría “desintegrarse” si se cuelga ahora del lado correcto. ¡Magnífico! [Prefiero, por cierto, comisaria a curadora, otro cambio sin pensar demasiado.] El tiempo se ha salido con la suya. Parece un veredicto del Derecho. La costumbre imponiéndose, corrigiéndose, contradiciendo al propio autor. Mondrian estaba equivocado. Como mucho, se me ocurre, podrían poner en Düsseldorf una copia al lado, con la versión que el autor quiso. Quizá todos los cuadros modernos debieran tener copias alrededor, con posiciones alternativas. “Yo nací, o eso me han dicho”, reza el comienzo de David Copperfield. Damos por buenas demasiadas cosas que nos cuentan. Cuentan. Del verbo contar. Cuentos. “Nos cuenta en ‘Bibliofilia 5’ -Joaquín Fabrellas, en el blog Vallejo&Co.- que el gran profesor Solapas sueña con su obra perfecta y continua, una obra que nunca se acaba, está ideando la página perfecta, que pueda incluirse e intercambiarse en toda su obra, de tal forma que se pueda extrapolar y poner en cualquier otro libro suyo o de otros autores; el modelo literario perfecto, el ideal de la literatura que nunca envejece y que todo el mundo entendería. Recursividad y autorreferencialidad. Eso mismo es lo que le sucederá a la obra de FFL: leyendo uno de sus últimos libros, se podrán leer sus primeros trabajos, debido a todas las interacciones realizadas a lo largo de su carrera literaria que él mismo promueve creando una red de tuberías que hacen referencia a su propia obra y a sí mismo, perdiendo el referente y el contenedor/contenido (significante y significado cuando muta de género), que cambian también a cada paso que se da del mismo texto en una nueva publicación, trazando además un nuevo camino autónomo”.

Ferrer Lerín es una de las escrituras más genuinas de la literatura en español y Papur sobresale dentro de su bibliografía. Lerín y Papur enseñan a leer, imponiendo libertad a ese acto creativo. Papur es un libro a leer casi al vuelo, como una señal de tráfico. En cualquier momento del día. So pena de perder la densidad filosófica que contiene. Papur es una fiesta seria.

Francisco Ferrer Lerín. Papur, Barcelona, Días Contados. 2022.