“Escribir –declaró Milan Kundera hace ya más de una década- es el placer de contradecir, la dicha de encontrarse solo frente a todos, la alegría de provocar a los enemigos e incluso de irritar a algunos amigos”. De ahí que la literatura diarística, ese útil marcapasos de voluntades frágiles, amplíe nuestra capacidad de emanciparnos de este mundo enfermo y aburrido, de esta realidad resquebrajada. Nos permite la aventura permanente de desafiar a todos con nuestras provocaciones intelectuales, morales, geográficas y estéticas. Con esta humilde odisea de ir contando, negro sobre blanco, las peripecias y los desafíos que nos producen nuestras pesquisas interiores, nuestro inventario de sentimientos, sueños, certezas y desvaríos.

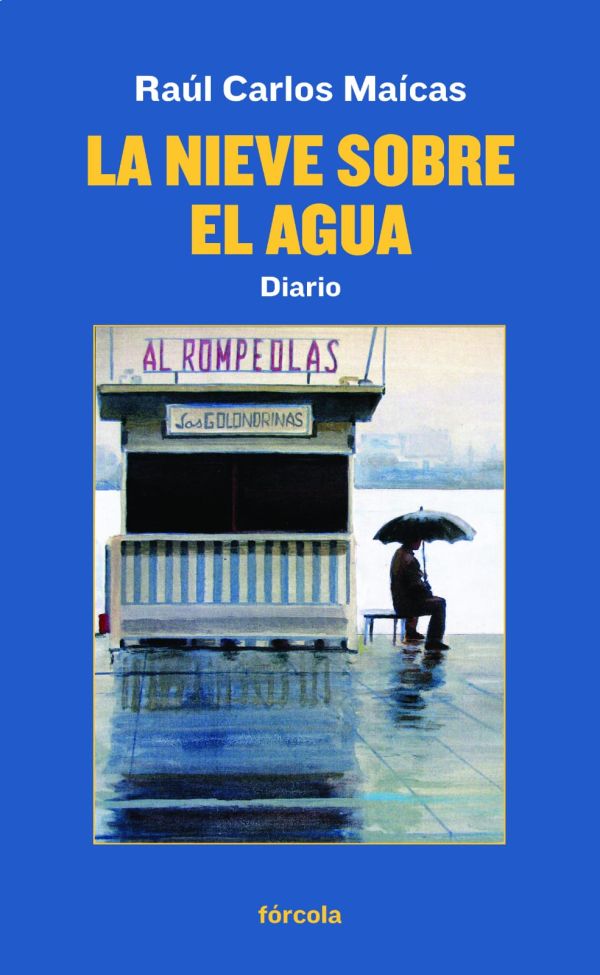

Fragmento del diario La nieve sobre el agua, publicado por Fórcola Ediciones)